Фауст характеристика образа мефистофеля. Кто сделку с Мефистофелем заключил? Фауст и Мефистофель Иоганн фауст и мефистофель

Фауст как голос эпохи

У каждой эпохи свои герои, свои мифологические образы. Они выражают ее дух, ее глубинные проблемы и вопросы, ее искания. Имея древние корни, они каждый раз появляются в новых одеждах, чтобы мы могли понять их и узнать в них самих себя. Один из таких героев - доктор Фауст.

Удивительно, но история чернокнижника, жившего в XVI веке то ли в Праге, где до сих пор показывают его дом, то ли в Гейдельберге, то ли где-то еще, так заинтересовала многих прославленных писателей, среди которых Кристофер Марло, Готхольд Лессинг, Иоганн Гёте, что они посвятили ему едва ли не лучшие свои сочинения. Их Фаусты не похожи друг на друга, да и замысел у каждого свой. Но все же…

Мы поговорим только об одном из этих произведений - о трагедии Гёте, возможно наиболее глубокой и загадочной из всех. И не претендуя на полноту и законченность, попытаемся лишь прикоснуться к магическим образам ее главных героев, чье очарование благодаря Гёте испытали многие поэты, философы, художники.

Гёте писал «Фауста» почти всю жизнь. Это духовная исповедь человека эпохи, к которой все еще принадлежим и мы. В его книге переплелись мотивы античных мифов и ветхозаветные сюжеты, в ней звучат легенды Средневековья, угадываются идеи эпохи Возрождения и мысли античных натурфилософов. Фауст - это Ахилл и Ясон, Адам и Иов, Соломон и Христос, Данте и Леонардо. Но все цельно и органично подчинено одной тайне - Судьбе и Пути Человека. Его бесконечным исканиям, взлетам и падениям, за которыми угадывается одно великое стремление. Вечной трагедии Человека, трагедии человеческой души, распятой между небом и землей. Блужданиям во тьме в поисках света. Это гимн величию Человека и это же - комедия нашей мелочности.

Между Небом и Землей

Итак, доктор Фауст. Маг и чародей, продавший душу дьяволу ради… В самом деле, ради чего? Может, ради богатств и наслаждений, ради власти и удовлетворения непомерных амбиций? В средневековых легендах - именно ради этого, но у Гёте все иначе... Однако начнем по порядку.

Историю доктора Фауста предваряют два пролога, один «в театре», то есть на земле, второй - «на небесах». Это уже задает определенную двойственность всему повествованию. Да и сами прологи содержат в себе глубокую двойственность.

Поэт и комик спорят о том, что нужно зрителю: возвышающая душу поэзия или что-нибудь «попонятнее», вечное или сиюминутное. Вопрос остается открытым, но в споре ставит точку директор театра, задавая тем самым масштаб действия:

Весь мир на сцену поместите,

Людей и тварей пышный ряд -

И через землю с неба в ад

Вы мерной поступью пройдите!

В «Прологе на небесах», очень похожем на начало библейской Книги Иова, действуют персонажи, подобные уже упомянутым. Это архангелы, славящие Бога и красоту Его Творения, и Мефистофель, сетующий на худые земные дела. Двойственность Неба и Земли. И есть третье, что объединяет две эти противоположности: Бог, объемлющий небесное и земное.

Но что же беспокоит Мефистофеля?

Мне нечего сказать о солнцах и мирах:

Я вижу лишь одни мученья человека.

Смешной божок земли, всегда, во всех веках

Чудак такой же он, как был в начале века!

Ему немножко лучше бы жилось,

Когда б ему владеть не довелось

Тем отблеском божественного света,

Что разумом зовет он: свойство это

Он на одно лишь смог употребить -

Чтоб из скотов скотиной быть!

Характеристика не из лестных. Грубовато, наверное, но по существу и очень современно. Впрочем, намного раньше Августин Блаженный в своей «Исповеди» написал: «Если бы Адам не отпал от Тебя, не излился бы из его чрева этот морской рассол, род человеческий, предельно любопытный, неистово надменный, неустойчиво шаткий…»

«Боже, и это он про нас?» - спросит кто-то. «Да», - кивнет устало Боже...

Этим определением обозначена одна сторона трагедии. Но все же Бог вступается за человека и приводит в пример Фауста, говоря о нем как о своем рабе. Это очень важно: тем самым Бог утверждает, что не покинул Фауста (можем предположить, что и нас в его лице), хотя его и называют безбожником, что все, что он делает: все его метания и искания, о которых сетует Мефистофель, - это часть божественного промысла:

Господь.

Он мой раб.

Мефистофель.

Но не такой, как все; он служит по-иному;

Ни пить, ни есть не хочет по-земному;

Как сумасшедший, он рассудком слаб,

Что чувствует и сам среди сомнений;

Всегда в свои мечтанья погружен,

То с неба лучших звезд желает он,

То на земле - всех высших наслаждений,

И в нем ничто - ни близкое, ни даль -

Не может утолить грызущую печаль.

Господь.

Пока еще умом во мраке он блуждает,

Но истины лучом он будет озарен;

Сажая деревцо, садовник уже знает,

Какой цветок и плод с него получит он.

Мы увидим далее, что Мефистофель, предлагая свои услуги Фаусту, действует с благословения Господа. Известная фраза, которой он представляется Фаусту и которую взял эпиграфом к своему роману Михаил Булгаков, приобретает весьма глубокий смысл:

Часть вечной силы я,

Всегда желавшей зла, творившей лишь благое.

Итак, приключение начинается, и хотя судьба ничего о том не ведающего Фауста уже предрешена Господом, нашему доктору еще предстоит прожить ее, возможно, так же, как проживаем свою судьбу и мы…

Я отрицаю все - и в этом суть моя

В Мефистофеле, опираясь на средневековые легенды, мы поначалу без труда узнаем «классического черта». Впрочем, он и сам представляется племянником известной змеи. Дух Отрицания, так рекомендуется он Фаусту:

Я отрицаю все - и в этом суть моя…

Короче, все, что злом ваш брат зовет, -Стремленье разрушать, дела и мысли злые,

Вот это все - моя стихия.

Как и вся средневековая дьявольская братия, Мефистофель хром - верная примета черта. Все ясно: добро и зло, вечная борьба… но не так все просто у Гёте. Во второй части «Фауста» античный сфинкс, встречаясь с Мефистофелем, дает ему такую характеристику:

…Ты - парадокс сплошной.

Ты это то, в чем с силою одной

Нуждаются и праведный и грешный:

Один, чтоб злу всегда сопротивляться,

Другой, чтоб злу всецело подпадать.

Дух сомнения и неверия, он вовсе не выступает против Бога, скорее, помогает ему, испытывая человека на прочность (это сближает Фауста с многострадальным Иовом): насколько крепка вера, а значит, и связь человека с Богом? Насколько мы готовы следовать на практике своим идеям, принципам, когда наш рассудок, взяв себе в союзники наши страхи и привычки, нашептывает нам о бессмысленности любых усилий, любых духовных стремлений и призывает жить лишь земными желаниями? Но возможно, будучи подчиненным более глубокому - вере, обитающей в сердце, он дает способность познавать мир и эффективно воплощать наши мечты.

Ах, две души живут в больной груди моей

А что же наш доктор? Мы уже слышали, что думает о нем Мефистофель. А вот что говорит он сам:

Я философию постиг,

Я стал юристом, стал врачом...

Увы! с усердьем и трудом

И в богословье я проник, -

И не умней я стал в конце концов,

Чем прежде был... Глупец я из глупцов!

С этих слов начинается повествование. Этим воплем начинается трагедия Фауста - человека, разочаровавшегося в том, чего он достиг, разочаровавшегося в самом себе и в мире, человека ищущего и не находящего, вопрошающего и не слышащего ответа…

Но чего хочет Фауст? К чему стремится? Обладать еще большими знаниями? Скорее, он хочет совсем иного. Он разочаровывается в книжной науке, неспособной дать удовлетворение его душе (в этом смысле противоположность Фауста - его ученик Вагнер, упивающийся книжной премудростью). Он обращается к магии и созерцает знак Микрокосма, в котором открывается внутренняя, сокровенная жизнь Природы, но созерцание не способно удовлетворить его: Фауст хочет соединиться с этой жизнью и жить ею, но не может этого сделать.

Его душа двойственна, подобно душе античного героя, сочетающей в себе земное и небесное, героя, который, живя на Земле, должен заслужить Небо:

Ах, две души живут в больной груди моей,

Друг другу чуждые, - и жаждут разделенья!

Из них одной мила земля -

И здесь ей любо, в этом мире,

Другой - небесные поля,

Где тени предков там, в эфире.

Эти слова Фауста задают исходную точку пути человека к божественному. В начале его - человек, в котором борются ангельское и мефистофельское, в конце - Божество, объемлющее и соединяющее все противоположности, живой Микрокосм - целостность, гармония внутренняя и внешняя, к которой стремится Фауст. Но сейчас душа его разрывается между высочайшими стремлениями, равняющими человека с божеством, и осознанием собственного ничтожества, собственного несовершенства и тщеты всех стремлений и усилий.

Не так ли бывает и с нами? Не то ли подчас чувствуем и мы? Не узнаем ли мы себя в этих словах Фауста:

Увы, лишь дух парит, от тела отрешась, -

Нельзя нам воспарить телесными крылами!

Но подавить нельзя подчас

В душе врожденное стремленье -

Стремленье ввысь, когда до нас

Вдруг долетает жаворонка пенье…

И разве, вернувшись с этих духовных высот и глядя на текущую вокруг, как прежде, жизнь, мы не чувствуем разочарования и пустоты обыденности? Если да, то Фауст живет и в нас. И так же как его душа, наши души, прикованные к миру чувственному, миру материальному, обыденному, стремятся к неизвестному и еще не познанному. И до боли знакомы слова Фауста:

К высокому, прекрасному стремиться

Житейские дела мешают нам,

И если благ земных нам удалось добиться,

То блага высшие относим мы к мечтам…

Забота тайная тяжелою тоской

Нам сердце тяготит, и мучит нас кручиной,

И сокрушает нам и счастье и покой,

Являясь каждый день под новою личиной.

Нам страшно за семью, нам жаль детей, жены;

Пожара, яда мы страшимся в высшей мере;

Пред тем, что не грозит, дрожать обречены;

Еще не потеряв, мы плачем о потере…

Приближаясь к кульминации кризиса, внутреннего противоречия, Фауст говорит о пустоте мира, в котором не может найти себя. В обыденности он видит лишь игру, неспособную его увлечь. Богатство, любовь, власть - все это слишком мало и ничтожно для его стремлений. Но тогда что же может их удовлетворить?

Тот бог, который жив в груди моей,

Всю глубину ее волнует:

Он правит силами, таящимися в ней,

Но силам выхода наружу не дарует.

Это один из главных вопросов Фауста и, возможно, многих из нас. Да, все мы можем жить - да и живем - в этом мире, с ним нас связывает множество наших желаний, потребностей, страхов. Мы едим, пьем, работаем или учимся… Возможно даже, что это нам нравится. Однако в чем мы найдем подлинное удовлетворение, что даст нам ощущение полноты жизни? Не самые ли глубинные наши стремления и мечты? Не их ли воплощение? И если мы не находим им возможности осуществиться, то что же нам делать с ними и что нам делать с собой? Так начинается новая жизнь Фауста:

Но больше всех тебя отныне,

Терпенье пошлое, кляну!

Вспоминается известное: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч: о, если бы ты был холоден или горяч!»

Я слышу весть, но не имею веры!

Но речь идет не только о знании и о желаниях. Фауст знает, он более глубок, чем многие, странно, что это не спасает его от разочарования. Более того, несмотря на свою искушенность, он доходит до порога смерти, он уже поднимает бокал с ядом, чтобы убить себя самого, тем самым отрицая жизнь, - жест уже поистине мефистофельский. Но что спасает его? Звук пасхального колокола воскрешает в нем далекие воспоминания о том, что он утратил на своем пути.

О нет! Не сделаю я рокового шага:

Воспоминанием все муки смягчены!

О звуки дивные, плывите надо мною!

Я слезы лью, мирюсь я с жизнию земною!

Он возвращается к жизни под «хор учеников», выводящий трагедию Фауста из плоскости переживаний одной личности в сферу общечеловеческую, глобальную:

Здесь мы томимся все

В тяжкой борьбе!

Сердцем стремимся все,

Боже, к тебе!

И так же как хор воспевает Христово Воскресение, в финале трагедии будет воспето воскресение Фауста, умершего на земле и вознесшегося на Небо. Но это будет в финале. А сейчас трагедия Фауста в безверии. Он знает, но ему не хватает веры. Может быть, той самой, которой обладает при всей ее наивности его возлюбленная Гретхен. Неслучайно она так легко и естественно угадывает природу Мефистофеля.

Это еще одна ключевая двойственность трагедии - двойственность ума и сердца. Нет, Фауст вовсе не «безбожник», не «чернокнижник», не «атеист эпохи Просвещения», вопрос веры в Бога для него очень и очень серьезен:

Назвать Его кто смеет откровенно?

Кто исповедать может дерзновенно:

Я верую в Него?

Кто с полным чувством убежденья

Не побоится утвержденья:

Не верую в Него?

Но может быть, его вера слишком абстрактна и ей не хватает жизненности, той естественной силы, которая может родиться только в сердце, где две наши души соединяются в одно целое:

А я - я слышу весть, но не имею веры!

Меня ли воскресить? Могу ли верить я?

А чудо - веры есть любимое дитя!

Стремиться в мир небес, откуда весть нисходит,

Не смею я; туда пути мне нет...

Так ради чего заключает пари Фауст с Мефистофелем? Не ради благ земных: они не нужны Фаусту, он слишком хорошо понимает их цену:

Плоды, гниющие в тот миг, когда их рвут,

И дерево в цвету на несколько минут!

Он ищет гораздо большего, чем удовлетворение сиюминутных страстей и желаний. Разочаровавшись в пути знания, он хочет действовать, он жаждет «припасть к сосцам природы», жаждет погрузиться в жизнь, слиться с нею:

Не радостей я жду, - прошу тебя понять!

Я брошусь в вихрь мучительной отрады,

Влюбленной злобы, сладостной досады;

Мой дух, от жажды знанья исцелен,

Откроется всем горестям отныне:

Что человечеству дано в его судьбине,

Все испытать, изведать должен он!

И в этом поиске опыта Фаусту помогает его «беспокойный спутник» Мефистофель. Ведьминым зельем будит он в нашем герое силы и стремления, своего рода энтузиазм, своими чарами придавая предметам этого мира иллюзию ценности. И суть их пари такова: Фауст клянется, что ничто в этом земном мире не сможет дать ему такого чувства полноты, такого счастья, что он захотел бы остановить это «прекрасное мгновение», продлить его как можно дольше. Ибо для него это означает рабство, пленение земным, преходящим. Он клянется, но в загадочном финале своего земного пути нарушает клятву.

Чья жизнь в стремлениях прошла

И может быть, самая большая трагедия Фауста в том, что он так и не обрел веры в стремлении к «миру небес». Он крепко стоит на ногах, армия лемуров (возможно, символ нашего физического тела) трудится над воплощением его проекта. Да, наверное, очень нужного, но… очень земного:

Достаточно познал я этот свет,

А в мир другой для нас дороги нет.

Слепец, кто гордо носится с мечтами,

Кто ищет равных нам за облаками!

Да, он уже не вопрошает, как в начале своего пути, о смысле мечтаний. Он больше не вызывает духов. Возможно, поэтому та самая «тайная забота», которую он когда-то проклял, является к нему и ослепляет его. И слепцом оказывается он сам и уже не видит и не понимает реального значения того, что происходит, слыша в стуке лопат своих гробовщиков шум великого строительства…

И все же (всем чертям назло, в прямом смысле этого слова) в нем «все ярче свет горит», он оправдан Богом, его душу забирают ангелы. Мефистофель остается ни с чем. Сбывается предсказанное Господом в прологе. И великим торжественным гимном, подводящим черту земной жизни Фауста, звучат последние слова трагедии в исполнении «мистического хора»:

|

Символ, сравненье.

Цель бесконечная

Здесь - в достиженье.

Здесь - заповеданность

Истины всей.

Вечная женственность

Тянет нас к ней.

Фауст спасен, ведь жизнь его «прошла в стремлениях», поет хор ангелов, вознося его душу на небеса, ведь за него «самой любви ходатайство не стынет». Душа Гретхен становится его проводником в высшие сферы. Там они соединяются, там продолжается их путешествие. Не к этому ли в действительности стремился Фауст, сам того не понимая?

Книга закончилась, остался вопрос: к чему стремимся мы в этом мире, где все лишь «сны о чем-то главном»?.. Может быть, нам удастся поверить больше и глубже, чем удалось Фаусту? Может быть, вера пробудит наши сердца и соединит жажду далеких горизонтов и ощущение ценности каждого мгновения нашей жизни с ее страданиями и радостями? Свяжет высокие мечты и жизнь, дав и тем и другой смысл?

на журнал "Человек без границ"

После задержания в Санкт-Петербурге предполагаемого «ликвидатора» барельефа Мефистофеля на историческом здании «Дома с дьяволом» архитектора Лишневского, расположенного на Лахтинской улице – как раз напротив строящегося храма блаженной Ксении Петербургской, «Стол» решил разобраться, кому и чем помешал «сатанинский» барельеф

Кто такой Мефистофель?

Мефистофель – образ злого духа в мифологии эпохи Возрождения северной Европы. Собственно, в Библии имя «Мефистофеля» не упоминается, хотя само это слово имеет древнееврейское происхождение: от слов «мефиц» – «разносящий» и «тофель» – «скверна» или «грех». То есть, Мефистофель – это «разносчик греха». Возможно, это слово стало заменителем табуированных имен Люцифера и сатаны. Так или иначе, но впервые это имя упоминается в т.н. германской «народной книге», изданной в 1587 году Иоганном Шписом – в частности, в «Истории о докторе Фаусте, знаменитом волшебнике и чернокнижнике и т. д.». В «истории» рассказывается, как алхимик Фауст ради могущества и власти заключил договор с демоном Мефистофелем (вернее, Мефостофилем), за что и был низвергнут в ад, где душу алхимика разорвали на части бесы.

Этой легендой воспользовался ряд драматургов и писателей того времени – к примеру, немецкий драматург Фридрих Мюллер пишет трагедию «Жизнь Фауста», а англичанин Кристофер Марло – «Трагическую историю доктора Фауста», в которой он вывел Фауста в образе ученого, охваченного жаждой познания. Но наибольшую славу Мефистофелю принес немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гете, написавший трагедию «Фауст» (1774–1831), в которой Мефистофель заключает с Господом пари на то, сможет ли Фауст спасти от него свою душу. И, в отличие от народных легенд, Мефистофель у Гете проигрывает спор, поскольку Фауст до последнего дня своей жизни трудился на благо человечества. Но именно благодаря Гете в мировой культуре и укрепился образ Мефистофеля как ироничного и аристократичного бунтаря.

Эжен Делакруа. Мефистофель над Виттенбергом. Литография к «Фаусту» Гёте, 1828

Мнение: Почему Мефистофеля изображают на зданиях?

Архимандрит Алипий (Светличный): Сто лет назад в православной России был обычай изображать демонов. И в 1910 году этот дом ни у кого не вызывал отторжения. Не было тех, кто бы в православной России срубил изображение демона. А знаете почему? Почитайте Мельникова-Печерского «В лесах». Он еще тогда заметил, что не было ни единой избы, ни одной монашеской келии, где бы не было изображений бесов. Они массово печатались в типографиях, где печатались и иконы. У многих висели древние лубки старообрядческих времен. Бесами пугали детей и назидали монахов. Демонов изображали на иконах, в церковных летописях. Любили и драконов, и змей, и прочих искусителей изображать. Людям важно было помнить, что их окружают не только духи добра. Таков был обычай. И что было, то должно остаться в памяти.

Гаргулья на Соборе Парижской Богоматери

Кто был изображен на доме Лишневского?

Александр Львович Лишневский построил в Санкт-Петербурге три десятка общественных и доходных домов, каждый из которых стал образцом модного тогда русского модерна. Фантазия Лишневского границ не знала, и каждый его дом украшали то кривляющиеся тролли и печальные горгульи, то обезьяны и медведи, застенчиво прикрывающиеся щитом, то веселые младенцы верхом на сатирах. Но самый, наверное, известный его дом – «Дом дьявола» на улице Лахтинская, 24. Построен в 1910–1911 годах, и источником вдохновения для проекта этого дома стала нашумевшая в те годы постановка оперы Арриго Бойто «Мефистофель» в миланском театре Ла Скала, где главную роль исполнил русский певец Федор Шаляпин. Слава Шаляпина тогда взлетела до небес, и именно Федора Ивановича в образе печального демона и изобразил Александр Львович на своем здании.

«Дом с Мефистофелем» часто воспевали петербургские поэты – напротив этого дома жила Анна Ахматова, неподалеку находился и знаменитый салон Ксаны Пуни, где футуристы – от Маяковского до Хлебникова – воспевали «жизнерадостный и вольный дух».

Интересна и судьба архитектора. После революции Лишневский строил оборонительные сооружения под Петроградом, завершил строительство Мечниковской больницы, а с 1930 года он руководил мастерской Ленпроекта. Александр Львович погиб в блокаду в 1942 году. Его вывезли, предельно истощенного, в Ярославль, там он и умер в госпитале.

Федор Шаляпин в роли Мефистофеля

Кто покусился на Мефистофеля?

По данным следствия, главным заказчиком акта вандализма стал 31-летний бомж по имени Василий Щадрин, который является не простым бомжом, но весьма обеспеченным предпринимателем, ведь на его имя зарегистрирована компания «Гранит», выигравшая в 2012 году 200-миллионый конкурс на поставку эскалаторов для ремонта питерского метро. Василий Щадрин на допросе в полиции пояснил, что он совершенно случайно заметил, как здание разрушается, и нанял альпиниста, чтобы тот снял барельеф – как считает следствие, предприниматель очень переживал за прохожих, которым скульптура могла бы упасть на голову. Альпинистом же оказался некий 28-летний Константин Исаков, который также признался в вандализме. При этом, по версии следствия, рядом с домом Лишневского совершенно случайно оказался муниципальный депутат Андрей Бреус, который, заметив лежащий на улице мусор, организовал вывоз обломков на помойку, чтобы они не мешали движению пешеходов. И теперь бомж Василий получит заслуженную кару от государства.

Ключевая же фигура в этом деле – 29-летний депутат-единоросс Андрей Бреус, секретарь Петроградского райкома партии, депутат муниципального образования «Муниципальный округ Аптекарский остров» и далеко не самый рядовой функционер «Единой России»: он – один из 27 членов президиума генерального совета партии. Интересно, что в 2008 году Бреус закончил Санкт-Петербургский Госуниверситет Культуры и Искусств по специальности «менеджер в социально-культурной сфере». Работал до своего избрания, согласно декларации о доходах, скромным специалистом по организации досуга и спортивных мероприятий.

«Дом с Мефистофелем»

Кто еще признавался в разрушении скульптуры?

На следующий день после инцидента, когда местные жители стали подозревать в вандализме священников и православных активистов, объявилась анонимная организация «Казаки Петербурга», которая призналась в содеянном: «Отец Константин никогда бы не осмелился. Поэтому осмелились мы». Однако атаман Петербургского городского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков заявил, что такой организации нет, а провокаторов казаки найдут и накажут.

Еще через неделю в СМИ попало письмо, подписанное промышленным альпинистом Андреем, якобы нанятым директором музея-памятника «Исаакиевский собор» Николаем Буровым, чтобы снять Мефистофеля с Дома Лишневского. Утверждалось, что таким образом директор, у которого конфликт с РПЦ, хотел ее очернить. Сам Буров назвал письмо провокацией и опроверг его.

Кому поклоняются настоящие сатанисты?

В Библии слово «сатана» употребляется около 200 раз и означает «противник», причем это противник не столько Бога, сколько человека. Также в Священном писании употребляются слова-заменители: прилагательное «денница» (по-латински – «люцифер», то есть, «светоносный», это эпитет падшего ангела) или имена Вельзевул и Белиал – это варианты искаженного имени древнего финикийского бога Баала. Пик увлечения сатанизмом в Европе пришёлся на XVIII – XIX века и охватил многие светские круги – тем более, что основой «сатанинского» культа многих антихристианских сект были различные сексуальные извращения, демонстрирующие вседозволенность участников культа. Из-за этого европейский сатанизм так и не обрел единых культовых фигур и обрядовых схем, оставшись пестрой мешаниной самых различных сект и независимых «гуру», придумывающих свои собственные культы в меру своей фантазии. Тем не менее, наиболее массовые организации дьяволопоклонников избрали для своих ритуалов две фигуры для поклонения.

Люцифер

Известный британский поэт и мистик Эдвард Александр Кроули стал основателем люциферианства – культа поклонения падшему ангелу, считая, что в образе Люцифера воплотился языческий культ рогатого бога-царя, повелителя стихийной мощи. Позже Кроули стал основателем ряда оккультных организаций, включая «Орден Золотой Зари» и «Орден Храма Востока», значительно повлиявших в ХХ веке на расцвет европейского неоязычества.

Эдвард Александр Кроули

Бафомет

Бафомет – имя сатанинского демона, которое отсутствует в Библии и впервые упомянуто в 1195 году в поэме трубадура Гаваудана как латинизированная форма имени «Мухаммед». В 1307 году в процессе против Ордена тамплиеров упоминалось, что именно Бафомету, согласно расследованию инквизиции, поклонялись на тайных ритуалах рыцари – «храмовники». В XIX веке образ Бафомета вспомнил известный оккультист Элифас Леви, который нарисовал существо с телом человека, головой козла и крыльями ангела. Козлиная голова, вписанная в пятиконечную звезду – т.н. «знак Бафомета» – стал и официальным символом Церкви Сатаны, основанной в 1966 году в США оккультистом Антоном ЛаВеем. В 2015 году активисты Церкви сатаны установили в Детройте трехметровую статую Бафомета.

Пронзительный взгляд, зловещий смех и красный плащ – классические атрибуты Мефистофеля. Демон, который точно знает, за какие блага человек продал бы душу, странствует по свету много веков. Принимая разные образы, мгновенно перевоплощаясь в тех, кому мы доверяем, зло делает очередной хитрый ход. Чтобы спасти бессмертную душу, важно вовремя заметить хитрую усмешку адского приспешника.

История создания

Демонология содержит много упоминаний о существах, подобных Мефистофелю. Рассказы о падших ангелах, стремящихся отомстить человеческому роду, встречаются у Джона Мильтона, и других. Легенды о демоне, заключавшем сделки в обмен на душу человека, рассказывались народами Европы задолго до изобретения письменности. Однако полноценный образ демона представлен только в драме «Фауст».

Но первым упоминанием Мефистофеля в классической литературе стало творение «Виндзорские насмешницы» (1609 год). Имя духа звучит там вскользь и не заостряет на себе внимания.

В 1808 году из-под печатного станка вышла трагедия «Фауст». создавал произведение в течение 60 лет, поэтому антипод – злой дух Мефистофель – получился реалистичным и вобрал в себя большинство известных фактов и афоризмов о дьявольском помощнике.

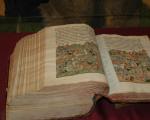

Перо Гете в музее Пушкина

Перо Гете в музее Пушкина Позже к образу Мефистофеля обратился . С творением русского писателя ознакомился сам Гете. Чтобы отблагодарить поэта, немец отправил Пушкину перо, которым пользовался для написания «Фауста».

Не утихают споры вокруг образа злого демона и его значения в литературе и философии. Историк религии Мирча Элиаде в книге «Мефистофель и андрогин» подробно разбирает влияние демона на жизнь человека:

«Мефистофель противопоставляет себя не самому Богу, а его главному творению - Жизни. Вместо движения, вместо Жизни он стремится навязать покой, неподвижность, смерть».

Биография

Мефистофель – житель подземного царства, который занимает важный пост в аду. Демона часто путают с Сатаной, но должность Мефистофеля значительно ниже. Если Люцифер правит адом, то Мефистофель управляет лишь парочкой чертей и ограничен в возможностях делать пакости.

Вне зависимости от собственного желания, Мефистофель соблюдает законы, написанные Богом. По непонятной причине Господь испытывает интерес и некоторое расположение к демону:

«Из духов отрицанья ты всех менее бывал мне в тягость».

Основная задача Мефистофеля на Земле – соблазнить чистую душу. Существо обещает жертве любые блага и подписывает с человеком договор. Условия просты: демон готов служить искушенному в течение 24 лет, а взамен получает человеческую душу.

Общая характеристика демона неоднозначна. С одной стороны, герой предстает в образе веселого шутника и балагура, готового поддержать любой розыгрыш. С другой – перед нами хладнокровный стратег, продумывающий каждый следующий шаг. Демон скрывает коварство и презрение, которые испытывает к людям, но истинное отношение проскальзывает в речах злодея:

«Он лучше б жил чуть-чуть, не озари

Его ты божьей искрой изнутри.

Он эту искру разумом зовет

И с этой искрой скот скотом живет».

Описание подземного жителя колоритно. Мефистофель – мужчина неопределенного возраста с острыми чертами лица и эспаньолкой. Привычные атрибуты демонского существа давно позабыты:

«Цивилизация велит идти вперед;

Теперь прогресс с собой и черта двинул.

Про духа северного позабыл народ,

И, видишь, я рога, и хвост, и когти кинул».

Для каждого человека существо принимает разные обличья. В этом и есть тайная сила Мефистофеля – дух не просто заманивает человека, он становится его другом и союзником.

Другое имя коварного демона – дух отрицания. Демон не верит в божественную природу человека и считает людской род порочным. Для падения человек не нуждается в злом проводнике – это стало причиной спора между Богом и чертом. Предметом пари стала душа человека – Фауста, которого Господь считает лучшим из людей:

«Посмотрим. Вот моя рука,

И скоро будем мы в расчете.

Вы торжество мое поймете,

Когда он, ползая в помете,

Жрать будет прах от башмака».

Впервые Мефистофель предстает перед Фаустом в образе собаки. Пудель подходит к ученому во время народного праздника, и герой забирает животное домой. Собака перевоплощается в бедного студента, который занимает Фауста любопытными разговорами. Постепенно демон открывает герою свою сущность. Уставший от жизни Фауст рад обществу умного и насмешливого демона.

Первым испытанием от Мефистофеля становится юная красавица. Демон способствует знакомству простушки и ученого, которым овладела страсть. Человеческий порыв только на руку духу. Забывшись в низких чувствах, Фауст теряет благоразумие и совращает девушку, убивает человека, а после скрывается с верным другом и искусителем.

Параллельно демон пытается овладеть душой несчастной девушки, на долю которой по вине обоих мужчин выпали страдания. Но Маргарита (возлюбленная Фауста) не принимает помощи от сил зла. Все же Мефистофель не всемогущ, никто не отменял свободу воли.

На протяжении многих лет существо сопровождало ученого и совращало человека благами, дарами, женщинами и богатствами. Но в конечном итоге Фауст понимает истинную цену всему и возвращается на праведный путь. А Мефистофелю остается только рассыпаться в проклятьях:

«Кто склонит слух свой к жалобе законной,

Отдаст мне право, купленное мной?

Как ты, старик, ты, опытом прожженный,

Ты проведен! Ты сам тому виной!»

Впрочем, демон недолго страдал от потери. Вскоре зловещий дух отправился на поиски очередной жертвы, чтобы пополнить котлы в аду новыми грешниками.

Экранизации

Противостояние, которое добро и зло ведут не первый век, – благодатная почва для создания сценария. Первым появлением Мефистофеля на экранах стал фильм «Замок дьявола». Режиссер, сценарист, оператор и исполнитель главной роли – Жорж Мельес. Позже автор снял короткометражки «Фауст и Маргарита», «Кабинет Мефистофеля» и «Гибель Фауста».

Не менее ярким воплощением духа отрицания стал Эмиль Янингс в фильме 1926 года «Фауст». Картина основана на легендах об ученом и одноименном творении Гете.

В 1969 году вышел первый советский фильм о помощнике дьявола. Роль искусителя досталась .

Демон также появляется в голливудском блокбастере «Призрачный гонщик» (2007 год). Мефистофель забирает душу главного героя в обмен на выздоровление отца. Роль коварного злодея исполнил Питер Фонда.

В 2011 демон стал героем аниме «Blue Exorcist». Основой мультфильма служит одноименная манга, забавные цитаты из которой поклонники заучивают наизусть. Здесь Мефистофель предстает в необычном амплуа – демон увлекается экзорцизмом и дружит с людьми.

- Загадочный образ часто эксплуатируется в компьютерных играх, живописи и скульптуре. Дух отрицания часто ставится героем оперных остановок. В мире насчитывается около 8 музыкальных произведений, где поднимается тема Мефистофеля.

- Имя Мефистофеля не упоминается в Библии. По мнению ученых, название персонажа состоит из двух слов и переводится как «распространяющий скверну».

- Скульптура существа была установлена на доме Лишневского (улица Лахтинская в Санкт-Петербурге). В 2015 году памятник сбили кувалдой. Существует теория, что виновники варварства – организация «Казаки Петербурга».

- Мефистофель – частый гость голливудских фильмов. , сыгравший восставшего вампира, упоминает демона в кинокартине «Мрачные тени».

Цитаты

«Я рад бы к черту провалиться, когда бы сам я не был черт!»

«Что было прежде, то и тут: весь мир, любя лишь игры и забавы, в конце концов - один огромный шут».

«Ад менее жесток, чем люди!»

«В угожденье богу злата край на край встает войной, и людская кровь рекой по клинку течет булата. Люди гибнут за металл, Сатана там правит бал».

«Фауст» — высшее достижение Гете. Легенда о докторе Фаусте, ученого-чернокнижника, возникла еще в XVI веке. Рассказы о докторе Фаусте, который смог даже вызвать из небытия Елену Прекрасную, воспетую Гомером, были над конечно популярны в народе. Однако Гете, переосмыслив известный сюжет, наполняет эту легенду глубоким философским и символическим содержанием, создав один из выдающихся произведений мировой литературы.

При этом Фауст не просто обобщенный, типичный образ прогрессивного ученого.Прежде всего он олицетворяет все человечество, низость которого и должен доказать.

Мефистофель говорит, что Бог наделил человека искрой разума, но пользы от этого никакой. Люди по своей природе настолько испорчены, что дьяволу нет необходимости делать зло на земле:

Я свидетель лишь ничтожества человеческой.

Смешной божок земли не изменится никак —

Как испокон веков был, так и теперь чудак.

Плохо он живет! Не надо

Было бы ему давать и крошки света с неба.

Мефистофель не просто дух разрушения.Он — скептик, который презирает человеческую природу и уверен, что знает о ней всю правду. Он не заставляет людей грешить, торговать своей совестью и душой. Напротив, дьявол оставляет людям право выбора: «Я такой силы часть, что делает только добро, желая лишь злого».

Понятно, что Бог (он в трагедии является аллегорией природы) изначально не верит в победу Рафаэля, однако достаточно легко позволяет испытывать, искушать, смущать свое творение. По моему мнению, автор стремится показать, что Мефистофель действительности нужен в этом мире. Обладая человеческие страсти, увлечения, нередко сводят человека с правильного пути и даже причиняют боли, дух зла одновременно помогает ей поддерживать в себе стремление к познанию, деятельности, борьбы.

Уже в начале произведения становится понятно, что Фауста и Мефистофеля объединяет неординарность, а отличает назначения. Фауст и Мефистофель — антиподы, как Мефистофель с Богом. Первый стремится достичь глубин мудрости, а второй знает, что там нет ничего. Первый неугомонный в поисках, второй пресыщен тем, что на протяжении тысячелетий наблюдал на земле.

На мой взгляд, сначала Мефистофель просто играет с Фаустом, как с ребенком, ведь он договорился обо всем с Богом!

Мефистофель очень уравновешенный, а на мир смотрит скорее презрительно, чем с ненавистью. Издеваясь над Фауста, который губит юную Маргариту, он говорит ему много горькой правды. Мне кажется, что иногда он олицетворяет и определенный тип человека, который под давлением окружающей зла вполне отчаялась во всем хорошем, что есть в мире.

Мефистофель у Гете не страдает, поскольку ни во что не верит, а еще знает, что зло на земле — вечно. Поэтому, наблюдая за тем, как человечество постоянно стремится достичь идеала, изменить что-то к лучшему, он просто смеется несовершенного Божьего создания.

Достаточно вспомнить его ироническое замечание относительно человеческого тщеславия в разговоре со студентом, который спутал Рафаэля с Фаустом:

Теория всегда, мой друг, сера,

А древо жизне — золотое.

Гете не спорит с Мефистофелем. Конечно, смерть, как и время, уничтожает все: доброе и злое, прекрасное и безобразное. Однако жить все-таки стоит, ведь настоящее счастье в активной деятельности. В человеке всегда жил и будет жить инстинкт созидания, строительства новой жизни. И этому Мефистофель не может противостоять.

Поиск Фауста искупает его ошибки: именно поэтому он оказывается в раю рядом с маргариток). Однако, на мой взгляд, пару Бога с Мефистофелем на этом не заканчивается. Ведь их разговор на небесах касается жизненного выбора каждого, включая будущих.

В Библии его называют Диавол, что переводится с греческого как «клеветник, обольститель». Евреи величают его Сатаной, что означает на их языке «противник, враг». Он известен в средневековых легендах как Люцифер или падший ангел. Иоганн Вольфганаг Гёте ввёл его в литературу под именем Мефистофеля, а позднее советский писатель Михаил Булгаков наречёт его в своём романе Воландом. У него много прозвищ и не меньше лиц. Изображаемый то со свиным рылом, то с лошадиным копытом, то с рожками и хвостом, порой он и вовсе избегает принимать самостоятельное обличие и, незримый на первый взгляд, уютно устраивается с изнаночной стороны души человека. Кто же он, этот персонаж с противоречивым образом, но неизменной сущностью? Предоставим ему представиться самому:

«Я частица той силы, которая постоянно стремится делать зло, а совершает только благо».

1. Мефистофель в трагедии

Мефистофель.

Я частица той силы, которая постоянно стремится делать зло, а совершает только благо.

Фауст.

Как понять эту загадку?

Мефистофель.

Я дух всё отрицающий и, поступая так, бываю совершенно прав, потому что всё существующее кончает непременно погибелью, вследствие чего лучше было бы, если бы оно не существовало совсем.

Хотя Мефистофель не является основным персонажем трагедии, его образ достоин самого пристального внимания. Отведённая ему роль несёт в себе огромную смысловую нагрузку. Во-первых, он необходим как неотступный спутник главного героя, ведь именно во взаимодействии, в диалоге и в противостоянии с ним раскрывается личность Фауста. Без Мефистофеля не возникло бы конфликта, коренным образом повлиявшего на характер доктора. Во-вторых, тёмный дух у Гёте - сам по себе достаточно колоритная фигура. Если Фауст - человек, один из многих подобных ему, на протяжении тысячелетий приходящих на эту Землю и покидающих её в урочный срок, то дьявол, существующий уже целую вечность, встречал на своём долгом пути миллионы заблудших и растерянных душ. Его присутствие наполняет произведение особым величием и пафосом.

Символично отражена значимость Мефистофеля и в композиции. Ещё до знакомства читателя с Фаустом, на небесах уже обсуждается его судьба, первые упоминания о нём вложены в уста Владыко и вступающего с ним в спор дьявола. Коварному искусителю выпадает честь не только составить заочно наше первое представление о персонаже, но и в финале, уже после смерти учёного, подвести итог его деяний и помыслов. Именно он произносит прощальную эпитафию, раскрывающую сущность доктора Фауста: «Не могло его насытить никакое наслаждение! Не могло удовлетворить никакое счастье! Ловил он в безумной мечте ежеминутно меняющиеся призраки! Хотел, жалкий бедняк, удержать последний пережитый им глупейший миг».

Итак, Мефистофель, одним из первых вступивший в действие трагедии и в числе последних покидающий театральные подмостки, на протяжении шестиактов тенью следует за главным героем, оказываясь активным участником всех разворачивающихся событий. Обратимся же к фабуле произведения с целью точнее определить его место и предназначение.

Завязка конфликта, как уже упоминалось, происходит во втором прологе, когда в разговоре между Творцом мира и дьяволом речь заходит о неком смертном, тщетно ищущем высокий смысл в своих стремлениях и, не умея утолить жажды познания, изнемогающем от тревог и смятений. Тогда на небесах было заключено своеобразное пари, на кон в котором поставлена душа доктора Фауста.

Владыко.

Увлеки его, если можешь, по твоему пути, и будь посрамлён, если придёшь сам к сознанию, что праведный человек найдёт прямой путь даже среди обуявшего его мрака сомнений.

Мефистофель.

Согласен! Жаль, что дело продлится недолго. Проиграть заклад я не боюсь. Если цель моя будет достигнута, то, надеюсь, Вы признаете моё торжество громогласно.

Лукавый бес тотчас берётся за дело и вскоре ничего не подозревавший Фауст оказывается ловко опутан сетями его интриг. Заключён второй договор, теперь уже на земле и с добровольного согласия того, чья душа послужила ставкой в игре спорщиков. Смущённый духом доктор поклялся: «Если я скажу когда-нибудь пришедшему мгновению: «Остановись! Ты так прекрасно!», то даю тебе право мной овладеть. Конец свой я встречу охотно».

Таким образом, перед нами три персонажа, вовлечённых в общую сделку: Владыко, заинтересованный в спасении бессмертной составляющей человека из когтей демона, Мефистофель, стремящийся любыми путями совратить грешника, и Фауст, сам не определившийся, предпочитает ли он сохранить чистоту духа или же заплатить ценой собственной загробной жизни за единственный счастливый миг.

Любопытно нестандартное решение, изобретённое Гёте для данной проблемы. Читатель ожидает две вероятные развязки: либо Мефистофель так и не справится с взятой на себя задачей и не удовлетворит желания Фауста, либо человек всё же вынужден будет поддаться демоническому наваждению и, испытав долгожданное блаженство, по договору погубит свою душу. Однако автор приберёг для финала непредвиденный сюрприз. Герой трагедии воскликнул: «...я в предвкушении этого великого счастья наслаждаюсь уже теперь высочайшим мгновением!»

Тем не менее чёрт не получил положенной награды. Владыко, заранее поручившийся за раскаяние сбившегося с пути грешника, похитил его из когтей чёрта, и хитрецу-Фаусту удалось добиться желаемого, избежав уплаты долга.

Подобный сценарий развития действия парадоксален и поразителен. Уж кто, как ни светлые небожители должны служить гарантом справедливости? Тогда как удел «исчадья ада», наоборот, идти к цели любыми средствами, пренебрегая понятиями чести. Мефистофель же, опровергая устойчивые стереотипы о чертовской хитрости, своим поведением являет образец порядочности. Связанный условиями сразу двух сделок, он сил не жалеет, чтобы сдержать оба обещания. Верный слову, данному Фаусту, он делает всё возможное и как минимум половину невозможного - если такое существует для сверхъестественных сил - чтоб помочь привередливому доктору достичь наконец предела его непомерных стремлений. Он всеми средствами добывает подарки для возлюбленной Фауста Гретхен, он поддерживает своего спутника при императорской дворе, где тот наделён властью. Он даже отправляется за ненасытным искателем удовольствий в классический мир, чуждый и неприятный ему, как это неоднократно подчёркивается автором в античных сценах, и неохотно, но покорно терпит любые уступки, лишь бы ему угодить.

Разве виноват прилежный и добросовестный Мефистофель, если все деяния, искренне предпринимаемые им из лучших побуждений, с негодованием отвергаются неблагодарным Фаустом? Не достоин ли он сочувствия со стороны читателя как персонаж, незаслуженно обманутый?

Между человеком и чёртом в произведении царит тотальное непонимание, отношения их неминуемо оборачиваются катастрофой. Трагизм положения, в которое попал главный герой, связавшись с дьяволом, заключается именно в том, что, думая встретить в его лице пособника, он в действительности обнаружил только тормоз и помеху. Мефистофель со своей низменной грубой натурой не способен разделить ни одно из тех высших стремлений и нежных чувств, что кипят в сердце учёного. Попробуем проанализировать последовательную эволюцию личности доктора, мотивы, руководившие его поведением.

Фаусту было суждено совершить долгий путь, полный ошибок и заблуждений. Он начинает с надежды обрести любовь, но вскоре роман с Маргаритой завершается горькой драмой, и отныне герой рассчитывает черпать недостающие ощущения в общественной деятельности, для чего отправляется ко двору императора. Однако за пышным блеском и высокопарными фразами об общем благе скрываются пустота и узкий эгоизм. Вторая попытка найти разгадку жизни тоже потерпела крах. Слабость ничтожного монарха довела государство до жалкого состояния; сцену венчает фальшивый пожар, который ассоциируется с образом революции, кладущей конец антиутопии.

Тогда пытливый доктор обращает свои взоры на иной «гений чистой красоты». Новое чувство, охватившее Фауста, на этот раз далеко от земных страстей, которые неизбежно приносят страдание вслед за наслаждением. Елена предстаёт как воплощение классического греческого искусства. Тем не менее инстинктивное влечение героя к прекрасному идеалу не миновало разочарования. Союз с античной девой так и остался холодной беспочвенной мечтой, уничтожившейся бесследно: призрачная красавица исчезла, оставив только своё платье.

Из мира грёз Фауст спускается к самой реальной действительности. Последнее его устремление - отвоевать у моря заливаемый волнами берег - вначале тоже исполнено тщеславия и амбициозных намерений подчинить своей воле природную стихию. Но в конце концов в своих вечных попытках разгадать тайну жизни Фауст доходит до убеждения, что только альтруизм может быть залогом подлинного блаженства. Бросив все личные стремления, он самозабвенно посвящает свой труд пользе ближних и предаётся идее создать вокруг себя поколение людей, трудящихся и возделывающих себе на пользу землю по его инициативе и его указаниям. Когда среди кипучей деятельности его поражает слепота, он даже не замечает потери драгоценного зрения. «Ночь надвигается всё глубже и глубже, но яркий свет горит в глубине моей души».

В этих словах Фауста заключена глубокая аллегория: теперь ему открылось иное вúдение, и для прозрения он не нуждается в глазах.

Озарение это недоступно порочной натуре чёрта. Если предыдущие побуждения героя, продиктованные эгоистичными потребностями, Мефистофель, пусть извращая и искажая на свой манер, по крайней мере мог истолковать в своём сознании, теперешняя радость, открывшаяся Фаусту, вовсе непостижима ему.

Человек, заложивший душу дьяволу, успел в роковую минуту отказаться от ложных истин. «Живя, относился я к миру поверхностно. Хватал я за волосы всякое плывшее мимо меня наслаждение; а что не удавалось схватить, тому спокойно давал проноситься мимо, не пытаясь его задержать. Я только желал, ловил желаемое и затем желал снова. Так бурно промчалась моя жизнь».

Фауст верно охарактеризовал собственное отношение к миру. Не раз впадал он в грех, не раз затуманивался его разум. Порой в нём проступают воистину демонические черты. Вот почему в некоторых эпизодах то дурное и бесцеремонное, что олицетворяет Мефистофель, могло бы быть приурочено к личности самого Фауста как тёмная изнанка его души. Тем не менее автор создал дьявола отдельной фигурой. Самостоятельность его образа обусловлена не только необходимостью избежать в произведении монотонности и придать ему драматическую форму посредством диалогичности действующих лиц. После обращения человеческой души на путь добра важно сохранить разграничение между блуждающим поиском смысла и абсолютным злом. Чёрт должен существовать хотя бы для того, чтобы в сравнении с ним выделялся ангел. И, конечно же, чтобы у людей оставался выбор пути. Ведь, как уже было отмечено, история Фауста только частный случай столкновения человека с нечистой силой, тогда как дьявол жил ранее и продолжит свою деятельность впредь. И Мефистофель, на мгновение очарованный пением ангелов и розами, спешит опомниться. «Останусь верен моей натуре и моему происхождению. Благородный чёртов дух будет во мне спасён».

2. Мефистофель: прошлое, настоящее и будущее

Перевернув последнюю страницу драматического произведения, мы остаёмся в лёгком недоумении: отчего Гёте определил жанр своего творения как трагедию. Напротив, после прочтения на сердце становится легко, оживает надежда на торжество высшей справедливости, что сильнее даже договора, скреплённого кровью. Чётко улавливается идея раскаяния, которое никогда не бывает слишком поздним, и прощения, даруемого вопреки козням злых сил.

Но в книге присутствует важнейшая черта, по определению присущая трагическому произведению: принципиальная неразрешимость конфликта. Ведь история противостояния тёмных и светлых начал стара, как мироздание. Гёте показал нам лишь частный случай возможного её завершения.

Неоднократно, явно или скрытно, под видом потаённых мыслей или облачённым в телесную оболочку, появлялся в мировой литературе хитрый демон. С образом дьявола мы встречаемся в Библии, в первой же книги Ветхого завета. Адам признал, что ему и Еве не удалось справиться с проделками искусителя: «Жена сказала: змей обольстил меня…»

. Так уже первые люди столкнулись с опасным коварством Лукавого. Встреча эта, проверяющая стойкость духа, верность божественному началу, веками будет повторяться в судьбах их потомков. Отныне добро и зло вступили в непрерывную войну, а душа была выбрана ареной их битвы.

Общения с бесом-соблазнителем не избежал даже Христос, которого тот трижды пытался увлечь сладкими обещаниями. Разумеется, сын Господа в отличие от слабой духом Евы устоял и не предал свет. «Тогда оставляет его диавол, и се, Ангелы приступили и служили ему»

.Но в судьбе каждого человека, каждого книжного героя, подвергающегося испытанию дьявольским искушением, разыгрывается всякий раз заново эта драма с одинаковой завязкой. Исход же её зависит от многих обстоятельств, и различные интерпретации раскрывают эту вечную проблему.

В литературе всех стран и наций с незапамятных времён существовал и обрабатывался сюжет, в котором изображалась борьба хороших человеческих качеств с дурными. В средневековой традиции добро представало в облике обыкновенного смертного, а зло - сатаны, ищущего людской погибели. Известно, что Гёте в своей трагедии опирался на распространённое сказание, по которому человек продавал чёрту свою душу, и в обмен на удовольствия земной жизни обрекал себя на загробные муки. Идея и фабула перекликаются со множеством произведений, как народных, так и авторских, являвшихся выразителем то сознания поколения или эпохи, то субъективной концепции определённого писателя.

Борьба за человеческую душу развёртывается в поэме Лермонтова «Демон». Герой её по натуре сродни Мефистофелю; кроме того, мы наблюдаем сходство в элементах сюжета: ангелы отвоёвывают девушку, погубленную дьяволом. Но необыкновенно то обстоятельство, что объектом внимания здесь выступает не человек, обычно одержимый противоречиями, а сатана, чья природа мечется и преломляется, познав несвойственное и неприемлемое ему чувство - любовь. Демон изменяет своей сущности, забывая о предназначении, предписанном ему традицией.

Он слов коварных искушенья

Найти в уме своём не мог…

Столкновение противоположных начал происходит в непривычной обстановке, что удваивает интерес читателя. Ведь даже если конфликт между добром и злом разворачивается во внутреннем мире человека, всегда остаётся интригой, на чьей стороне будет победа. Но когда Дьявол, от природы наделённый исключительно отрицательными характеристиками, вдруг предстаёт «любить готовый, с душой открытой для добра»,это странное, противоестественное явление приводит в замешательство.

Сам герой, исполненный глубоких противоречий, потрясён и растерян оттого, что свет просочился в его погружённое в кромешный мрак сердце.

Я тот, чей взор надежду губит,

Я тот, кого никто не любит,

Я бич рабов своих земных,

Я царь познанья и свободы,

Я враг небес, я зло природы,

И, видишь, - я у ног твоих!

Поэма производит тяжёлое и гнетущее впечатление. Ангелы способны позаботиться о людях, но им не изменить сущность сатаны. Фауст у Гёте и Тамара у Лермонтова обращаются к свету, но Демону закрыта эта дорога. Трагизм его в том, что, в отличие от Мефистофеля, вполне довольного своей грубой порочной натурой, этот романтический герой поставил себя перед выбором, который он не в силах совершить.

Ещё одна история, непременно приходящая на ум в связи с вступлением человека в контакт с нечистью - небезызвестный роман Булгакова. Маргарита в точности как Фауст соглашается на сделку с демонической силой. «Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтоб только узнать, жив он или нет?..»

Но в данном контексте читатель отнюдь не желает ей образумиться и предотвратить страшные последствия. Очевидно, что Воланду можно и нужно доверять, в его благосклонности для неё единственное спасение. Если у Гёте за душу доктора ручался Владыко, следивший за ним даже в тяжелейшие минуты, а Мефистофель при всём его могуществе испрашивал разрешения на право искушать грешника, теперь мы имеем иную расстановку сил. В лице Воланда перед нами вырастает всемогущий властелин Земли. Иешуа, чей образ в книге соответствует личности Иисуса, присылает своего ученика смиренно просить распорядиться судьбами героев.

Похоже, что в сознании человечества с течением времени произошла эволюция фигуры сатаны. Предшественник Мефистофеля в Библии был повержен Христом. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола».

Наследник же его правит миром, причём, стоит признать, правит весьма неплохо. Фраза из «Фауста», вынесенная в эпиграф, раскрывается в романе, пожалуй, более точно, нежели в самом первоисточнике. Пришедший в сопровождении таинственной свиты, чтобы сеять вокруг себя хаос и смуту, Воланд оборачивается неким вершителем правосудия, раздающим каждому по заслугам. Подлецы и мошенники оказываются поражены собственными пороками, превращёнными в оружие против них. Главные же персонажи за свою любовь и преданность своим идеалам удостаиваются награды.

Любопытно также провести параллель между балом сатаны в романе Булгакова и аналогичными ему мероприятиями, описанными у Гёте. Воланд на знаменитом ежегодном шабаше выступает инициатором, организатором и полновластным хозяином. Тогда как Мефистофель на Вальпургиевой ночи не более чем гость, хотя и довольно уважаемый.

Фауст.

Ну, а сам-то ты как намерен уда явиться? Колдуном или чёртом?

Мефистофель.

Путешествовать инкогнито мне не новость; но в такой торжественный день без орденов явиться нельзя. Орденом Подвязки 5степени колено моё, правда, не украшено; но зато здесь точно такой же почёт лошадиному копыту. Смотри, смотри: ползёт улитка. Она своими щупальцами почуяла, что я здесь не из заурядных. Скрываться, как видишь, мне нельзя, если бы я этого даже захотел.

Как явственно следует из этой цитаты, пусть Мефистофель и является одним из бессчётного сонма подобной ему нечисти, он всё же в восхищении от готовящегося праздника. Совсем иначе относится он к классической Вальпургиевой ночи, участником которой ему пришлось сделаться по милости Фауста.

Между этими двумя сценами большое различие по содержанию. Картины Брокенской ночи предполагаются действительно происходящими, а античное действо не более чем призрачное видение, повторяющееся раз в год на Фарсальских полях. Как в зеркале, в нём отражаются давно прошедшие события, независимо от эпохи. Неудивительно, если Мефистофель опасается, не ускользнёт ли Фауст из-под его власти, поскольку в далёком древнем мире средневековый чёрт утрачивает свою мощь. Впрочем, это не единственная причина, по которой ему некомфортно в обществе фантастических существ, приглашённых на классическую Вальпургиеву ночь. «Чем больше брожу я среди этих огней, тем больше чувствую себя здесь чужим! <...> Конечно, не можем похвастать особой нравственностью и мы; но античную безнравственность нахожу я чересчур животрепещущею».

Мефистофель, до глубины своей демонической души оскорблённый претендовавшей на родство с ним уродливой Эмпузой, ощущал себя лишним и жаловался на неверное, по его мнению, отношение к злу. В древности не существовало столь чёткого разделения на дурное и праведное, как это произошло в Средневековье. Античные боги одержимы подчас низменными страстями, они мстительны и завистливы. Мрачные и развратные существа либо слишком ничтожны, как мойры или сирены, чтобы иметь право составлять антитезу с прекрасным светом, либо играют свою роль, пусть малоприятную, но незаменимую. Ведь агрессивный Арес, сеющий всюду раздор, полезен как покровитель военного искусства. Аид принимает в подземное царство не только грешников, которым уготована кара, но всех умерших.

Таким образом, сравнив Мефистофеля с его собратьями, рождавшимися по пером писателей раньше или позднее него, отметим, что отнюдь не однозначным бывало восприятие одного и того же по своей сути персонажа; к разному поведению обязывала и его переменчивая ситуация.

3. Мефистофель среди нас

В образе дьявола, кочующего в мировой литературе из произведения в произведение, заключён особый смысл. Недаром этот герой, трансформируясь в зависимости от эпохи и народа, никогда не устаревает, и избитый, на первый взгляд, сюжет с его участием с интересом перечитывается, обсуждается и истолковывается во все времена.

Вероятно, лукавый бес занимает прочное место в человеческом сознании. В трагедии Владыко произнёс неоспоримую истину: «Заблуждаться при жизни в своих стремлениях - судьба всех людей».

Не каждый строго придерживается принципов совести, ведь гораздо проще поддаться соблазну и согласиться на поддержку, так любезно предлагаемую. Мефистофель, какие бы маски он ни примерял, отличается коммуникабельностью: он готов очутиться рядом, стоит лишь остановиться на перепутье, и броситься исполнять любой приказ по первому требованию… не предупреждая, правда, о последствиях. Владыко же наблюдает за нами сквозь заоблачную даль, предпочитая дать человеку свободу и не вмешиваться без крайней необходимости.

Демон должен быть обаятельным, иначе ему в плен не отдавались бы добровольно. «Ни в ком зло не бывает так привлекательно»

, написала в романе «Герой нашего времени» Вера. В самом деле, понимая разумом, что следует стремиться к свету, с негодованием отвергая сети тьмы, мы порой испытываем непреодолимую, необъяснимую склонность к пороку. Недаром, адресуя чему-то похвалу, люди привыкли называть это «чертовски прекрасным». Прочно вошло в обиход выражение «продать душу дьяволу». Подразумевая стремление к некой вожделенной цели, мало кто, машинально повторяя фразеологизм в сослагательном наклонении, отдаёт себе отчёт о его первоначальном смысле, воскрешающем в памяти страшный договор, скреплённый кровью доктора Фауста.

Удивительно обнаруживать столько бессознательной симпатии к демону в человеческом мировоззрении. Ведь если Бог стоит несоизмеримо выше, а дьявол лишь предатель-змей, казалось бы, навсегда поверженный Иисусом, почему до сих пор продолжает смущать он души? Более того, на основании романа Булгакова, сочинённого в ХХ веке, складывается ощущение, что влияние дьявола заметно возросло по сравнению с девятнадцатым столетием, когда Фауст ещё осмеливался назвать своего адского помощника «помесью грязи и огня».

Загадки и парадоксы связаны с этой таинственной фигурой. Очевидно, что если за тысячелетия существования людей чёрт не был истреблён безвозвратно и даже не потерял своё могущество, значимость его роли не следует преуменьшать. Владыко, веривший в Фауста, в прологе всё-таки кинул его на растерзание Мефистофелю, попросившего дать ему шанс погубить учёного. Герои Булгакова свету, который должен обладать естественной магией притяжения, предпочитают покой. Данте, выстраивая свою концепцию устройства Вселенной и желая выразить огромнейшее презрение к падшему ангелу, поместил владыку ада Дита в самый центр планеты, словно в насмешку указав тем самым, что на нём держится Земля. А имя Люцифер означает в переводе «светоносный».

Смешение ценностей и смещение ориентиров невольно назревают в людском мышлении. Быть может, всё в мире относительно, и прав был Мефистофель, что, сам того не подозревая и не намереваясь, он совершает добрые деяния. Тогда как, наоборот, благими намерениями вымощёна дорога в ад.

Зло жизненно необходимо нам как критерий нравственного выбора, и, вопреки бессчётным противоречиям, остаются незыблемыми полярные полюса. Верно охарактеризует своё сатаническое предназначение Воланд: «…что бы делало твоё добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с неё исчезли тени?»

Действительно, только на фоне чёрного видим мы всю яркость белого цвета. В противном случае нас окружала бы блеклая серость.

Заключение, или вернёмся к нашему Мефистофелю

Дьявол всегда находил себе место в человеческом сознании. Мы уже выяснили, что Мефистофель имел в литературе как «предков» (прообраз библейского диавола, тёмные силы из древнегреческих мифов, прототип из средневековых преданий), так и «потомков», наиболее ярким и знаменитым из которых посчастливилось стать мессиру Воланду.

Но что же в таком случае выделяет героя Гёте из длинной вереницы нечисти, заполоняющей страницы стольких книг? Что придаёт ему его уникальность и неповторимость среди собратьев, заставляя с особым вниманием и почётом относиться именно к этому персонажу?

Ряд специфических черт делает трагедию «Фауст» единственной в своём роде. Мы уже отмечали некоторую необычность в идеологическом построении сюжета. Большинство авторов, стремящихся предостеречь читателя от порока, избирают средством для этого изображение возмездия, постигающего того, кто ослушается Божьего закона, поддавшись лукавому искусителю. Гёте же избрал метод от противного, продемонстрировав всемогущество добра и света. Мефистофель, несмотря на все старания похвалиться своей дьявольской гнусностью, в финале предстаёт безобидным и обескураженным, упустившим душу, за которой тщетно охотился на протяжении шести актов, да ещё и обсыпанным розами ангелов.

В целом нельзя не признать, что, хотя задумано представить персонажа носителем совокупности типичных пороков, писатель сумел изобразить его самобытной фигурой, наделённой индивидуальным характером. Мефистофель не лишён обаяния, перед которым трудно устоять не только Фаусту, но и читателю. Он неподражаем, намереваясь послать неугодного собеседника к чёрту, «если б только не был чёртом сам». Он невольно вызывает умиление, рассуждая о нравственности с видом знатока и смея упрекать в распущенности население античного мира. Чувство юмора, граничащее с тонкой иронией, сочетается в нём с угрозами и вероломством.

В противоборстве тьмы и света до сих пор не удаётся поставить точку. Но в этой летописи из пёстрых повестей и легенд история доктора Фауста и дьявола Мефистофеля - история с трагическим конфликтом, но счастливым концом - составляет, безусловно, одну из лучших страниц.