Репертуар руслановой. Ноты - русские песни из репертуара лидии руслановой

«Вся жизнь моя связана с песней. Сколько помню

себя, всегда возле меня — песня», — рассказывает о себе Лидия Андреевна

Русланова. Она родилась на Волге, недалеко от Саратова, в крестьянской

семье. Отец работал грузчиком на пристани, семья была бедная. Вместе с

бабушкой, большой мастерицей петь песни, «песельницей», как тогда говорили

в деревне, маленькая Русланова ходила по свадьбам и по девичникам, слушала

песни, запоминала. В то время ни одно событие в деревне не обходилось

без пения — ни полевые работы, ни праздники, ни гуляния, ни девичьи посиделки.

«Первая настоящая песня, которую я услышала, был плач, — продолжает Лидия

Андреевна. — Отца моего в солдаты увозили. Бабушка цеплялась за телегу

и голосила. Потом я часто забиралась к ней под бок и просила: «Повопи,

баба, по тятьке». И она вопила: «На кого же ты нас, сокол ясный, покинул?...».

Бабушка не зря убивалась. Началась русско-японская война, отец на ней

так и пропал. Больше мы его не видели».

Трое маленьких детей остались на руках больной матери. «Не помню, когда

я сама научилась петь... Но представления начала давать лет с шести. Мать

лежала больная, а я расхаживала, как по сцене по русской печке и пела

все подряд, что знала — и деревенское, и городское. Городские песни совсем

без труда запоминала. В деревне пели сложно, с «подполозами», а эти услыхала

раз — и уж пою. Все удивлялись: вот, бесенок, какая памятливая». Вскоре

мать умерла, и трое детей попали в разные сиротские приюты. В приюте для

девочек, куда определили будущую певицу, кроме обычных школьных занятий,

три раза в неделю проводились уроки пения и музыкальной грамоты. Преподавал

эти предметы регент местной церкви. Однажды на занятиях он заметил музыкальность

юной воспитанницы и похвалил ее: «Да у тебя хороший голос, контральт!»

Так Русланова попала в церковный хор. «В церковном хоре я быстро стала

солисткой.

Со всего города начали ездить к нам купцы — послушать, как сирота поет...

И после приюта, когда меня отдали ученицей на мебельную фабрику, за песни

мне все помогали. Лет в 17 была я уже опытной артисткой, ничего не боялась,

ни сцены, ни публики». На этой мебельной фабрике юную

Русланову услышал профессор Саратовской консерватории М. М. Медведев и

предложил ей посещать занятия в консерватории. Однако школа академического

пения не увлекла Русланову. Ее тянуло к русской песне. «Поняла, что академической

певицей мне не быть, — вспоминает Лидия Андреевна. — Моя сила была в непосредственности,

в естественности, в единстве с тем миром, где родилась песня. Я это в

себе берегла». Разразилась первая мировая война. Начальник санитарного

поезда взял певицу в свою часть — она стала петь для раненых и для солдат,

отправляющихся на фронт. Она выбирала песни, наиболее близкие солдатскому

сердцу, наиболее трогательные, доходчивые. Затем пришла революция, гражданская

война, которая застала Русланову профессиональной певицей, «уже членом

профсоюза», в Ростове-на-Дону... Выступала перед красноармейцами, неизменно

оказывавшими ей самый горячий прием. В 1921 году Лидия Андреевна переезжает

в Москву на профессиональную артистическую работу.

Мы знаем, какую заслуженную славу принесла Лидии Андреевне эта работа.

Бесконечные концерты, поездки по стране, выступления по радио, тогда еще

делавшему первые робкие шаги, снискали ее искусству широчайшую популярность.

В эти годы окончательно складывается ее особенный исполнительский стиль,

оформляется специфический «руслановский» репертуар. Как исполнительница

русских народных песен Русланова продолжает традицию лучших звезд русской

эстрады начала XX века, особенно Надежды Плевицкой. Помимо известных русских

песен, таких как «Вниз по Волге-реке», «Когда я на почте служил ямщиком»,

«Степь да степь кругом», «Лучинушка», «На улице дождик», никогда не сходивших

с концертной эстрады, Русланова поет широко популярные в начале века (а

одно время занесенные в разряд «мещанских») так называемые городские русские

песни — «Раскинулось море широко», «Шумел-горел пожар московский», «Когда

б имел златые горы», каторжные — «По диким степям Забайкалья», «Глухой

неведомой тайгою», фабричные, солдатские. Благодаря искусству Руслановой

многие из этих песен обрели в новой советской действительности как бы

второе рождение.

Лидия Андреевна обращается и к современному фольклору (так, она первой

запела песню гражданской войны «По долинам и по взгорьям») и к творчеству

советских композиторов — все помнят в ее исполнении песню «Партизан Железняк»,

и особенно знаменитую «Катюшу» М. Блантера (впервые ее запела именно Русланова).

Исполнительский стиль Руслановой, столь индивидуальный и яркий, также

восходит к традиции русских песенниц, выступавших когда-то на народных

гуляньях, а позднее, уже в начале XX века, вышедших и на большую концертную

эстраду. Это исполнение в полном смысле слова. «Я песню не пою, я песню

играю», — говорит Лидия Андреевна. Все ее пребывание на сцене, начиная

с обдуманного, «игрового», выхода на сцену в русском народном костюме,

и кончая прощальным поклоном — искусно отрежиссированный маленький спектакль.

Неслучайно поэтому певицу привлекают песни с развитой драматургией, с

острым сюжетом, с контрастными перепадами настроения, с яркими характерами.

У нее каждое слово живет, а люди — общаются, разговаривают. Это настоящие

«песни в лицах».

В отличие от других исполнительниц этого жанра, например, Ольги Ковалевой, подчеркивавшей мягкую задушевность, лиричность русской песни, темперамент певицы диктует яркое, задорное, лихое исполнение (а соответственно и подбор песен). Некоторые критики ставили это в упрек певице. Предоставим слово для ответа тонкому знатоку эстрады писателю Виктору Ардову: «Этот голос заставляет всех встрепенуться, он исполнен скрытого волнения, часто даже тоски, свойственной русской песне. Забыть контральто Руслановой или спутать с другим голосом — невозможно. Русланова среди мощного потока исполнителей русской народной песни стоит особняком. Она вывела лирическую народную русскую песню с пути суховатого музейного фольклора на дорогу живого взволнованного эмоционального толкования и исполнения. А без волнения, без эмоций — какая же цена песни? Однако ей присуще чувство стиля в высокой степени! По мнению усердных ревнителей чистоты старинной русской песни Русланова, якобы, пользуется арсеналом выразительных средств, свойственных цыганской манере пения. Эти упреки в «цыганщине» неверны, потому что прямого следования чисто цыганским приемам: тремоло и др. у Руслановой нет и никогда не было. Верно то, что Лидия Андреевна насыщает свое исполнение такой взволнованностью, таким проявлением подлинного глубокого темперамента, что это пугает иных фольклористов, привыкших к более чем сдержанной, чисто этнографической манере исполнения русских народных песен на концертной эстраде. Л. Руслановой одинаково доступны драма, былина, шутка, комедия, патетика патриотических напевов и, конечно, лирика. Если учесть, что у нее не было никогда в качестве учителей режиссеров, а также необычное разнообразие приемов, стилей, манер, то поражаешься — какую точность, отработанность во всех компонентах своих выступлений на сцене обнаруживает эта необычайно одаренная певица, а заодно и природная артистка. У нее можно учиться, как надо соблюдать подлинную стилистику в исполнении да и в сценическом поведении». Да, голос Руслановой не спутаешь ни с каким другим. Заслышав этот неповторимый тембр, каждый сейчас же скажет: «Это поет Русланова!» Очень красиво ее низкое контральто светлого, чуть металлического звучания и большого диапазона; красивы глубокие грудные звуки, средние и высокие, почти сопрановые, особенно в пиано! Ее голосу свойственна исключительная подвижность, доступны тончайшие нюансы: она может взять высокую ноту и тянуть ее бесконечно долго в мощном форте, но может и затихнуть до еле слышного обворожительного пианиссимо. Поражает ее умение владеть дыханием, блестящая дикция, не говоря уже о необычайной выразительности исполнения. Прослушайте внимательно в ее исполнении какую-нибудь русскую песню в 6—8 куплетов с повторяющейся в каждом куплете мелодией — это замечательный урок для молодых вокалистов, особенно решивших посвятить себя народной песне. Варьируется не только сопровождение каждого куплета, будь то баян, оркестр или гитара, что стало уже привычным для многих исполнителей, но и сам мелодический распев. Русланова ведет мелодию в свободной манере народной импровизации, она изменяет ее, варьирует в соответствии с эмоциональным содержанием, нанизывает, «цепляет» на нее возможные хоровые подголоски, как бы поет «за весь хор». Эта разработка песни по принципу русской народной подголосочной полифонии, творческая импровизация, и делает исполнение Руслановой ярким и неповторимым.

С особенной полнотой и горячностью проявилась любовь народа к искусству

Л. Руслановой в годы Великой Отечественной войны. Ведь именно солдаты,

еще в Первую мировую войну, были первой аудиторией молодой певицы, к солдатским

сердцам нашла ее песня прямой и стремительный путь. С присущей ей страстностью

натуры Русланова отдается этой благороднейшей работе — поддерживать, поощрять,

вливать своим искусством силы, а то и просто повеселить усталых солдат.

В составе концертной бригады певица объехала все фронты. Кадры старых

хроник и кинофильмов сохранили для нас эти удивительные концерты. Мы видим

восторженные лица солдат, они слушают, смеются, грустят. А вот и последний

фронтовой концерт: 2 мая у стен разбитого Рейхстага поет Лидия Русланова.

Известный театральный деятель Б. Филиппов, постоянный участник фронтовых

концертных бригад, в своей книге «Актеры без масок» так описывает выступления

певицы:

«18 августа 1941 года. Отправляемся в путь в село Батищево. Ищем новую

воинскую часть. Провожая нас, полковник Лизюков оглашает приказ о зачислении

В. Хенкина и Л. Руслановой почетными красноармейцами 57-й танковой дивизии.

В знак уважения к почетным красноармейцам им выдается по полному комплекту

обмундирования...»

И далее: «Среди нашей сугубо штатской группы блещут своим военизированным

видом два почетных танкиста В. Хенкин и Л. Русланова. Я уверен, что в

Москве они долго не снимут честно заработанной ими солдатской формы, самой

дорогой для советского человека в дни суровой и беспощадной войны».

Неслучайно, что именно в военное время — 28 июня 1942 года — Лидии Андреевне

Руслановой присваивается звание Заслуженной артистки РСФСР.

Прошло около трех десятилетий со дня окончания войны. На эстраде сменилось

несколько поколений певцов, появлялись и исчезали модные стили и веяния.

Но выступления Руслановой волнуют и сейчас. В наши дни, когда вновь пробуждается

интерес к русской песне во всех ее формах, мы с благодарностью обращаемся

к творческому опыту замечательной советской артистки, искусство которой

вписало незабываемую страницу в истории нашего исполнительства.

* * *

Настоящее издание рассчитано на широкий круг любителей пения, на молодых

вокалистов, на многомиллионную армию участников художественной самодеятельности.

На протяжении своего долгого артистического пути Лидия Андреевна выступала

в сопровождении самых различных коллективов: оркестра русских народных

инструментов им. Осипова, секстета под управлением Семенова; она выступала

с пианистом С. К. Стучевским, пела дуэт с Н. Северским, аккомпанировавшим

на гуслях. Особенно часто Лидия Андреевна пела в сопровождении трио баянистов—А.

Кузнецова, Я. Попкова и А. Данилова (А. Макарова) и с баянистами Комлевым

и Максаковым. Все эти баянисты не просто аккомпанировали певице в концертах,

но часто являлись и авторами обработок народных песен, исполнявшихся Руслановой.

Их уже нет в живых. Некоторые их обработки записаны на грампластинки,

рукописей же нот не сохранилось. Поэтому в настоящий сборник в основном

вошли новые обработки, сделанные композиторами, либо сотрудничавшими с

певицей (П. Куликов), либо давно успешно работающими в песенном жанре

(А. Новиков, Н. Будашкин, Ю. Слонов, В. Волков и другие). Новые обработки

просты, доступны для исполнения самых широких кругов музыкантов, пианистов

и баянистов.

Песни даны в тех тональностях, в которых их исполняла Л. А. Русланова.

В задачу данного сборника не входила точная запись различных исполнительских

нюансов певицы. Лишь в песнях, записанных с грампластинок, сохранены все

особенности «руслановской» разработки мелодии; по этим записям можно судить

об удивительном импровизационном мастерстве певицы. Тексты песен печатаются

с теми, в основном, незначительными изменениями, которые вносила в них

Русланова. Изменения эти в сносках не оговариваются.

Песни даются в сопровождении фортепиано; для исполнения на баяне сделана

специальная редакция. Сопровождение несложно, сделано с учетом возможностей

музыкантов-любителей так, чтобы при желании песни можно было легко транспонировать

в различные тональности.

А. НОВИКОВ Народный артист СССР

- ВНИЗ ПО ВОЛГЕ-РЕКЕ. Обработка Ю. Слонова

- УТУШКА ЛУГОВАЯ. Запись и обработка П. Куликова

- НА УЛИЦЕ дождик. Запись и обработка Ю. Слонова

- ВДОЛЬ ПО ПИТЕРСКОЙ. СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ. Запись и обработка П. Куликова

- ЗА ГОРОЮ, У КОЛОДЦА. Обработка С. Туликова

- ПРОЩАЙТЕ, ЛАСКОВЫЕ ВЗОРЫ. Обработка М. Матвеева

- ШУМЕЛ, ГОРЕЛ ПОЖАР МОСКОВСКИЙ. Обработка Н. Будашкина

- ХОРОШО ПАСТУХ ИГРАЕТ. Запись и обработка П. Куликова

- ОКРАСИЛСЯ МЕСЯЦ БАГРЯНЦЕМ. Запись и обработка Ю. Слонова

- ЛИПА ВЕКОВАЯ. Запись и обработка П. Куликова

- КАМАРИНСКАЯ. Запись и обработка А. Широкова

- МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ. Обработка А. Новикова, слова Н. Некрасова

- КАК СО ВЕЧЕРА ПОРОША. Запись и обработка В. Калинина

- МЕЖ КРУТЫХ БЕРЕЖКОВ. Обработка Ю. Слонова

- ПО УЛИЦЕ МОСТОВОЙ. Обработка А. Новикова

- ЗАЧЕМ СИДИШЬ ДО ПОЛУНОЧИ. Обработка И. Ильина

- Я НА ГОРКУ ШЛА. Запись и обработка А. Широкова

- РАСТИ, МОЯ КАЛИНУШКА. Запись и обработка Н. Будашкина

- ИЗ-ПОД ДУБА, ИЗ-ПОД ВЯЗА. Запись и обработка Н. Будашкина

- МАЛЬЧИШЕЧКА-БЕДНЯЖЕЧКА. Запись и обработка Н. Будашкина

- КОГДА Б ИМЕЛ ЗЛАТЫЕ ГОРЫ. Запись и обработка Ю. Слонова

- ГЛУХОЙ, НЕВЕДОМОЙ ТАЙГОЮ. Обработка Н. Губарькова

- ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗКИ. Обработка Вяч. Волкова

- ПО ДИКИМ СТЕПЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ. Обработка С. Булатова

- ВОТ НА ПУТИ СЕЛО БОЛЬШОЕ. Обработка Н. Иванова

- АХ ТЫ, СТЕПЬ ШИРОКАЯ. Обработка А. Новикова

- ЧТО ЗАТУМАНИЛАСЬ, ЗОРЕНЬКА ЯСНАЯ. Музыка В. Осипова, слова А. Вельтмана

- ВАЛЕНКИ . Запись и обработка Ю. Слонова

- СВЕТИТ МЕСЯЦ. Обработка А. Новикова

- ЖИВЕТ МОЯ КРАСОТКА. Обработка А. Живцова

В Пензенской области во многих учреждениях культуры прошли мероприятия, посвященные творчеству нашей землячки - знаменитой певицы Лидии Андреевны Руслановой. Так, на её малой родине в историко-культурном центре села Ключи Малосердобинского района состоялся фестиваль Руслановской песни, приуроченный к 115-летию со дня рождения певицы. Ежегодно в областном центре проводится к онкурс исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой «Жемчужинки России», в Пензе в честь знаменитой певицы названа одна из улиц города...

Лидия Андреевна Русланова (при рождении Прасковья Андриановна Ле́йкина-Горшенина родилась 14 (27) октября 1900 г. в, селе Чернавка, Сердобского уезда, Саратовской губернии (ныне территория Пензенской области). Заслуженная артистка РСФСР. Основное место в репертуаре Руслановой занимали русские народные песни. Лидия Русланова была одной из самых популярных певиц в СССР, а её исполнение русских народных песен считают эталонным.

Лидия Русланова обладала красивым и сильным голосом широкого диапазона. Она создала свой стиль исполнения народных песен, которые она собирала всю жизнь. Среди наиболее популярных её песен: «Степь да степь кругом», «Липа вековая», «Я на горку шла», «Златые горы», «Окрасился месяц багрянцем», «Светит месяц», «Валенки» и многие другие. Лидия Русланова исполняла и песни советских композиторов. Одной из первых исполнила «Катюшу...

Детство и юность

Агафья Лейкина, будущая певица Лидия Русланова, родилась в бедной крестьянской староверческой семье. По матери она принадлежала к народности эрзя. Помимо Агафьи в семье было ещё двое детей - Юля и Авдей. Её отец, Андрей Маркелович Лейкин работал грузчиком на пристани.

В то время на селе много пели: на полевых работах, на посиделках и на гуляниях. «В деревне пели от души, свято веря в особую, надземную жизнь и заплачек, и песен радости», - вспоминала впоследствии певица. В её семье хорошо пела бабушка, а брат отца - дядя Яша - был деревенской знаменитостью. «Самородок очень высокой пробы», как впоследствии назвала его Лидия Русланова, Яша пел на деревенских праздниках, посиделках и свадьбах. Он знал много песен. Но более всего слушатели ценили его «импровизации».

Елена Ивановна Миронова и Татьяна Ивановна Нефёдова — тётя и мать Лидии Руслановой

Сразу после начала русско-японской войны отца Агафьи, единственного кормильца в семье, забрали в солдаты.

- Первая настоящая песня, которую я услышала, был плач, - рассказывала Лидия Русланова. - Отца моего в солдаты увозили. Бабушка цеплялась за телегу и голосила. Потом я часто забиралась к ней под бок и просила: «Повопи, баба, по тятеньке!» И она вопила: «На кого ж ты нас, сокол ясный, покинул?» Бабушка не зря убивалась…

Мать Агафьи, Татьяна, осталась одна с тремя детьми, слепой свекровью и больным свёкром. Она вынуждена была устроиться на кирпичный завод в Саратов. Детей приютили родители отца, которые сами жили в бедности. Мать будущей певицы недолго работала на заводе - она надорвалась и заболела. Болея, неподвижно лежала на лавке, а Агафья расхаживала, как по сцене, по русской печи и пела всё, что знала - и деревенские песни, и городские. Все удивлялись: «Вот бесёнок, какая памятливая».

Агафье едва исполнилось шесть лет, когда мать умерла. Отец домой не вернулся. В уведомлении написали, что он пропал без вести. В действительности он был жив, но потерял ногу.

Заботы о семье легли на Агафью и на слепую бабушку. Они ходили по Саратову и окрестным деревням, пели и «христарадничали». Агафья пела, кричала зайцем и лягушкой, а бабка причитала: «Сироты, мамка их померла, а батя их за веру, царя и Отечество кровь проливает, подайте копеечку». Выступления пользовались успехом. Уличную певунью приглашали даже в богатые купеческие дома. Вскоре умерла и бабушка. Агафье было на тот момент семь лет.

Хождение с сумой продолжалось почти год, пока на талантливую девочку не обратила внимание вдова чиновника, погибшего в Русско-японской войне. Пожалев сирот, она решила за свой счёт пристроить детей по приютам. На каждого писала прошение, ходила по инстанциям и добилась того, что все дети были пристроены.

Старшую удалось определить в лучший саратовский приют при Киновийской церкви, где был собственный детский церковный хор. Но поскольку детей крестьянского сословия туда не брали, а имя и фамилия девочки - Агафья Лейкина - выдавало её крестьянское происхождение, появилась фиктивная грамота с новыми именем и фамилией: Лидия Русланова.

В церкви Мариинского детского приюта. 1911 год.

В приюте Лидия поступила в первый класс церковно-приходской школы. Была принята в хор и сразу стала солисткой. Пела на праздниках и похоронах. В приюте проявился не только певческий, но и артистический талант. На рукоделии, которое ей не давалось, подружки выполняли её урок, только бы послушать тут же сочинённые «диковинные истории», по ходу которых кто-нибудь из персонажей обязательно должен был петь.

Регент хора уделял Лиде особое внимание. Вскоре весь Саратов знал её под именем «Сирота», а в храм, где она пела, стекались желающие её послушать. После воскресных праздников она возвращалась в приют, и начинались будни - репетиции, где за каждой неверной нотой следовало наказание. Иосиф Прут, слышавший её пение в 1908 году во время страстной недели, так впоследствии описывал свои впечатления:

- В полной тишине величественного храма, на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание всё нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. И мне показалось, что никто -и я в том числе - не дышал в этой массе народа. А голос звучал всё сильнее, и было в нём что-то мистическое, нечто такое непонятное… И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством, задрожал, услышав шёпот стоявшей рядом монашки: «Ангел! Ангел небесный!..» Голос стал затихать, исчезая, он растворился под куполом храма, растаял так же неожиданно, как и возник.

На паперти храма просил подаяния одноногий солдат с георгиевским крестом - отец Лиди и Руслановой. Оба делали вид, что не знают друг друга, поскольку если бы стало известно, что у Сироты есть кормилец, её могли отчислить из приюта. Андрей Лейкин после возвращения с фронта женился, но детей не забрал - не мог прокормить. В конце следующей зимы он простудился, заболел воспалением лёгких и скончался в больнице для нищих.

После приюта Лидию отдали ученицей на мебельную фабрику. Некоторое время она жила у дяди, работала на разных фабриках. Песня помогала Руслановой: «за песни мне все помогали». Её голос услышал преподаватель Саратовской консерватории Михаил Медведев. Он взял Лидию Русланову в консерваторию и прочил ей оперную карьеру. Некоторые студентки закрывали от Руслановой носы: «От тебя политурой пахнет», а Лидия им отвечала: «Вот я вам сейчас запою, и запахнет полем, цветами».

Саратов. Алексеевская консерватория до начала перестройки здания в 1902-12 гг..

Там певица училась на протяжении двух лет, но в итоге решила, что будет исполнять народные песни: «Поняла, что академической певицей мне не быть. Моя вся сила была в непосредственности, в естественном чувстве, в единстве с тем миром, где родилась песня».

В 1916 году Лидия Русланова отправилась на фронт в качестве сестры милосердия и до октября 1917 года служила при санитарном поезде.

Русланова в годы революций и гражданской войны

В 1917 году Лидия Русланова вышла замуж за интенданта Виталия Степанова лет тридцати пяти, «из благородных». В мае 1917 г. у неё родился сын. В том же году на сцене Саратовского оперного театра состоялся первый официальный концерт Лидии Руслановой.

Лидия Русланова

После Октябрьской революции Лидия Русланова ездила с гастролями по всей стране, жила в Проскурове, Бердичеве, Могилёве, Киеве и других городах. Семейная жизнь длилась недолго: в 1918 году муж бросил её и уехал, забрав с собой сына. Русланова тяжело переживала потерю сына. Все её попытки не только отыскать, но хотя бы узнать что-либо о его судьбе, были безуспешны.

В течение всего периода гражданской войны Русланова выступала перед бойцами регулярной Красной Армии. Иосиф Прут отмечает, что за время гражданской войны Лидия Русланова успела дать бесчисленное количество сольных концертов. В 1919 году в Виннице Русланова вышла замуж за сотрудника ВЧК Наума Наумина.

На сцену Лидия Русланова выходила в крестьянской одежде - нарядной панёве, душегрейке и в лаптях, волосы скрывал платок. Концерты обычно завершались «Саратовскими страданиями», после чего Русланова величественно кланялась земным поклоном и степенно уходила. Её называли в то время «Саратовской птицей». В эти годы Лидия Русланова занималась самообразованием, много читала, начала собирать свою библиотеку.

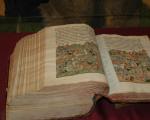

- Шла гражданская война, когда мы с мужем стали собирать библиотеку. Торговля книгами велась в те годы не совсем обычно. Букинисты, студенты, архитекторы, врачи - люди самых различных профессий выносили на Моховую улицу в Москве книги. Здесь можно было встретить библиографические редкости и лубочные издания, классиков русской и мировой литературы, альбомы с видами и фотографии всех 499 членов Государственной думы в роскошной папке, с биографиями. Случайно мне тогда удалось приобрести журнал «Современник», издававшийся Пушкиным, с автографом поэта, а также прижизненное издание «Путешествия из Петербурга в Москву» Александра Радищева.

Русланова в молодости

В 1921 году Лидия переехала в Москву на профессиональную артистическую работу. В том же году в Ростове состоялся её дебют в качестве профессиональной артистки эстрадного театра «Скоморохи».

В 1923 году в Ростове-на-Дону Русланова дебютировала в качестве эстрадной певицы. Первый концерт прошёл с огромным успехом. Русланова была замечена на профессиональной эстрадной сцене и уже в следующем 1924 году приглашена солисткой в Центральный дом Красной Армии.

В 20-е годы окончательно сформировался её стиль в исполнении, поведении на сцене, подборе концертных костюмов. В театрально-сценической коллекции, которую она собирала на протяжении всей жизни, было множество ярко вышитых сарафанов, нарядных панёв, плисовых душегреек, цветастых платков и шалей. Несколько раз Лидия Русланова выступила в костюме боярыни, но поняв, что такая одежда не гармонирует с манерой исполнения песен, вернулась к крестьянским костюмам. В дальнейшем певица всегда выбирала наряд, наиболее соответствующий репертуару и вкусам аудитории: перед учителями надевала строгое русское платье без украшений, а собираясь в деревню, выбирала самый яркий наряд.

На репетиции перед гастролями

В этот период у Лидии Руслановой завязались знакомства и дружба со многими музыкантами, писателями, артистами. Они, в свою очередь, отмечали и актёрский дар певицы. Сама Лидия Русланова про это говорила: «Я так решила - как почувствую, что голос не звучит, на сказы перейду. Буду донские сказы сказывать, былины русские про Бову-королевича, про Илью Муромца, Микулу Селяниновича, Василису Прекрасную и Ивана Царевича… Я их много знаю, ещё от бабки своей».

В 20-е-30-е годы прошлого века грампластинки становятся доступными для массового слушателя. Пластинки с записями Руслановой выходили огромными тиражами. Её голос звучал по радио, которое также стремительно завоёвывало себе аудиторию. Особой популярностью пользовалась Русланова у военных. В числе почитателей таланта был Фёдор Шаляпин. Так в письме к Александру Менделевичу он писал:

«Вчера вечером слушал радио. Поймал Москву. Пела русская баба. Пела по-нашему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Песня окончилась, я только тогда заметил, что реву белугой. И вдруг рванула озорная саратовская гармошка, и понеслись саратовские припевки. Всё детство передо мной встало. Объявили, что исполняла Лидия Русланова. Кто она? Крестьянка, наверное. Талантливая. Уж очень правдиво пела. Если знаешь её, передай от меня большое русское спасибо».

В 1929 году Лидия Русланова развелась с Наумом Науминым и вышла замуж за известного конферансье Михаила Гаркави (фото выше). Наумин же был репрессирован и умер в 1938 году. Гаркави был внешне некрасивым и весьма тучным. Вместе с тем он был остроумным, жизнерадостным, эрудированным человеком и пользовался уважением среди артистов. Михаил Гаркави увлекался коллекционированием. Его примеру последовала и Лидия Русланова. Зарабатывала она по тем временам значительные средства.

C 1933 года Лидия Русланова работала артисткой музыкально-эстрадного управления Государственного объединения музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий. В 1930-е годы Лидия Русланова ездила с гастролями во всему Советскому Союзу: несколько раз побывала на Дальнем Востоке, на крайнем Севере, в Сибири, Закавказье, на Урале, в Белоруссии, пела перед строителями первых пятилеток, колхозниками… Её голос обладал большой силой и выносливостью, позволяя ей участвовать в четырёх-пяти концертах за один вечер.

В конце 30-х Лидия Русланова была самой высокооплачиваемой артисткой СССР, её голос звучал по радио и из граммофонов, концерты неизменно проходили с аншлагами. Заработанные деньги она тратила на коллекционирование картин русских художников, икон, старинной мебели, украшений, фарфора, любила красиво и дорого наряжаться.

Советско-финская война

В 1939 году началась Советско-финская война. Зимой 1940 года Лидия Русланова в составе концертной бригады выехала на фронт. Стояли тридцатиградусные морозы. Работать приходилось в тяжелейших условиях. Ездили на дрезине, на автобусе, на самолёте, на санях, а иногда на лыжах. Фанерные домики не прогревались походными печурками, поэтому не только выступать, но и отдыхать приходилось в ватниках. Спали артисты, не раздеваясь, головой к мёрзлой стенке, ногами к печке. Многие артисты не выдерживали. Но не Русланова. Она принимала стрептоцид, чтобы не потерять голос от простуды, и не пропустила ни одного концерта. За 28 дней концертная бригада дала более ста концертов. Чтобы поддержать дух приунывших коллег-артистов, Михаил Гаркави и Илья Набатов придумали игру, названную «ночлежный дом». Каждому артисту придумывалось прозвище, которое постоянно «обыгрывалось». Сама Русланова откликалась на имя «Лидочка-Стрептоцид». Веё репертуаре в те годы были не только русские народные песни, но и сочинения советских композиторов... Например, песня «И кто его знает», вышедшая в свет в 1938 году...

Лидия Русланова. «И кто его знает»

Из фильма-концерта «Киноконцерт». 1941 г. Музыка В. Захарова, слова М. Исаковского

Великая Отечественная война

С первых дней Великой Отечественной войны Лидия Русланова выезжает на фронт в составе одной из лучших концертных бригад, куда также входили Владимир Хенкин, Михаил Гаркави, Игнатий Гедройц, и другие артисты. Руководил бригадой театральный деятель и директор Центрального дома работников искусств Борис Филиппов.

Лидия Русланова на фронтовом концерте. 1941 г.

Боевое крещение приняла под Ельней. Только закончила одну из песен, как над головами появились «юнкерсы» в сопровождении «мессершмитов». Посыпались бомбы, затрещали пулемёты, задрожала земля от взрывов… Русланова потом вспоминала:

- Смотрю, никто и ухом не ведёт, слушают, как в Колонном зале. Думаю, и мне не пристало отсиживаться в траншее, да и концерт прерывать негоже… В общем, налёт фашистов выдержала, программу довела до конца.

Певица Тамара Ткаченко, работавшая в той концертной бригаде, вспоминала, что за семнадцать дней дали пятьдесят один концерт. Несмотря на близость фронта, артисты не отказались ни от одного выступления. Концерты проходили с успехом, артистов тепло принимали.

В начале войны в репертуаре Руслановой появилась песня «Валенки», ставшая затем её «визитной карточкой». Лидия Русланова давала концерты для солдат в течение всей войны. Выступать нередко приходилось в сложных условиях - под открытым небом в окопах, землянках, госпиталях.

Владимир Крюков и Лидия Русланова

В апреле 1942 года в Спас-Нуделе, под Волоколамском, где Лидия Русланова выступала с концертами во 2-м гвардейском кавалерийском корпусе, она познакомилась с генерал-майором Владимиром Крюковым, соратником Георгия Жукова. Крюков был вдовцом: его жена умерла в 1940 году, оставив мужу пятилетнюю дочь. Несколько раз Русланова по приглашению генерала приезжала в корпус. В июле Лидия Русланова развелась с Гаркави и вышла замуж за Крюкова. По поводу развода она говорила:

- Ну что делать: генерала люблю, люблю всей душой, и Мишку жалко…

Владимир Викторович, как вспоминала позднее Лидия Русланова, покорил её тем, что нашёл на складе старинные дамские туфли на французском каблуке и преподнёс ей: «Он этим своим вниманием меня и взял. А туфли что? Тьфу! Я такие домработнице не отдала бы». Сразу после свадьбы с Крюковым ездила в Ташкент, забрала дочь Крюкова - Маргариту, устроила в Москве, а после воспитывала как свою.

Лидия Андреевна с дочерью В.В. Крюкова Маргаритой

28 июня 1942 года Лидии Руслановой присвоили звание Заслуженной артистки РСФСР.

«Катюша»

На свои собственные средства, заработанные во время предвоенных гастролей, как свидетельствует Маргарита Крюкова, Лидия Русланова приобрела две батареи «катюш», которые были отправлены на Первый Белорусский фронт в корпус, которым командовал её муж.

Весной 1945 года Лидия Русланова вместе с наступающей армией прибыла в ещё не освобождённый от гитлеровских войск Берлин. Один офицер, увидев её на улице, закричал: «Куда идёшь?! Ложись: убьют!» А Русланова посмотрела на него и ответила: «Да где это видано, чтобы Русская песня врагу кланялась!».

Лидия Русланова у стен Рейхстага. 1945 г.

Первое выступление русских артистов в Берлине состоялось 2 мая 1945 года, у стен рейхстага. Русланова выступала вместе с казачьим ансамблем песни и пляски Михаила Туганова. Больше всего солдаты просили исполнить знаменитые «Валенки», и певица объявила: «А сейчас «Валенки», не подшиты, стареньки, которые до самого Берлина дошагали!». Один из его участников, Борис Уваров, вспоминал:

- Сначала запел наш казачий хор, потом Русланова… Ком в горле встал, слёз не сдержать. Но не только со мной такое. Герои, орлы фронтовые, на груди тесно от наград, плакали не стыдясь. И заказывали, заказывали свои песни - кто сибирские, кто про Волгу-матушку…

Концерт продолжался до поздней ночи. Георгий Жуков снял со своей груди орден и вручил Руслановой. После концерта Русланова углём поставила свою подпись на колонне рейхстага рядом с фамилиями солдат. В Берлине состоялось несколько концертов Лидии Руслановой - у рейхстага и у Бранденбургских ворот.

Великая Отечественная война стала вершиной популярности Лидии Руслановой. Всего на фронтах Великой Отечественной войны она дала более 1 120 концертов.

24 августа 1945 года Георгий Жуков подписал приказ № 109/н: «За успешное выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное мужество, за активную личную помощь в деле вооружения Красной Армии новейшими техническими средствами наградить орденом Отечественной войны I степени Русланову Лидию Андреевну».

(Продолжение следует)

Публикации раздела Музыка

Лидия Русланова. Царица русской народной песни

О т сиротского детства до неволи и всенародной славы. На долю исполнительницы народных песен Лидии Андреевны Руслановой выпали тяжелые испытания. Рано осталась без родителей, в составе фронтовых бригад дошла до рейхстага, пережила репрессии, но через всю жизнь пронесла светлую улыбку и любовь к народной песне.

«Сколько помню себя, всегда возле меня - песня»

Песнями была окружена с детства. «В деревне пели от души, свято веря в особую, надземную жизнь - и «заплачек», и песен радости» . Пели в селе Чернавка Саратовской губернии и на работе, и на гулянье. Но особенно поразили маленькую девочку причитания бабушки, когда отец отправлялся на Русско-японскую войну. С тех пор нет-нет да и просила она: «Поплачь, баба, по тятеньке» .

Отец с войны домой не вернулся, а вскоре заболела от тяжелого труда и мать. Чтобы приободрить маму, дочка пела ей, представляя, что печка - это сцена. Но трое детей все же остались сиротами, и тогда песня помогала зарабатывать на хлеб. В восемь лет Лидия Русланова попала в приют. Появилась уникальная возможность учиться и петь в церковном хоре - сразу солисткой. Народ съезжался со всего города - слушать, как сирота поет.

«В полной тишине величественного храма, на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты… И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством, задрожал, услышав шепот стоявшей рядом монашки: «Ангел! Ангел небесный!»

Драматург и сценарист Иосиф Прут, 1908 год

Песни военных лет

Пела Лидия Русланова и на мебельной фабрике, где оказалась после приюта. Репертуар обогатился городскими романсами. Почти сразу после первого публичного выступления перед саратовскими депутатами, 16-летняя Лида отправилась на фронт - работала медсестрой на санитарном поезде и выступала перед ранеными. В Гражданскую войну пела для бойцов Красной армии. Именно в те годы певица выбрала для сценического образа крестьянский костюм - повязывала платок, обувала лапти, накидывала душегрейку. Зрители с любовью называли ее «Саратовская птица».

Покорение столицы Русланова начала с выступления в театре «Скоморохи». Начиная с 20-х годов артистка объехала Урал, Сибирь и Дальний Восток. Заслужив всенародную славу, в Советско-финскую войну она вновь отправилась на фронт. Давала десятки концертов в месяц, пела в походных условиях. Сценой становился то танк, то сани, то дрезина, то кузов грузовика. Оберегая здоровье и принимая профилактически лекарства в тридцатиградусный мороз, получила прозвище «Лидочка-стрептоцид».

Лидия Русланова с мужем Владимиром Крюковым. Фотография: maxpark.com

Фронтовая бригада московских артистов на Южном фронте. Выступление Лидии Руслановой. Фотография: hrono.ru

Лидия Русланова и Владимир Крюков. Май 1945 года. Фотография: portal-kultura.ru

Боевое крещение Великой Отечественной войны певица принимала под Ельней, пела под обстрелом с воздуха. «Смотрю, никто и ухом не ведет, слушают, как в Колонном зале. Думаю, и мне не пристало отсиживаться в траншее» . Русланова не только поднимала боевой дух - заработанные до войны деньги певица отдала на производство двух «катюш», которые бойцы окрестили «лидушами».

За одно из выступлений Лидия Андреевна была удостоена ордена Красной Звезды. Пела по походной радиостанции, а громкоговоритель транслировал звук на всю округу. Немцы, прислушиваясь, прекратили огонь, а наши войска перестроились для наступления. Бывали в жизни Лидии Руслановой и необычные концерты - для одного слушателя, раненого бойца, который не мог передвигаться. Певица пела прямо в палате.

Самый знаменитый концерт Лидии Руслановой… 1120-й был у стен рейхстага. Лучшей афишей для «гвардии народной артистки», как ее называли в те героические годы, стала роспись углем на колонне, рядом с именами других солдат. 2 мая 1945 года певица выступала с казачьим ансамблем. Пели до глубокой ночи. Солдаты просили петь свои любимые песни, чаще других - «Валенки».

«Изведешься, пока постигнешь душу песни»

С улыбкой, нараспев, с первой музыкальной фразы песня «Валенки» стала одной из любимых в репертуаре Лидии Руслановой. Некогда цыганская песня трижды выходила на грампластинках, прежде чем получила совершенно новое звучание. Прижилась сама собой. Как рассказывала сама певица, на одном из солдат увидела как раз такие валенки - «не зашиты, стареньки». Русланова пела «Валенки» на передовой, на каждом из тысячи фронтовых концертов. Еще и на бис.

На войне Лидия Андреевна встретила своего четвертого мужа, генерала-кавалериста Владимира Крюкова. В 1948 году он был арестован по делу о «заговоре военных». На гастролях в Казани была задержана и сама певица за «антисоветскую пропаганду». Сняли с производства и запретили в открытых концертах и радиопередачах все записи Лидии Руслановой. Певицу приговорили к десяти годам исправительно-трудовых лагерей и отправили в Иркутскую область. Там, на сцене лагерной столовой, она пела для заключенных. В 1953 году Лидию Русланову и ее мужа освободили. Первый же концерт из Зала Чайковского транслировали по радио на всю страну.«Кому фокстрот, а кому русская песня» , - ответила Русланова.

После одного из концертов на «Россельмаше», когда рабочие не отпускали певицу со сцены, а обеденный перерыв давно закончился, - обещали отработать. И отработали - перевыполнили план на 123 процента. Русланова пронесла любовь к русской песне через всю жизнь. Собирала народные сибирские, среднерусские и казачьи песни. Ее памяти посвящены многочисленные песенные конкурсы от Саратова до Козельска.

Перед иностранными гостями певица выступала только в крестьянской одежде, за что ее называли «царицей русской народной песни». Да и в быту Лидия Андреевна любила русский стиль - от мебели до посуды и картин. Певица говорила, что Европу уважает, но свою страну любит до боли.