Как пролегал путь из варяг в греки. Путь из варяг в греки и «из греков в варяги

Знаменитый Волховско-Днепровский путь «из варяг в греки» занимает исключительное место в средневековой истории Восточной Европы. Ведь помимо чисто экономического значения ему приписывают и выдающуюся государственно-образующую роль - того географического «стержня», на который были «нанизаны» древнерусские земли. Однако последние исследования убеждают в том, что перед нами типичный для Средневековья историко-географический фантом.

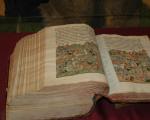

Путь «из варяг в греки» появляется в «Повести временных лет» на первых же страницах, во вставном сказании о хождении апостола Андрея на Русь: «И бе путь из варяг в греки и из грек до Днепру и верх Днепра волок до Ловати, и по Ловати внити в Илмерь озеро великое; из него же озера потечет Волхов и втечет в озеро великое Нево; и того озера внидет устье в море Варяжское; и по тому морю внити даже и до Рима…». После вставки об «Оковском лесе» летописец продолжает: «А Днепр втечет в Понтеское [Черное] море треми жерелы [устьями], иже море слывет Руское, по нему же учил апостол Андрей, брат Петров…». И далее оказывается, что Первозванный апостол и был первым, кто проделал весь этот путь (в обратном направлении - «из грек в варяги»).

Можем ли мы поставить под сомнение это известие «Повести временных лет»? Не только можем, но и должны. Дело в том, что ни в каком другом средневековом источнике этот путь не описан. И более того, хождение по нему апостола Андрея - сомнительное во всех смыслах, о чем речь еще впереди - на сегодняшний день является единственным подтверждением его существования. Это может показаться невероятным, но, тем не менее, дело обстоит именно так.

Прежде всего, о пути «из варяг в греки» молчат скандинавские источники, что признают даже те ученые, которые не сомневаются в реальности Волховско-Днепровского маршрута (См.: Брим В.А. Путь из варяг в греки // ИАН СССР, VII серия. Отделение общественных наук. Л. 1931. С. 219, 222, 230; Джаксон Т.Н., Калинина Т.М., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. «Русская река»: Речные пути Восточной Европы в античной и средневековой географии. М., 2007. С. 285 ). Ничего не знают о нем и арабские географы и историки, сообщающие только о некоей Русской или Славянской реке, чьи истоки граничат с Морем мрака и страной Йаджуджа и Маджуджа (Гога и Магога), то есть с Балтийским морем и Северным Уралом. Но на роль этой реки может претендовать отнюдь не Днепр, а Дон или Волга, так что в арабских известиях мы видим смутные очертания Балтийско-Волжского пути.

Император Константин Багрянородный, человек, безусловно, сведущий в русско-византийской торговле, описывая плавание русов по Днепру к Черному морю, заметил, что русские ладьи рубятся и спускаются на воду в верховьях Днепра и по его притокам. И это были всего лишь заготовки для судов, которые оснащались в Киеве, где, собственно, и снаряжался торговый караван в Константинополь. Ни о каких торговцах с Балтики, плавающих по Днепру, в Византии не ведали.

Из западноевропейских историков имеется лишь показание Адама Бременского (повторенное затем Гельмольдом) о том, что «из шлезвигской гавани обыкновенно отправляются корабли в Склаванию [славянское Поморье], Сведию [Швецию], Семланд [Земландский полуостров] и до самой Греции». Чтобы понять, как попали в этот отрывок греки, необходимо помнить, что немецкие хронисты XI-XII вв. вообще имели довольно смутные представления о Восточной Европе. Судя по географическому описанию того же Адама, ему казалось, что Балтийское море «наподобие пояса (название Балтийского моря производилось от лат. balteus - «пояс» - С.Ц. ) простирается по областям Скифии до самой Греции», соединяясь с Мраморным морем - Геллеспонтом. Таким образом, Киев оказывался «достойным соперником державного Константинополя, славнейшим украшением Греции».

По-видимому, источником формирования подобных географических представлений явилось энциклопедическое сочинение римского ученого-компилятора V в. Марциана Капеллы «О свадьбе Филологии и Меркурия», в котором можно прочитать, что «Меотийские болота» (Азовское море) являются «заливом Северного океана». Адам Бременский, по его собственному признанию, стремился в своих географических описаниях опереться на авторитет античной традиции, но не нашел упоминаний о Балтийском море ни у кого, кроме Марциана (Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 1999. С. 276 ).

Итак, «Греция» Адама Бременского начинается сразу за Восточной Прибалтикой. Что же касается самого пути «в греки», то Адам, как мы видим, был убежден в существовании не речного, а морского маршрута из Балтики в Константинополь - в обход Новгородской земли и прямиком в Азовское море. Поэтому связать его известие с Волховско-Днепровским путем невозможно.

Сохранилось описание средневекового пути из Риги в Смоленск (договор 1229 г.). Согласно этому документу, после доставки товаров по Западной Двине, товары перегружались на телеги и сухим путем отправлялись в Смоленск. Здесь даже Западно-Двинский и Днепровский бассейны оказываются полностью замкнутыми водными системами.

По сообщению «Повести временных лет», Владимир, готовясь в 1014 г. совершить поход на Новгород, чтобы привести к покорности своего сына Ярослава, прекратившего платить «урок» Киеву, наказал своим людям: «Требите путь и мостите мост». Если даже прав Данилевский, полагая, что в данном случае «автор летописи устами Владимира косвенно процитировал пророка Исайю: «И сказал: поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути» (Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). Курс лекций. М., 1999. С. 121 ), - то все равно, пусть и чужими словами, летописец отразил реальное обстоятельство: чтобы попасть в начале XI в. из Киева в Новгород, требовались специальные инженерные мероприятия. Вообще, ни о каких плаваниях из Новгорода в Киев и Черное море летопись ни сообщает.

Топография кладов куфических монет с находками граффити

Не в силах подтвердить реальность Волховско-Днепровского пути и археология. В.Я. Петрухин формулирует ее выводы следующим образом: «По данным археологии, в IX веке основным международным торговым маршрутом Восточной Европы был путь к Черному морю по Дону, а не Днепру. С рубежа VIII и IX веков и до XI в. по этому пути из стран Арабского халифата в Восточную Европу, Скандинавию и страны Балтики почти непрерывным потоком движутся тысячи серебряных монет - дирхемов. Они оседают в кладах на тех поселениях, где велась торговля и жили купцы. Такие клады IX века известны на Оке, в верховьях Волги… по Волхову вплоть до Ладоги (у Нестора - «озеро Нево»), но их нет на Днепре» (Петрухин В.Я. Скандинавия и Русь на путях мировой цивилизации // Путь из варяг в греки и из грек в варяги. Каталог выставки. Май 1996. М., 1996. С. 9

).

Пути поступления серебра в Бирку:

1 - западного; 2 - восточного; 3 - места чеканки восточных монет, найденных в Швеции (по X. Арбману); 4 - прочие города и торговые центры; 5 - исходный ареал западного серебра; 6 - исходный ареал восточного серебра; 7 - ареалы восточноевропейских аналогий вещам, найденным в Бирке

Византийский археологический материал также не подтверждает существования Волховско-Днепровского пути. Самые ранние византийские сосуды в культурных наслоениях Новгорода относятся к X в. (при том, что подобные им изделия не найдены ни в Киеве, ни в других крупных городах Руси), а византийские монеты IX-X вв. - редкость даже на берегах Днепра. В то же время только в Прикамье (на Балтийско-Волжском торговом пути) археологами найдено около 300 византийских монет. Само месторасположение древних новгородских поселений не ориентировано на связи с Днепром. За Руссой к югу (на Днепр) нет крупных поселений, зато к юго-востоку (Балтийско-Волжский торговый путь) выросли Новый Торг и Волок Ламский.

Карта кладов арабских и других монет IX-XI вв. в Северо-Западной Руси (Носов, 1976):

1 - Старая Ладога; 2 - Княжчино; 3 - Вылеги; 4 - Демянск; 5 - Набатово; 6 - Семёнов Городок; 7 - Загородье; 8 - Углич; 9 - Угодичи; 10 - Сарское городище; 11 - Старая Ладога; 12 - Новгород (Кириллов монастырь); 13 - Потерпилицы; 14 - Шумилово; 15 - Кузнецкое; 16 - Лучесы; 17 - Витебская губерния; 18 - оз. Зеликовье; 19 - Панкино; 20, 21 - Тимерёво; 22 - Москва; 23 - С.-Петербург; 24 - Старая Ладога; 25 - Петрозаводск; 26 - Новая мельница; 27–29 - Новгород; 30 - Любыни; 31 - Подборовка; 32 - оз. Шлино; 33 - Иловец; 34 - Пальцево; 35 - Торопецкий уезд, р. Кунья; 36 - Великолукский уезд; 37 - Великие Луки; 38 - Витебск; 39 - Ржев; 40 - Владимир. Условные обозначения: I - конец VIII в. - 833 г.; II - 833–900 гг.; III - 900 - 970 гг.

Неизменным провалом заканчивались попытки современных энтузиастов преодолеть маршрут из Ловати к Днепру - большую часть пути от водоема к водоему их ялы и шлюпки транспортировали армейские вездеходы (Никитин А.Л. Основания русской истории. М., 2000. С. 129. Исследователь ссылается на показания участника экспедиции 1985 г. А. М. Микляева

). А ведь уровень воды в этих гидросистемах в IX-X вв. был ниже на 5 метров!

Экспедиция «Айфур» (1994). Волок. «Опыт, полученный в этой экспедиции, показывает, что для северной части древнего пути из варяг в греки подходили только очень легкие суда».

То есть не торговые ладьи. Вуаля!

Предполагавшиеся разными авторами варианты путей через водораздел

Ловать - Западная Двина - Днепр:

1. Через оз. Жаденье (Охват) - оз. Лучанское; 2. Через оз. Выдбино - р. Полу; 3. Через оз. Челно - оз. Сережу; 4. Через оз. Двинье - р. Кунью; 5. Через оз. Усвятское - р. Кунью; 6. Через оз. Усвятское - оз. Узмень; 7. Через оз. Езерище - оз. Еменец. Кроме того, предполагались пути: 8. Через р. Ущу - р. Удрайку; 9. Через р. Ущу - р. Насву

Наконец, путь на Балтику через Новгород и Ладогу просто лишен смысла, поскольку, повернув от верховьев Днепра к Западной Двине, путешественник сокращает маршрут в 5 раз. Ю. Звягин, автор единственного на сей день комплексного исследования пути «из варяг в греки», подытоживает свои наблюдения следующими словами: «Собранные данные говорят о том, что в VIII-IX вв. нахоженного пути между Киевской и Новгородской Русью не было. Климат в это время был более сухим, реки - мельче и потому непроходимые» (Звягин Ю. Великий путь из варяг в греки. Тысячелетняя загадка истории. М., 2009. С. 236

).

Положение начало меняться в Х в., когда из-за наступившего потепления и увлажнения речные системы Северо-Восточной Руси стали более многоводными. Однако и тогда путь по Днепру имел преимущественно внутреннее, а не транзитное значение. Международная же торговля осуществлялась из двух центров: Киева и Новгорода, постоянное сообщение между которыми (и не обязательно водное) наладилось не раньше XII в. (Бернштейн-Коган С.В. Путь из варяг в греки // Вопросы географии. 1950. № 20 ). В указателе путей из Новгорода XVII в. наличествует только сухопутный путь вдоль Ловати до Холма и до Великих Лук (см.: Голубцов И.А. Пути сообщения в бывших землях Новгорода Великого в XVI-XVII веках и отражение их на русской карте середины XVII века // Вопросы географии. 1950. № 20 ).

И тем не менее путь «из варяг в греки» существовал, хотя официально никогда так не назывался. И пролегал он не по Волхову, Ловати и Днепру, а по речным долинам Рейна и Эльбы с дальнейшим выходом к верховьям Дуная, откуда путешественнику предоставлялось на выбор два направления: одно - к Верхней Адриатике с последующим плаванием вокруг Греции, другое - вниз по Дунаю. По этому пути с XVI в. до н.э. в Южную Европу попадал балтийский янтарь (и, очевидно, именно по нему были привезены в Новгород упомянутые византийские сосуды).

Янтарный путь в древности по М. Гимбутас

И конечно, никому не приходило в голову менять наезженный веками маршрут по давно обжитым местностям на ненадежный, полный превратностей путь, терявшийся в дремучих чащобах вдоль волховско-днепровских берегов и выходивший на свет божий только южнее Киева, но лишь для того, чтобы отдать путешественника в руки степных хищников: участок пути от Киева до устья Днепра Константин Багрянородный называет «мучительным, страшным, невыносимым и тяжким» - отличная рекомендация для торговцев и путешественников! Именно «рейнско-дунайским» путем, через Германию, в 1098 г. проехал в Константинополь король Эрик Эйегода в «Кнутлингасаге».

Понятно, что все это забивает кол в сердце «норманнской теории». У торговцев с Балтики не было никакой заинтересованности в Киеве, который они старательно огибали по рейнско-дунайской или по волжско-донской дуге.

Теперь мы можем поближе присмотреться к легенде о хождении апостола Андрея. Получается, что апостол Андрей - единственный известный исторический персонаж, который проделал знаменитый маршрут из конца в конец. Но так ли это? Неужели он и в самом деле предпринял путешествие из Херсонеса в Рим через Новгород-на-Волхове?

Давайте еще раз вернемся к первым страницам «Повести временных лет» и внимательно прочитаем то, что там написано: «И бе путь из варяг в греки и из грек до Днепру и верх Днепра волок до Ловати, и по Ловати внити в Илмерь озеро великое; из него же озера потечет Волхов и втечет в озеро великое Нево; и того озера внидет устье в море Варяжское; и по тому морю внити даже и до Рима… А Днепр втечет в Понтеское [Черное] море треми жерелы [устьями], иже море слывет Руское, по нему же учил апостол Андрей, брат Петров…».

Из приморского малоазийского города Синопа Андрей приходит в крымскую Корсунь (Херсонес Таврический). Здесь, узнав, что рядом находится устье Днепра, он довольно неожиданно «всхоте поити в Рим». Случайно («по приключаю») апостол останавливается на ночлег на берегу Днепра, где позже суждено было возникнуть Киеву. «Заутра встав», он пророчествует своим ученикам о будущем величии Киева, осененного Божией благодатью, поднимается на «горы сия», благословляет их и воздвигает на этом месте крест. Затем он продолжает свой путь до Новгорода, где становится изумленным свидетелем банного самоистязания новгородцев: «…како ся моют и хвощутся… едва вылезуть еле живы; и обольются водою студеною, и тако оживут; и тако творят по вся дни, не мучимые никемже, но сами ся мучают…». Добравшись до Рима, он рассказывает об этом поразившем его обычае, и римляне «слышавше дивляхуся». После этого апостол без всяких приключений возвращается в Синоп.

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями!

22 комментария: «Из варяг в греки» - путь из ниоткуда в никуда

Андрей говорит:

Евгения Озорная говорит:

Валерий говорит:

Елена Иванова говорит:

Николай говорит:

» описал путь таким образом:

Бѣ путь изъ варѧгъ въ греки. и изъ грекъ по днѣпру. и верхъ днѣпра волокъ до ловоти. [и] по ловоти внити в ылмерь ѡзеро великоє . из негоже ѡзера потечеть волховъ и вътечеть в озеро великоє нево. [и] того ѡзера внидеть оустьє в море варѧжьскоє . и по тому морю ити до рима а ѿ рима прити по томуже морю ко цр҃югороду а ѿ цр҃ѧгорода прити в понотъ морѧ в неже втечет днѣпръ рѣка.

Очевидно, что, несмотря на то, что летописец называет этот путь «путём из Варяг в Греки», описан он в обратном направлении, как «путь из Грек в Варяги».

По версии В. Пчёлова, летописец знал о «нормальном» направлении пути, назвав его «путём из Варяг в Греки». Но для летописца более актуальным был путь, по которому шла христианизация Руси, из Византии, с юга на север, и поэтому путь оказался описанным «из Грек» .

В переводе на современные названия, путь от древних торговых центров Скандинавии (Сигтуна , Бирка или Висбю) и южного берега Балтики (Волин /Винета, Йомсбург/, Старигард , Ральсвик на острове Рюген , Щецин) проходил Балтийским морем через Финский залив , затем по реке Неве (здесь были пороги), по штормовому Ладожскому озеру , реке Волхов (ещё одни пороги) через Рюриково городище в озеро Ильмень , а оттуда вверх по реке Ловать с дальнейшим переходом в Днепр .

Как именно путь проходил от Ловати до Днепра (или в обратном направлении), точно неизвестно. Возможно, маршруты были разными. Один из возможных вариантов пути пролегал через Западную Двину : из Ловати волоком через водораздел до озёр Усвятское и Узмень , откуда по реке Усвяче в Западную Двину.

Наиболее удобные переходы из Днепра в Западную Двину были на участке между Смоленском и Оршей , с одной стороны, и Витебском и Суражем , с другой стороны, где расстояние между Днепром и Западной Двиной доходит до 80 км, а притоки этих рек подходят друг к другу на расстояние до 7-15 км, что делало возможным переправлять суда и грузы волоком .

Предполагается, что существовало два главных пути между Днепром и Западной Двиной.

Летом, при низком уровне воды - волоком от озера Купринского через деревню Волоковую в реку Клец или прямо в озеро Касплянское, далее по реке Каспле в Западную Двину.

Существование этого варианта пути подтверждается многочисленными памятниками: укреплённые поселения у начала и конца волока (Лодейницы и Каспля); небольшие укреплённые убежища вдоль трассы (Куприно, Ермаки, Соболи, Волоковая); древние курганы одиночные и групповые на реке Катынке, озере Купринском, реке Удре и озере Каспля. Подтверждают местонахождение волоков и данные топонимики - названия Катынь, Лодейницы, Волоковая.

Второй вариант пути - из Днепра у деревни Комиссарово по реке Березянка до города Рудня , затем волоком через деревню Переволочье в озеро Большое Рутавечь между селом Микулино и деревней Заозерье , далее по реке Рутавечь в Касплю и Западную Двину. На этом пути были также укреплённые пункты: Приволье, Рудня, Микулино, Ковали, Понизовье, Кошевичи, а также большое количество курганов у деревень Заозерье, Ковали , Силуяново и других. Топоним Переволочье также подтверждает наличие здесь волока.

Без сомнения, были и другие варианты перехода из Днепра в Западную Двину, но они не так явно прослеживаются по археологическим данным .

Альтернативная точка зрения

Широтный путь росов с верховьев Днепра «в чёрную Булгарию и Хазарию» на Волгу, описанный в 42 главе византийского трактата X века «Об управлении империей », совпадает с выводами археологов о том, что широтный торговый путь «Западная Двина - Днепр - Ока - Волга» был главной коммуникационной артерией в истории раннего Гнёздова , а «Путь из варяг в греки» стал в Гнёздове основной торговой магистралью только с середины X века .

Перевозимые товары

Значение

Считается, что разведку речных путей к Черному морю и далее к Миклагарду (Константинополю) проводил ещё Ивар Широкие Объятья (VII в.). Скандинавские саги приписывают открытие пути Эйрику Путешественнику , дошедшему до «Луга бессмертия» Одаинсак. Это подтверждается набегами скандинавов на Крым (Сурож) и южное побережье Черного моря (Амастрида) в VIII - начале IX в.; кладами дирхемов, отчеканенных до 832 г. на Правобережье Днепра и в Молдове; связями Ладоги с Великой Моравией через Плеснеск ; находками скандинавского происхождения на Волыни ; наличием в византийской элите выходцев из Скандинавии. Так Ингер-Ингвар, отец Евдокии , жены Василия I стал митрополитом Никеи в в 825 году. Наибольшее значение путь имел в X - 1-й трети XI вв., то есть во времена княжения Святослава Игоревича и Владимира Святославича . Во 2-й половине XI - начале XII вв. усилились торговые связи Руси с Западной Европой, и путь «из варяг в греки» уступил место Припятско-Бужскому, Западно-Двинскому и др.

Вначале этот путь, как и параллельные ему, использовались варягами для грабительских набегов на экономически и культурно более развитые города и страны Европы, а также Византию. Впоследствии этот путь стал важным торговым маршрутом между Скандинавией, Северной Европой, богатой Византией, Востоком.

По мере освоения этого пути варяги расселялись на прилегающие к нему земли и ассимилировались с заселёнными славянскими, балтскими и финно-угорскими племенами. Существовали сильные славянские племенные союзы, которые вели суровую борьбу с германскими племенами. В пору создания племенных союзов у восточных славян прибалтийские славяне уже имели государственные образования с князьями, дружинами, детально разработанной языческой религией, очень близкой к восточнославянскому язычеству. Отсюда и шли постоянные переселения на восток, на берега озера Ильмень.

Рюрик был приглашён на княжение у ильменских словен в городе Старая Ладога , затем перешёл в Великий Новгород , что и способствовало дальнейшему развитию государства-княжества династии Рюриковичей . Сохранились сведения, что приглашённые князья были родственниками прежней местной княжеской династии приильменских словен .

Со временем значение торгового пути падало. Этому способствовали раздробленность Руси, централизация в странах Скандинавии, упадок Византии (когда в 1204 году Четвёртый крестовый поход разрушил Константинополь и центр мировой торговли переместился в Венецианскую республику). Он, наконец, окончательно пришёл в упадок, когда ордынцы захватили Нижнее и Среднее Поднепровье , и положили конец пути «из варяг в греки» .

Торговля и грабёж. Последующие эпохи

Поскольку в эту историческую эпоху у племён, подобных викингам, граница между торговлей (обменом товарами) и грабежом была весьма неустойчива, трудно сказать - когда именно торговля стала превалировать над грабежом и водным пиратством. Даже после образования государства династии Рюриковичей («Киевская Русь») походы на Константинополь за «добычей» не прекратились.

В более позднюю историческую эпоху этот же водный путь и те же плавсредства использовались запорожскими казаками в их грабительских походах на столицу Османской империи Царьград (Стамбул). Для сравнения - аналогичные процессы на водном пути Волга-Каспий - поход казаков во главе со Степаном Разиным в Персию «за зипунами».

Основные плавательные средства

Скандинавы для торгового плавания по Балтийскому морю и впадающим в него рекам использовали суда типа небольших кнорров , а с XII в. - шнеккеры (новгородцы называли их «шнеками»). Достоинством северного пути была возможность пройти шхерами , то есть почти не выходя на открытое морское пространство, от берегов нынешней Швеции до устья Финского залива. Это позволяло использовать относительно небольшие корабли, которые могли подняться по рекам до Новгорода , где часть товаров продавалась, часть покупалась, а все грузы переваливались на более мелкие суда, пригодные для плавания по небольшим русским рекам.

Древние русские суда, использовавшиеся для плавания как по рекам, так и морям, принято называть общим термином ладья (лодья) . Также существовали «корабли» , насады, скедии, бусы и шитики . По сведениям Константина Багрянородного (X век), кривичи и другие племена весной возили в Милиниску (Смоленск) и Чернигогу (Чернигов) большие долблёные ладьи на 30-40 человек - однодеревки , которые затем сплавлялись по Днепру в Киев . Здесь их переоборудовали, загружали и отправляли вниз по реке. По прошествии порогов, на острове Хортица или Березань ладьи оснащались парусами для плавания берегом Чёрного моря. На местах переволок - в районах Торопца и Смоленска , очевидно, существовала инфраструктура, связанная с волоками - бечевники в мелководных верховьях рек, древесный ход с дрогами на самом волоке и обслуживающие их люди и животные; здесь же были и верфи для небольших речных ладей.

Для плавания по Чёрному морю использовались и византийские торговые суда средиземноморского типа. Они не имели специального наименования и назывались просто «наус», то есть корабль .

Проводка кораблей по шхерам, заливам и рекам осуществлялась под руководством людей особой профессии: по-варяжски их называли штурманами , по-славянски - кормчими, кормщиками , а по-гречески - кибернетами.

древний водный торговый путь из Балтийского в Черное м., по которому в 9-12 вв. шла торговля Руси и стран Северной Европы с Византией. Проложен от Балтийского м. по р. Нева, Ладожскому оз., р. Волхов, оз. Ильмень, р. Ловать, волоком до р. Западная Двина, волоком до р. Днепр и далее в Черное м. На этом пути находились крупнейшие города: Новгород Великий, Смоленск, Киев и др.

Отличное определение

Неполное определение ↓

ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»

древнейший торговый путь, соединявший Балтийское и Черное моря, был ответвлением от Великого шелкового пути и связывал Византию с Сев. Европой. Проходил от Балтийского моря по р. Неве, Ладожскому озеру, р. Волхов, оз. Ильмень, р. Ловать, далее волоком под Смоленском в Днепр и далее по Днепру, обходя его пороги волоком, в Черное море. В «Повести временных лет» этим путем прошел с юга на север апостол Андрей Первозванный.

Отличное определение

Неполное определение ↓

ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ

название водного торгового пути Киевской Руси, связавшего Северную Русь с Южной, Прибалтику и Скандинавию с Византией. Термин встречается в "Повести временных лет". Путь возник в к. IX - н. X вв. Наибольшее значение имел в X - 1-й трети XI вв. Южную его часть хорошо знали византийцы. По сведениям Константина Багрянородного (X в.), кривичи и др. подвластные Киеву племена весной свозили в Смоленск, Любеч, Чернигов и др. города большие (на 30-40 чел.) долбленые ладьи - "однодревки", которые затем сплавлялись по Днепру в Киев. Здесь их переоборудовали, загружали и отправляли вниз по Днепру. Пройдя 7 порогов (крупнейший Ненасытецкий обходили волоком), а также скалистое и узкое место "Крарийскую переправу" (где часто устраивали засаду печенеги), купцы останавливались на о. Хортица, затем, оснастив ладьи морскими парусами в днепровском лимане, плыли вдоль западного берега Черного моря до Царьграда. Северная часть пути, по сообщению "Повести временных лет", через волок, соединявший Днепр и Ловать, шла по Ловати, Ильменскому оз., Волхову, Ладожскому оз., Неве в Варяжское (Балтийское) море. Однако, судя по расположению кладов арабских, византийских и западноевропейских монет, главный путь шел от Днепра на р. Усяж-Бук к Лукомлю и Полоцку и от Днепра на р. Касплю к Витебску и далее по Западной Двине в Прибалтику. Отсутствие кладов между Витебском и Великими Луками свидетельствует, что путь из Днепра на Ловать имел в основном внутреннее значение. Путь из "варяг в греки" был связан с другими водными путями Руси: Припятско-Бужским, уходившим в Западную Европу, и Волжским, выводившим в арабский Халифат. С юга по пути возили: из Византии - вино, пряности, ювелирные и стеклянные изделия, дорогие ткани, иконы, книги, из Киева - хлеб, различные ремесленные и художественные изделия, серебро в монетах и т.д.; с Волыни - шиферные пряслица и др. С севера по пути возили: из Скандинавии - некоторые виды оружия и художественного ремесла, из Северной Руси - лес, мех, мед, воск, из Прибалтийских стран - янтарь. Во 2-й пол. XI-XII вв. усилились связи с Западной Европой и путь из "варяг в греки" уступил место Припятско-Бужскому, Западно-Двинскому и др.

Отличное определение

Неполное определение ↓

ПУТЬ ИЗ "ВАРЯГ В ГРЕКИ"

назв. водного торг. пути Киевской Руси, связавшего Сев. Русь с Южной, Прибалтику и Скандинавию с Византией. Термин встречается в "Повести временных лет". Путь возник в кон. 9 - нач. 10 вв. Наибольшее значение имел в 10 - 1-й трети 11 вв. Юж. его часть хорошо знали византийцы. По сведениям Константина Багрянородного (10 в.), кривичи и др. подвластные Киеву племена весной свозили в Смоленск, Любеч, Чернигов и др. города большие (на 30-40 чел.) долбленые ладьи - "однодревки", к-рые затем сплавлялись по Днепру в Киев. Здесь их переоборудовали, загружали и отправляли вниз по Днепру. Пройдя 7 порогов (крупнейший Ненасытецкий обходили волоком), а также скалистое и узкое место "Крарийскую переправу" (где часто устраивали засаду печенеги), купцы останавливались на о. Хортица, затем, оснастив ладьи морскими парусами в днепровском лимане, плыли вдоль зап. берега Черного м. до Царьграда. Сев. часть пути, по сообщению "Повести временных лет", через волок, соединявший Днепр и Ловать, шла по Ловати, Ильменскому оз., Волхову, Ладожскому оз., Неве в Варяжское (Балт.) м. Однако, судя по расположению кладов араб., визант. и зап.-европ. монет, гл. путь шел от Днепра на р. Усяж-Бук к Лукомлю и Полоцку и от Днепра на р. Касплю к Витебску и далее по Зап. Двине в Прибалтику. Отсутствие кладов между Витебском и Вел. Луками свидетельствует, что путь из Днепра на Ловать имел в основном внутр. значение. П. из "в. в г." был связан с др. водными путями Руси: Припятско-Бужским, уходившим в Зап. Европу, и Волжским, выводившим в араб. Халифат. С Ю. по пути возили: из Византии - вино, пряности, ювелирные и стеклянные изделия, дорогие ткани, иконы, книги, из Киева - хлеб, различные ремесл. и художеств. изделия, серебро в монетах и т. д.; с Волыни - шиферные пряслица и др. С С. по пути возили: из Скандинавии - нек-рые виды оружия и художеств. ремесла, из Сев. Руси - лес, мех, мед, воск, из Прибалт. стран - янтарь. Во 2-й пол. 11-12 вв. усилились связи с Зап. Европой и П. из "в. в г." уступил место Припятско-Бужскому, Зап.-Двинскому и др. Лит.: Брим В. A., Путь из Варяг в Греки, "ИАН СССР. Серия 7. Отделение обществ. наук", 1931, No 2; Бернштейн-Коган С. В., Путь из Варяг в Греки, "ВГ", сб. 20, М., 1950; Алексеев Л. В., Полоцкая земля (Очерки истории Сев. Белоруссии). IX-XIII вв., М., 1966. Л. В. Алексеев. Москва.

Выражение «из варяг в греки» сегодня на слуху у многих. Понятно, что историки и археологи вкладывают в него свой смысл, более конкретный. Обычные люди подчас и не задумываются, куда и по какой дороге отправится тот, кто выберет знаменитый древний путь.

Одними из точек отправления этого водного (речного и морского) пути являются Северная Европа и Скандинавия - именно здесь было место обитания варягов. Точки прибытия - Византия и Балканский полуостров. А вот вся Восточная Европа и Древняя Русь - это и есть дорога между этими точками.

Конечно, четко обозначенного пути как такового не было, было направление, связанное с судоходными реками, и если соблюдать отдельные сложившиеся правила, то можно без особых сложностей повторить это увлекательное путешествие.

В замечательном творении Нестора-летописца это выражение звучит немного по-другому, а именно: «путь из варяг в греки и из грек по…» То есть подразумевалось, что движение было двусторонним и с не меньшим успехом можно было вернуться назад, на север.

Уже в XIX веке первые раскопки на южном берегу Ладожского озера, в низовьях Волхова, в Гнёздове (близ Смоленска), в Киеве и Чернигове позволили найти византийские монеты, дорогую посуду, скандинавские украшения и многое другое. К началу ХХ столетия накопилось столько исторического материала, что сомнений в правдивости древнерусской версии о легендарном пути не оставалось.

Основной маршрутной картой остается описание путешествия легендарного апостола Андрея, который побывал у северных народов. И у него дорога проходит по Днепру, в верховьях Днепра - волок до Ловати, а по Ловати можно войти в Ильмень, из него вытекает Волхов и впадает в озеро Нево, а здесь рукой подать до моря Варяжского. Варяжское - это всем известное Балтийское море.

Кроме того, есть еще и другая система рек, которая соединяет Балтийское море с Каспийским. Из Ильменского бассейна можно попасть на Верхнюю Волгу, а оттуда вниз по Волге - до самого Каспия.

Главное, что оба пути имеют общий северный отрезок, связанный с Волховом. Поэтому перед доплывшими до озера Ильмень скандинавами стоял выбор: плыть на юг, в Царьград, или на восток - за арабским серебром.

У читателя сразу возникает вопрос: а сколько времени может занять такое путешествие? Сегодня на комфортабельном теплоходе из Санкт-Петербурга в Москву добираются за неделю, но это с заходами для осмотра туристических достопримечательностей, а тогда…

Из сообщений Константина Багрянородного, а также из многочисленных упоминаний в скандинавских сагах следует, что такое путешествие занимало всю весну или всю осень. Иногда приходилось прерывать путь и зимовать на Ладоге до следующей весны.

С севера на юг везли в основном меха, амбру, моржовую кость, оружие, мед и воск. Среди товаров были и предметы, награбленные викингами в Западной Европе: вина, ювелирные изделия и драгоценности.

На север, вверх по Днепру и Волхову, везли и массовый, и эксклюзивный товар: ювелирные и стеклянные изделия, шелк, золотые ткани и тесьму, керамику, иконы и книги.

Со временем значение этого торгового пути утратилось. Причиной тому стали раздробленность русских земель, централизация в странах Скандинавии, упадок Византии. Захват Золотой Ордой Нижнего и Среднего Поднепровья вообще положил конец пути «из варяг в греки».

Этот военно-торговый маршрут считается длиннейшим из известных (общая протяженность более 3000 км). Его существование способствовало расцвету городов и стран и обуславливало их значение для соседей. Его наименованием пользуются как нарицательным обозначением долгого пути, не зная часто, что же это был за маршрут на самом деле.

Балтика и малоазийская Греция

Карта торгового пути из варяг в греки

Варяг – древнерусское наименование скандинавского воина-наемника и скандинава вообще. «Греками» на Руси называли представителей Византии, поскольку «государственным языком» империи был греческий (как видим, никакого отношения к Элладе данный маршрут не имеет). Торговый маршрут известен более по русским источникам, почему и терминология используется соответственная.

Очевидно: «путь из варяг в греки» – маршрут, по которому можно было более-менее удобно добираться из Византии в Скандинавию и наоборот. Столь же очевидно, что основная его часть проходила по русским землям. Путь соединял Балтийское и Средиземное моря.

Первооткрывателями маршрута считаются скандинавы: саги называют имена Ивара Широкие Объятия и Эрика Путешественника. Он активно действовал с IX по XII века, когда изменение расстановки сил в Европе перенесла и направления потоков людей и грузов.

Маршрут пути из варяг в греки

Главная особенность маршрута – подавляющая часть его протяженности приходится на водные пути. Это его главное достоинство – ведь нормальных сухопутных дорог в то время не было вовсе. На суше также был больше риск подвергнуться нападению врагов или разбойников. Такое путешествие требовало больше расходных грузов (лошадей надо кормить, а реки и озера сами кормят путешественников).

Наверняка путь из варяг в греки имел много разных вариаций, но можно назвать несколько основных его пунктов. Начинался он в одном из торговых центров Скандинавского полуострова (Бирка, Сиггуна); затем маршрут выглядел так: Балтийское море – Финский залив – и реки: Нева – Ладога – Волхов – Ильмень – Ловать. Затем следовал длинный волок (то есть перетягивание кораблей по суше) в Западную Двину. Из нее волок вел к Днепру, а им можно было справляться до Черного моря, обходя по суше только пороги.

Некоторые специалисты предполагают, что путь из Балтики в Днепр мог пролегать и через Вислу и Буг. Очевидно одно: Днепр – основная часть древнего торгового маршрута.

Этапы большого пути

Ошибочно думать, что любой, ставший на путь из варяг в греки, проходил его целиком. В письменных источниках скандинавские купцы не упоминаются вовсе. В набеги на византийские берега варяги чаще ходили морем (чему есть доказательства).

Резоннее предположить, что маршрут использовался логическими частями. Следовательно, товар мог добраться из Скандинавии в Византию, но привозил его уже русский купец или византиец, приобретший нужное в Киеве (перекупщики появились не вчера). То же верно и в обратном направлении. В военном деле наблюдаем то же самое. Олег Вещий пользовался путем из варяг в греки в военных целях; но первый раз (в 882 году) он шел из Новгорода в Киев, а второй (в 907 году) – из Киева в Византию, проходя, мягко скажем, не весь маршрут. Игорь Старый поступал точно так же. Гаральд Смелый (в будущем зять ) проходил из Норвегии в Киев. Русские послы из Киева ездили в Скандинавию; тем же путем Гаральд вез свою жену Елизавету Ярославну. Доказательством этого положения может стать факт, что более других от существования пути выиграли «промежуточные станции» маршрута: варяги и греки ковали процветание Киева и Новгорода.