Иерархия воинских формирований. Рейтинг великой войны

Начиная с первых дней своего существования РККА имела традицию формирования национальных воинских частей (продолжившую тенденции, существовавшие и до революции), но 7 марта 1938 года специальным постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О национальных частях и формированиях РККА» был введён единый общенациональный порядок прохождения воинской службы для представителей всех национальностей страны. Однако тяжёлая ситуация начала Великой Отечественной войны заставила Советское правительство отказаться от этого принципа. Формирование национальных частей возобновилось.

Поражения, понесенные Красной Армией впервые месяцы войны, имели для Советского Союза катастрофические последствия. К декабрю 1941 г. враг оккупировал свыше 1,5 млн. кв. км. советской территории, на которой до войны проживало 74,5 млн. человек. Удалось эвакуировать или призвать в армию лишь часть этого населения. Военные мобилизации, проведенные на не оккупированной врагом территории, значительно истощили людские ресурсы страны уже к осени 1941 года. Обстановка же на фронте была такова, что требовалась дополнительная мобилизация сил, ускоренная подготовка боевых резервов. В составе призывных контингентов ряда союзных и автономных республик, особенно Кавказа, Средней Азии, Казахстана, Башкирии, Калмыкии, имелось немало людей, слабо владевших русским языком или совсем не знавших его. Вследствие этого затруднено было их обучение военному делу, удлинялись сроки подготовки боевых резервов. Поэтому важно было наладить работу с личным составом на их родном языке.

последствия. К декабрю 1941 г. враг оккупировал свыше 1,5 млн. кв. км. советской территории, на которой до войны проживало 74,5 млн. человек. Удалось эвакуировать или призвать в армию лишь часть этого населения. Военные мобилизации, проведенные на не оккупированной врагом территории, значительно истощили людские ресурсы страны уже к осени 1941 года. Обстановка же на фронте была такова, что требовалась дополнительная мобилизация сил, ускоренная подготовка боевых резервов. В составе призывных контингентов ряда союзных и автономных республик, особенно Кавказа, Средней Азии, Казахстана, Башкирии, Калмыкии, имелось немало людей, слабо владевших русским языком или совсем не знавших его. Вследствие этого затруднено было их обучение военному делу, удлинялись сроки подготовки боевых резервов. Поэтому важно было наладить работу с личным составом на их родном языке.

Было принято решение о формировании национальных частей и соединений. Первым национальным соединением стала 201-я Латышская стрелковая дивизия, созданная по специальному решению Государственного Комитета Обороны от 3 августа 1941 года. Формирование дивизии проходило в Московском военном округе. Представляет интерес состав первого формирования этой дивизии. 70% составляли добровольцы, 90% — граждане Латвийской ССР, в том числе 51% — латыши, 26% — русские, 17% — еврей, 3% — поляки, 6% — прочие национальности. Каждый пятый был коммунистом или комсомольцем. К концу ноября дивизия была сформирована.

Утром 20 декабря 1941 г. у реки Нары (примерно в 70 км от Москвы) она вступила в бой. За три недели пребывания на фронте ее воины освободили 23 населенных пункта. После Московской битвы 201-я Латышская дивизия отличилась в боях у Демьянска и под Великими Луками, затем освобождала от врага Латвийскую ССР. За героические действия она была преобразована в 43-ю гвардейскую и удостоена почетного наименования «Рижская».

По ходатайствам партийного и правительственного руководства Эстонии и Литвы 18 декабря 1941 г. ГКО принял постановления о формировании 7-й Эстонской и 1-й Литовской стрелковых дивизий, а в феврале 1942 г. — еще одного национального соединения — 249-й Эстонской стрелковой дивизии. На высшие должности были назначены кадровые командиры Красной Армии, как правило, эстонской и литовской национальности, а также офицеры бывших эстонской и литовской армий. В конце сентября 1942 г. на базе 7-й и 249-й дивизий было сформировано управление 8-го Эстонского стрелкового корпуса, командиром которого стал генерал Л. Пэрн. Среди офицеров управления было 61,3% эстонцев, 30,7% русский, 4,6% украинцев, 3,4% евреев. Боевой путь 8-го Эстонского стрелкового корпуса начался в декабре 1942 г. под Великими Луками, где он участвовал в разгроме и пленении вражеской группировки. С февраля 1944 г. корпус находился на Ленинградском фронте. Его воины основательно готовились к освобождению родной республики. Накануне этого решающего испытания среди личного состава корпуса было 79,5% эстонцев, 17,3% русских, 3,2% воинов других национальностей. 82% бойцов и командиров являлись гражданами Эстонской ССР. В 7-й и 249-й стрелковых дивизиях удельный вес воинов эстонской национальности был еще выше и достигал 89,5%.

22 сентября 1944 г. воины 8-го Эстонского стрелкового корпуса водрузили красные знамена над Таллином, за освобождение которого корпус, как и все его, части и соединения в отдельности, получил почетное наименование «Таллинский». Жители Эстонии приветствовали свою освободительницу — Красную Армию, в составе которой сражались их соотечественники. В населенных пунктах стихийно возникали митинги. Почти каждый эстонский полк на третий-четвертый день наступления сопровождали десятки повозок: крестьяне добровольно помогали наступавшим подразделениям в подвозе боеприпасов и продовольствия. В последующем корпус отличился в боях за освобождение островов Моонзундского архипелага, в разгроме курляндской группировки врага. За особые заслуги в Великой Отечественной войне он был удостоен гвардейского звания.

Вслед за 8-м Эстонским стрелковым корпусом в действующую армию влилась 16-я Литовская стрелковая дивизия под командованием генерала Ф. Р. Жемайтиса. Ее боевой путь начался в феврале 1943 г. на Брянском, а продолжился на Центральном, Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. В составе Центрального фронта дивизия участвовала в знаменитой битве на Курской дуге, занимая позиции у железнодорожной станции Змиевка. С этого рубежа она перешла в наступление, в ходе которого прошла с боями около ста километров, освободив 54 населенных пункта. С осени 1943 г. 16-я Литовская стрелковая дивизия сражалась за освобождение восточных районов Белоруссии. В этих боях, в который уже раз отличилась отважная пулеметчица Дануте Станилиене, удостоенная ордена Славы трех степеней. Перед началом боев за освобождение Литвы, в середине марта 1944 г., в 16-й, дивизии сражались воины 29 национальностей, из них 39% русских, 32,3% литовцев, 22% евреев и 6,7% воинов других национальностей. 88% воинов были гражданами Литовской ССР. В дивизии издавалась на литовском и русском языках газета «Тивине Шауке» («Родина зовет»). С вступлением на территорию Литвы дивизия пополнилась молодыми гражданами республики. В августе 1944 г. было сформировано еще одно национальное соединение — 50-я Литовская запасная стрелковая дивизия, подготовившая для Красной Армии тысячи воинов. Боевой путь 16-й Литовской стрелковой дивизии завершился под командованием полковника А. И. Урбшаса в Восточной Пруссии. За героизм и отвагу она была награждена орденом Красного Знамени, удостоена почетного наименования «Клайпедская».

В преддверии боев за освобождение Латвии, в мае 1944 г., было принято решение о формировании 130-го Латышского стрелкового корпуса, управление которого создавалось на базе 43-й гвардейской (бывшей 201-й) Латышской стрелковой дивизии. Вместе с последней в корпус вошла и 308-я Латышская стрелковая дивизия, формирование которой закончилось в начале июля. Личный состав она получила в основном из 1-го отдельного запасного Латвийского стрелкового полка. 47,8% воинов нового соединения составляли русские, 36,3% — латыши, 7,8% — евреи, свыше 2% — украинцы, около 1% — белорусы и 5% — другие национальности. С учетом такого национального состава газета 308-й стрелковой дивизии «Падомью Стрэлниекс» («Советский боец») издавалась на русском языке в количестве 900 экз. и на латышском языке — 600 экземпляров. Части 130-го корпуса первыми вступили на территорию Латвии. Они действовали решительно, инициативно, успешно выполняли боевые задачи. В октябре 1944 г. корпус отличился в боях за освобождение Риги. Теперь он получал пополнения личного состава за счет местного населения. В его дивизиях резко повысился удельный вес воинов латышской национальности. В конце марта 1945 г, граждане республики, ранее проживавшие на оккупированной территории Латвии, составляли от 60 до 90% общей численности воинов в частях и подразделениях корпуса. Его ратный путь закончился после разгрома курляндской группировки врага.

В ноябре и декабре 1941 года, учитывая сложившееся в стране и на фронте положение, ГКО обязал командование Среднеазиатского и Северо- Кавказского военных округов сформировать совместно с государственными, советскими и общественными организациями соответствующих союзных и автономных республик 15 отдельных стрелковых бригад и 20 кавалерийских дивизий: 87-ю и 88-ю бригады, 97-ю и 98-ю кавдивизии — в Туркменской ССР; 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96-ю и 97-ю бригады, 99, 100, 101, 102-ю и 103- ю кавдивизии — в Узбекской ССР; 98-ю и 99-ю бригады, 104-ю кавдивизию — в Таджикской ССР; 100-ю и 101-ю бригады, 96, 105-ю и 106-ю кавалерийские дивизии — в Казахской ССР; 107, 108-ю и 109-ю кавалерийские дивизии — в Киргизской ССР; 110-ю и 111-ю кавдивизии в Калмыцкой АССР; 112-ю и 113-ю кавалерийские дивизии — в Башкирской АССР; 114-ю кавалерийскую дивизию — в Чечено-Ингушской АССР; 115-ю кавалерийскую дивизию — в Кабардино-Балкарской АССР.

Весной 1942 г. часть национальных кавалерийских дивизий прибыла в действующую армию. Это были: 110-я Калмыцкая, 112-я Башкирская и 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийские дивизии и 255-й Чечено-Ингушский кавалерийский полк, сформированный на базе 114-й кавдивизии. С июля 1942 г. в связи с прорывом вражеских войск на южном крыле советско-германского фронта 110, 112-я и 115-я кавалерийские дивизии и 255-й кавалерийский полк участвовали в боях по отражению немецко-фашистского наступления в направлении Северного Кавказа и Сталинграда. Они не дрогнули перед превосходящими силами противника, хотя нередко наступление гитлеровцев поддерживали танки и авиация. Символом стойкости, отваги и мужества советских воинов стал подвиг сержанта Э. Деликова — командира расчета противотанкового ружья из 110-й кавдивизии. Защищая переправу через Дон у хутора Пухлякова, Э. Деликов точными выстрелами уничтожил три немецких броневика, поджег три грузовика с автоматчиками. Будучи тяжело ранен, он нашел в себе силы для еще одного прицельного выстрела. За этот подвиг он был удостоен высшей награды Родины — звания Героя Советского Союза. За отличия в Сталинградской битве 112-я кавалерийская дивизия была преобразована в 16-ю гвардейскую. Ее боевой путь закончился в сражении за Берлин. За выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне она получила почетное наименование «Черниговская», награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова и Кутузова II степени. 75 ее воинов стали Героями Советского Союза. В их числе представители десяти национальностей: 33 русских, 13 башкир, 10 украинцев, 6 татар, 5 туркмен, 3 узбека, 2 чеченца, армянин, еврей и казах.

Осенью 1942 г. в один из самых тяжелых периодов войны, в действующую армию прибыли 87-я Туркменская, 90-я и 94-я Узбекские, 100-я и 101-я Казахские отдельные стрелковые бригады. В историческом наступлении советских войск под Сталинградом они мужественно исполняли свой ратный долг. Через два месяца после начала боевых действий совершил подвиг старший сержант 87-й стрелковой бригады Айдогды Тахиров. В ночь с 29 на 30 января 1943 г. во главе отделения из девяти бойцов он заступил в боевое охранение, откуда до врага было несколько десятков метров. В ту ночь на позиции боевого охранения гитлеровцы обрушили шквал минометного огня, а затем перешли в атаку. Разрывом мины была повреждена связь со взводом. Бойцы стойко отбивали атаки. Наступил момент, когда против множества врагов остался один Тахиров, раненный в ногу. Переходя от позиции к позиции, он расстреливал приближавшихся фашистов. Были израсходованы патроны в магазинах его автомата и павших товарищей, осталось лишь несколько гранат. И тогда отважный воин пошел в свою последнюю атаку. Израсходовав гранаты и получив еще несколько ранений, Тахиров потерял сознание. К утру наше стрелковое подразделение выбило противника из траншеи боевого охранения. В живых из отделения Тахирова остались лишь двое, но они были тяжело ранены. На месте боя осталось 47 фашистских трупов. Отступавшие гитлеровцы унесли раненого Тахирова с собой. Когда наши войска перешли в наступление, они обнаружили в одном из поселков труп Тахирова со следами зверских пыток. Айдогды Тахиров посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

94-я Узбекские, 100-я и 101-я Казахские отдельные стрелковые бригады. В историческом наступлении советских войск под Сталинградом они мужественно исполняли свой ратный долг. Через два месяца после начала боевых действий совершил подвиг старший сержант 87-й стрелковой бригады Айдогды Тахиров. В ночь с 29 на 30 января 1943 г. во главе отделения из девяти бойцов он заступил в боевое охранение, откуда до врага было несколько десятков метров. В ту ночь на позиции боевого охранения гитлеровцы обрушили шквал минометного огня, а затем перешли в атаку. Разрывом мины была повреждена связь со взводом. Бойцы стойко отбивали атаки. Наступил момент, когда против множества врагов остался один Тахиров, раненный в ногу. Переходя от позиции к позиции, он расстреливал приближавшихся фашистов. Были израсходованы патроны в магазинах его автомата и павших товарищей, осталось лишь несколько гранат. И тогда отважный воин пошел в свою последнюю атаку. Израсходовав гранаты и получив еще несколько ранений, Тахиров потерял сознание. К утру наше стрелковое подразделение выбило противника из траншеи боевого охранения. В живых из отделения Тахирова остались лишь двое, но они были тяжело ранены. На месте боя осталось 47 фашистских трупов. Отступавшие гитлеровцы унесли раненого Тахирова с собой. Когда наши войска перешли в наступление, они обнаружили в одном из поселков труп Тахирова со следами зверских пыток. Айдогды Тахиров посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Национальные воинские формирования создавались и в республиках Закавказья. Командующий Закавказским военным округом (впоследствии фронтом) генерал армии И. В. Тюленев по этому поводу в своих воспоминаниях писал: «Нам предстояло решить не менее важный вопрос — пополнить войска округа подготовленным к боевым действиям личным составом». Первой среди них была 89-я Армянская стрелковая дивизия. А через полтора месяца по приказу командования Закавказского военного округа от 3 февраля 1942 г. приступили к формированию еще шести национальных стрелковых дивизий: 223- й и 402-й Азербайджанских, 392-й и 406-й Грузинских, 408-й Армянской. Еще через месяц началось формирование 414-й Грузинской и 416-й Азербайджанской стрелковых дивизий. Осенью, в разгар битвы за Кавказ, четыре стрелковые дивизии, понесшие большие потери, доукомплектовывались, как говорилось в приказе войскам Закавказского фронта, «по национальному признаку». Это были: 77-я Азербайджанская, 261-я Армянская, 276-я и 349-я Грузинские дивизии. А летом 1943 г. личным составом в основном грузинской национальности, прибывшим из запасных частей, была укомплектована 296-я стрелковая дивизия. Всего, таким образом, в Закавказье было сформировано 14 национальных соединений. Потери в личном составе национальных соединений и частей в годы Великой Отечественной войны отдельно не учитывались. Вместе с тем они, как и во всех других войсках, были неизбежны. Для их восполнения в республиках создали сеть запасных полков и батальонов, в которых проходили подготовку военнообязанные и призывники по соответствующим военным специальностям (стрелки, пулеметчики, гранатометчики, связисты и другие). Такая система подготовки давала возможность учитывать национальные традиции и обычаи, позволяла личному составу быстрее адаптироваться к суровым условиям боевой обстановки и существенно повышать сплоченность, боевое слаживание подразделений. Создавались также условия для воспитания у призванных чувства гордости за земляков, проявивших мужество и храбрость на полях сражений, стремления умножить их боевую славу. Последующем значение национальных воинских формирований в ходе боевых действий настолько возросло, что 1 февраля 1944 года Верховным Советом СССР был принят закон, разрешающий каждой союзной республике иметь свои воинские формирования.

В годы Великой отечественной войны формирование национальных частей и соединений было одним из крупных внеплановых военно-мобилизационных мероприятий, благодаря чему удалось успешно осуществить дополнительную мобилизацию в действующую армию людских и материальных ресурсов.

В послевоенный период национальные воинские формирования просуществовали до середины 50-х годов. Появление новых видов Вооруженных Сил, родов войск, интересы безопасности и повышение обороноспособности страны показали необходимость перехода к более эффективному, к экстерриториальному комплектованию армии и флота, отказавшись от национальных формирований.

Габриэль Цобехия

Евгения Григорьева

Владислава Жеребцова

Военный университет МО РФ

Литература:

- Артемьев А. П. Братский боевой союз народов СССР в Великой Отечественной войне. М., 1975.

- Кирсанов Н. А. В боевом строю народов-братьев. М., 1984.

- Ликас А. Л. Братья сражаются вместе. М., 1973.

- 50 лет Вооруженных Сил СССР. М., 1968.

- КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза: Документы 1917-1981. М., 1981.

В годы Великой Отечественной войны, общевойсковые и танковые армии в составе РККА представляли собой крупные войсковые объединения, предназначенные для решения сложнейших оперативных задач.

Для того чтобы эффективно управлять данной армейской структурой командарм должен был обладать высокими организаторскими способностями, хорошо знать особенности применения всех родов войск входящих в состав его армии, но и конечно иметь твёрдый характер.

В ходе боевых действий на пост командарма назначались разные военачальники, но только самые подготовленные и талантливые из них оставались на нём до завершения войны. Большинство из тех, кто командовал армиями в конце Великой Отечественной войны, перед её началом занимали нижестоящие должности.

Так, известно, что за годы войны в должности командующего общевойсковой армией всего побывали 325 военачальников. А танковыми армиями откомандовали 20 человек.

В начале происходила частая смена танковых командармов, так например, командующими 5-й танковой армией были генерал-лейтенанты М.М. Попов (25 дней), И.Т. Шлемин (3 месяца), А.И. Лизюков (33 дня, до гибели в бою 17 июля 1942 г.), 1-й командовал (16 дней) артиллерист К.С. Москаленко, 4-й (в течение двух месяцев) — кавалерист В.Д. Крюченкин и меньше всех откомандовал ТА (9 дней) — общевойсковой командир (П.И. Батов).

В дальнейшем, командующие танковыми армиями в годы войны были наиболее стабильной группой военачальников. Почти все они, начав воевать полковниками, успешно командовали танковыми бригадами, дивизиями, танковыми и механизированными корпусами, а в 1942—1943 гг. возглавили танковые армии и командовали ими до конца войны. http://www.mywebs.su/blog/history/10032.html

Из общевойсковых военачальников, закончивших войну в должности командарма, 14 человек перед войной командовали корпусами, 14 — дивизиями, 2 — бригадами, один — полком, 6 находились на преподавательской и командной работе в учебных заведениях, 16 офицеров являлись штабными командирами разных уровней, 3 были заместителями командиров дивизий и 1 заместителем командира корпуса.

Только 5 генералов, командующих армиями на момент начала войны, закончили её в той же должности: трое (Н. Э. Берзарин, Ф. Д. Гореленко и В. И. Кузнецов) — на советско-германском фронте и ещё двое (М. Ф. Терёхин и Л. Г. Черемисов) — на Дальневосточном фронте.

Всего во время войны погибли 30 военачальников из числа командармов, из них:

22 человека погибли или скончались от ранений, полученных в бою,

2 (К. М. Качанов и А. А. Коробков) были репрессированы,

2 (М. Г. Ефремов и А. К. Смирнов) покончили с собой во избежание плена,

2 человека погибли в авиа- (С. Д. Акимов) и автокатастрофах (И. Г. Захаркин),

1 (П. Ф. Алферьев) пропал без вести и 1 (Ф. А. Ершаков) погиб в концлагере.

За успехи в планировании и осуществлении боевых операций во время войны и сразу по её окончании 72 военачальника из числа командармов были удостоены звания Героя Советского Союза, 9 из них — Дважды. После распада СССР два генерала были посмертно удостоены звания Героя Российской Федерации.

За годы войны Красная Армия в своем составе всего насчитывала порядка 93-х общевойсковых, гвардейских, ударных и танковых армий, из которых были:

1 приморская;

70 общевойсковых;

11 гвардейских (с 1 по 11-ю);

5 ударных (с1 по 5-ю);

6 танковых гвардейских;

Кроме того в РККА имелись:

18 воздушных армий (с 1 по 18);

7 армий ПВО;

10 саперных армий (с 1 по 10);

В Независимом военном обозрении от 30.04.2004г. был опубликован рейтинг полководцев Второй Мировой войны, ниже размещена выписка из данного рейтинга, оценка боевой деятельности командующих основных общевойсковых и танковых советских армий:

3. Командующие общевойсковыми армиями.

Чуйков Василий Иванович (1900-1982) - Маршал Советского Союза. С сентября 1942 г. - командующий 62-й (8-й гвардейской) армией. Особо отличился в Сталинградской битве.

Батов Павел Иванович (1897-1985) - генерал армии. Командующий 51-й, 3-й армиями, помощник командующего Брянским фронтом, командующий 65-й армией.

Белобородов Афанасий Павлантьевич (1903-1990) - генерал армии. С начала войны - командир дивизии, стрелкового корпуса. С 1944 г. - командующий 43-й, в августе-сентябре 1945 г. - 1-й Краснознаменной армиями.

Гречко Андрей Антонович (1903-1976) - Маршал Советского Союза. С апреля 1942 г. - командующий 12-й, 47-й, 18-й, 56-й армиями, заместитель командующего Воронежским (1-м Украинским) фронтом, командующий 1-й гвардейской армией.

Крылов Николай Иванович (1903-1972) - Маршал Советского Союза. С июля 1943 г. командовал 21-й и 5-й армиями. Обладал уникальным опытом обороны осажденных крупных городов, будучи начальником штаба обороны Одессы, Севастополя и Сталинграда.

Москаленко Кирилл Семенович (1902-1985) - Маршал Советского Союза. С 1942 г. командовал 38-й, 1-й танковой, 1-й гвардейской и 40-й армиями.

Пухов Николай Павлович (1895-1958) - генерал-полковник. В 1942-1945 гг. командовал 13-й армией.

Чистяков Иван Михайлович (1900-1979) - генерал-полковник. В 1942-1945 гг. командовал 21-й (6-й гвардейской) и 25-й армиями.

Горбатов Александр Васильевич (1891-1973) - генерал армии. С июня 1943 г. - командующий 3-й армией.

Кузнецов Василий Иванович (1894-1964) - генерал-полковник. В годы войны командовал войсками 3-й, 21-й, 58-й, 1-й гвардейской армиями с 1945 г. - командующий 3-й ударной армией.

Лучинский Александр Александрович (1900-1990) - генерал армии. С 1944 г. - командующий 28-й и 36-й армиями. Особенно отличился в Белорусской и Маньчжурской операциях.

Людников Иван Иванович (1902-1976) - генерал-полковник. Во время войны командовал стрелковой дивизией, корпусом, в 1942 г. был одним из героических защитников Сталинграда. С мая 1944 г. - командующий 39-й армией, которая участвовала в Белорусской и Маньчжурской операциях.

Галицкий Кузьма Никитович (1897-1973) - генерал армии. С 1942 г. - командующий 3-й ударной и 11-й гвардейской армиями.

Жадов Алексей Семенович (1901-1977) - генерал армии. С 1942 г. командовал 66-й (5-й гвардейской) армией.

Глаголев Василий Васильевич (1896-1947) - генерал-полковник. Командовал 9-й, 46-й, 31-й, в 1945 г. - 9-й гвардейской армиями. Отличился в Курской битве, битве за Кавказ, при форсировании Днепра, освобождении Австрии и Чехословакии.

Колпакчи Владимир Яковлевич (1899-1961) - генерал армии. Командовал 18-й, 62-й, 30-й, 63-й, 69-й армиями. Наиболее успешно действовал в Висло-Одерской и Берлинской операциях.

Плиев Исса Александрович (1903-1979) - генерал армии. В годы войны - командир гвардейских кавалерийских дивизий, корпусов, командующий конно-механизированными группами. Особо отличился смелыми и дерзкими действиями в Маньчжурской стратегической операции.

Федюнинский Иван Иванович (1900-1977) - генерал армии. В годы войны -командующий войсками 32-й и 42-й армий, Ленинградского фронта, 54-й и 5-й армий, заместитель командующего Волховским и Брянским фронтами, командующий войсками 11-й и 2-й ударной армий.

Белов Павел Алексеевич (1897-1962) - генерал-полковник. Командовал 61-й армией. Отличался решительными маневренными действиями в ходе Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операций.

Шумилов Михаил Степанович (1895-1975) - генерал-полковник. С августа 1942 г. и до конца войны командовал 64-й армией (с 1943 г. - 7-я гвардейская), которая совместно с 62-й армией героически обороняла Сталинград.

Берзарин Николай Эрастович (1904-1945) - генерал-полковник. Командующий 27-й, 34-й армиями, заместитель командующего 61-й, 20-й армиями, командующий 39-й и 5-й ударной армиями. Особо отличился умелыми и решительными действиями в Берлинской операции.

4. Командующие танковыми армиями.

Катуков Михаил Ефимович (1900-1976) - маршал бронетанковых войск. Один из родоначальников танковой гвардии - командир 1-й гвардейской танковой бригады, 1-го гвардейского танкового корпуса. С 1943 г. - командующий 1-й танковой армией (с 1944 г. - гвардейская).

Богданов Семен Ильич (1894-1960) - маршал бронетанковых войск. С 1943 г. командовал 2-й (с 1944 г. - гвардейской) танковой армией.

Рыбалко Павел Семенович (1894-1948) - маршал бронетанковых войск. С июля 1942 г. командовал 5-й, 3-й и 3-й гвардейской танковыми армиями.

Лелюшенко Дмитрий Данилович (1901-1987) - генерал армии. С октября 1941 г. командовал 5-й, 30-й, 1-й, 3-й гвардейской, 4-й танковой (с 1945 г. - гвардейской) армиями.

Ротмистров Павел Алексеевич (1901-1982) - главный маршал бронетанковых войск. Командовал танковой бригадой, корпусом, отличился в Сталинградской операции. С 1943 г. командовал 5-й гвардейской танковой армией. С 1944 г. - заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии.

Кравченко Андрей Григорьевич (1899-1963) - генерал-полковник танковых войск. С 1944 г. - командующий 6-й гвардейской танковой армией. Показал образец высокоманевренных, стремительных действий в ходе Маньчжурской стратегической операции.

Известно, что в данный список были выбраны командующие армиями, которые сравнительно длительное время находились на своих должностях и проявили при этом довольно высокие полководческие способности.

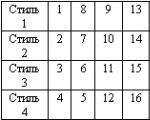

Это будет моя первая заметка в блоге. Совсем не полноценная статья по количеству слов и информации, зато очень важная заметка, которая и читается на одном дыхании, и пользы в себе несет едва ли не больше, чем многие мои статьи. Итак, что же такое отделение, взвод, рота и другие понятия, известные нам из книг и фильмов с экрана? И сколько человек они в себе содержат?

Что такое взвод, рота, батальон и так далее

- Отделение

- Взвод

- Батальон

- Бригада

- Дивизия

- Корпус

- Армия

- Фронт (округ)

Это все тактические единицы в родах и видах войск . Я расположил их в порядке от меньшего количества человек к большему для того, чтобы Вам было проще их запомнить. Я за время службы наиболее часто встречался со всеми до полка.

От бригады и выше (по количеству человек) за 11 месяцев службы мы даже не произносили. Возможно, это связано с тем, что служу я не в воинской части, а в учебном заведении.

Сколько человек они включают в себя?

Отделение. Насчитывает от 5 до 10 человек. Командует отделением командир отделения. Командир отделения — это сержантская должность, поэтому и комод (сокращенно от командир отделения) зачастую младший сержант или сержант.

Взвод. Взвод включает в себя от 3 до 6 отделений, то есть может достигать от 15 до 60 человек. Командует взводом командир взвода. Это уже офицерская должность. Ее занимает минимум лейтенант, максимум — капитан.

Рота. Рота включает в себя от 3 до 6 взводов, то есть может состоять от 45 до 360 человек. Командует ротой командир роты. Это майорская должность. По факту командует старший лейтенант или капитан (в армии командира роты или называют ласково и сокращенно — ротный).

Батальон. Это или 3, или 4 роты + штаб и отдельные специалисты (оружейник, связист, снайперы и т.п.), минометный взвод (не всегда), иногда — ПВО и истребители танков (далее — ПТБ). Батальон включает в себя от 145 до 500 человек. Командует командир батальона (сокращенно — комбат).

Это должность подполковника. Но у нас в стране командуют и капитаны, и майоры, которые в будущем могут стать подполковниками при условии сохранения этой должности.

Полк. От 3 до 6 батальонов, то есть от 500 до 2500+ человек + штаб + полковая артиллерия + ПВО + ПТБ. Командует полком полковник. Но может также и подполковник.

Бригада. Бригада — это несколько батальонов, иногда 2 или даже 3 полка. В бригаде, обычно, от 1000 до 4 000 человек. Командует ею полковник. Сокращенное название должности командира бригады — комбриг.

Дивизия. Это несколько полков, в том числе артиллерийские и, возможно, танковые + служба тыла + иногда авиация. Командует полковник или генерал-майор. Численность дивизий разная. От 4 500 до 22 000 человек.

Корпус. Это несколько дивизий. То есть в районе 100 000 человек. Командует корпусом генерал-майор.

Армия. От двух до десяти дивизий разных родов войск + тыловые части + ремонтные мастерские и так далее. По численности может быть очень разной. В среднем от 200 000 до 1 000 000 человек и выше. Командует армией генерал-майор или генерал-лейтенант.

Фронт. В мирное время — военный округ. Точные цифры здесь уже сложно назвать. Они варьируются от региона, военной доктрины, политической обстановки и тому подобным вещам.

Фронт — это уже самодостаточная структура с резервами, складами, учебными частями, военными училищами и так далее. Командует фронтом командир фронта. Это генерал-лейтенант или генерал армии.

Состав фронта зависит от поставленных задач и обстановки. Обычно в состав фронта входят:

- управление;

- ракетная армия (одна - две);

- армия (пять - шесть);

- танковая армия (одна - две);

- воздушная армия (одна - две);

- армия ПВО;

- отдельные соединения и части различных родов войск и специальных войск фронтового подчинения;

- соединения, части и учреждения оперативного тыла.

Фронт может усиливаться соединениями и частями других видов Вооружённых Сил и резерва Верховного Главнокомандования.

Какие еще подобные тактические термины существуют?

Подразделение. Этим словом обозначаются все воинские формирования, входящие в состав части. Отделение, взвод, рота, батальон — все они объединяются одним словом «подразделение». Слово происходит от понятия деление, делить. То есть часть делится на подразделения.

Часть. Это основная единица Вооруженных Сил. Под понятием «часть» чаще всего подразумеваются полк и бригада. Внешними признаками части являются: наличие собственного делопроизводства, войскового хозяйства, расчетного счета в банке, почтового и телеграфного адреса, собственной гербовой печати, права командира отдавать письменные приказы, открытого (44 учебная танковая дивизия) и закрытого (в/ч 08728) общевойскового номеров. То есть часть имеет достаточную автономность.

ВАЖНО! Обратите внимание, что термины воинская часть и войсковая часть обозначают не совсем одно и то же. Термин «воинская часть» применяется как общее обозначение, вне конкретики. Если же мы говорим о конкретном полке, бригаде и так далее, то употребляется термин «войсковая часть». Обычно следом упоминается и ее номер: «войсковая часть 74292» (но нельзя употреблять «воинская часть 74292») или же сокращенно — в/ч 74292.

Соединение . Стандартно под этот термин подходит только дивизия. Само слово «соединение» обозначает — соединить части. Штаб дивизии имеет статус части. Этой части (штабу) подчиняются другие части (полки). Вот все вместе и есть дивизия. Однако в ряде случаев статус соединения может иметь и бригада. Это происходит в том случае, если в состав бригады входят отдельные батальоны и роты, каждый из которых сам по себе имеет статус части.

Объединение. Этот термин объединяет корпус, армию, группу армий и фронт (округ). Штаб объединения также является частью, которой подчинены различные соединения и части.

Итог

Иных конкретных и группирующих понятий в воинской иерархии не существует. Во всяком случае, в Сухопутных войсках. В данной статье мы не касались иерархии воинских формирований авиации и флота. Однако внимательный читатель теперь достаточно просто и с незначительными ошибками может себе представить флотскую и авиационную иерархию.

Теперь нам будет проще вести диалог, друзья! Ведь мы с каждым днем приближаемся к тому, чтобы начать разговаривать на одном языке. Вы все больше узнаете воинских терминов и значений, а я все быстрее приближаюсь к гражданской жизни!))

Желаю каждому найти в этой статье то, что искал,

Несмотря на мужество и героизм советских солдат и офицеров, 28 июня 1941 г. немецко‑фашистские войска захватили

Минск. На запад от белорусской столицы, в треугольнике Брест – Минск – Белосток, в окружение попали соединения 3‑й, 4‑й, 10‑й и 13‑й советских армий. Враг захватил много боевой техники, оружия, войскового имущества. 323 тыс. солдат и командиров оказались в немецком котле. Эта трагедия советских войск в исторической литературе носит название «новогрудский котел». Часть воинов смогли выйти из окружения, часть остались в лесах и затем перешли к партизанской борьбе, часть оказались в немецких лагерях для военнопленных, где умирали от ран, голода и эпидемий. Человеческие потери войск Западного фронта и Пинской военной флотилии составили 418 тыс. человек.

Ответственность за отступление советских войск, огромные человеческие и материальные потери несут высшее политическое и государственное руководство СССР, Наркомат обороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР, командование Западного фронта, командиры полков, дивизий, корпусов, войсковых соединений. Но обвинение было возложено только на командование Западного фронта и командиров войсковых соединений. Командующий фронтом Д. Павлов, начальник штаба В. Климовских, начальник связи А. Григорьев, командующий 4‑й армией А. Коробков и другие военачальники по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР от 22 июля 1941 г. были расстреляны.

В сложной военно‑стратегической ситуации в июле 1941 г. войска Западного фронта осуществили ряд контрударов. 6 июля войска 20‑й армии под командованием генерала П.А. Курочкина нанесли контрудар в направлении Сенно – Лепель (Витебщина) и отбросили врага на 30–40 км. Произошел один из крупнейших в начальный период войны танковых боев, в котором с двух сторон было задействовано более 1500 машин. 13 июля войска 63‑го корпуса под командованием генерал‑лейтенанта Л.Р. Петровского форсировали Днепр, освободили Жлобин и Рогачев и начали развивать наступление на Бобруйск. 22 июля начался 12‑дневный рейд по тылам врага кавалерийской группы генерала А.И. Городовикова, в результате которого были освобождены Глуск, Старые Дороги , нанесен внезапный удар по Осиповичам. 30 июля был освобожден Кричев. Контрудары советских войск показали, что немецкая армия не является непобедимой. Однако не поддержанные общим наступлением контрудары отдельных войсковых соединений успеха не имели.

Исключительно напряженными были бои на рубеже Днепра. 14 июля 1941 г. под Оршей впервые нанесла могучий ошеломительный удар по врагу батарея реактивных установок («катюш») под командованием капитана И.А. Флёрова. На протяжении 23 дней сдерживали советские войска натиск врага под Могилевом. Больше месяца шли бои за Гомель. Однако, несмотря на упорное сопротивление советских войск, к началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была оккупирована немецко‑фашистскими захватчиками. Западный фронт не смог остановить врага.

Северо‑Западный фронт на территории Прибалтики, как и Западный фронт на территории Беларуси, также понес большие потери в живой силе и технике и не смог организовать устойчивую оборону. 9 июля 1941 г. солдаты группы армий «Север» взяли Псков. Возникла угроза их прорыва к Луге, а далее к Ленинграду.

В Украине на Юго‑Западном фронте под командованием М.П. Кирпоноса сложилась более удачная ситуация. Фронту удалось сковать под Киевом, на рубеже Днепра, вражескую группу армий «Юг». Стабилизировался фронт в Карелии. Жестокие бои во второй половине июля развернулись в районе Смоленска и в междуречье Днепра и Березины.

В таких условиях командование группы армий «Центр», боясь окружения и уничтожения советскими войсками, приостановило наступление на Москву, а 30 июля 1941 г. группа армий «Центр» перешла к обороне. 2‑я танковая группа немецкого генерала Гуддериана и 2‑я полевая армия повернули с восточного направления на юг, с тем чтобы нанести удар в тыл Юго‑Западному фронту, войска которого удерживали рубеж Днепра и обороняли Киев.

В конце августа немцы вышли к Днепру и захватили Правобережную Украину за исключением небольших плацдармов в районе Киева и Одессы. 9 сентября 1941 г. немцы форсировали Днепр и заняли плацдарм в районе Кременчуга. 2‑я танковая группа армий «Центр» прорвала оборону Брянского фронта в районе Конотопа. Появилась угроза окружения войск Юго‑Западного фронта. Только 17 сентября И. Сталин позволил фронту оставить Киев. Однако с принятием этого решения высшее руководство страны опоздало. 15 сентября танковые группировки, которые шли навстречу друг другу, в районе Лохвица – Дубны замкнули кольцо окружения советских войск Юго‑Западного фронта. В окружении оказались 450 тыс. солдат, сержантов и офицеров, в том числе 60 тыс. человек командного состава. При выходе из окружения в боях погибли командующий фронтом М. Кирпонос и начальник штаба В. Тупиков. Это была вторая крупная катастрофа советских войск в начале войны.

После уничтожения советских войск в районе Киева немцы получили возможность возобновить наступление на Москву. Однако, по мнению командования вермахта, взятию Москвы должен был предшествовать захват Ленинграда. 8 сентября 1941 г. немцы блокировали Ленинград с суши, а в середине сентября вышли к Финскому заливу. Город был окружен, но взять его немцы не смогли. Героическая оборона Ленинграда продолжалась 900 дней и ночей и стала символом мужества и героизма советского народа.

В условиях военных неудач были приняты чрезвычайные меры по укреплению боеспособности Красной Армии.

1. В июле 1941 г. в Красной Армии и Военно‑Морском Флоте был введен институт военных комиссаров, действовавший во всех полках и дивизиях; в ротах, батареях и эскадронах действовал институт политруков. Вместе с командирами комиссары и политруки несли «полную ответственность за выполнение войсковой частью боевой задачи, за ее стойкость в бою и непоколебимую готовность драться до последней капли крови с врагами».

2. 16 августа 1941 г. Ставка Верхновного Главнокомандования издала приказ № 270, по которому надлежало «срывающих во время боя знаки различия и сдающихся в плен считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших Родину». Дезертиров расстреливали на месте. Это осуществляли созданные в июле 1941 г. особые отделы НКВД, вместо которых в апреле 1943 г. в составе Наркомата обороны СССР было организовано Управление контрразведки СМЕРШ.

3. Для недопущения несанкционированных командованием отходов и паники по приказу Верховного Главнокомандующего в сентябре 1941 г. в каждой стрелковой дивизии вводились заградительные отряды количеством до батальона. В крайних случаях им разрешалось применять оружие против «одержимых паникой военнослужащих».

3 июля 1941 г. начальник генерального штаба вооруженных сил Германии Ф. Гальдер в дневнике записал: «Не будет преувеличением, если я скажу, что поход против России был выигран в течение 14 дней». Безусловно, враг с заявлением о победе поспешил. Но для СССР ситуация сложилась критическая. Над страной нависла смертельная угроза.

Причины неудач и поражений Красной Армии летом – осенью 1941 г. Как могло случиться, что Красная Армия в начальный период войны потерпела поражение?

Причины неудач и поражений Красной Армии были обусловлены рядом экономических, политических и военных факторов – объективных и субъективных.

Начнем с рассмотрения объективных факторов неудач и поражений Красной Армии.

1. К началу Второй мировой войны Германия с помощью других капиталистических стран создала могучую военную экономику, перестроила свое хозяйство на военный лад, развернула массовое производство всех видов современного вооружения. К тому же фашисты распоряжались ресурсами 12 стран Европы. Перед нападением на СССР военно‑экономический потенциал и людские ресурсы Германии, ее сателлитов и захваченных стран в несколько раз превышали военно‑экономический потенциал и людские ресурсы Советского Союза.

2. После завоевания Европы фашистская Германия имела опытную, проверенную в боях армию, находившуюся в полной боевой готовности, хорошо налаженную работу штабов, отработанное почти по часам взаимодействие пехоты, артиллерии, танков и авиации. Немецко‑фашистская армия была сконцентрирована в трех мощных компактных группировках, развернутых вдоль западных границ СССР, хорошо обеспечена технически, почти целиком моторизована, чему в значительной степени содействовали трофейная техника и вооружение, захваченные в оккупированных странах Европы. Вермахт использовал вооружение и технику 180 дивизий (92 немецкие дивизии были обеспечены трофейными автомашинами). Только во Франции фашистские войска захватили до 5 тыс. танков и бронетранспортеров и 3 тыс. самолетов.

Красная Армия не имела богатого опыта ведения современной войны. Более того, не был сделан глубокий анализ военных операций Германии против Польши и Франции. В декабре 1940 г. нарком обороны С.К. Тимошенко заявил, что «в смысле стратегического творчества опыт войны в Европе, пожалуй, не дает ничего нового». Хотя по количеству танков и самолетов мы превосходили Германию (у СССР к июню 1941 г. было 7,6 тыс. танков и 17 тыс. самолетов, у Германии ‑6 тыс. танков и 10 тыс. самолетов), большую их часть составляли машины старых конструкций, с выработанным ресурсом, которые требовали ремонта или списания. Например, в общем парке боевых самолетов 82,7 % были старого типа. В начале войны в советских войсках было недостаточно противотанковых и зенитных установок, средств связи и транспорта. Плохо было и с боеприпасами.

3. Значительные военные силы Советский Союз был вынужден держать на Дальнем Востоке (40 дивизий – против японских милитаристов) и в Закавказье (против угрозы со стороны Турции). В связи с этим Советский Союз не мог все силы и средства направить на отпор гитлеровского нашествия.

Наряду с объективными существовали и субъективные причины неудач и поражений Красной Армии. Вот некоторые из них.

1. Неудачи и поражения Красной Армии объясняются не только тем, что советские войска были атакованы неожиданно, что они были вынуждены вступать в бой без необходимого стратегического развертывания, что многие полки и дивизии не были укомплектованы по штатам военного времени, имели ограниченные материальные и транспортные средства и средства связи, часто действовали без воздушной и артиллерийской поддержки. Все это нельзя переоценивать, так как 22 июня 1941 г. подверглись ударам только 30 советских дивизий первого эшелона армии прикрытия. Трагедия поражения главных сил Западного, Северо‑Западного и Юго‑Западного фронтов проявилась во время контрбоев 23–30 июня 1941 г. между новой и старой границами.

Ход приграничных боев показал, что наши войска на всех уровнях – от Ставки Верховного Главнокомандования до комсостава тактического звена не были подготовлены к ведению современной войны с массовым использованием артиллерии, танков, авиации. Овладевать навыками ведения современной войны Красной Армии пришлось в ходе боев с большими потерями в живой силе и технике. Недостатки в боеготовности наших войск, выявленные в битвах около о. Хасан, на р. Халхин‑Гол и в советско‑финской войне, не были и не могли быть ликвидированы в короткий срок. В 1937 г. были расформированы механизированные корпуса, что не соответствовало требованиям современной войны. Только в 1940 г. их вновь начали создавать, но до начала войны их формирование завершить не смогли. Не было завершено также формирование авиационных соединений и вооружение их новейшей техникой, техническое перевооружение всей Красной Армии. Не уделялось достаточного внимания боевой подготовке бронетанковых войск и авиации, взаимодействию родов войск в ходе современной войны. В германской армии, наоборот, на поле боя наблюдалось взаимодействие танков с пехотой, артиллерией и авиацией.

2. Негативную роль сыграли просчеты И. Сталина и его ближайшего окружения в оценке военно‑стратегической ситуации и в определении возможных сроков нападения Германии на СССР. Поворот в политике фашистской Германии, который фактически отрицал договор о ненападении от 23 августа 1939 г., не был своевременно замечен советскими руководителями, поэтому считалось, что военное столкновение можно оттянуть.

Перед угрозой войны Наркомату обороны удалось добиться от Сталина разрешения частично призвать в армию 500 тыс. запасных и передислоцировать в западные военные округа четыре армии. Разрешения на приведение в боевую готовность войск приграничных округов Сталин не дал. При нарушении германскими самолетами воздушного пространства СССР (только за первую половину 1941 г. было зарегистрировано 324 нарушения) категорически запрещалось их сбивать. В ночь на 22 июня 1941 г. под давлением новых сведений И. Сталин позволил Наркомату обороны дать в округа директиву о возможном неожиданном нападении немцев 22–23 июня и о приведении всех частей в полную боевую готовность. Однако в войска директива поступила с большим опозданием, фактически после появления врага на советской территории.

3. Неудачи Красной Армии были обусловлены ошибочностью советской военной доктрины, недостатками и просчетами в стратегической и тактической подготовке советских войск. В соответствии с советской военной доктриной Красная Армия в случае нападения на СССР должна была остановить врага на границе, а далее вести боевые действия в условиях наступления. У советского командования отсутствовал надежный план стратегической обороны, а в начале войны пришлось именно обороняться. К сожалению, командиры и солдаты не умели делать это профессионально.

Высшее советское руководство в первой половине 1941 г. с центральных регионов СССР на территории Беларуси, Украйны и Прибалтики передислоцировало 4 армии, перекинуло большое количество боевой техники, боеприпасов, горючесмазочных материалов, военного снаряжения, с тем чтобы в случае агрессии остановить врага на границе, а затем перенести боевые действия на территорию агрессора.

4. Нехватка кадрового, профессионального командного состава и профессиональных штабов, от Ставки, наркомата обороны и генштаба до командиров полков, батальонов и начальников штабов полков, отсутствие у них необходимых военных знаний и боевого опыта – еще одна причина неудач и поражений Красной Армии. Из‑за репрессий, проходивших в стране, к началу войны 70 % командного состава Красной Армии имели опыт службы на должности от 1 до 6 месяцев, 50 % командиров батальонов были выпускниками 6‑месячных курсов, они не окончили даже военного училища. Только около 15 % командного состава владели опытом ведения боевых действий в 1938–1940 гг. Не было необходимого опыта и у Ставки. Ее приказы любыми средствами удерживать занятые рубежи, даже в условиях глубокого флангового обхода противника, часто становились причиной того, что под ударами врага оказывались целые группировки советских войск. Это приводило к ведению боев в условиях окружения, большим потерям в живой силе и технике, усиливало панические настроения.

Советские военачальники и командиры имели лучшего в мире солдата, который во время советско‑финской войны 1939–1940 гг. при 40‑градусном морозе, 2‑метровом пласте снега, в лесистой местности со множеством озер и рек взял штурмом линию Маннергейма. По мнению экспертов, этого сделать не смог бы ни один солдат мира. Советский солдат продемонстрировал свои лучшие качества и в годы Великой Отечественной войны, но в начале ее по вине прежде всего военачальников и командиров разных уровней он был вынужден отступать.

5. В Красной Армии катастрофически не хватало подготовленных профессиональных младших командиров (сержантов и старшин) и младших офицерских кадров – от младшего лейтенанта до капитана включительно. Генералов и высших офицерских кадров, несмотря на репрессии, в Красной Армии было достаточно, а вот младших командиров и младших офицерских кадров ощущалась острая нехватка. Это было вызвано увеличением Вооруженных Сил СССР с 1,9 млн человек в 1939 г. до 5 млн в начале 1941 г., после принятия Закона о всеобщей воинской повинности. Если взять пехотный полк в 1500 человек по штату военного времени, то высших офицеров (майор – подполковник – полковник) необходимо было несколько десятков, командиров взводов (младший лейтенант – лейтенант – старший лейтенант) – более 60 человек, а сержантов и старшин – более 200 человек.

В связи с увеличением Вооруженных Сил СССР в 1941 г. им дополнительно потребовалось еще 550 тыс. офицеров. Не генералов и полковников, а командиров взводов, рот и батальонов. На подготовку командира стрелкового взвода (лейтенанта) требовалось минимум 3 года (2 – в военном училище и хотя бы 1 год в войсках), а командира роты (капитана) – еще 3 года. В Красной Армии низшие офицерские должности занимали люди, не имевшие никакого опыта службы. Дело усложнялось тем, что младших командиров и офицеров готовили часто на краткосрочных офицерских и сержантских курсах из людей с очень низким уровнем общего образования и культуры. Армия росла количественно, но не качественно. Точно известно, что от младших командиров и офицеров во многом зависел успех операции на каждом конкретном участке фронта.

6. Уже в первые недели и месяцы войны Красная Армия понесла огромные потери в живой силе и технике. Кроме того, в первые месяцы войны были утрачены многочисленные склады с боевой техникой, боеприпасами, войсковым снаряжением, склады горюче‑смазочных материалов, которые сооружали поблизости от театров возможных военных действий на территории агрессора, как того требовала советская военная доктрина. Возобновить потерянное за короткий срок было невозможно.

7. В предвоенные недели имели место факты, с которыми нельзя было не считаться. Это частые, открыто провокационные нарушения немецкими самолетами наших границ, перемещение на территорию СССР диверсионных и разведывательных групп, массовое выселение германскими властями поляков из приграничных районов, подвоз понтонных средств к рекам, выгрузка боеприпасов, снятие проволочных заграждений. Такого рода факты всегда служат сигналом, что до нападения врага остаются уже не недели, а дни и даже часы. Однако ни политическое руководство страны, ни военное руководство не приняло правильных решений.

В этом суровая правда трагической истории начала Великой Отечественной войны. Тем не менее в ходе оборонительных боев советских войск летом 1941 г. стратегический план «молниеносной войны» гитлеровского командования был сорван. Враг не смог уничтожить основной потенциал Красной Армии на пути наступления ударной фашистской группировки армий «Центр». За время боев в Беларуси советское командование собрало и сконцентрировало резервы, укрепил оборону на московском направлении.

Военно‑политическое и международное значение разгрома немецко‑фашистских войск под Москвой. 30 сентября 1941 г. началось первое «генеральное» наступление немецко‑фашистских войск на Москву. В районе Вязьмы в окружение попали 4 советские армии, под Брянском – 3 советские армии. Враг приближался к столице СССР, но в конце октября 1941 г. был остановлен на подступах к Москве.

15–16 ноября 1941 г. началось второе «генеральное» наступление немецко‑фашистских войск на Москву. Как и первое, оно закончилось неудачей. Хотя враг и подошел к столице на 25–30 км, но взять ее не смог. Впервые за всю войну, исчерпав почти все свои резервы, вермахт столкнулся с фактом своего бессилия перед противником и невозможностью прорвать оборону советских войск.

5–6 декабря 1941 г. советские войска перешли в контрнаступление и отбросили врага на запад на 350–400 км. Были освобождены Московская и Тульская области, ряд районов Калининской области. Контрнаступление советских войск продолжалось до апреля 1942 г. Разгром ударной группировки противника под Тихвином (Ленинградская область) сорвал планы Гитлера и Маннергейма о соединении немецко‑фашистских и финских войск для захвата Ленинграда.

Разгром немецко‑фашистских войск под Москвой и успешное наступление Красной Армии зимой 1941–1942 гг. имели большое военно‑политическое и международное значение. Победа Красной Армии завершила крах гитлеровской стратегии «молниеносной войны» против СССР. Был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии, подорван ее моральный дух и боеспособность. Победа советских войск под Москвой вдохновила народы мира на усиление освободительной борьбы и партизанского движения в порабощенных германским фашизмом и японским милитаризмом странах Европы и Азии, на активизацию движения Сопротивления. Победа под Москвой оказала воздействие на правительства Японии и Турции, ожидавших удобного момента для нападения на СССР.

Разгром немецко‑фашистских войск под Москвой ускорил процесс формирования антигитлеровской коалиции. Еще в июле – августе 1941 г. правительства США и Англии приняли решение «оказать все возможное экономическое содействие с целью укрепления Советского Союза в его борьбе против вооруженной агрессии». На конференции трех стран – СССР, США и Англии в Москве 29 сентября – 1 октября 1941 г. обсуждались конкретные вопросы о помощи СССР со стороны союзников и о взаимных поставках. 26 мая 1942 г. Советским Союзом был подписан договор с Англией, all июня 1942 г. – соглашение с США о союзе в войне против фашистской Германии. Этими документами был окончательно оформлен союз СССР, США и Англии в войне. Процесс создания антигитлеровской коалиции завершился.

План «Ост». Фашистский оккупационный режим на территории Беларуси

План «Ост» – программа колонизации и уничтожения народов Советского Союза. На территории Беларуси гитлеровцы установили режим кровавого террора, чудовищных издевательств и насилия над населением, проводили политику геноцида – уничтожения групп населения по расовым, национальным, политическим и другим мотивам.

Идеологической основой политики оккупантов являлась теория о «расовом превосходстве» немецкой нации над другими народами. Она утверждала необходимость расширения «жизненного пространства» для немцев, их «права» на мировое господство.

Согласно плану «Ост», разработанному накануне нападения на СССР, фашисты предполагали 75 % белорусов, русских и украинцев физически уничтожить или насильственно выселить. Остальных 25 % жителей Беларуси, в жилах которых, как считали фашисты, течет «нордическая кровь», предусматривалось онемечить и использовать в качестве рабочей силы. Евреев и цыган, которые также жили в Беларуси, ожидало полное уничтожение. Для реализации плана «Ост» в рейхе было создано отдельное министерство по вопросам восточных территорий.

Фашисты уничтожили государственность белорусского народа и территориальную целостность республики. Беларусь была разделена на 5 частей:

1) территория Витебской и Могилевской областей, почти всей Гомельской, восточные районы Минской и несколько районов Полесской области были отнесены к области армейского тыла группы армий «Центр». Власть на этой территории находилась в руках командования военных и полицейских органов;

2) южные районы Полесской, Пинской и Брестской областей с областными центрами Мозырь, Пинск, Брест были присоединены к рейхскомиссариату «Украина», граница которого проходила приблизительно в 20 км на север от железной дороги Брест – Гомель;

3) Белостокскую, северные районы Брестской, часть районов Барановичской области гитлеровцы включили в состав Восточной Пруссии ;

4) северо‑западные районы Вилейской области были присоединены к генеральному округу «Литва»;

5) генеральный округ «Беларусь » с центром в Минске был включен в состав рейхскомиссариата «Остланд » с резиденцией в Риге.

Генеральный округ «Беларусь» делился на 10 округов (гебитов). Высшим исполнительным органом являлся Генеральный комиссариат Беларуси, возглавляемый Вильгельмом Кубе, а с сентября 1943 г. – Куртом фон Готбергом. Генеральному комиссариату подчинялись гебитскомиссариаты (округа), штатс‑комиссариаты (города), арткомиссариаты (районы).

Административный аппарат состоял в основном из немецких гражданских служащих. В качестве вспомогательных местных учреждений оккупанты создали городские и районные управы во главе с начальниками районов или бургомистрами городов. В волостях назначались волостные председатели, в деревнях – старосты. Из числа тех, кто перешел на сторону немцев, создавалась местная белорусская полиция.

Вооруженной опорой фашистского режима в Беларуси являлись оккупационные войска вермахта – охранные дивизии, а также службы СД (служба безопасности, главный орган разведки и контрразведки), СС (охранные отряды, а также отборные войска), гестапо – полиция и др. Всего на территории Беларуси гитлеровцы вынуждены были держать военно‑полицейские силы количеством до 160 тыс. человек.

Для поддержки оккупационного режима были созданы и направлены на территорию Беларуси украинские, литовские и латышские полицейские батальоны. Они охраняли коммуникации, сражались с партизанами, участвовали в массовом уничтожении еврейского населения, при этом отличались не меньшей жестокостью в отношении местного населения, чем гитлеровцы.

Территория Беларуси покрылась сетью концентрационных лагерей и тюрем. Гитлеровцы создали тут более 260 лагерей смерти, их филиалов и отделений, в которых людей сжигали, травили собаками, закапывали живыми в землю, умерщвляли в душегубках. Самым крупным на временно оккупированной территории не только Беларуси, но и всего СССР являлся Тростенецкий лагерь смерти около Минска, где было уничтожено более 200 тыс. человек. По количеству уничтоженных людей Тростенецкий лагерь стоит на четвертом месте в мире после Освенцима, Майданека и Треблинки.

Одним из крупнейших городских лагерей смерти было минское гетто, созданное гитлеровцами 19 июля 1941 г. Гетто было обнесено высокой оградой с колючей проволокой. Выходить из гетто евреи могли только на работу или по специальному разрешению. На спине и груди они должны были носить желтые знаки. За нарушение правил грозил расстрел. На население гетто фашисты накладывали контрибуции, сбором которых занимались еврейский комитет и еврейская полиция. В годы оккупации в минском гетто систематически повторялись погромы, было уничтожено около 100 тыс. человек. Всего в Беларуси существовало более 100 еврейских гетто, в которые фашисты согнали сотни тысяч евреев – жителей Беларуси и других стран мира.

На территории Беларуси фашисты провели более 140 карательных операций , в ходе которых сожгли около 5,5 тыс. населенных пунктов вместе со всеми или частью жителей. В проведении карательных операций принимали участие не только охранные дивизии и полицейские силы, но и кадровая армия, на вооружении которой были танки, самолеты, артиллерия. Во время этих операций целые районы превращались в «мертвые зоны».

22 марта 1943 г. гитлеровские каратели сожгли деревню Хатынь, что была расположена возле Логойска, со всеми ее жителями. На месте сожженной Хатыни в 1969 г. был открыт мемориальный архитектурно‑скульптурный комплекс для увековечения памяти всех жертв фашистского геноцида в Беларуси. Трагическую судьбу Хатыни разделили 628 белорусских деревень, 186 из которых не смогли восстать из руин и пепла, поскольку были уничтожены вместе с жителями.

Одним из проявлений оккупационной политики был вывоз населения на принудительные работы в Германию. В рейхе таких людей называли восточными рабочими (остар‑байтерами). Захватом населения занимались армейские части, жандармерия, отряды СС и СД, полиция. Были случаи, когда войска вермахта и полиция окружали деревни и забирали все население, при оказании сопротивления расстреливали. За время оккупации гитлеровцы насильно вывезли из Беларуси на каторжные работы в Германию более 380 тыс. человек, в том числе свыше 24 тыс. детей. Вернулись домой после войны только 160 тыс. человек.

Фашистскими извергами было убито и замучено в Беларуси более 2,2 млн человек, почти каждый четвертый ее житель.

Белорусский коллаборационизм. Неудачи вермахта на советско‑германском фронте, нарастающая борьба в тылу против оккупантов вынуждали германские власти искать поддержку среди местного населения. Лица, которые сотрудничали с фашистами в оккупированных странах в годы Второй мировой войны, в историографии получили название коллаборационисты. Не была исключением и Беларусь. Оккупанты создавали различные структуры гражданской власти и войсково‑полицейские формирования, привлекая в них определенные круги жителей.

В октябре 1941 г. была создана так называемая Белорусская народная самопомощь (БНС ). Во главе ее стоял руководитель пражского филиала Белорусского комитета самопомощи И. Ермаченко. В. Кубе утвердил состав руководства БНС, а также программу ее деятельности. Главной целью БНС было «помогать белорусам, потерпевшим от военных действий, большевистского и польского преследования, помогать отстраивать разрушенный чужаками белорусский край…». При руководстве БНС был создан Центральный совет (Централь), в состав которого входили 10 человек. Членов совета назначал и увольнял В. Кубе.

Оккупационные власти твердо держали в своих руках контроль над БНС, не позволяя организации проявлять какую‑либо самостоятельность. Руководители БНС мечтали превратить организацию в орган белорусского государственного управления. С этой целью они настаивали на создании белорусских вооруженных военных отрядов для борьбы с партизанами и на фронте, организации при оккупационных органах отделов из числа белорусов и т. д. Однако немецкая политика не предусматривала сначала создание на оккупированных территориях каких‑нибудь национальных государственных местных структур. Только 29 июня 1942 г., идя навстречу требованиям коллаборационистов, В. Кубе присвоил Ермаченко звание советчика и мужа доверия белорусского народа. Одновременно он разрешил создать главную раду БНС в составе 12 человек. При ней было 13 ведомственных отделов: административный, политический, войсковой, школьный, охраны здоровья и другие с соответствующими подразделениями в округах. Фактически был создан аппарат, который мог в определенное время перенять из немецких рук управление краем.

Особое внимание уделялось корпусу Белорусской самообороны (БСО ). Планировалось сформировать в каждом районе единицы БСО от роты до батальона. Командующим БСО был назначен И. Ермаченко. Он и созданный им штаб развернули кипучую деятельность по созданию БСО, поскольку видели в ней прообраз будущего белорусского войска. Были организованы офицерские курсы, проводилась активная пропагандистская кампания в округах. Из белорусов добровольно в БСО почти никто не пошел, комплектовалась она путем принуждения. Деятельностью БСО заинтересовалась разведка партизан и польской Армии Краевой, которые делали все возможное, чтобы сорвать это мероприятие. Созданные за короткий срок формирования БСО подверглись усиленной идеологической обработке и военному воздействию со стороны партизан. К тому же немцы не спешили вооружать эти формирования, и поэтому они легко разгонялись партизанами. Осенью 1942 г. интерес оккупантов к БСО стал ослабевать. Вместо БСО они решили создать белорусские полицейские батальоны во главе со своими представителями. Весной 1943 г. гитлеровцы отказались от Белорусской самообороны.

27 июня 1943 г. было объявлено о создании совещательного органа из представителей белорусской общественности – Белорусского доверенного бюро, или Рады доверия. В состав Бюро (Рады) вошли по одному представителю от округов, которые назначались окружными комиссарами, а также шесть человек от центра. На протяжении 1943 г. Рада доверия собиралась 2 раза (23 и 28 августа 1943 г.). Основным вопросом, обсуждавшимся на заседаниях, был вопрос о формах и методах борьбы с партизанами. Члены Рады предлагали оккупантам усилить агентурную разведку внутри партизанских соединений, а также создать лжепартизанские отряды. Таким образом Рада доверия исполняла роль «народного представителя».

21 сентября 1943 г. в Минске подпольщиками был уничтожен В. Кубе. Его преемником на должности генерального комиссара стал генерал‑лейтенант полиции и группенфюрер СС фон Готберг, который начал интенсивный поиск средств для борьбы с антигерманским движением. В сентябре – ноябре 1943 г. оккупационные власти путем принудительных мобилизаций стали формировать белорусские полицейские батальоны. До конца 1943 г. было сформировано три таких батальона.

На территории Беларуси оккупанты создали так называемые оборонительные деревни , вооруженные жители которых должны были противостоять партизанам и подпольщикам. Позже там селились семьи полицейских, эвакуированные жители восточных областей СССР, в том числе казаки, служившие в германской армии. Однако попытка организации таких поселений на значительной части территории Беларуси провалилась. Иногда местные жители разбегались, как только видели немецкие войска, которым было поручено создать «оборонительную деревню». Более широкий размах эта акция имела на территории западных районов Беларуси.

В 1943 г. под влиянием побед Красной Армии, пропагандистской деятельности партизан и подпольщиков активизировался переход на сторону партизан военнослужащих из созданных оккупантами различных вспомогательных военных формирований и полиции. В феврале 1943 г. к витебским партизанам перешла большая часть бойцов 825‑го волжско‑татарского батальона, легиона «Идель‑Урал», созданного из числа военнопленных татар, башкир и других представителей народов Поволжья. 16 августа 1943 г. на сторону партизан перешла так называемая 1‑я русская национальная бригада СС полковника В.В. Гиль‑Родионова общим числом около 2 тыс. человек. Свой переход бойцы 1‑й антифашистской бригады (так она стала называться) отметили разгромом немецко‑фашистских гарнизонов в Докшицах и Крулевщизне.

Активную работу коллаборационисты проводили среди молодежи Беларуси. 22 июня 1943 г. В. Кубе объявил о разрешении создать антисоветскую организацию молодежи по типу «гитлерюгенда», которая получила название Союз белорусской молодежи (СБМ). Вступить в него мог любой белорус от 10 до 20 лет, представивший письменные доказательства арийского происхождения и желания служить фашизму. Целью СБМ было объединение белорусской молодежи, воспитание в ней национального самосознания, готовности сражаться за Беларусь, которая будет «воссоздана» с помощью Германии.

Шеф‑руководителем штаба СБМ был назначен Н. Ганько, белорус, учитель с незаконченным высшим образованием. В 1941 г. он добровольно сдался в плен немцам. После окончания школы пропагандистов работал в Генеральном комиссариате Беларуси, трижды награждался немецкими медалями. Заместителем Ганько была назначена Н. Абрамова, белоруска, врач. Работала в отделе охраны здоровья Генерального комиссариата Беларуси, дважды награждалась немецкими медалями.

В июне 1943 г. были открыты школы по подготовке руководящих кадров СБМ в Минске, Альбертине, Дроздах, а с февраля 1944 г. – в Флорианове. В Минске, при главном штабе, за время деятельности школ СБМ было подготовлено свыше 1300 руководителей Союза. Это позволило создать довольно широкую сеть организаций, объединявших около 12,5 тыс. юношей и девушек.

Такой идеологической обработке, как молодежь, не подвергалась ни одна из категорий населения Беларуси. СБМ организовал так называемые воспитательные беседы. Вот выдержка из учебного плана СБМ за 1943 г.:

«1. Младшее юношество : А. Гитлер – наш спаситель. Жиды и большевики – наши смертельные враги.

Подразделения спецназа в годы Великой Отечественной войны

1-й добровольческий партизанский отряд Института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (1-й ДПО ИФК им. П.Ф. Лесгафта) разведотдела Северного фронта.

Сформирован 29 июня 1941 года разведотделом штаба Ленинградского военного округа из студентов и преподавателей ИФК им. П.Ф. Лесгафта.

23–28 июня 1941 года на спортивной базе института в Кавголове командиры-разведчики ЛВО провели краткое ознакомление добровольцев со стрелковым оружием (автомат, самозарядная винтовка) и техникой применения взрывчатки. Также проводились занятия по тактике налетов на «штабы, автомашины, колонны войск и другие объекты».

29 июня 1941 года заместитель начальника штаба ЛВО комбриг П.П. Евстегнеев подписал секретный приказ № 005 о сформировании 1-го ДПО (добровольческий партизанский отряд) численностью 254 человека (в некоторых источниках численность отряда указана в 300 человек).

Отряд был разбит на 12 самостоятельных групп по 20–25 человек каждая (в дальнейшем группы стали именоваться отрядами и получили соответствующую нумерацию от 1-го до 12-го), имел 6 раций.

Командиры групп (отрядов):

№ 1 Е.В. Миронов;

№ 2 К.П. Власенко;

№ 3 В.Н. Цимерберг;

№ 4 М.И. Немчинов;

№ 5 Д.Ф. Косицын;

№ 6 В.М. Венцель;

№ 7 Ф.М. Ермолаев;

№ 8 Е.С. Богданов;

№ 9 В.М. Шамин;

№ 10 А.Д. Селезнев;

№ 11 Н.К. Пономарев;

№ 12 И.Ф. Артамонов.

29 июня 1941 года все группы 1-го ДПО на автомашинах выехали по маршруту Ленинград – Луга – Струги Красные.

Основные задачи отряда:

«… б) По прибытии в указанные районы в первую очередь скрытно расположить базы снабжения групп в лесных массивах указанных районов, обеспечив надлежащее хранение как продуктов, так и боеприпасов.

в) При обнаружении противника в районах своего расположения группы приступают к активным боевым действиям путем совершения мелких диверсий – выведения из строя бронебойными пулями двигателей машин, водительского состава, нападения на одиночно следующие машины и их уничтожения, захвата документов у связных – посыльных на мотоциклах и пр. – внести панику в двигающиеся части противника, заставить на каждом шагу задерживать темп движения, особенно в результате нарушения дорожных сооружений – мостов, гатей и создания искусственных препятствий – завалов, минирования, поджогов танков и пр.

г) При обнаружении крупных сил противника через местные советские и партийные организации добиваться привлечения к работам всего местного населения – колхозников, служащих и рабочих, коих использовать на создании в широком масштабе искусственных препятствий – завалов, волчьих ям, рвов и пр.

3. По получении сведений о противнике и районах его продвижения необходимо срочно молнировать в центр о районах сосредоточения, численном составе машин (танков) и направлении следования колонн. Связь по радио – два раза в день…»

30 июня 1941 года бойцы 1-го ДПО осели в лесах в районе севернее и северо-западнее Пскова и при дальнейшем продвижении фашистских войск остались в их тылу.

Группа № 1 – район Слобода;

Группа № 2 – район северо-восточнее Пскова в 5 км;

Группа № 3 – район Патрово-Терехово;

Группа № 4 – район Мароморка;

Группа № 5 – район Вошково;

Группа № 6 – район Заречье;

Группа № 7 – район Коцерицы;

Группа № 8 – район Панфиловка;

Группа № 9 – район Похонь;

Группа № 10 – район Лудони;

Группа № 11 – район Чатковицы;

Группа № 12 – район Заполье.

В июле – августе 1941 года группа № 5 действовала в треугольнике Псков – Порхов – Новоселье.

В июле – сентябре 1941 года боевые группы 1-го ДПО нанесли противнику следующие потери (по неполным данным):

совершено свыше 40 нападений на колонны танков, бронемашин, мотопехоты, обозы, аэродромы и гарнизоны противника;

уничтожено свыше 150 солдат и офицеров противника, 1 танк, 17 грузовых автомашин, 3 легковых автомашины, 16 мотоциклов, 1 дрезина, взорвано 2 склада с боеприпасами (один из них с 6,5 тыс. снарядов), 5 мостов, пущено под откос 5 эшелонов с живой силой, техникой и боеприпасами, подбито 4 танка, 1 бронетранспортер, 2 легковые автомашины, взято в плен 3 солдата (сданы в штаб 41-го корпуса);

устроены многочисленные завалы на дорогах, во многих местах повреждены телефонно-телеграфная связь и полотно железной дороги;

выведена из окружения группа бойцов в 200 человек из состава 4-й дивизии народного ополчения и 519-го ГАП (гаубично-артиллерийский полк);

в разведотдел штаба Северного фронта (с 23 августа Ленинградского фронта) переданы ценные разведданные (до 16 июля регулярная радиосвязь осуществлялась с 6 группами, на 21 июля радиосвязь регулярно поддерживалась с одной группой, и посредством делегатов личная связь была установлена с двумя группами).

По неполным данным, потери боевых групп 1-го ДПО составили 56 человек убитыми и пропавшими без вести, 3 человека взятыми в плен.

2 июля 1941 года в юго-западные районы Ленинградской области разведотделом Северного фронта был направлен 2-й ДПО (53 человека), а 10 июля – 3-й ДПО (100 человек), значительную часть личного состава которых составляли студенты и преподаватели Института им. Лесгафта. Данные о действиях этих отрядов отсутствуют.

К концу сентября 1941 года большинство групп 1-го ДПО из-за больших потерь вышли за линию фронта. Оставшиеся бойцы использовались РО Ленинградского фронта для разведки и диверсий в составе небольших групп или вступили в армейские части.

2-я особая бригада разведотдела штаба Северо-Западного фронта

Один из первых продолжительных рейдов по вражеским тылам совершила 2-я особая бригада. Когда в январе 1942 года она появилась в районе Великих Лук, фашисты решили, что в здесь действуют несколько сильных партизанских отрядов. Но это была одна рейдирующая бригада, сформированная в сентябре 1941 года, в самый разгар отступления советских войск, по инициативе начальника штаба Северо-Западного фронта Н.Ф. Ватутина и начальника разведотдела штаба фронта К.Н. Деревянко. Командиром бригады был майор Алексей Литвиненко, помощником – кадровый разведчик, старший лейтенант Александр Герман. Они встречали выходящих из окружения людей, проверяли их, подбирая себе бойцов. Обучал их старший лейтенант Белаш, начальник штаба 2-й особой. Начальником связи был лейтенант Климанов, командирами отрядов – лейтенанты Тарасюк и Загороднюк. Штаб располагался в Осташкове, Калининской области. В распоряжение бригады были переданы партизанские отряды ближайших районов.

В октябре 1941 года 2-я особая бригада была отправлена за линию фронта и к 7 ноября вышла в Пеновский район (Калининской обл.). Лесных лагерей бригада не устраивала, на ночлег партизаны останавливались в деревнях, предварительно выбив из них немцев. Вскоре к бригаде присоединился отряд имени Чкалова, где было около сотни попавших в окружение бойцов.

До конца 1941 года бригада рейдировала в Калининской и Ленинградской областях. Партизаны уничтожали мосты, склады с оружием, посты, совершали диверсии на железных дорогах.

«За октябрь – декабрь 1941 года она уничтожила около 1 тыс. чел. противника, захватила в плен 39 его солдат и офицеров, уничтожила свыше 50 грузовых автомашин, 39 мотоциклов, 3 склада с боеприпасами, 2 склада с горючим».

Кроме боев и налетов на вражеские гарнизоны, партизаны занимались разведкой, отслеживали перемещения войск, докладывали в штаб фронта обстановку в районе и давали рекомендации по организации разведки, сообщали данные на предателей, а иногда и сами производили суд и расправу. Они сообщили данные о фашистской обороне по берегам рек Ловать, Волга и Западная Двина.

Под городом Холм обнаружили склад снарядов с отравляющими веществами. На время рейда под начало бригады поступали местные подпольные парторганизации и партизанские отряды.

После освобождения Осташковского района бригада вновь ушла за линию фронта, на этот раз в район железнодорожной станции Новосокольники. Она нанесла удар по ст. Насва на участке Новосокольники – Дно в Псковской области, затем – по станции Маево на линии Рига – Москва. В это время в бригаде насчитывалось около 350 партизан, разделенных на конную, лыжную и огневую группы. Гитлеровцы принимали ее за конный корпус.

В феврале 1942 года 2-я особая действовала в немецком тылу в Калининской области. В числе лихих подвигов партизан был и такой, как проведение торжественного парада в честь Дня Красной Армии 23 февраля 1942 года в деревни Чурилово, когда 300 бойцов бригады торжественно промаршировали перед собравшимися крестьянами. А противник находился в соседней деревне, но дорога была такова, что немцы так и не смогли добраться до партизан.

Однако каратели их вскоре все же прижали. Против бригады штаб охранных войск немецкой группы армий «Север» направил несколько полков. Партизаны, к тому времени почти не имевшие патронов и медикаментов, уклоняясь от боев, уходили, гитлеровцы шли за ними, а за гитлеровцами по пятам шел один из отрядов 2-й бригады, ранее выполнивший особое задание. Теперь они искали своих и решили, что проще всего их будет найти, если следовать за карателями.

3 марта бригада провела последний крупный бой, а в конце марта перешла линию фронта. За этот рейд майору Литвиненко было присвоено звание подполковника. Он был отозван в действующую армию, дошел до Берлина. Победу встретил командиром 20-й гвардейской механизированной бригады.

Начальник штаба бригады Александр Викторович Герман остался в партизанах – на основе 2-й особой была сформирована 3-я Ленинградская партизанская бригада, Герман стал ее командиром, погиб в бою в 1943-м. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза (1944).

3-й полк особого назначения разведотдела штаба Северного фронта

Командир: Маковкин И.А., капитан.

Действовал на коммуникациях 4-й танковой группы – шоссе Плюсса – Ляды и других путях сообщения западнее Луги (Ленинградская область).

88-я отдельная стрелковая бригада (88-я ОСБ).

Начала создаваться в середине 1941 года для разведывательно-диверсионных действий в тылу японских войск.

Бригада формировалась на базе двух спецлагерей: Северного, или лагеря «А», расположенного под г. Ворошиловом (ныне г. Уссурийск Приморского края), и Южного, или лагеря «Б», расположенного в предместьях г. Керки (Туркмения), где находились интернированные китайские и корейские коммунисты, активные участники партизанского движения против японских оккупантов в Северо-Восточном Китае. Личный состав бригады набирался также за счет советских граждан китайского и корейского происхождения из различных областей Советского Союза, русских и из представителей национальных меньшинств.