Жар последней любви: Иван Бецкой. Педагогические взгляды и деятельность И.И

В 1763 году И.И. Бецкой представил Екатерине II программу учебно-педагогической реформы – документ под названием «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества». В нём он изложил прогрессивные, хотя и не вполне оригинальные педагогические взгляды, сложившиеся под влиянием Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвеция, Ф.Фенелона и Я.А. Коменского, переработанные для российских условий. Так, подобно Локку, Бецкой признавал значение физического воспитания и необходимость считаться с темпераментом ребенка, а подобно Руссо «полагал надобность следовать по стопам натуры, не превозмогая и не переламывая её, но способствуя ей».

Бецкой надеялся посредством воспитания создать «новую породу людей» - гуманных и справедливых дворян, а также купцов, промышленников, художников, ремесленников, врачей, которые затем через семью распространят принципы нового воспитания на всё общество. Он видел, как росло на Западе нравственное, политическое и экономическое значение этого сословия, и сожалел, что в России только «два чина установлены: дворяне и крестьяне», а купцы, мещане, ремесленники и связанные с этими званиями отрасли государственной жизни значения не имели. «В чужих государствах, - рассуждал Бецкой, - третий чин народа, заведённый уже за несколько веков, продолжается из рода в род: но как здесь (в России) сей чин ещё не находится, то мнится, в оном и нужда состоит…» Именно с целью создания этого «третьего чина», полезного государству, в традициях европейского просветительства, он предлагал организовать закрытые воспитательно-образовательные учреждения, где 5-6-летние дети, избавленные от "развращающего" влияния окружающей жизни, будут находиться до 18 лет под неусыпным попечением педагогов, подающих пример своим поведением. Условием формирования первого поколения «новых людей» Бецкой считал строгую изоляцию воспитанников от пагубного, влияния общества, предрассудков и пороков старого поколения. Между старым поколением и новым, по мысли Бецкого, надо создать искусственную преграду, дабы первое, «зверообразное и неистовое в словах и поступках» лишилось возможности оказывать влияние на второе. При этом задачу истинного воспитания Бецкой видел в том, чтобы внушить человеку уважение к себе: «Человек, почитая себя человеком не должен допускать поступать с собою, как с животными». 1 (12) марта 1764 года план был утверждён Екатериной, и Бецкому было поручено организовать новые и преобразовать имеющиеся учебные заведения.

Помимо Академии художеств, имя И.И. Бецкого неразрывно связано с учреждением первого в России женского учебного заведения и с основанием “воспитательного дома для несчастнорожденных”. Об участи покинутых детей до Бецкого в России заботились мало. Правда, Пётр I издал несколько указов об устройстве домов "для зазорных младенцев" при церквах и о содержании их при женских монастырях, но преемники его не обращали на этот предмет особого внимания. Лишь Бецкой снова поднял забытый вопрос, и по его проекту Екатерина II учредила в Москве Воспитательный дом (манифестом от 1 сентября 1763 г.). Организация нового дела была до мельчайших подробностей разработана И.И. Бецким. Основные начала этого учреждения состояли в следующем. Всякий мог принести в дом младенца в любое время, не объясняя ничего, а только заявив, крещён ли младенец, или нет. Ребёнка сдавали на руки кормилице или няньке, а через два года переводили в особый разряд, где дети обоего пола пребывали вместе. С семи лет их разделяли и начинали обучать чтению, письму, основам веры, а также лёгким ручным работам. С 14-15 лет воспитанников обучали ремёслам, смотря по наклонностям каждого. Через 4-5 лет они могли вступать в брак и, пользуясь года три или четыре помещением в доме, работать на себя; при увольнении из дома они получали полное обмундирование и права вольных людей. Эти воспитанники должны были, по мысли Бецкого, постепенно увеличивать "средний род людей", т.е. сословие городских обывателей, к которому они все причислялись. При воспитании должно было обходиться, по предписанию Бецкого, ласково и кротко: телесные наказания строго воспрещались, “дабы юношество не приобучить к суровости”. Грамоте и ремёслам надлежало обучать и лиц женского пола.

· индекс ) Другие источники : ВЭ : МЭСБЕ : ЭСБЕ

Бецкой , Иван Иванович - побочный сын кн. Ивана Юрьевича Трубецкого (впоследствии фельдмаршала), прижитый им во время пребывания в плену в Стокгольме после неудачного сражения под Нарвою в 1700 г., род., по единогласному показанию, 3 февраля, но годом рождения одни принимают 1703-й, а другие 1704-й, ум. 31 августа 1795 г. Матерью Бецкого одни называют баронессу Вреде, другие - баронессу Скарре, третьи - даму высшего общества и, наконец, иные - просто шведку, все одинаково голословно. Лица, более близкие к Бецкому и его времени, вообще обходят молчанием этот вопрос. О влиянии на дальнейшее воспитание Бецкого его матери не имеется никаких указаний. Его отец вернулся из плена в 1718 г. Прибыл ли тогда в Россию и Бецкой, утвердительно сказать нельзя. Берхгольц, бывавший в доме князя Трубецкого, говоря о дочерях князя, совершенно не упоминает о присутствии в его доме какого-либо молодого человека, который был бы близок княжескому семейству. С другой стороны, имеются показания, правда тоже голословные, что Бецкой обучался в университете в Або или в Лейпциге и затем путешествовал по Европе. Весьма вероятно, что, желая угодить Петру Великому, князь Трубецкой послал и своего сына за море. Сам Бецкой, представляя в 1764 г. Императрице Екатерине II рассуждение о воспитании, говорит, как он, будучи кадетом в копенгагенском кадетском корпусе, ходил в караул, стоял на часах и т. д. Кроме того, при поступлении Бецкого в военную службу в 1726 г. он давал показание, что находился в Париже для науки в 1722 г. В этом же показании Бецкой выдает себя за польского шляхтича, родственники коего служат короне польской. Эти признания Бецкого позволяют принять, что он действительно обучался за границей. Затем он поступил на службу к посланному в Париж князю Василию Лукичу Долгорукову в качестве секретаря иностранных дел. В 1726 г. Бецкой был переведен на службу к своему отцу, Трубецкому (в то время генералу при полевой армии украинского корпуса и киевскому губернатору), для заграничной корреспонденции "на немецком и французском диалектах, понеже в том искусен". И 1728 г., когда князь Трубецкой был пожалован в фельдмаршалы и жил уже в Москве, Бецкой состоял при нем флигель-адъютантом. В эти годы он часто посещал, как сам заявляет, Антиоха Кантемира, жившего тогда в подмосковном своем имении Черная Грязь. Беседы с ним, без сомнения, оказали немалое влияние на развитие и склад мыслей Бецкого. При воцарении Анны Иоанновны князь Трубецкой, вместе с Антиохом Кантемиром, Ягужинским и др., был одним из главных сторонников самодержавия и сам вручил Императрице известную челобитную. В числе подписавших эту челобитную находился и Бецкой. В то же время Бецкой был определен Трубецким с 8 апреля 1730 г. в звание генеральс-адъютанта, но утвержден в этом звании военной коллегией только 5 сентября 1733 г. и притом в майорском ранге, а по прошествии года был произведен в подполковники. Продолжая служить при отце, Бецкой ездил в начале 1739 г. с его дочерью Анастасией Ивановной (которая в 1738 г. вступила во второй брак с принцем Людвигом Гессен-Гомбургским) за границу и посетил разные места Германии, а также Дрезден, Лейпциг, Берлин, и зимою 1740 г. возвратился опять в Россию. В перевороте 1741 г. Бецкой лично деятельного участия не принимал, а только являлся к Шетарди с различными поручениями от Императрицы Елизаветы немедленно после вступления ее во дворец. Таким образом, Бецкий был и тогда уже близок ко Двору, благодаря, конечно, единокровной сестре своей, Анастасии Ивановне, принцессе Гессен Гомбургской, пользовавшейся большим расположением Елизаветы Петровны. 18 февраля 1742 г. Бецкой, будучи в чине подполковника, был пожалован камергером к наследнику престола Петру Феодоровичу. В этой должности Бецкой часто появлялся при Дворе и неоднократно виделся с принцессой Ангальт-Цербстскою Иоанной-Елизаветой, прибывшей в 1744 г. в Москву с дочерью своею, которая вскоре вступила в брак с Петром Федоровичем. За это время, по словам самой Екатерины II, "мать ее очень близко привязалась к супругам Гессен-Гомбургским и еще более - к камергеру Бецкому. Это очень не нравилось графине Румянцевой, маршалу Брюмеру и вообще всем". Кроме того, состоя камергером малого двора вместе с Петром Сумароковым, Лилиенфельдом, Дикером, Петром Девиером, Бецкой, хорошо владевший французским и немецким языками и уже видевший немало на своем веку за границей, имел возможность как интересный собеседник обратить на себя внимание наследника престола и его супруги, предпочтительно перед прочими лицами великокняжеского двора, состоявшего преимущественно из немцев. В 1747 г. Бецкой разделил участь последних и, по настояниям канцлера Бестужева-Рюмина, был удален вместе с прочими приближенными великого князя, так как они влияли на Его Высочество в духе, не соответствующем политическим видам канцлера. Бецкой, однако, остался камергером, но уже весьма редко появлялся при Дворе и даже совершил снова поездку за границу в 1756 г., вместе с князем Димитрием Михайловичем Голицыным, женатым на его племяннице, Екатерине Дмитриевне Кантемир (дочери Анастасии Ивановны Гессен-Гомбургской от первого ее брака). Во время этого продолжительного пребывания за границей Бецкой посетил Германию, Голландию, Францию и Италию, осматривал различные учреждения и богоугодные заведения. Познакомился в Париже с многими художниками, учеными и писателями (как, например, с Гриммом, Дидеро и т. д.), а также с госпожой Жоффрен и посещал ее салон, в котором собирались корифеи французской литературы и художеств. Вероятно, тогда же в Париже Бецкой ознакомился с учениями и взглядами как энциклопедистов, так и Руссо и его последователей. Это знакомство во многом отразилось в различных проектах Бецкого, представленных им впоследствии Екатерине II. Вступление на престол Петра III застало Бецкого уже в Вене, как видно из поздравительного письма его к Императору от 11-22 января, и следующего - от 27 марта 1762 г. Уведомляя в последнем о получении Высочайшего указа о немедленном прибытии в Россию, Бецкой пишет, что его болезненное состояние может немного воспрепятствовать скорейшему его возвращению и для своего оправдания прилагает свидетельства докторов. Прибыв в Петербург, генерал-майор Бецков (как писали в то время) указом 24 мая 1762 г. произведен был в генерал-поручики и назначен главным директором канцелярии строений. Во время переворота 28 июня 1762 г. Бецкой был на стороне Петра III и ехал на одной из галер, плывших к Кронштадту. Однако Екатерина II не только оставила Бецкого по-прежнему управлять канцелярией строений, но и назначила его членом в учрежденную 11 декабря 1762 г. особую комиссию для устройства городов С.-Петербурга и Москвы. Учреждение этой комиссии, обязанной заведовать постройками в столицах, значительно изменило круг деятельности канцелярии строений, которая за 1765 г. была переименована в канцелярию от строений Ее Величества домов и садов и стала заведовать исключительно дворцами и садами Ее Величества. В 1769 г. эта канцелярия переименована в контору. Склонность Императрицы к различным постройкам делала должность директора канцелярии (а потом конторы) строений весьма хлопотливою и даже неприятною. Бецкому приходилось самому надзирать за изготовлением кирпича, за пережиганием извести и т. д.; притом постоянно ощущался недостаток в деньгах на покрытие расходов по постройкам новых зданий и по поддержанию прежде уже воздвигнутых, нельзя было не бороться и с разного рода злоупотреблениями, в то время заурядными. Но, помимо заведования дворцами и садами, на Бецкого возлагались и другие поручения. Так, после большего пожара в гор. Твери 12 мая 1763 г. ему поручено было составить более правильное распланирование построек в этом городе, и он представил по этому делу большую записку, 14 июня утвержденную Императрицей. Затем, при сооружении памятника Петру Великому, Бецкой имел главное наблюдение за всеми работами, производимыми Фальконетом. В марте 1762 г. последовало отделение Академии художеств от московского университета, и главное заведование Академией поручено было Бецкому. Прежде всего он озаботился сооружением особого здания для Академии и исходатайствовал у Императрицы указ об отпуске Академии так называемого Вратиславского двора на Васильевском острове (на углу 3-й и 4-й линий), а за тем неоднократно испрашивал деньги для сооружения на этом месте обширного здания, которое, однако, не было окончательно отстроено при жизни Бецкого по недостатку сумм. Вместе с тем Бецкой представил проект нового устава для Академии, во многом сходный с составленным его предместником, Шуваловым. По предварительном рассмотрении этого проекта князем Шаховским, Минихом, Олсуфьевым, Тепловым и Н. Паниным, вполне его одобрившими, он был утвержден Императрицей 4 ноября 1764 г. По этому уставу, главное заведование Академией возлагалось на совет (или собрание), состоявший из директора и профессоров, причем председателем был президент Академии (в этом звании и состоял Бецкой), который докладывал о всем необходимом по Академии Императрице. Всею учебной и воспитательной частью заведовал директор, вторая персона после президента. Вся хозяйственная часть, а также денежная была поручена совету. Академия состояла из нескольких отдельных классов, учение продолжалось шесть лет, по прошествии которых ученики подвергались экзамену, смотря по успехам награждались различными медалями, получали права вольности, а наиболее успевшие двенадцать человек отправлялись для усовершенствования на три года за границу. Из дел Академии видно, что Бецкой немало заботился и интересовался этими учениками, находившимися в разных местах за границей. При Академии было еще особое воспитательное училище для мальчиков, принимаемых в возрасте 5-6 лет, которые после десятилетнего обучения могли поступать в Академию. Не имевшие призвания к художеству определялись в разные мастерства, по их наклонностям и способностям. 27 июня 1769 г. Бецкой испросил разрешение Императрицы содержать на собственном иждивении, начиная с 1770 г., по десяти мальчиков, принимая их всякие три года. К 1785 г. было уже 60 человек, воспитывавшихся на счет Бецкого при Академии художеств. С последовавшим в 1786 г. изменением размеров процентов, платимых банком, Бецкой не нашел более возможным продолжать это дело и уведомил о том совет ранее предстоявшего в 1788 г. нового приема воспитанников. По этому поводу у Бецкого возникла переписка с Академией о деньгах, причитавшихся ей за воспитывавшихся на счет него учеников, и необходимая сумма была получена уже по кончине Бецкого, завещавшего Академии также два шкафа с гравированными антиками, весьма древними, и с редкими слепками изображений различных исторических лиц, сделанных по преимуществу французскими художниками. Эта коллекция была собрана им еще во время его заграничных путешествий. Помимо Академии, имя Бецкого неразрывно связано с учреждением первого в России женского учебного заведения и с основанием воспитательного дома для несчастнорожденных, с изданием нового устава кадетского корпуса, а также с устройством первого кредитного общественного установления (сохранной и ссудной казны). Об участи покинутых детей у нас до Бецкого заботились мало. Правда, Петр Великий издал несколько указов об устройстве домов "для зазорных младенцев" при церквах и о содержании их при женских монастырях, но преемники его, по-видимому, не обращали на этот предмет особого внимания. Лишь Бецкой снова поднял забытый вопрос, и по его проекту Императрица Екатерина II учредила в Москве воспитательный дом (манифест 1 сентября 1763 г.). Организация нового дела была до мельчайших подробностей разработана Бецким. Главные основные начала этого учреждения, изложенные в первой и второй частях генерального плана, состояли в следующем. Всякий мог принести в дом младенца во всякое время, не объясняя ничего, а только заявив, крещен ли младенец, или нет. Ребенка сдавали на руки кормилице или няньке, а через два года переводили в особый разряд, где дети обоего пола пребывали вместе. С седьмого года их разделяли и начинали обучать чтению, письму, первым основаниям веры, а также ручным легким работам. С 14-15 лет питомцев обучали различным мастерствам, смотря по склонности каждого. По прошествии 4-5 лет они могли вступать в брак и, пользуясь года три или четыре помещением в доме, работать на себя; при увольнении из дома они получали полное обмундирование и права вольных людей. Эти питомцы должны были, по мысли Бецкого, постепенно увеличивать "средний род людей", т. е. сословие городских обывателей, к которому они все причислялись. При воспитании должно было обходиться, по предписанию Бецкого, ласково и кротко: всякие телесные наказания строго воспрещались, не только над питомцами, но и над нижними служителями дома, дабы юношество не приобучить к суровости. Предписывалось детей стараться исправлять увещаниями. Обучать грамоте и мастерствам надлежало безусловно и лиц женского пола. Главное непосредственное заведование домом возлагалось на главного надзирателя. При доме состоял особый совет из шести опекунов, который был обязан способствовать по делам, касающимся дома. Кроме того, был еще главный попечитель (им был Бецкой), который вместе с советом должен был стараться о точном исполнении генерального плана, а по делам, требующим Высочайшего разрешения, докладывать Императрице. Хотя все заведование и распоряжение домом предоставлено было исключительно главному надзирателю и совету опекунов, но с самого начала истинным двигателем нового дела был Бецкой, как это видно из обширной переписки его с опекунами и множества журналов опекунского совета, вызванных предложениями главного попечителя, к которому и совет, и главный надзиратель постоянно обращались за руководящими указаниями. Для усиления средств дома, содержавшегося исключительно на добровольные пожертвования, Бецкой устроил при нем 20 ноября 1772 г. три казны - сохранную, ссудную и вдовью. Первая учреждалась, по словам Бецкого, для предохранения всем лицам своих капиталов, на которые, при внесении их в сохранную казну, уплачивались вкладчикам проценты в установленном размере. Сохранная казна выдавала также ссуды под залог недвижимых имений. Для ссуд под ручные залоги учреждалась ссудная казна, взимавшая полпроцента в месяц. Этим Бецкой добивался ограждения нуждающихся от "многокорыстных ростовщиков, которые утесняют бедных сограждан под ложным покровом добродетелей". Эти две казны делали большие обороты и существовали до преобразования государственных кредитных установлений в 1859 г. Вдовью казну Бецкой предназначал "для облегчения горестного состояния тех из вдов, которые после мужей часто остаются без пропитания и без помощи". По плану Бецкого, вдовья казна состояла из 4-х классов или разрядов, по которым мужья при своей жизни уплачивали ежегодно определенные взносы, а по их смерти вдовам, соразмерно сделанным взносам, уплачивалась или ежегодно пенсия, или единовременная сумма, смотря по предварительному соглашению. Эти уплаты вдовам ни под каким видом не задерживались и всегда сполна выдавались им самим или их наследникам и поверенным. Это учреждение существовало еще в 1858 г. По примеру московского воспитательного дома был учрежден, по представлению Бецкого, 6 сентября 1772 г. такой же дом и в Петербурге, составлявший вначале отделение московского дома. Бецкой выражал надежду, что и в других городах, в силу генерального плана, возникнут убежища для покинутых детей. В связи с этими планами стоят те строки в учреждении об управлении губерниями (1775 г.), которыми поручается приказам общественного призрения заботиться об установлении, содержании и управлении сиротских воспитательных домов.

Вскоре после утверждения Императрицей первой части генерального плана воспитательного дома (1 сентября 1763 г.) Бецкой представил так называемое генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества, конфирмованное Императрицей 12 марта 1764 г. Это "учреждение" Бецкой неуклонно и настойчиво проводил во всех устраиваемых им учебных заведениях; здесь выражены основные его взгляды на задачи и средства воспитания. Указав, насколько трудно преодолеть суеверие веков и дать народу новое воспитание, так сказать, новое порождение, Бецкой, разделяя взгляды Руссо, говорит, что корень всему добру и злу в человеке - воспитание, о котором необходимо неусыпно заботиться до 18-20 лет. Дети должны находиться в училищах безвыходно, так как общение с людьми без разбора весьма вредно. Должно возбудить в юношестве охоту к трудолюбию и страх к праздности, как источнику всякого зла, научить благопристойности, соболезнованию о бедных, несчастливых, словом - всем добродетелям и качествам, которые принадлежат к доброму воспитанию. Вместе с тем, в воспитательных заведениях должно обратить большое внимание на физическое воспитание. В особом "кратком наставлении, выбранном из лучших авторов, с некоторыми физическими примечаниями о воспитании детей от рождения их до юношества" (приложено к генеральному учреждению и составлено преимущественно по Локку, Фенелону и Руссо) Бецкой подробно говорит сперва об обращении с грудными младенцами и детьми до шести лет. Он предлагает не внушать детям пустых страхов, удалять их от обхождения с невежами и злонравными людьми, не допускать видеть неблагоразумные поступки и, если придется делать детям выговоры, то поступать "без свирепства злобы, дабы большим страхом не повредить их природной остроты". В этом первом возрасте должно обучать детей всему "играючи" и, сколько возможно, без принуждения. В следующем возрасте, от 5 до 10 лет, надо развивать детей физически разными играми, не препятствовать им в увеселениях, "приводить к учению, подобно как в приятное и украшенное цветами поле, всемерно стараться вселить в детях любовь к учению, так чтобы оное награждением себе почитали". Особенно необходимо стараться, чтобы дети имели только здравый разум и доброе сердце. Не должно бить детей почти никогда и отнюдь не следовать в жестоких наказаниях безрассудным и свирепым школьным учителям. Всякие побои, по всем физическим правилам, без сомнения вредны здоровью. В третьем возрасте детей, от 12 до 15 и 16 лет, следует всячески удалять от них людей жестоких, злых и с физическими пороками. Должно приучать их сносить разные тягости и лишения, не допускать, чтобы в юношах усиливалась какая-либо одна страсть, в особенности к карточной и другим играм, удалять их от худых разговоров, от чтения вредных книг и т. д., не упуская из виду поговорки, что случай делает вора. Необходимо приучать юношество к чистоте во всем, к учтивости, благопристойности и т. д. Это первое систематическое изложение взглядов русского правительства при Екатерине II на воспитание было распубликовано как бы для общего руководства всем родителям при воспитании детей и вместе с тем применялось Бецким в уставах учебных заведений, составляемых им по поручению Императрицы. Прежде всего эти новые начала нашли применение в указе 5 мая 1764 г. о воспитании благородных девиц при Воскресенском монастыре. До Екатерины у нас не существовало вовсе женских учебных заведений. Вскоре после вступления на престол Императрица поручила Бецкому, как лично видевшему в Париже известный Сен-Сир, представить доклад об устройстве и в России закрытого заведения для воспитания девиц благородного происхождения. Проект Бецкого был утвержден 5 мая 1764 г. По этому проекту, учреждалось в Петербурге воспитательное общество благородных девиц; в него принимались лица женского пола дворянского происхождения от 5-6 лет, причем родители давали подписку, что совершенно отдают ребенка до 18-летнего возраста и ранее этого требовать обратно не будут. Главное распоряжение по всему обществу и наблюдение за точным исполнением устава предоставлено было начальнице, при которой была правительница. Кроме того, были еще четыре попечителя из знатных особ, которые составляли собрание (или совет) для рассмотрения и разрешения различных вопросов, относящихся до экономии и благоустройства дома. Одним из попечителей был назначен Бецкой, остававшийся в этом звании до смерти. Он сам представлял Императрице доклады по делам воспитательного общества, требовавшие Высочайшего разрешения, и вообще имел большое влияние на внутреннюю жизнь и распорядки нового учебного заведения. Благодаря его гуманному воздействию установились те отношения начальства заведения к девицам, которые существовали в нем первое время, и ярко выражены во многих письмах и воспоминаниях смолянок за это время. Первоначально воспитанницы помещались в зданиях Воскресенского Новодевичьего монастыря на берегу реки Невы, но, по представлениям Бецкого, Императрица разрешила соорудить для общества особое здание, тем более что круг деятельности общества скоро значительно расширился. Устроив первое закрытое женское учебное заведение для девиц благородного происхождения, Бецкой уже в 1765 г. докладывал Императрице, что для пользы общества не меньше требуется, чтобы "всякого чина женский пол воспитан был в добронравии и приличных состоянию его знаниях и рукоделиях". Вследствие этого, по докладу Бецкого, состоялся 31 января 1765 г. указ об учреждении при том же Воскресенском монастыре особого училища для малолетних девушек всякого звания, кроме крепостных, под управлением той же начальницы и правительницы, но с иной программой обучения: преимущественно обращено было внимание на различные рукоделия и другие домашние работы. В 1772 г. Бецкой изъявил желание содержать на собственном иждивении по пяти воспитанниц из бедных дворян, поступавших в училище в каждый прием, а в 1773 г. он представил общие правила о приеме в воспитательные училища детей на собственное иждивение, т. е. за которых плата будет вносится родителями или кем-либо другим.

Постройка в Москве воспитательного дома, принятая на себя Прокофием Демидовым, породила в 1772 г. большую переписку с ним Бецкого, который, высказывая свой взгляд на коммерцию в нашем отечестве, сообщил Демидову, что занят мыслью учредить для детей купечества воспитание, для них пристойное, что, окончив план оному, пришлет Демидову на апробацию, что в настоящее время он не имеет средств, необходимых для устройства заведения, и т. д. Результатом этой переписки явился, с одной стороны, план (устав) коммерческого училища, утвержденный Императрицей 6 декабря 1772 г., а с другой - сделанное Демидовым пожертвование (в 205 тысяч руб.) на содержание этого училища, первые годы находившегося в Москве, в самом здании воспитательного дома. В уставе училища проводились те же начала, что и в уставах вышеупомянутых учебных заведений, т. е. принимались дети не моложе пяти лет, предписывались те же педагогические приемы, преподавалось почти то же самое, с добавлением некоторых предметов, необходимых лицам торговым, - бухгалтерии (двойной, или итальянской), исторической географии, экономии, сведений по государственному праву и т. д.; лучших учеников награждали медалями и посылали в иностранные государства с рекомендациями к российским министрам, чтобы они могли определиться в иностранные конторы для практических занятий. Окончившие курс пользовались покровительством опекунского совета в Москве. Непосредственно заведовал училищем главный надзиратель московского воспитательного дома, а Бецкой только следил, насколько это ему было возможно из Петербурга, за осуществлением устава и давал необходимые указания. Это училище немало содействовало нарушению добрых отношений, установившихся между Бецким и Демидовым, который настойчиво домогался изъять основанное на его средства училище из ведения главного надзирателя и переместить в совершенно особое помещение. Бецкой же на это не соглашался, быть может и потому, что самое коммерческое училище не встретило сочувствия со стороны купечества, которое неохотно отдавало детей в училище и ничего не жертвовало на его содержание. Бецкой, ввиду этого, опасался расширять училище и сооружать для него особое здание. Демидов, между тем, скоро умер, и в Москве некому было надзирать за училищем, в котором постепенно стали возникать беспорядки. По кончине же Бецкого, а затем и Императрицы Екатерины II была образована особая комиссия для пересмотра устава коммерческого училища, поступившего, как и прочие воспитательные заведения, под августейшее покровительство Императрицы Марии Феодоровны, при которой это училище, по указу 5 мая 1799 г., было переведено в Петербург.

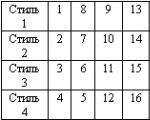

Необходимо упомянуть еще о деятельности Бецкого в шляхетном кадетском сухопутном корпусе. Екатерина II, приняв корпус в свое собственное ведение, определила главным директором его Бецкого, непосредственным же начальником корпуса был генерал-майор Философов. Согласно утвержденным в 1765 г. "пунктам для перемены" кадетского корпуса (в числе которых положительно предписывалось "всякие телесные наказания кадетам ныне отрешить"), Бецким был составлен новый устав, утвержденный Императрицей 11 сентября 1766 г. Здесь также повторялись начала, находимые и в прочих уставах, составленных Бецким: принимались в корпус дети только дворян, не старше шести лет, причем родители давали подписку, что отдают детей добровольно, не менее как на пятнадцать лет, в продолжении которых не будут брать детей даже в отпуск. Корпус был заведением закрытым, имел пять возрастов (или классов), в каждом возрасте пребывали три года. Вступая в 4-й возраст, кадет имел право выбрать гражданскую службу и сообразно этому обучался некоторым другим наукам, которым остальные кадеты не обучались. Предписывалось заботиться о физическом и нравственном развитии кадет, обходиться с ними ласково, никогда не бить шпагою или фухтелем, стараться предупреждать и отвращать ошибки и проступки и т. д. Окончившие полный курс поступали в военную службу, лучшие награждались медалями, а наиболее достойные имели право, с согласия родителей, путешествовать три года за границей на счет корпуса. Все уставы, составленные Бецким, требовали особенно хороших наставников и преподавателей, в которых в то время ощущался большой недостаток; приходилось поэтому прибегать к содействию иностранцев. Желание отстранить иноземное влияние побудило Бецкого в 1772 г. представить Императрице особый доклад, в котором предлагалось учредить при сухопутном корпусе особое отделение для воспитания мещанских детей, из которых могли со временем образоваться достойные преподаватели и воспитатели для корпуса. Императрица утвердила этот проект 27 октября. В 1773 г. директором корпуса был назначен генерал-поручик Пурпур, а Бецкой оставался только членом совета, до его упразднения в 1785 г.

Помимо постоянных обязанностей, Бецкой еще исполнял немало особых дел, порученных ему Императрицею. Так, он одно время заведовал воспитанием молодого Бобринского и, отправляя его за границу, написал прекрасную инструкцию в руководство лицам, желающим путешествовать с пользою. По поручению Императрицы он приобретал всякие картины и статуи из-за границы, вел переписку по этим делам и т. д. Труды Бецкого неоднократно награждались Императрицею: в 1766 г. он был произведен в действительные тайные советники, 21 апреля 1768 г. пожалован кавалером ордена Св. Андрея Первозванного, а 20 ноября 1772 г. он удостоился совершенно особой почетной награды. Он был приглашен в торжественное заседание Правительствующего Сената, у подъезда которого стоял почетный караул для него, и при входе его в залу генерал-прокурор, в знак признательности, поднес ему от имени Сената большую золотую медаль, согласно Высочайшей на то воле. Позднее, при учреждении ордена Св. Владимира (22 сентября 1782 г.), Бецкой был в числе первых пожалованных кавалерами первой степени этого ордена. Однако каких-либо особых денежных наград или жалованных имений, щедро раздаваемых Императрицей всем приближенным, Бецкой никогда не получал, за исключением небольшой мызы Нейгауз в Лифляндии, с деревнями и рыбными ловлями, пожалованной ему в начале 1764 г. Он жил преимущественно на средства, доставшиеся ему от отца, имел в Петербурге обширный дом на набережной реки (где ныне дом принца Ольденбургского), но жизнь вел скромную, пиров не давал, любил читать и следить за новейшими открытиями всякого рода, сам производил опыты над шелковичными червями, разводил искусственно цыплят и т. д. Начиная с 1783 г. здоровье Бецкого сильно расстроилось; по-видимому, его постиг паралич, он худо владел рукою и ногою; к этому присоединилось и значительное ослабление зрения; в течение двенадцати лет Бецкой медленно умирал, однако же пережил всех своих сверстников. Смерть его прошла незамеченной, о ней не упоминается даже в современных газетах. Только Державин почтил его кончину стихотворением "На кончину благотворителя", а при его погребении известный духовный вития Анастасий Братановский произнес надгробное слово, которое и по настоящее время считается образцовым. Бецкой погребен в Александро-Невской лавре, в так называемой "палатке", которая находится между церквами Благовещенской и Св. Духа. На стене у могилы имеется медная доска с надписью: Quod aevo promuerit, aeterno obinuit (что в век свой заслужил, на вечность приобрел). Памятника особого на могиле не имеется.

Все свои педагогические и филантропические рассуждения, а также составленные им уставы разных учебных и благотворительных заведений Бецкой еще при жизни собрал и издал в двух сборниках; первый озаглавлен "Собрание учреждений и предписаний касательно воспитания в России обоего пола благородного и мещанского юношества" (1789 г.), второй - "Собрание наставлений о воспитании детей от рождения до отрочества, извлеченных из сочинений Локка, Монтеня и других" (1766 г.). Кроме того, по его мысли и указаниям издавалось "Собрание разных известий Императорского воспитательного дома"; здесь имеются любопытные сведения о первых годах существования этого дома.

Упомянутые два сборника и "Собрание известий". - Полное собрание законов (Первое), тома XVІ-XXI. - Архивы: Сената, Академии Художеств, Имп. Русского Исторического Общ., Опекунского Совета, Имп. воспитательного общ. благородных девиц. - "История России" Соловьева, т. XXI-XXV, XXVII, XXIX. - Корганов, "История воцарения Анны Иоанновны". - Бильбасов, "История Екатерины II". - "Чтения Общества Истории и древностей при Московском Университете" за 1861 и 1863 гг. - Сборник Императорского Русского Исторического Общества, тт. 17, 23, 27, 79, 81 и 98. - "Русский Архив", 1871, 1872, 1873, 1876, 1888, 1890 и 1899 гг. - "Русская Старина", 1872, 1874, 1877, 1889, 1890 и 1896 гг. - "Русский Вестник", 1824, 1842, 1861, 1896 гг. - "Отечественные Записки", 1823, 1842, 1859 гг. - Петров, "Собрание материалов для истории С.-Петербургской Академии Художеств". - Драшусов, "Материалы для истории Московского воспитательного дома". - Сборник материалов для истории Коммерческого училища. - Histoire des enfants trouvés, par Leon Lallemand. - Лалаев, "Очерк военно-учебных заведений". - Лядов, "Исторический очерк столетней жизни Императорского воспитательного общества благородных девиц". - Бантыш-Каменский, "Словарь достопамятных людей". - Iohann Bernonilli, "Reisen durch Russland". - Les princes Troubetzkoy, par la princesse Elise Troubetzkoy. - Mémoires de l"Imperatrice Catherine. Londres, 1859. - Словари: Венгерова, Андреевского и др.

Бецкий Иван Иванович

— сын “последнего боярина” генерал-фельдмаршала князя Ивана Юрьевича Трубецкого и баронессы Вреде, род. в Стокгольме 3 февраля 1704 г. По возвращении князя Трубецкого из Стокгольма, где он жил в плену, в Россию, Б. был отправлен в Копенгаген, где и получил образование и затем поступил в Датский кавалерийский полк. Но во время одного ученья он был сброшен лошадью и сильно помят при проезде эскадрона; это обстоятельство принудило его отказаться от военной службы. Выйдя в отставку, он путешествовал по Европе и, между прочим, в Париже был представлен герцогине Ангальт-Цербстской - Иоганне-Елисавете (матери императрицы ), которая и в то время, и впоследствии относилась к нему очень милостиво. В 1729 г. Б. приехал в Россию и определился на службу в коллегию иностранных дел, от которой нередко был посылаем в качестве кабинет-курьера в Берлин, Вену и Париж. В то же время он состоял адъютантом при своем отце, как генерал-фельдмаршале. В ночь вступления на престол императрицы Елисаветы Петровны (24-25 ноября 1741) он находился безотлучно при государыне, которая тогда же и наградила его орденом св. Екатерины, снятым ею с себя. Вскоре за тем герцогиня Ангальт-Цербстская привезла в Петербург дочь свою, избранную в супруги наследнику престола, вел. кн. Петру Федоровичу. Б. был назначен состоять при герцогине-матери, а по отъезде ее из России в 1747 г. вышел в отставку (с чином генерал-майора) и уехал в Париж. Здесь он прожил лет 15 и, между прочим, свел близкое знакомство с энциклопедистами, воспитательные теории которых произвели на него глубокое впечатление и впоследствии были положены в основу предпринятой им педагогической реформы в России. В начале 1762 года император Петр III вызвал его в Петербург, поручил ему главное начальство над канцелярию строения домов и садов его величества и пожаловал в генерал-поручики. Императрица по вступлении на престол поставила Б. в исключительное положение: он находился в непосредственной зависимости только от ее особы. Вообще, относилась к Бецкому с большим уважением и окружала его почетом; но в дела государственные он не вмешивался и влияния на них не имел; он отмежевал себе особую область - воспитательную, и не выходил из нее. Указом 3 марта 1763 г. на него возложено управление Академией художеств, а 1 сентября того же года обнародован манифест об учреждении Московского воспитательного дома по плану, составленному по указаниям Б. профессором Московского университета . Затем в Петербурге открыто “Воспитательное общество благородных девиц” (Смольный монастырь), также устроенное по мысли Б. и вверенное его главному попечению и руководству. В 1765 г. он был сделан шефом Сухопутного . Вверив ему все эти заведения, произвела его в действительные тайные советники и наградила огромными богатствами, значительную долю которых он употреблял на дела благотворительности и особенно - на развитие воспитательных учреждений. В 1778 г. за свою широкую благотворительность он был торжественно награжден от сената большой золотой медалью “за любовь к отечеству”. Прожив некоторое время в Москве, он возвратился в Петербург и здесь открыл, по образцу московского, воспитательный дом, а при нем - вдовью, сохранную и ссудную казны, в пользу которых сделал огромные пожертвования. Занимаясь, кроме воспитательного дела, наблюдением за казенными постройками, он заботился об украшении Петербурга; памятниками этой его деятельности остались: монумент Петру Великому (Фальконета), решетка Летнего сада, невский мост и гранитные набережные Невы и каналов. “Исполненный долготой дней” (как выразился вития Анастасий), Б. скончался в СПб. 31 августа 1795 г. и погребен в Александро-Невской лавре. Державин почтил его память одой, в которой, перечисляя его заслуги, говорит: “Луч милости был, Бецкий, ты”. Эти слова вырезаны и на надгробном памятнике Бецкого, и действительно, ими лучше всего характеризуется его значение.

Как виновник и главный деятель педагогической реформы в России, Б. был одушевлен идеей (подсказанной ему энциклопедистами и Руссо) о возможности создать новую породу людей, более способных к восприятию начал европейской цивилизации, еще только переложенной на русскую почву, но далеко не усвоенной русским обществом. , бывшая настолько же, как и Б., ученицей “просветительной философии”, проникнутая одинаковыми с ним умственными интересами, не могла не сочувствовать этой смелой и грандиозной идее и дала Б. обширные средства для ее осуществления. Эта мысль о создании новой породы людей силой воспитания имела тесную связь с другой мыслью: о необходимости предпочесть общее образование - специальному и вместе с тем обратить особенное внимание на нравственное развитие юношества. Эти идеи и были положены в основу “генерального плана воспитания”, задуманного при ближайшем участии Б. Признавая могущество воспитания, которым “даруется новое бытие и производится новый род подданных”, Б. возлагал на государство обязанность воспитывать народ и от новой педагогической системы ожидал искоренения двух главнейших недостатков прежней: односторонности специального образования и пренебрежения нравственным началом при развитии человеческих способностей. Одно учение бессильно производить истинно полезных граждан: кроме просвещения ума наукой, необходимо облагорожение сердца. Этот нравственный элемент должен занимать в воспитании первое место: благонравие учеников должно быть предпочитаемо их успехам. Но воспитание не достигает своей цели, если не будут разъединены между собой два смежных поколения, из которых одно, старшее, погрязло в невежестве и рутине, а другому, младшему, грозила бы подобная же участь, если не поставить между ними искусственной преграды, если не закрыть всех путей, которыми старые рутинеры, “зверообразные и неистовые в словах и поступках”, распространяли свое влияние на юные и незрелые умы подрастающего поколения. Такой искусственной преградой должны были явиться закрытые школы (интернаты), где предполагалось выдерживать детей до тех пор, пока не созреет их ум и не окрепнут привычки к иной, просвещенной среде. К мысли педагогической присоединялась не менее важная мысль политическая: создать в России образованное третье сословие, отсутствие которого сильно чувствовалось в нашем государственном строе. Б. видел, как росло на Западе нравственное и экономическое значение этого сословия, и вспоминал о своем отечестве, где “два чина только установлены: дворяне и крестьяне”, а купцы, мещане, ремесленники никакого значения не имели. В видах образования “третьего чина людей” учреждены были при шляхетном корпусе при Академии художеств воспитательные мещанские училища. Воспитанники их, а равно и питомцы воспитательного дома и коммерческого училища, отличившиеся благонравием и успехами, получали потомственную свободу и разные гражданские права. Все эти педагогические планы вместе с различными постановлениями об училищах собраны в отдельном издании: “Собрание учреждений и предписаний касательно воспитания в России обоего пола благородного и мещанского юношества” (3 части, СПб., 1789-91). Идея воспитания “новой породы людей” не могла осуществиться, потому что нет возможности отделить воспитанников от общества, из которого они берутся и в которое опять должны возвратиться; но все-таки за Б. осталась та важная заслуга, что он первый явился поборником общего образования, энергической деятельностью по учреждению городских училищ много помог распространению грамотности и, кроме того, положил начало женскому образованию в России.

Биография

Внебрачный сын генерал-фельдмаршала князя Ивана Юрьевича Трубецкого , сокращенную фамилию которого впоследствии получил, и, вероятно, баронессы Вреде . Родился в Стокгольме, где отец его был в плену, и там же прожил детские годы. Получив сначала под руководством отца «преизрядное учение», Бецкой был послан для дальнейшего образования в Копенгаген , в местный кадетский корпус; затем недолго служил в датском кавалерийском полку, во время учения был сброшен лошадью и сильно помят, что, по-видимому, и принудило его отказаться от военной службы. Он долго путешествовал по Европе, а -1726 годы провел «для науки» в Париже , где, вместе с тем, состоял секретарем при русском после и был представлен герцогине Иоанне Елизавете Ангальт-Цербстской (матери Екатерины II), которая и в то время, и впоследствии относилась к нему очень милостиво (благодаря чему возникла гипотеза о том, что Екатерина II - его дочь).

В России Бецкой сначала состоял флигель-адъютантом при отце в Киеве и в Москве , а в 1729 году определился на службу в Коллегию иностранных дел, от которой нередко был посылаем в качестве кабинет-курьера в Берлин , Вену и Париж. Благодаря отцу и единокровной сестре Анастасии Ивановне , жене принца Людвига Гессен-Гомбургского, Бецкой стал близок ко двору Елизаветы Петровны . Исследованиями П. М. Майкова установлено, что он совсем не принимал участия в перевороте 25 ноября (6 декабря) 1741 года , возведшем на престол Елизавету.

Вследствие происков канцлера Бестужева Бецкой был принужден () выйти в отставку. Он выехал за границу и по дороге туда старался, по собственным его словам, «ничего не пропустить из пространной живой книги природы и всего виденного, выразительнее всяких книг научающей почерпнуть все важные сведения к большому образованию сердца и ума» . За границей Бецкой прожил 15 лет, преимущественно в Париже, где посещал светские салоны, свел знакомство с энциклопедистами и путем бесед и чтения усвоил себе модные тогда идеи.

Пётр III в начале 1762 года вызвал Бецкого в Петербург, произвел в генерал-поручики и назначил главным директором канцелярии строений и домов его величества . В перевороте 28 июня (9 июля) 1762 года Бецкой не принимал участия и о приготовлениях к нему, по-видимому, ничего не знал; может быть, потому, что всегда равнодушно относился к политике в собственном смысле. Екатерина, знавшая Бецкого с самого приезда своего в Россию, приблизила его к себе, оценила его образованность, изящный вкус, его тяготение к рационализму, на котором и сама воспиталась. В дела государственные Бецкой не вмешивался и влияния на них не имел; он отмежевал себе особую область - воспитательную.

Указом 3 марта 1763 года на него было возложено управление, а в он был назначен президентом Академии художеств , при которой он устроил воспитательное училище. 1 сентября 1763 года был обнародован манифест об учреждении московского воспитательного дома по плану, составленному, согласно одним данным, самим Бецким, согласно другим - профессором Московского университета А. А. Барсовым , по указаниям Бецкого. По мысли Бецкого, в Петербурге было открыто «воспитательное общество благородных девиц» (впоследствии ), вверенное его главному попечению и руководству. В 1765 году он был назначен шефом Сухопутного шляхетского корпуса, для которого составил устав на новых началах. В 1768 году Екатерина II произвела Бецкого в чин действительного тайного советника . В 1773 году , по плану Бецкого и на средства Прокопия Демидова , было учреждено Воспитательное коммерческое училище для купеческих детей.

Вверив Бецкому руководство всеми учебными и воспитательными заведениями, Екатерина одарила его большими богатствами, значительную долю которых он отдавал на дела благотворительности и особенно на развитие воспитательных учреждений. По образцу московского Бецкой открыл воспитательный дом в Петербурге , а при нем учредил вдовью и сохранную казны, в основу которых легли сделанные им щедрые пожертвования.

<…>

Луч милости был, Бецкой, ты!

Кто в бранях крови лил потоки;

Кто грады в прах преображал –

Ты милосердья полн, любови,

Спасал, хранил, учил, писал;

Кто блеск метал – ты устранялся;

Кто богател – ты ущедрялся;

Кто расточал – ты жизнь берег;

Кто для себя – ты жил для всех.

<…>

В 1773 году Сенат в торжественном заседании поднес Бецкому выбитую в его честь, согласно Высочайшей воли, за учреждение на свои средства стипендий в 1772 году, большую золотую медаль, с надписью: «За любовь к отечеству. От Сената 20 ноября 1772 года» . В качестве директора канцелярии строений Бецкой много способствовал украшению Петербурга казенными постройками и сооружениями; самыми крупными памятниками этой стороны его деятельности остались монумент Петру Великому , гранитная набережная Невы и каналов и решетка Летнего сада . К концу жизни Бецкого Екатерина охладела к нему, лишила его звания своего чтеца. Из её выражения: «Бецкой присвояет себе к славе государской» можно думать, что причина охлаждения коренилась в уверенности императрицы, что Бецкой единственно себе приписывает заслугу воспитательной реформы, между тем как Екатерина и сама претендовала на значительную роль в этом деле.

Бецкой погребен в Александро-Невской лавре . На его надгробном памятнике помещены медальоны с изображением медали «За любовь к отечеству» и надпись

«ЧТО ЗАСЛУЖИЛЪ ВЪ СВОИХЪ ПОЛЕЗНЫХЪ ДНЯХЪ

ДА БУДЕТ ПАМЯТНИКЪ И ВЪ ПОЗДНИХЪ ТО ВЕКАХЪ

QUOD AEVO PROMERUIT, AETERNE OBTINUIT».

Педагогические взгляды

Основные начала предпринятой Бецким воспитательной реформы изложены им в докладе: «Генеральное учреждение о воспитании юношества обоего пола», утверждённом императрицей 1 (12) марта 1764 года . В «Генеральном учреждении» - общими афористическими выражениями, а в уставах - по пунктам, в приложении к практическим надобностям, изложены педагогические воззрения западноевропейского рационализма. Взгляды Бецкого на методы воспитания были прогрессивны для своего времени: воспитатели должны быть «добросовестными и примера достойными людьми» , обучать без принуждения, с учётом склонностей ребёнка, не применять телесных наказаний.

Бецкой из далеко не совпадающих воззрений Локка , Руссо и Гельвеция , принимая одно и отбрасывая другое, составил цельную систему. В её основе лежала задача создать новую породу людей. Образ нового человека определённо у Бецкого нигде не рисуется, но, судя по разбросанным замечаниям, главной его чертой было отсутствие тех отрицательных свойств, которые были характерны для современников. Отдельные положительные штрихи таковы: «Человек, чувствуя себя человеком, …не должен допускать поступать с собою как с животным» ; «чтобы с изящным разумом изящнейшее ещё соединялося сердце» ; «человек должен познать правила гражданской жизни» .

Екатерина, бывшая, как и Бецкой, последовательницей просветительной философии, сочувствовала этой грандиозной идее, и «Генеральный план» составлен Бецким несомненно после предварительного обсуждения основных его положений совместно с императрицей. Средством достижения «новой породы» является воспитание. Не отрицая значения общего образования, образования ума, Бецкой центр тяжести переносит на образование сердца, на воспитание. «Корень всему злу и добру - воспитание» , говорит он. «Украшенный или просвещенный науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина, но во многих случаях паче во вред бывает, если кто от самых нежных юности своей лет воспитан не в добродетелях» .

Согласно с Руссо, Бецкой признает, что человек от природы не зол, а добр, и душа ребенка подобна воску, на котором можно писать что угодно. Бецкой предлагает воспитательным учреждениям писать на ней доброе: «Утверждать сердце юношей в похвальных склонностях, возбуждать в них охоту к трудолюбию, и чтобы страшились праздности; научить их пристойному поведению, учтивости, соболезнованию о бедных, несчастливых; обучать их домостроительству…, особливо же вкоренять в них… склонность к опрятности и чистоте» .

Важно образовать в этом направлении сначала первое поколение, «новых отцов и матерей, которые бы детям своим те же прямые и основательные воспитания правила в сердце вселить могли, какие получили они сами, и так следуя из родов в роды, в будущие веки» .

Но воспитание не может достигнуть своей цели, если первые воспитываемые поколения не будут совершенно изолированы от смежных с ними старших, погрязших в невежестве, рутине и пороках. Эту мысль, лишь слегка намеченную Руссо («нет врожденных пороков и злодейств, но дурные примеры их внушают» ), Бецкой развил до крайних пределов. Между старым поколением и новым, по мысли Бецкого, надо создать искусственную преграду, дабы первое, «зверообразное и неистовое в словах и поступках» лишилось возможности оказывать какое-либо влияние на второе. Такой искусственной преградой должны были служить закрытые учебные заведения (интернаты), где, под руководством просвещенных наставников, дети и юноши выдерживались бы до тех пор, пока не окрепнет их сердце и не созреет ум, то есть до 18-20 лет.

Подобно Локку, Бецкой признавал значение физического воспитания и необходимость считаться с темпераментом ребенка, а подобно Руссо «полагал надобность следовать по стопам натуры, не превозмогая и не переламывая её, но способствуя ей» . С идеей педагогической Бецкой сливал и политико-социальное стремление: создать в России образованное третье сословие , «третий чин людей». Он видел, как росло на Западе нравственное, политическое и особенно экономическое значение этого сословия, и сожалел, что в России только «два чина установлены: дворяне и крестьяне» , а купцы, мещане, ремесленники и связанные с этими званиями отрасли государственной жизни значения не имели.

«В чужих государствах , - рассуждал Бецкой, - третий чин народа, заведенный уже за несколько веков, продолжается из рода в род: но как здесь (в России) сей чин ещё не находится, то мнится, в оном и нужда состоит… Прямое намерение нового учреждения (Воспитательного дома) - произвести людей способных служить отечеству делами рук своих в различных искусствах и ремеслах » . Устройство ряда заведений (воспитательные дома, мещанские училища при шляхетном корпусе и при Академии Художеств), помимо своих прямых и непосредственных задач - воспитывать безродных детей, дать образование детям низших классов, - имело целью именно создание этого «третьего чина людей». Все педагогические планы Бецкого и уставы созданных им заведений собраны в отдельном издании: «Учреждения и Уставы, касающиеся до воспитания в России обоего пола юношества» (СПб. , 1774). С усилением дворянской реакции после Крестьянской войны (1773-75) эти воззрения показались слишком либеральными, и Бецкой был отстранён от руководства просветительными учреждениями.

Награды

Кавалер орденов

- Орден Святого Александра Невского 9 (20) февраля 1762 года

- Орден Святого апостола Андрея Первозванного 21 апреля (2 мая) 1768 года

- Орден Святого Владимира I степени 23 октября (3 ноября) 1782 года . В день учреждения ордена.

Личная жизнь

Бецкой был холост, но имел ряд «воспитанников», включая Анастасию Соколову, которой он завещал 80 000 рублей серебром и 40 000 ассигнациями, а также два каменных дома на Дворцовой набережной . Являлся куратором Смольного института, и, будучи уже пожилым человеком, забрал в дом к себе жить 17-летнюю выпускницу Глафиру Алымову , которую очень ревновал. Когда девушка вышла замуж и, не выдержав постоянного контроля Бецкого, бежала с мужем в Москву, Бецкого сразил удар, он чуть не умер и отошел от большинства своих дел.

Память

- В 1868 году во дворе Петербургского Воспитательного дома установлен бюст Бецкого (1868, увеличенная копия скульптора А. П. Лаврецкого с оригинала Я. И. Земельгака , 1803; наб. Мойки , 52).

- Бронзовая фигура Бецкого помещена на памятниках императрице Екатерине II в Петербурге и Царском Селе, на фризе памятника «Тысячелетие России» .

- Частично сохранился Дом Бецкого , расположенный в Санкт-Петербурге по адресу Дворцовая наб. , 2

В художественной литературе

- Юрий Лиманов «Прелестное дитя греха», исторический роман, 2005 г.

- Михаил Казовский «Екатерина: мудрость и любовь», историческая повесть, 2010 г.

- Михаил Казовский «Наследник Ломоносова», историческая повесть, 2011 г.

Примечания

Ссылки

- Майков П. М. Ив. Ив. Бецкой. Опыт биографии. - СПб. , 1904.

- Лаппо-Данилевский А. С. И. И. Бецкой и его система воспитания. Отзыв о сочинении П. М. Майкова «Иван Иванович Бецкой. Опыт биографии». - СПб. , 1904.

- Бецкой И.И. Письма И.И. Бецкого к императрице Екатерине Второй / Коммент. П.М. Майкова // Русская старина, 1896. – Т. 88. - № 11. – С. 381-420.

- Бецкой И.И. Письмо к Григорию Григорьевичу Гогелю, С.-Петербург, апреля 1784 г. / Сообщ. А.Ф. Бычков // Русская старина, 1873. - Т. 8. - № 11. - С. 715-717.

- Бецкой И.И. Челобитная И.И. Бецкого об увольнении его в отпуск за границу / Сообщ. А.Ф. Бычков // Русский архив, 1866. - Вып. 11. - Стб. 1567-1569.

- Бецкой, Иван Иванович Учреждение Императорского Воспитательного для приносных детей дома и госпиталя для бедных родильниц в столичном городе Москве. Генеральный план Имп. Московского воспитательного дома и госпиталя [Текст] : [в 3 ч.] : Ч.1-3 / И. И. Бецкой. - 2-е изд. - СПб. : Акад. наук, 1767. - с. : ил. - Б. ц. Приплетено: 1.Бецкой, Иван Иванович. Прибавление к изданию трех частей Генерального плана Имп. Московского воспитательного дома для желающих ведать знатнейшие заведения... / И. И. Бецкой. - СПб. : Акад. наук, 1768. - 112, 5 с. : 1 л. ил. 2.Бецкой, Иван Иванович. Краткое наставление, выбранное из лучших авторов с некоторыми физическими прмечаниями о воспитании детей от рождения их до юношества / И. И. Бецкой. - СПб. : Шляхетский сухопут. корпус, 1766. - 5, 49 с.

- Ржевская Г.И. Памятные записки Глафиры Ивановны Ржевской // Русский архив, 1871. - Кн. 1. - Вып. 1. - Стб. 1-52.

| Президенты Академии художеств | |

|---|---|

| Российская империя | Шувалов (1757-1763) Бецкой (1764-1794) Мусин-Пушкин (1795-1797) Шуазёль-Гуфье (1797-1800) Строганов (1800-1811) Оленин (1817-1843) М.Лейхтенбергский (1843-1852) Мария Николаевна (1852-1876) Владимир Александрович (1876-1909) Мария Павловна (1909-1917) |

| Советский Союз | Бродский (1934-1939), как директор Всероссийской академии художеств Герасимов (1947-1957) Иогансон (1958-1962) Серов (1962-1968) Томский (1968-1983) Угаров (1983-1991) |

| Российская Федерация | Пономарёв (1992-1997) Церетели (с 1997) |

Категории:

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся 14 февраля

- Родившиеся в 1704 году

- Родившиеся в Стокгольме

- Умершие 10 сентября

- Умершие в 1795 году

- Умершие в Санкт-Петербурге

- Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного

- Трубецкие

- Директоры Первого кадетского корпуса

- Меценаты Российской империи

- Политики Российской империи

- Внебрачное потомство аристократов Российской империи

- Окружение Екатерины II

- Секретари

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Бецкой, Иван Иванович" в других словарях:

Побочный сын кн. Ивана Юрьевича Трубецкого (впоследствии фельдмаршала), прижитый им во время пребывания в плену в Стокгольме после неудачного сражения под Нарвою в 1700 г., род., по единогласному показанию, 3 февраля, но годом рождения одни… … Большая биографическая энциклопедия

Бецкой, Иван Иванович, русский государственный деятель, побочный сын генерал фельдмаршала князя Ивана Юрьевича Трубецкого, сокращенную фамилию которого впоследствии получил, и, вероятно, баронессы Вреде. Родился 3 февраля 1704 г. в Стокгольме,… … Биографический словарь

Иван Иванович Бецкой – видный деятель русского Просвещения. По его инициативе было создано первое в России женское учебное заведение – Смольный институт благородных девиц, а также Воспитательный дом для сирот и детей подкидышей. Он был личным секретарём Екатерины II в 1762 – 1779 годах и президентом Императорской Академии Искусств.

Иван Иванович Бецкой родился 3 февраля 1704 года в Стокгольме. Его отец – князь Иван Юрьевич Трубецкой, попавший в ходе Северной войны в плен к шведам. Точных сведений о матери нет. Под одной версии - это баронесса Вреде, по другой - графиня Шпарр, иные версии утверждают, что его мать вообще была простого звания. Вот что об этом писал князь Михаил Михайлович Щербатов:

Князь Иван Юрьевич Трубецкой, быв пленен шведами, имел любовницу, сказывают, единую благородную женщину в Стокгольме, которую уверил, что он был вдов, и от нее имел сына, которого именовали Бецким, и сей еще при Петре Великом почтен был благородным и уже был в офицерских чинах.

В 1718 году Ивана Трубецкой и Автоном Головин были обменены на находившегося в русском плену шведского фельдмаршала Реншильда. По возвращении Ивана Юрьевича из плена его семья приняла маленького Ваню как родного. По прошествии нескольких десятилетий Иван Юрьевич, не имевший законных наследников по мужской линии, предложит сыну сменить фамилию и стать Трубецким. Однако он получит отказ. Иван Иванович ответит, что «известен стал под именем Бецкого и с этим именем останется и умрёт».

Бецкой был послан для получения образования в Копенгаген, в местный кадетский корпус; затем недолго служил в датском кавалерийском полку, во время учения был сброшен лошадью и сильно помят, что, по-видимому, и принудило его отказаться от военной службы. Он долго путешествовал по Европе, а 1722-1728 годы провел «для науки» в Париже, где, вместе с тем, состоял секретарем при русском после и был представлен герцогине Иоанне Елизавете Ангальт-Цербстской (матери Екатерины II). Существует версия, что именно Бецкой и является настоящим отцом Екатерины II.

В 1729 г. приехал в Россию, служил в Коллегии иностранных дел, состоя одновременно адъютантом при отце.

При воцарении Анны Иоанновны князь Трубецкой, вместе с А.Кантемиром, Ягужинским и другими, был среди главных сторонников самодержавия и сам вручил императрице известную челобитную, которую подписал и молодой Бецкой. С 8 апреля 1730 года Бецкой был определён Трубецким в звание генерал-адъютанта, но утверждён в этом звании Военной коллегией был только 5 сентября 1733 года и притом в майорском ранге, а через год был произведён в подполковники. Продолжая служить при отце, Бецкой ездил в начале 1739 г. с его дочерью Анастасией Ивановной (которая в 1738 г. вступила во второй брак с принцем Людвигом Гессен-Гомбургским) за границу и посетил разные места Германии, а также Дрезден, Лейпциг, Берлин, и зимою 1740 г. возвратился опять в Россию.

В перевороте 1741 г. Бецкой лично деятельного участия не принимал, а только являлся к Шетарди с различными поручениями от Императрицы Елизаветы немедленно после вступления ее во дворец. Его сестра Анастасия Ивановна сумела завоевать особое расположение императрицы Елизаветы Петровны, находясь при ней во время дворцового переворота в 1741 году, за что была пожалована 25 ноября 1741 года статс-дамой. Благодаря ей он стал близок ко двору Елизаветы Петровны.

18 февраля 1742 г. Бецкой, будучи в чине подполковника, был пожалован камергером к наследнику престола Петру Феодоровичу. В этой должности Бецкой часто появлялся при Дворе и неоднократно виделся с принцессой Ангальт-Цербстскою Иоанной-Елизаветой, прибывшей в 1744 г. в Москву с дочерью своею, которая вскоре вступила в брак с Петром Федоровичем. За это время, по словам самой Екатерины II, "мать ее очень близко привязалась к супругам Гессен-Гомбургским и еще более - к камергеру Бецкому. Это очень не нравилось графине Румянцевой, маршалу Брюмеру и вообще всем".

Кроме того, состоя камергером малого двора вместе с Петром Сумароковым, Лилиенфельдом, Дикером, Петром Девиером, Бецкой, хорошо владевший французским и немецким языками и уже видевший немало на своем веку за границей, имел возможность как интересный собеседник обратить на себя внимание наследника престола и его супруги, предпочтительно перед прочими лицами великокняжеского двора, состоявшего преимущественно из немцев. В 1747 г. Бецкой разделил участь последних и, по настояниям канцлера Бестужева-Рюмина, был удален вместе с прочими приближенными великого князя, так как они влияли на Его Высочество в духе, не соответствующем политическим видам канцлера.

Бецкой, однако, остался камергером, но уже весьма редко появлялся при Дворе и даже совершил снова поездку за границу в 1756 г., вместе с князем Димитрием Михайловичем Голицыным, женатым на его племяннице, Екатерине Дмитриевне Кантемир (дочери Анастасии Ивановны Гессен-Гомбургской от первого ее брака). Во время этого продолжительного пребывания за границей Бецкой посетил Германию, Голландию, Францию и Италию, осматривал различные учреждения и богоугодные заведения. Познакомился в Париже с многими художниками, учеными и писателями (как, например, с Гриммом, Дидеро и т. д.), а также с госпожой Жоффрен и посещал ее салон, в котором собирались корифеи французской литературы и художеств. Вероятно, тогда же в Париже Бецкой ознакомился с учениями и взглядами как энциклопедистов, так и Руссо и его последователей. Это знакомство во многом отразилось в различных проектах Бецкого, представленных им впоследствии Екатерине II.

Государственная деятельность, прославившая его, началась с приходом Екатерины II к власти. Указом 3 марта 1763 года на него было возложено управление, а в 1764 он был назначен президентом Академии художеств, при которой он устроил воспитательное училище. 1 сентября 1763 года был обнародован манифест об учреждении московского воспитательного дома по плану, составленному, согласно одним данным, самим Бецким, согласно другим - профессором Московского университета А. А. Барсовым, по указаниям Бецкого. По мысли Бецкого, в Петербурге было открыто «воспитательное общество благородных девиц» (впоследствии Смольный институт), вверенное его главному попечению и руководству.

Бецкой мечтал о новом дворянстве - просвещенном и трудолюбивом. Думал он не только о дворянстве. Он предложил воспитать в России «третий чин людей», необходимый для торговли, промышленности и ремесел. Иными словами, русскую просвещенную буржуазию, которая была бы столь же трудолюбива, как и западная, но при этом была бы воспитана не на любви к деньгам, а на любви к людям. Если пофантазировать, это был хороший фундамент для построения капиталистического общества «с человеческим лицом». Более того, Бецкой считал, что из «третьего чина» должны выйти не только коммерсанты и фабриканты, но и люди, живущие интеллектуальным трудом, то есть интеллигенция. Идеи Бецкого опередили время почти на сто лет: и буржуазия, и интеллигенция в России XVIII века только нарождались.

Бецкой ратовал за обучение «легкое и естественное». Он писал, что «приводить детей к учению надобно, как в приятное, украшенное цветами поле, а тернии, в оном находящиеся, только раздражают природу, особливо сначала, а сие происходит единственно от неразумения воспитателя». Бецкой был уверен, что преподаватели должны учитывать возрастную психологию учеников и не заставлять их слишком много учить наизусть, перегружая память. По его мнению, преподаватели должны стараться заинтересовать детей, «используя их естественную детскую любознательность». Здесь Бецкой возлагал большие надежды на наглядную методику: детям как можно больше нужно показывать различные предметы, чтобы они изучали «вещи, а не слова». Поэтому он рекомендовал держать в классах глобусы, чучела, макеты и коллекции камней, а также чаще устраивать с детьми познавательные прогулки. Тем, кто постарше, надо наблюдать за трудом ремесленников. Выбрав ремесло себе по душе, они сначала будут играть в него, но именно в процессе игры усвоят основы труда. Конечно, Бецкой был против телесных наказаний, считая, что они развивают мстительность и притворство. Вместо них он ставил «осуждение», которое для нравственного человека сильнее розги.

По мнению Ивана Ивановича, воспитание новых людей должно проходить вдали от общества, его законов и морали. Именно по таким принципам были организованы Смольный институт и Воспитательный дом в Москве.

С самого основания Воспитательного дома важное значение придавалось медицинским аспектам деятельности учреждения. Согласно Генеральному плану "О начальниках и служителях Воспитательного дома", в Воспитательном доме предусматривался штат медицинских работников, состоящий из докторов, лекарей и повивальных бабок. Таким образом, Императорский Московский воспитательный дом по праву можно считать колыбелью российской педиатрии.

Воспитательный дом управлялся Опекунским советом и финансировался частными пожертвованиями (в том числе от имени монархов и великих князей) и налогами - четвертью сбора с публичных зрелищ и особым налогом на клеймение карт. Все игральные карты, продаваемые в России, облагались налогом в пять копеек с колоды российского производства и десять - с заграничных, принося 21 тысячу рублей в 1796 и 140 тысяч в 1803. С 1819 до 1917 Воспитательный дом обладал монополией на производство карт, которые выпускала только принадлежавшая ему Александровская мануфактура в Петербурге.

С 1772 Опекунский совет также управлял банковскими учреждениями - Ссудной, Сохранной и Вдовьей казнами, ставшие в XIX веке основным источником дохода. В том же году на средства П.А.Демидова было открыто Демидовское коммерческое училище и театральная студия антрепренёра Медокса. Дети до 11 лет обучались письменности и основам ремёсел в стенах учреждения, а с 1774 отдавались в обучение на сторонних фабриках и мастерских. Одарённые воспитанники посылались для продолжения образования в МГУ, Академию художеств, а 180 человек были отправлены для обучения в Европу. Большинство же выпускников не имело таких привилегий - им давали одежду, один рубль денег, и паспорт свободного человека, разрешающий вступать в купечество и открывать собственные предприятия.

В 1770 году опять же по инициативе Ивана Ивановича Бецкого по образцу Московского воспитательного дома был создан Петербургский Воспитательный дом.

Смольный институт по мысли Екатерины II должен был стать образцовым учебным заведением, равного которому не было тогда в Европе. По уставу дети должны были поступать в заведение не старше шестилетнего возраста и оставаться там двенадцать лет, причем с родителей бралась расписка, что они не будут требовать их назад ни под каким предлогом до истечения этого срока. Императрица надеялась, удалив детей на долгий срок от невежественной среды и вернув туда уже развитую и облагороженную девушку, способствовать смягчению нравов и создать «новую породу людей». Сенату было повелено напечатать и разослать устав этого заведения по всем губерниям, провинциям и городам, «чтобы каждый из дворян мог, если пожелает, поручить дочерей своих в младенческих годах сему учрежденному воспитанию». Указ предусматривал воспитание двухсот благородных девиц в новостроящемся Новодевичьем монастыре.

В 1765 году при институте, учрежденном первоначально как закрытое привилегированное учебное заведение для дочерей дворянской знати, открылось отделение «для мещанских девиц» (недворянских сословий, кроме крепостных крестьян). Здание для Мещанского училища было возведено архитектором Ю. Фельтеном.

В первом классе воспитанницам преподавали русский и иностранные языки, а также арифметику и, конечно, разные рукоделия. Во втором вводились география и . В третьем - словесность, архитектура, геральдика, музыка, танцы. Занятия последними должны были сделать воспитанниц института приятными членами общества. С этого же времени смолянки должны были сами шить себе платья. Четвертый класс посвящался полностью практическим занятиям. Старшие воспитанницы по очереди занимались с младшими, чтобы научиться воспитывать детей. Они приучались также к поддержанию порядка и домашней экономии. Их учили договариваться с поставщиками, производить подсчет расходов, платить по счетам и определять цену продуктам.

Портрет И.И.Бецкого работы Александра Рослина (1776-77 г.)

31 год – с 1763 по 1794 Бецкой был президентом академии художеств.Академия содержалась на средства казны и соединяла в себе собственно академию и художественное училище. Управление осуществлял директор, у которого хранилась большая академическая печать. Директора избирали из числа ректоров каждые четыре месяца, но не более трех раз подряд, в его обязанности входил надзор за общим порядком в Академии художеств, воспитанием и обучением. В училище принимались мальчики всех сословий пяти-шести лет (с этого возраста Бецкой считал возможным начать воспитывать достойных граждан отечества), и в течение девяти лет их учили общеобразовательным дисциплинам, а также копированию гравюр и рисунков. Наиболее способных переводили в специальные классы и в течение шести лет из них готовили скульпторов, живописцев, граверов и архитекторов.

27 июня 1769 г. Бецкой испросил разрешение Императрицы содержать на собственном иждивении, начиная с 1770 г., по десяти мальчиков, принимая их всякие три года. К 1785 г. было уже 60 человек, воспитывавшихся на счет Бецкого при Академии художеств. С последовавшим в 1786 г. изменением размеров процентов, платимых банком, Бецкой не нашел более возможным продолжать это дело и уведомил о том совет ранее предстоявшего в 1788 г. нового приема воспитанников.

Художественные предметы преподавали академики. В Академии художеств были запрещены телесные наказания. В своем письме опекунскому совету академии (1784) Бецкой писал: «…человек, почитая себя человеком, не должен допускать поступать с собою, как с животным». Сам Бецкой любил театр и старался передать эту любовь своим воспитанникам. При Академии художеств был открыт театр, в котором играли учащиеся (они же изготовляли и декорации к спектаклям). Часто устраивались балы, иллюминации, живые картины. Музыкальное образование воспитанников включало обучение игре на клавесине, скрипке, виолончели, музыкально-теоретические дисциплины и пение. Были сформированы ученический оркестр и хор воспитанников училища.

Бецкой завещал Академии два шкафа с гравированными антиками, весьма древними, и с редкими слепками изображений различных исторических лиц, сделанных по преимуществу французскими художниками. Эта коллекция была собрана им еще во время его заграничных путешествий.

В 1765 году он был назначен шефом Сухопутного шляхетского корпуса, для которого составил устав на новых началах. Согласно утвержденным в том же 1765 г. "пунктам для перемены" кадетского корпуса (в числе которых положительно предписывалось "всякие телесные наказания кадетам ныне отрешить"), Бецким был составлен новый устав, утвержденный Императрицей 11 сентября 1766 г. Здесь также повторялись начала, находимые и в прочих уставах, составленных Бецким: принимались в корпус дети только дворян, не старше шести лет, причем родители давали подписку, что отдают детей добровольно, не менее как на пятнадцать лет, в продолжении которых не будут брать детей даже в отпуск. Корпус был заведением закрытым, имел пять возрастов (или классов), в каждом возрасте пребывали три года. Вступая в 4-й возраст, кадет имел право выбрать гражданскую службу и сообразно этому обучался некоторым другим наукам, которым остальные кадеты не обучались. Предписывалось заботиться о физическом и нравственном развитии кадет, обходиться с ними ласково, никогда не бить шпагою или фухтелем, стараться предупреждать и отвращать ошибки и проступки и т. д. Окончившие полный курс поступали в военную службу, лучшие награждались медалями, а наиболее достойные имели право, с согласия родителей, путешествовать три года за границей на счет корпуса. Все уставы, составленные Бецким, требовали особенно хороших наставников и преподавателей, в которых в то время ощущался большой недостаток; приходилось поэтому прибегать к содействию иностранцев. Желание отстранить иноземное влияние побудило Бецкого в 1772 г. представить Императрице особый доклад, в котором предлагалось учредить при сухопутном корпусе особое отделение для воспитания мещанских детей, из которых могли со временем образоваться достойные преподаватели и воспитатели для корпуса. Императрица утвердила этот проект 27 октября. В 1773 г. директором корпуса был назначен генерал-поручик Пурпур, а Бецкой оставался только членом совета, до его упразднения в 1785 г.

В 1768 году Екатерина II произвела Бецкого в чин действительного тайного советника. В 1773 году, по плану Бецкого и на средства Прокопия Демидова, было учреждено Воспитательное коммерческое училище для купеческих детей.

Вверив Бецкому руководство всеми учебными и воспитательными заведениями, Екатерина одарила его большими богатствами, значительную долю которых он отдавал на дела благотворительности и особенно на развитие воспитательных учреждений. По образцу московского Бецкой открыл воспитательный дом в Петербурге, а при нем учредил вдовью и сохранную казны, в основу которых легли сделанные им щедрые пожертвования.

Портрет И. И. Бецкого работы Александра Рослина (1777)

В 1773 году Сенат в торжественном заседании поднес Бецкому выбитую в его честь, согласно Высочайшей воли, за учреждение на свои средства стипендий в 1772 году, большую золотую медаль, с надписью: «За любовь к отечеству. От Сената 20 ноября 1772 года». В качестве директора канцелярии строений Бецкой много способствовал украшению Петербурга казенными постройками и сооружениями; самыми крупными памятниками этой стороны его деятельности остались монумент Петру Великому, гранитная набережная Невы и каналов и решетка Летнего сада.

К концу жизни Бецкого Екатерина охладела к нему, лишила его звания своего чтеца. Из её выражения: «Бецкой присвояет себе к славе государской» можно думать, что причина охлаждения коренилась в уверенности императрицы, что Бецкой единственно себе приписывает заслугу воспитательной реформы, между тем как Екатерина и сама претендовала на значительную роль в этом деле.

Бецкой был холост, но имел ряд «воспитанников», включая Анастасию Соколову, которой он завещал 80 000 рублей серебром и 40 000 ассигнациями, а также два каменных дома на Дворцовой набережной. Являлся куратором Смольного института, и, будучи уже пожилым человеком, забрал в дом к себе жить 17-летнюю выпускницу Глафиру Алымову, которую очень ревновал. Когда девушка вышла замуж и, не выдержав постоянного контроля Бецкого, бежала с мужем в Москву, Бецкого сразил удар, он чуть не умер и отошел от большинства своих дел.

Ctrl Enter

Заметили ошЫ бку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter