Общее развитие нервной системы. Развитие нервной системы

Классификация и строение нервной системы

Значение нервной системы.

ЗНАЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Основное значение нервной системы состоит в обеспечении наилучшего приспособления организма к воздействию внешней среды и осуществлении его реакций как единого целого. Раздражение, полученное рецептором, вызывает нервный импульс, который передается в центральную нервную систему (ЦНС), где осуществляется анализ и синтез информации , вследствие чего возникает ответная реакция.

Нервная система обеспечивает взаимосвязь между отдельными органами и системами органов (1). Она регулирует физиологические процессы, протекающие во всех клетках, тканях и органах организма человека и животного (2). Для одних органов нервная система обладает пусковым действием (3). В этом случае функция полностью зависит от воздействий нервной системы (например, мышца сокращается вследствие того, что получает импульсы из центральной нервной системы). Для других - лишь изменяет существующий уровень их функционирования (4). (Например, импульс, приходящий к сердцу, изменяет его работу, замедляет или ускоряет, усиливает или ослабляет).

Влияния нервной системы осуществляются очень быстро (нервный импульс распространяется со скоростью 27-100 м/с и более). Адрес воздействия очень точен (направлены к определенным органам) и строго дозирован. Многие процессы обусловлены наличием обратной связи ЦНС с регулируемыми ею органами, которые, посылая афферентные импульсы к центральной нервной системе, сообщают ей о характере полученного воздействия.

Чем сложнее организована и более высокоразвита нервная система, тем сложнее и многообразнее реакции организма, тем совершеннее его приспособление к воздействиям внешней среды.

Нервную систему традиционно по строению делят на два основных отдела: ЦНС и периферическую нервную систему.

К центральной нервной системе относят головной и спинной мозг, к периферической - нервы, отходящие от головного и спинного мозга и нервные узлы - ганглии (скопление нервных клеток, расположенных в разных участках тела).

По функциональным свойствам нервную систему делят на соматическую, или цереброспинальную, и вегетативную.

К соматической нервной системе относят ту часть нервной системы, которая иннервирует опорно-двигательный аппарат и обеспечивает чувствительность нашего тела.

К вегетативной нервной системе относят все другие отделы, которые регулируют деятельность внутренних органов (сердце, легкие, органы выделения и др.), гладких мышц сосудов и кожи, различных желез и обмен веществ (обладает трофическим влиянием на все органы, в том числе и на скелетную мускулатуру).

Нервная система начинает формироваться на третьей неделе эмбрионального развития из дорсальной части наружного зародышевого листка (эктодермы). Сначала образуется нервная пластинка, которая постепенно превращается в желобок с поднятыми краями. Края желобка приближаются друг к другу и образуют замкнутую нервную трубку. Из нижнего (хвостового) отдела нервной трубки образуется спинной мозг , из остальной части (передней) - все отделы головного мозга: продолговатый мозг, мост и мозжечок, средний мозг, промежуточный и большие полушария.

В головном мозге различают по происхождению, структурным особенностям и функциональному значению три отдела: ствол, подкорковый отдел и кору больших полушарий . Мозговой ствол - это образование, расположенное между спинным мозгом и большими полушариями. К нему относят продолговатый, средний и промежуточный мозг. К подкорковому отделу относят базальные ганглии. Кора больших полушарий является высшим отделом головного мозга.

В процессе развития из переднего отдела нервной трубки образуются три расширения - первичные мозговые пузыри (передний, средний и задний, или ромбовидный). Эту стадию развития головного мозга называют стадией трехпузырного развития (форзац I, А).

У 3-недельного эмбриона намечается, а у 5-недельного хорошо выражено разделение поперечной бороздой переднего и ромбовидного пузырей еще на две части, вследствие чего образуется пять мозговых пузырей - стадия пятипузырного развития (форзац I, Б).

Эти пять мозговых пузырей дают начало всем отделам головного мозга. Мозговые пузыри растут неравномерно. Наиболее интенсивно развивается передний пузырь, который уже на ранней стадии развития разделяется продольной бороздой на правый и левый. На третьем месяце эмбрионального развития сформировано мозолистое тело, которое соединяет правое и левое полушария, а задние отделы переднего пузыря полностью покрывают промежуточный мозг. На пятом месяце внутриутробного развития плода полушария распространяются до среднего мозга, а на шестом - полностью покрывают его (цвет. табл. II). К, этому времени все отделы головного мозга хорошо выражены.

4. Нервная ткань и её основные структуры

В состав нервной ткани входят высокоспециализированные нервные клетки, названные нейронами, и клетки нейроглии. Последние тесно связаны с нервными клетками и выполняют опорную, секреторную и защитную функции.

В развитие нервной системы связано как с двигательной активностью, так и со степенью активности ВНД.

У человека выделяют 4 стадии развития нервной деятельности мозга:

- Первичные локальные рефлексы – это «критический» период в функциональном развитии нервной системы;

- Первичная генерализация рефлексов в форме быстрых рефлекторных реакций головы, туловища и конечностей;

- Вторичная генерализация рефлексов в виде медленных тонических движений всей мускулатуры тела;

- Специализация рефлексов, выражающаяся в координированных движениях отдельных частей тела.

- Безусловно-рефлекторная адаптация;

- Первичная условно-рефлекторная адаптация (формирование суммационных рефлексов и доминантных приобретенных реакций);

- Вторичная условно-рефлекторная адаптация (образование условных рефлексов на основе ассоциаций – «критический» период), с ярким проявлением ориентировочно-исследовательских рефлексов и игровых реакций, которые стимулируют образование новых условно-рефлекторных связей типа сложных ассоциаций, что является основой для внутривидовых (внутригрупповых) взаимодействий развивающихся организмов;

- Формирование индивидуальных и типологических особенностей нервной системы.

Закладка и развитие нервной системы человек:

I. Стадия нервной трубки. Центральный и периферический отделы нервной системы человека развиваются из единого эмбрионального источника – эктодермы. В процессе развития зародыша она закладывается в виде так называемой нервной пластинки. Нервная пластинка состоит из группы высоких, быстро размножающихся клеток. На третьей неделе развития нервная пластинка погружается в нижележащую ткань и принимает форму желобка, края которого приподнимаются над эктодермой в виде нервных валиков. По мере роста зародыша нервный желобок удлиняется и достигает каудального конца зародыша. На 19-ый день начинается процесс смыкания валиков над желобком, в результате чего образуется длинная трубка – нервная трубка. Она располагается под поверхностью эктодермы отдельно от нее. Клетки нервных валиков перераспределяются в один слой, в результате чего образуется ганглиозная пластинка. Из нее формируются все нервные узлы соматической периферической и вегетативной нервной системы. К 24-му дню развития трубка замыкается в головной части, а сутками позже – в каудальной. Клетки нервной трубки носят название медуллобластов. Клетки ганглиозной пластинки называются ганглиобластами. Медуллобласты затем дают начало нейробластам и спонгиобластам. Нейробласты отличаются от нейронов значительно меньшим размером, отсутствием дендритов, синаптических связей и вещества Ниссля в цитоплазме.

II. Стадия мозговых пузырей. В головном конце нервной трубки после ее замыкания очень быстро образуется три расширения – первичные мозговые пузыри. Полости первичных мозговых пузырей сохраняются в мозгу ребенка и взрослого в видоизмененной форме, образуя желудочки мозга и сильвиев водопровод. Существует две стадии мозговых пузырей: стадия трех пузырей и стадия пяти пузырей.

III. Стадия формирования отделов мозга. Сначала образуются передний, средний и ромбовидный мозг. Затем из ромбовидного мозга образуются задний и продолговатый мозг, а из переднего образуются конечный мозг и промежуточный. Конечный мозг включает в себя два полушария и часть базальных ядер.

- 1)Дорзальная индукция или Первичная нейруляция - период 3-4 недели гестации;

- 2)Вентральная индукция - период 5-6 недели гестации;

- 3)Нейрональная пролиферация - период 2-4 месяца гестации;

- 4)Миграция - период 3-5 месяца гестации;

- 5)Организация - период 6-9 месяца развития плода;

- 6)Миелинизация - занимает период от момента рождения и в последующем периоде постнатальной адаптации.

В первом триместре беременности протекают такие этапы развития нервной системы плода:

Дорзальная индукция или Первичная нейруляция - в связи с индивидуальными особенностями развития может варьировать по времени, но всегда придерживается 3-4 неделе (18-27 день после зачатия) гестации. В этот период происходит образование нервной пластинки, которая после смыкания ее краев превращается в нервную трубку (4-7 неделя гестации).

Вентральная индукция - этот этап формирования нервной системы плода достигает своего пика на 5-6 неделе гестации. В этот период у нервной трубки появляются 3 расширенных полости (на переднем ее конце), из которых после формируются:

из 1-й (краниальной полости) - головной мозг;

из 2-й и 3-й полости - спинной мозг.

Вследствие деления на три пузыря, нервная система развивается дальше и зачаток головного мозга плода из трех пузырей превращается в пять путем деления.

Из переднего мозга образуется - конечный мозг и межуточный мозг.

Из заднего мозгового пузыря - закладка мозжечка и продолговатого мозга.

В первый триместр беременности также проходит частично нейрональная пролиферация.

Спинной мозг развивается быстрее, чем головной, и, следовательно, функционировать начинает также быстрее, отчего играет более важную роль на начальных этапах развития плода.

Но в первом триместре беременности особое внимание заслуживает процесс развития вестибулярного анализатора. Он является высокоспециализированным анализатором, который отвечает у плода за восприятие перемещения в пространстве и ощущение изменения положения. Этот анализатор формируется уже на 7 неделе внутриутробного развития (раньше других анализаторов!), а к 12-той неделе к нему уже подходят нервные волокна. Миелинизация нервных волокон начинается к моменту появления у плода первых движений - на 14 - неделе гестации. Но для проведения импульсов от вестибулярных ядер к двигательным клеткам передних рогов спинного мозга необходимо быть миелинизированным вестибуло - спинальному тракту. Его миелинизация происходит через 1-2 недели (15 - 16 неделя гестации).

Поэтому, благодаря раннему формированию вестибулярного рефлекса, при перемещении беременной женщины в пространстве плод перемещается в полости матки. Вместе с этим, перемещение плода в пространстве является «раздражающим» фактором для вестибулярного рецептора, который посылает импульсы для дальнейшего развития нервной системы плода.

Нарушения развития плода от воздействия различных факторов в этот период ведет к нарушениям вестибулярного аппарата у новорожденного ребенка.

До 2-го месяца гестации плод имеет гладкую поверхность головного мозга, покрытую эпендимным слоем, состоящим из медуллобластов. Ко 2 - му месяцу внутриутробного развития начинает формироваться кора головного мозга путем миграции нейробластов в вышележащий краевой слой, и, таким образом, формируя закладку серого вещества головного мозга.

Все неблагоприятные факторы воздействия в первый триместр развития нервной системы плода приводят к тяжелым и, в большинстве случаев, необратимым нарушениям функционирования и дальнейшего формирования нервной системы плода.

Второй триместр беременности.

Если в первом триместре беременности происходит основная закладка нервной системы, то во втором триместре происходит ее интенсивное развитие.

Нейрональная пролиферация является основным процессом онтогенеза.

На этом этапе развития возникает физиологическая водянка пузырей головного мозга. Это происходит из-за того, что спинномозговая жидкость, поступая в мозговые пузыри, расширяет их.

К концу 5-го месяца гестации образуются все основные борозды головного мозга, а также появляются отверстия Люшка, через которые спинномозговая жидкость выходит на наружную поверхность мозга и омывает его.

В течение 4 - 5 месяца развития мозга интенсивно развивается мозжечок. Он приобретает характерную ему извилистость, и делиться поперек, образуя свои основные части: переднюю, заднюю и фолликуло-нодулярные доли.

Также во втором триместре беременности проходит этап миграции клеток (5 месяц), в результате которого появляется зональность. Головной мозг плода становится более похож на головной мозг взрослого ребенка.

При воздействии неблагоприятных факторов на плод во второй период беременности, возникают нарушения, которые совместимы с жизнью, так как закладка нервной систему прошла в первом триместре. На этом этапе нарушения связанны с недоразвитием структур мозга.

Третий триместр беременности.

В этот период происходит организация и миелинизация структур головного мозга. Борозды и извилины в своем развитии подходят к завершающему этапу (7 - 8 месяц гестации).

Под этапом организации нервных структур понимают морфологическую дифференцировку и возникновение специфических нейронов. В связи с развитием цитоплазмы клеток и увеличения внутриклеточных органелл, происходит увеличение образования продуктов обмена, которые необходимы для развития нервных структур: белки, ферменты, гликолипиды, медиаторы и др. Параллельно с этими процессами протекает образование аксонов и дендритов для обеспечения синоптических контактов между нейронами.

Миелинизация нервных структур начинается с 4-5 месяца гестации и заканчивается к концу первого, началу второго года жизни ребенка, когда ребенок начинает ходить.

При воздействии неблагоприятных факторов в третьем триместре беременности, а также в течение первого года жизни, когда заканчиваются процессы миелинизации пирамидных путей, серьезных нарушений не возникает. Возможны легкие изменения структуры, которые определяются только при гистологическом исследовании.

Развитие ликвора и кровеносной системы головного и спинного мозга.

В первом триместре беременности (1 - 2 месяц гестации), когда происходит образование пяти мозговых пузырей, происходит образование сосудистых сплетений в полости первого, второго и пятого мозгового пузыря. Эти сплетения начинают секретировать высококонцентрированный ликвор, который является, по сути, питательной средой из-за большого содержания в своем составе белка и гликогена (превышает в 20 раз в отличие от взрослых). Ликвор - в этом периоде является основным источником питательных веществ для развития структур нервной системы.

Пока развитие мозговых структур поддерживает ликвор, на 3 - 4 неделе гестации образуются первые сосуды кровеносной системы, которые расположены в мягко-паутинной оболочке. Изначально содержание кислорода в артериях очень низкое, но в течение с 1 - го по 2 - й месяц внутриутробного развития кровеносная система приобретает более зрелый вид. И на втором месяце гестации кровеносные сосуды начинают врастать в мозговое вещество, образуя кровеносную сеть.

К 5 - му месяцу развития нервной системы появляются передняя, средняя и задняя мозговые артерии, которые соединены между собой анастомозами, и представляют собой завершенную структуру мозга.

Кровоснабжение спинного мозга происходит из большего количества источников, чем у головного мозга. Кровь к спинному мозгу поступает из двух позвоночных артерий, которые разветвляются на три артериальных тракта, которые, в свою очередь, идут вдоль всего спинного мозга, питая его. Передние рога получают большее количество питательных веществ.

Венозная система исключает образование коллатералей и является более изолированной, что способствует быстрому выведению конечных продуктов обмена по центральным венам на поверхность спинного мозга и выведением в венозные сплетения позвоночника.

Особенностью кровоснабжения третьего, четвертого и боковых желудочков у плода является более широкий размер капилляров, которые проходят в этих структурах. Это ведет к замедленному току крови, что способствует более интенсивному питанию.

Лекция №1

План лекции:

1.Филогенез нервной системы.

2. Характеристика диффузного, ганглионарного, трубчатого типов нервной системы.

3. Общая характеристика онтогенеза.

4. Онтогенез нервной системы.

5. Особенности строения нервной системы человека и его возрастная характеристика.

Строение организма человека нельзя понять без учёта его исторического развития, его эволюции, поскольку природа, а следовательно и человек, как высший продукт природы, как наиболее высокоорганизованная форма живой материи, непрерывно изменяется.

Теория эволюции живой природы по Ч. Дарвину сводится к тому, что в результате борьбы за существование происходит отбор животных, наиболее приспособленных к определённой среде. Без понимания законов эволюции мы не можем понять и законов индивидуального развития (А.Н. Северцов).

Изменения организма, происходящие при становлении его в историческом плане называется филогенезом, а при индивидуальном развитии – онтогенезом.

Эволюция структурной и функциональной организации нервной системы должна рассматриваться как с позиции совершенствования отдельных её элементов – нервных клеток, так и с позиции совершенствования общих свойств, обеспечивающих приспособительное поведение.

В развитии нервной системы принято выделять три этапа (или три типа) нервной системы: диффузный, узловой (ганглионарный) и трубчатый.

Первый этап развития нервной системы – диффузный, характерный для типа кишечнополостных (медуза). Этот тип включает разные формы – прикреплённые к субстрату (неподвижные) и ведущие свободный образ жизни.

Независимо от формы кишечнополостных тип нервной системы характеризуется как диффузный, нервные клетки которого значительно отличаются от нейронов позвоночных. В частности, в них отсутствует субстанция Нисселя, ядро не дифференцированно, количество отростков невелико, их длина незначительна. Короткоотросчатые нейроны образуют «локальные нервные» сети, скорость распространения возбуждения, по волокнам которых низкая и составляет сотые и десятые доли метра в секунду; так как требует многократного переключения в целях короткоотросчатых элементов.

В диффузной нервной системе имеются не только «локальные нервные» сети, но и сквозные проводящие пути, проводящие возбуждение на сравнительно большое расстояние, обеспечивая определённую «адресность» в проведении возбуждения. Передача возбуждения от нейронов к нейрону осуществляется не только синоптическим путём, но и через посредство протоплазматических мостиков. Нейроны слабо дифференцированы по функции. Например: у гидроидов описаны так называемые нервно-сократительные элементы, где соединена функция нервных и мышечных клеток. Таким образом, основной особенностью диффузной нервной системы является неопределённость связей, отсутствие чётко выраженных входов и выходов отростков, надёжности функционирования. Энергетически эта система мало эффективна.

Вторым этапом развития нервной системы было формирование узлового (ганглионарного) типа нервной системы, характерного для типа членистоногих (насекомые, крабы). Эта система имеет существенное отличие от диффузной: увеличивается число нейронов, возрастает разнообразие их видов, возникает большое количество вариаций нейронов, отличающихся по размеру, форме, числу отростков; происходит формирование нервных узлов, что приводит к обособлению и структурной дифференциации трёх основных видов нейронов: афферентных, ассоциативных и эффекторных, у которых все отростки получают общий выход и тело, такого ставшего униполярным, нейрона выходит из периферического узла. Множественные межнейронные контакты осуществляются в толще узла – в густой сети разветвлений отростков, называемой нейропилем. Диаметр их достигает 800-900 мкм, возрастает скорость проведения возбуждения по ним. Проходя вдоль нервной цепочки без перерыва, они обеспечивают срочные реакции, чаще всего оборонительного типа. В пределах узловой нервной системы имеются также волокна, покрытые многослойной оболочкой, напоминающей миелиновую оболочку нервных волокон позвоночных, скорость проведения в которых намного выше, чем в аксонах такого же диаметра беспозвоночных, но меньше, чем у миелинизированных аксонов большинства позвоночных.

Третий этап – нервная трубчатая система. Это высший этап структурной и функциональной эволюции нервной системы.

Все позвоночные, начиная от самых примитивных форм (ланцетных) и заканчивая человеком, имеют центральную нервную систему в виде нервной трубки, оканчивающейся в головном конце большой ганглионарной массой – головным мозгом. Центральная нервная система позвоночных состоит из спинного и головного мозга. Структурно трубчатый вид имеет только спинной мозг. Головной мозг, развиваясь как передний отдел трубки, и проходя стадии мозговых пузырей, к моменту созревания претерпевает значительные конфигурационные изменения при существенном нарастании объёма.

Спинной мозг при своей морфологической непрерывности в значительной степени сохраняет свойство сегментарности метамерности брюшной нервной цепочки узловой нервной системы.

С прогрессирующим усложнением структуры и функции головного мозга нарастает его зависимость от головного мозга, у млекопитающих дополняется кортикализацией – формированием и совершенствованием коры больших полушарий. Кора мозга обладает рядом свойств, характерных только для неё. Построенная по экранному принципу кора больших полушарий содержит не только специфические проекционные (соматические, зрительные, слуховые и т.д.), но и значительные по площади ассоциативные зоны, которые служат для корреляции различных сенсорных влияний, их интеграции с прошлым опытом для того, чтобы по моторным путям передать сформированные процессы возбуждения и торможения для поведенческих актов.

Таким образом, эволюция нервной системы идёт по линии совершенствования базовых и формирования новых прогрессивных свойств. К важнейшим процессам на этом пути относятся централизация, специализация кортикализация нервной системы. Под централизацией понимается группирование нервных элементов в морфофункциональные конгломерации в стратегических пунктах тела. Централизация, наметившаяся у кишечнополостных в виде сгущения нейронов, более ярко выражена у беспозвоночных. У них появляются нервные узлы и аппарат ортогона, формируется брюшная нервная цепочка и головные ганглии.

На этапе трубчатой нервной системы централизация получает дальнейшее развитие. Возникший осевой градиент тела – решающий момент формирования головного отдела центральной нервной системы. Централизация – это не только формирование головного, переднего отдела центральной нервной системы, но и подчинение каудальных отделов центральной нервной системы более ростральным.

На уровне млекопитающих развивается кортикализация – процесс формирования новой коры. В отличие от ганглионарных структур, кора головного мозга обладает рядом свойств, характерных только для неё. Важнейшим из этих свойств является её чрезвычайная пластичность и надёжность, как структурная, так и функциональная.

Проанализировав эволюционные закономерности морфрлогических преобразований мозга и нервно-психической деятельности И.М. Сеченов сформулировал принцип этапности развития нервной системы. По его гипотезе, в процессе саморазвития мозг последовательно проходит критические этапы усложнения и дифференцировки, как в морфологическом, так и в функциональном отношении. Общая тенденция эволюции мозга в онтогенезе и филогенезе осуществляется по универсальной схеме: от диффузных, слабодифференцированных форм деятельности к более специализированным локальным (дискретным) формам функционирования. В филогенезе, несомненно, существует тенденция, действующая в направлении совершенствования морфофункциональной организации мозга и соответственно повышения результативности его нервной (психической) деятельности. Биологическое совершенствование организмов состоит в развитии у них «способности» со всенарастающей эффективностью овладевать, «расширять» сферу окружающей среды, становясь в тоже время всё менее зависимым от неё.

Онтогенез (ontos – существо, genesis – развитие) – полный цикл индивидуального развития каждой особи, в основе которого лежит реализация наследственной информации на всех стадиях существования в определённых условиях внешней среды. Онтогенез начинается с образования зиготы и заканчивается смертью. Выделяют два типа онтогенеза: 1) непрямой (встречается в личиночной форме) и 2) прямой (встречается в неличиночной и внутриутробных формах).

Непрямой (личиночный) тип развития.

В этом случае организм в своём развитии имеет одну или несколько стадий. Личинки ведут активный образ жизни, сами добывают пищу. У личинок имеется ряд провизорных органов (временных органов), которые отсутствуют во взрослом состоянии. Процесс превращения личиночной стадии во взрослый организм называется метаморфозом (или превращением). Личинки, претерпевая превращения, могут резко отличаться от взрослой особи. У зародышей неличиностного типа развития (рыбы, птицы и т.д.) имеются провизорные органы.

Внутриутробный тип развития характерен для человека и высших млекопитающих.

Выделяют два периода онтогенеза: эмбриональный, постэмбриональный.

В эмбриональном периоде выделяют несколько стадий: зиготы, дробления, бластула, гаструляции, гистогенеза и органогенеза. Зигота – представляет собой одноклеточную стадию многоклеточного организма, образуется в результате слияния гамет. Дробление – начальный этап развития оплодотворённого яйца (зиготы), который заканчивается образованием бластулы. Следующая стадия у многоклеточных – гаструляция. Она характеризуется образованием двух или трёх слоёв тела зародыша – зародышевых листков. В процессе гаструляции различают два этапа: 1) образование эктодермы и энтодермы – двухслойный зародыш; 2) образование мезодермы (трёхслойный зародыш0. Третий (средний) листок или мезодерма образуется между наружными и внутренними листками.

У кишечнополостных гаструляция заканчивается на стадии двух зародышевых листков, у более высокоорганизованных животных и человека развиваются три зародышевых листка.

Гистогенез – процесс формирования тканей. Из эктодермы развиваются ткани нервной системы. Органогенез – процесс формирования органов. Завершается к концу эмбрионального развития.

Выделяют критические периоды эмбрионального развития – это периоды, когда зародыш наиболее чувствителен к действию повреждающих разнообразных факторов, что может нарушить его нормальное развитие. Дифференциация и усложнение тканей и органов продолжается и в постэмбриональном онтогенезе.

На основании фактов связи между процессами онтогенетического развития потомков и филогенеза предков был сформулирован биогенетический закон Мюллера-Геккеля: онтогенетическое (особенно зародышевое) развитие индивида сокращено и сжато повторяет (рекапитулирует) основные этапы развития всего ряда предковых форм – филогенеза. При этом, в значительно большей степени рекапитулируют те признаки, которые развиваются в форме «надстроек» конечных стадий развития, т.е. более близких предков; признаки отдалённых предков в большей степени редуцируются.

Закладка нервной системы человека происходит на первой неделе внутриутробного развития из эктодермы в виде медуллярной пластинки, из которой в дальнейшем формируется медуллярная трубка. Передний конец её на второй неделе внутриутробного развития утолщается. В результате роста передней части медуллярной трубки на 5-6 неделе образуются мозговые пузыри, из которых формируются известные 5 частей головного мозга: 1) два полушария, связанные мозолистым телом (telencephalon); 2) промежуточный мозг (diencephalon; 3) средний мозг;

4) мостомозжечёк (metencephalon); 5) продолговатый мозг (myencephalon), непосредственно переходящий в спинной мозг.

Различные отделы головного мозга имеют собственные закономерности сроков и темпов развития. Так как внутренний слой мозговых пузырей растёт значительно медленнее, чем корковый, то избыток роста ведёт к образованию складок и борозд. Рост и дифференцировка ядер гипоталамуса, мозжечка наиболее интенсивные на 4 и 5 месяце внутриутробного развития. Развитие коры головного мозга особенно активно лишь в последние месяцы на 6 месяце внутриутробного развития, начинает отчётливо выявляться функциональное превалирование высших отделов над бульбоспинальными.

Сложный процесс формирования головного мозга не заканчивается к моменту рождения. Головной мозг у новорожденных отличается относительно большой величиной, крупные борозды и извилины хорошо выраженные, но имеют малую высоту и глубину. Мелких борозд относительно мало, они появляются после рождения. Размеры лобной доли относительно меньше, чем у взрослого человека, а затылочный – больше. Мозжечок развит слабо, характеризуется малой толщиной, малыми размерами полушарий и поверхностными бороздами. Боковые желудочки относительно велики, растянуты.

С возрастом изменяется топографическое положение, форма, количество и размеры борозд и извилин головного мозга. Особенно интенсивно этот процесс идёт на первом году жизни ребёнка. После 5 лет развитие борозд и извилин продолжается, но гораздо медленнее. Окружность полушарий в 10-11 лет по сравнению с новорожденными увеличивается в 1,2 раза, длина борозд – в 2 раза, а площадь коры – в 3,5.

К рождению ребёнка головной мозг относительно массы тела большой. Показатели массы мозга на 1 кг массы тела составляет: у новорожденного – 1/8-1/9, у ребёнка 1 года – 1/11-1/12, у ребёнка 5 лет – 1/13-1/14, у взрослого – 1/40. Таким образом, на 1 кг массы новорожденного приходится мозгового вещества 109г, у взрослого – всего 20-25г. Масса мозга удваивается к 9 месяцам, утраивается к 3 годам, а затем с 6-7 лет скорость нарастания замедляется.

У новорожденных серое вещество плохо дифференцированно от белого. Это объясняется тем, что нервные клетки лежат не только близко друг друга по поверхности, но и располагаются в значительном количестве в пределах белого вещества. Кроме того, практически отсутвует миелиновая оболочка.

Наибольшая интенсивность деления нервных клеток головного мозга приходится на период от 10-й до 18-й недели внутриутробного развития, что модно считать критическим периодом формирования центральной нервной системы.

Позднее начинается ускоренное деление глиальных клеток. Если число нервных клеток мозга взрослого человека принять за 100%, то к моменту рождения ребёнка сформировано лишь 25% клеток, к 6-месячному возрасту их будет уже 66%, а к годовалому – 90-95%.

Процесс дифференциации нервных клеток сводится к значительному росту аксонов, их миелинизации, росту и увеличинению разветвлённости дендритов, образованию непосредственных контактов между отростками нервных клеток (так называемых межневральных синапсов). Темп развития нервной системы тем быстрее, чем меньше ребёнок. Особенно энергично он протекает в течение первых 3 месяцев жизни. Дифференцировка нервных клеток достигается к 3 годам, а к 8 годам кора головного мозга по строению похожа на кору взрослого человека.

Развитие миелиновой оболочки происходит от тела нервных клеток к периферии. Миелинизация различных путей в центральной нервной системе происходит в следующем порядке:

Вестибулоспинальный путь, являющийся наиболее примитивным, начинает обнаруживать миенилизацию с 6 месяца внутриутробного развития, руброспинальный – с 7-8 месяца, а кортикоспинальный – лишь после рождения. Наиболее интенсивно Миелинизация происходит в конце первого – начале второго года после рождения, когда ребёнок начинает ходить. В целом, Миелинизация завершается к 3-5 годам постнатального развития. Однако и в старшем детском возрасте отдельные волокна в головном мозге (особенно в коре) всё ещё остаются не покрытыми миелиновой оболочкой. Окончательная Миелинизация нервных волокон заканчивается в старшем возрасте (например, миенилизация тангенциальных путей коры больших полушарий – к 30-40 годам). Незавершённость процесса миелинизации нервных волокон определяет и относительно низкую скорость проведения возбуждения по ним.

Развитие нервных путей и окончаний во внутриутробном периоде и после рождения идёт центростремительно в цефало-каудальном направлении. О количественном развитии нервных окончаний судят по содержанию ацетилнейраминовой кислоты, накапливающейся в области сформированного нервного окончания. Биохимические данные говорят о преимущественно постнатальном формировании большинства нервных окончаний.

Твёрдая мозговая оболочка у новорожденных относительно тонкая, сращена с костями основания черепа на большой площадке. Венозные пазухи тонкостенные и относительно уже, чем у взрослых. Мягкая и паутинная оболочки мозга новорожденных исключительно тонки, субдуральное и субарахноидальное пространства уменьшенные. Цистерны, расположенные на основании мозга, напротив, относительно велики. Водопровод мозга (сильвиев водопровод) шире, чем у взрослых.

Спинной мозг в эмбриональном периоде заполняет позвоночный канал на всём его протяжении. Начиная с 3-го месяца внутриутробного периода, позвоночный столб растёт быстрее спинного мозга. Спинной мозг к рождению более развит, чем головной.У новорожденного мозговой конус находится на уровне 113-го поясничного позвонка, а у взрослого – на уровне 1-11 поясных позвонков. Шейное и поясничное утолщение спинного мозга у новорожденных не определяются и начинают контурироваться после 3 лет жизни. Длина спинного мозга у новорожденных составляет 30% длины тела, у ребёнка 1 года – 27%, а у ребёнка 3 лет – 21%. К 10-летнему возрасту, начальная длина его удваивается. У мужчин длина спинного мозга достигает в среднем 45 см, у женщин – 43 см. Отделы спинного мозга растут в длину неодинаково, больше других увеличивается грудной отдел, меньше шейный, и ещё меньше – поясничный.

Средний вес спинного мозга у новорожденных примерно 3,2 г, к году его вес удваивается, к 3-5 годам – утраивается. У взрослого спинной мозг весит около 30 г, составляя 1/1848 часть всего тела. По отношению к головному мозгу, вес спинного мозга составляет у новорожденных 1%, а у взрослых – 2%.

Таким образом, в онтогенезе различные отделы нервной системы организации человека интегрируют в единую функциональную систему, деятельность которой с возрастом совершенствуется и усложняется. Наиболее интенсивное развитие центральной нервной системы происходит у детей раннего возраста. И.П. Павлов подчёркивал, что характер высшей нервной деятельности является синтезом факторов наследственности и условий воспитания. Считается, что общее развитие умственных способностей человека на 50% происходит в течение первых 4 лет жизни, на 1/3 – между 4 и 8 годами, а на остальные 20% - между 8 и 17 годами. По приблизительным оценкам, за всю жизнь мозг среднего человека усваивает 10 15 (десять квадриллионов) бит информации, то становится понятным, что именно на ранний возраст падает наибольшая нагрузка, и именно в этот период неблагоприятные факторы могут вызывать более тяжёлые повреждения центральной нервной системы.

Поведение: эволюционный подход Курчанов Николай Анатольевич

8.2. Эволюция нервной системы

8.2. Эволюция нервной системы

Совершенствование нервной системы – одно из главных направлений эволюции животного мира. Это направление содержит огромное количество загадок для науки. Не совсем ясен даже вопрос происхождения нервных клеток, хотя принцип их функционирования удивительно сходен у представителей самых разных таксономических групп. Филогенетические преобразования нервной системы часто не укладываются в рамки традиционных представлений.

Наиболее простой вариант нервной системы (по диффузному типу) наблюдается у кишечнополостных (тип Cnidaria ). Их нервные клетки относительно равномерно распределены в мезоглее. Однако даже у этих животных у подвижных форм наблюдается концентрация нервных клеток.

Более упорядоченную нервную систему мы встречаем в типе плоских червей (тип Plathelminthes ). Нейроны переднего конца их тела концентрируются в головной ганглий, от которого отходят два или четыре нервных ствола. Но, возможно, самый древний тип нервной системы двусторонне-симметричных животных сохранился у нематод (тип Nematoda ). У них не нервные, а мышечные клетки формируют отростки для нервно-мышечного соединения. Сама нервная система нематод представлена четырьмя стволами, соединенными окологлоточным нервным кольцом.

Более сложную структуру нервной системы имеют кольчатые черви (тип Annelida ) с брюшной нервной цепочкой из ганглиев. Окологлоточное нервное кольцо включает в себя самый крупный головной ганглий. Этот вариант нервной системы оказался столь удачным, что сохранился у всех вышестоящих групп беспозвоночных.

Членистоногие (тип Arthropoda ) и моллюски (тип Mollusca ) являются самыми многочисленными типами животного царства, что показывает успех их эволюции. У них наблюдается прогрессирующая концентрация нейронов в головном отделе, параллельно с усложняющимся поведением. Ганглии, как правило, соединены или сливаются. Нервные пути, соединяющие разные отделы нервной системы, в нейрофизиологии называются комиссурами.

У представителей насекомых (класс Insecta ) из членистоногих и головоногих (класс Cephalopoda ) из моллюсков нервная система и поведение достигают исключительной сложности и представляют собой вершину организации в мире беспозвоночных. У насекомых в головном ганглии выделяют грибовидные тела – функциональные аналоги ассоциативных структур мозга позвоночных. Такую же роль выполняют центральные ганглии головоногих, причем их относительный размер весьма велик. Недаром крупных головоногих моллюсков называют «приматами моря».

У этих же представителей наиболее четко можно наблюдать реализацию двух стратегий поведения в эволюции беспозвоночных – ригидности и пластичности.

Ригидность представляет собой эволюционную направленность к генетически жестко программируемым действиям. Она нашла свое наиболее законченное выражение в поведении насекомых. Несмотря на всю сложность поведения, их миниатюрная нервная система имеет готовый набор программ. Так, количество нейронов у пчелы (Apis melifera) всего 950 000, что составляет ничтожную долю от их количества у человека (рис. 8.1). Но это количество позволяет ей осуществлять сложнейшие модели поведения практически без обучения. Большое число исследований посвящено изучению механизмов навигации у насекомых (в том числе пчел ), их уникальной способности находить нужный путь. Эта способность базируется на использовании поляризационного света как компаса, что позволяет зрительная система насекомых.

Некоторые авторы рассматривали насекомых как четкие «машины» (Мак-Фарленд Д., 1988). Однако в этологических экспериментах последних лет были продемонстрированы способности пчел к самым разнообразным формам научения. Даже крошечная мушка дрозофила (ее головной ганглий содержит в 50 раз меньше нейронов, чем у пчелы) способна к научению.

Пластичность подразумевает возможность коррекции генетически детерминированного поведения. Из беспозвоночных эта способность наиболее четко наблюдается у представителей головоногих моллюсков. Так, осьминог (Octopus dofleini ) способен к весьма сложным формам научения (рис. 8.2). Концентрация нейронов осьминога формирует самый крупный и сложный ганглий беспозвоночных (Wells M., 1966). Наиболее важную роль в нем выполняют зрительные доли.

Рис. 8.2 . Осьминог способен к весьма сложным формам научения

Поскольку в направлении пластичности шла эволюция нервной системы позвоночных, особенно млекопитающих, то этот вариант обычно преподносится как более прогрессивный. Однако в природе все за счет чего-то – любое достоинство одновременно является слабостью. Нервная система насекомых позволяет хранить огромное количество поведенческих программ в крошечном объеме нервных ганглиев с эффективной системой гормональной регуляции. Действительно, за компактность и экономичность своей нервной системы они заплатили отсутствием индивидуальности. «Зарегламентированность» мешает даже высокоорганизованным насекомым эффективно корректировать свое поведение. Но и «сверхпластичный» мозг человека оказался таким эволюционным приобретением, за которое ему пришлось заплатить слишком высокую цену. Об этом мы узнаем в последующих главах.

Следует помнить, что ни одна структура не хранит столько тайн, как нервная система. Подчеркнем, что сложность поведения нельзя напрямую связывать со строением нервной системы. У представителей с самой «примитивной» нервной системой иногда можно наблюдать исключительно сложное поведение. В некоторых исследованиях перепончатокрылые, особенно муравьи (рис. 8.3), показали феноменальные интеллектуальные способности (Резникова Ж. И., 2005). На чем они базируются – пока остается загадкой. И наоборот, жесткость генетических рамок в поведении оказалась значительно выше, чем предполагалось ранее, даже у самых «пластичных» видов, в том числе и у человека.

Рис. 8.3. Обладают ли муравьи когнитивными способностями?

Понятия ригидности и пластичности следует рассматривать лишь как полюса единого континуума, аналогичного континууму генетической детерминации поведения. Причем у одного вида разные аспекты поведения могут характеризоваться разной степенью пластичности.

В заключение этого раздела мне хотелось бы коснуться вопроса терминологии. Многие авторы называют головным мозгом головные ганглии насекомых, головоногих, высших ракообразных. Более того, термин «головной мозг» иногда употребляется и в отношении головных ганглиев других беспозвоночных. Хотелось бы выразить несогласие с таким подходом. Но не потому, что беспозвоночные «не достойны» столь «высокого титула» для своих нервных центров. Высшие беспозвоночные демонстрируют не менее совершенное поведение, чем многие позвоночные. Мы уже отметили, что не стоит однозначно решать вопрос прогрессивности. Я предлагаю оставить термин «мозг» только для позвоночных, исходя исключительно из структурных принципов организации нервной системы как производной нервной трубки.

Из книги Здоровье Вашей собаки автора Баранов АнатолийЗаболевания нервной системы Судороги. Судорожные проявления могут отмечаться у щенка в первые недели его жизни. Щенок в течение 30-60 секунд подергивает передними и задними конечностями, иногда отмечается подергивание головы. Пена, моча, кал не выделяются, как при

Из книги Лечение собак: Справочник ветеринара автора Аркадьева-Берлин Ника ГермановнаИсследование нервной системы Диагностика заболеваний нервной системы базируется на исследовании головного мозга и поведения собак. Ветеринар должен фиксироваться на следующих вопросах:– наличие у животного чувства страха, резких перемен в поведении;– наличие

Из книги Основы нейрофизиологии автора Шульговский Валерий Викторович8 Болезни нервной системы Нервная система собак работает по принципу обратной связи: из внешней среды через органы чувств и кожу в мозг поступают импульсы. Мозг воспринимает эти сигналы, перерабатывает их и посылает указания органу-исполнителю. Это так называемая

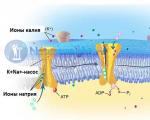

Из книги Болезни собак (незаразные) автора Панышева Лидия ВасильевнаМЕДИАТОРЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Из вышеизложенного понятно, какое значение в функциях нервной системы играют медиаторы. В ответ на приход нервного импульса к синапсу происходит выброс медиатора; молекулы медиатора соединяются (комплементарно – как «ключ к замку») с

Из книги Род человеческий автора Барнетт ЭнтониБолезни нервной системы Л. В. Панышева Исследования нервной системы Состояние и деятельность нервной системы имеют большое значение при патологии всех органов и систем организма. Мы опишем кратко только те исследования, которые можно и необходимо проводить при

Из книги Основы психофизиологии автора Александров ЮрийИсследования нервной системы Состояние и деятельность нервной системы имеют большое значение при патологии всех органов и систем организма. Мы опишем кратко только те исследования, которые можно и необходимо проводить при клиническом обследовании собак в условиях

Из книги Происхождение мозга автора Савельев Сергей ВячеславовичТипы нервной системы Большое значение в патологии нервных заболеваний и лечении нервнобольных имеют типы нервной деятельности, разработанные академиком И. П. Павловым. В обычных условиях разные собаки по-разному реагируют на внешние раздражения, по-разному относятся к

Из книги Антропология и концепции биологии автораМеханизм действия нервной системы Теперь, вероятно, следует присмотреться к механизму действия этой сложной структуры, начав с простого примера. Если направить в глаза яркий свет, зрачок человека сужается. Эта реакция зависит от целой серии событий, которые начинаются в

Из книги Поведение: эволюционный подход автора Курчанов Николай Анатольевич1. КОНЦЕПЦИЯ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Проблема индивидуально-психологических различий между людьми всегда рассматривалась в отечественной психологии как одна из фундаментальных. Наибольший вклад в разработку этой проблемы внесли Б.М. Теплев и В.Д. Небылицын, а также их

Из книги автора§ 3. Функциональная организация нервной системы Нервная система необходима для быстрой интеграции активности различных органов многоклеточного животного. Иначе говоря, объединение нейронов представляет собой систему для эффективного использования сиюминутного

Из книги автора§ 5. Энергетические расходы нервной системы Сопоставив размеры мозга и размеры тела животных, легко установить закономерность, по которой увеличение размеров тела чётко коррелирует с увеличением размеров мозга (см. табл. 1; табл. 3). Однако мозг является только частью

Из книги автора§ 24. Эволюция ганглиозной нервной системы На заре эволюции многоклеточных сформировалась группа кишечнополостных с диффузной нервной системой (см. рис. II-4, а; рис. II-11, а). Возможный вариант возникновения такой организации описан в начале этой главы. В случае

Из книги автора§ 26. Происхождение нервной системы хордовых Наиболее часто обсуждаемые гипотезы происхождения не могут объяснить появление одного из основных признаков хордовых - трубчатой нервной системы, которая располагается на спинной стороне тела. Мне хотелось бы использовать

Из книги автора§ 47. Особенности нервной системы млекопитающих Центральная нервная система у млекопитающих развита больше, чем у какой-либо другой группы животных. Диаметр спинного мозга обычно несколько больше, чем у других тетрапод (см. рис. III-18, а). Он имеет два утолщения в грудном и

Из книги автораНаправления эволюции нервной системы Мозг – структура нервной системы. Появление нервной системы у животных давало им возможность быстро адаптироваться к меняющимся условиям среды, что, безусловно, можно рассматривать как эволюционное преимущество. Общей

Из книги автора8.1. Принципы функционирования нервной системы Нервная система включает в себя нервную ткань и вспомогательные элементы, которые являются производными всех других тканей. В основе функционирования нервной системы лежит рефлекторная деятельность. Понятие рефлекса