Краткое содержание мюзикла борис годунов. Редакции бориса годунова мусоргского и его путь к славе

Опера в четырех актах с прологом; либретто Мусоргского по одноименной драме А. С. Пушкина и «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Первая постановка: Петербург, Мариинский театр, 27 января (8 февраля) 1874 года.

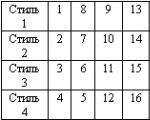

Действующие лица:

Борис Годунов (баритон или бас), Федор и Ксения (меццо-сопрано и сопрано), мамка Ксении (меццо-сопрано), князь Василий Шуйский (тенор), Андрей Щелкалов (баритон), Пимен (бас), Самозванец под именем Григория (тенор), Марина Мнишек (меццо-сопрано), Рангони (бас), Варлаам и Мисаил (бас и тенор), хозяйка корчмы (меццо-сопрано), юродивый (тенор), Никитич, пристав (бас), ближний боярин (тенор), боярин Хрущов (тенор), иезуиты Лавицкий (бас) и Черниковский (бас), бояре, стрельцы, рынды, приставы, паны и пани, сандомирские девушки, калики перехожие, народ московский.

Действие происходит в Москве в 1598-1605 годах.

Пролог

Новодевичий монастырь. Здесь нашел убежище боярин Борис Годунов. После смерти царя Феодора он должен занять царский престол. Народ неохотно заполняет двор монастыря. Пристав заставляет толпу молить Бориса венчаться на царство (хор «На кого ты нас покидаешь»). Думный дьяк Щелкалов сообщает, что Годунов отказывается от короны («Православные! Неумолим боярин»).

Площадь в Московском Кремле. Народ славит Годунова, который наконец согласился венчаться на царство. На пороге Успенского собора Борис, грустный и задумчивый, обращается с благоговейной хвалой к своему предшественнику и к другим государям святой Руси («Скорбит душа»).

Действие первое

Келья в Чудовом монастыре. Старец Пимен пишет летопись («Еще одно, последнее сказанье»). Послушник Григорий просыпается от кошмарного сна, который не первый раз преследует его. Пимен рассказывает ему, как царевич Димитрий, брат покойного Феодора, был убит подосланными Борисом убийцами. Григорий узнает, что если бы Димитрий был жив, то был бы теперь его ровесником. Когда Пимен уходит, Григорий раскрывает свое намерение отомстить Годунову за ужасное преступление.

Корчма на литовской границе. Шинкарка напевает веселую песню («Поймала я сиза селезня»). Входят нищие монахи Мисаил и Варлаам, и с ними Григорий, бежавший из монастыря и переодетый: он собирается перейти границу. Варлаам, напившись, затягивает песню («Как во городе было во Казани»). Пока он дремлет, бормоча другую песню («Как едет ён»), Григорий выспрашивает у шинкарки, где можно перейти границу. Внезапно в корчме появляются пристав и солдаты: они показывают царский указ поймать беглого монаха, то есть Григория. Поскольку пристав не умеет читать, Григорий берется сделать это сам и называет вместо своих примет приметы Варлаама («Из Чудова монастыря»). Тот вырывает бумагу и, читая по складам, раскрывает его обман. Григорий выпрыгивает в окно и убегает.

Действие второе

Царский терем в Кремле. Дочь Бориса Ксения оплакивает смерть своего жениха. Царь утешает Ксению. Он сознает, что ненавистен народу и что гнев божий преследует его семью. Часто ему является ужасный призрак окровавленного и требующего возмездия мальчика («Достиг я высшей власти»). Князь Шуйский приносит весть о мятеже, во главе которого стоит некто, назвавший себя Димитрием. Борис в ужасе, он спрашивает Шуйского, действительно ли был убит царевич. Князь в подробностях описывает мертвого младенца. Отослав Шуйского, царь остается один. Кровавый призрак преследует Бориса. Комната темнеет, мрачно бьют куранты («Уф! тяжело! дай дух переведу»).

Действие третье

Комната Марины Мнишек в Сандомирском замке в Польше. Девушки одевают ее и причесывают, развлекая песнями («На Висле лазурной»). Марина мечтает о московском престоле («Как томительно и вяло»). Ее духовный отец иезуит Рангони хочет еще большего: обратить Русь в католичество.

Сад возле замка. Димитрий подходит к фонтану, где Марина назначила ему свидание. С толпой пирующих она выходит из замка (с хором «Вашей страсти я не верю, пане»), Димитрий пылко объясняется ей в любви, но ею движет холодный расчет: она побуждает его прежде добиться короны при поддержке поляков. Димитрий бросается перед ней на колени (дуэт «О царевич, умоляю»).

Действие четвертое

Площадь перед собором Василия Блаженного. Из собора звучит анафема Самозванцу. Народ сочувствует Самозванцу, которого считает настоящим царевичем. Появляется юродивый, он поет что-то бессмысленное и жалобное («Месяц едет, котенок плачет»). Мальчишки отнимают у него копейку и убегают. Из собора выходит царь. Все руки тянутся к нему. «Хлеба!» - раздается отчаянный и угрожающий крик. Юродивый просит Бориса наказать обидевших его мальчишек: «Вели-ка их зарезать, как ты зарезал маленького царевича».

Грановитая палата в Кремле. Здесь собралась боярская дума, чтобы обсудить положение дел в связи с приближением Лже-Димитрия. Шуйский рассказывает, как недавно царю явился призрак убитого царевича; кто-то не верит ему, но все замирают, когда входит Борис, отгоняя от себя призрак. Царь овладевает собой и обращается к боярской думе с просьбой о помощи и совете. Шуйский сообщает ему о приходе святого старца. Это Пимен: он рассказывает историю пастуха-слепца, исцеленного на могиле царевича. В конце рассказа Борис еле держится на ногах. Он зовет сына, дает ему последние наставления о том, как править государством («Прощай, мой сын»). Звучит колокол. Борис падает замертво.

Лесная прогалина под Кромами. Ночь. Восставший народ захватил боярина Хрущова и издевается над ним. С победной песней входят монахи Мисаил и Варлаам («Солнце, луна померкнули») и еще больше распаляют народ (хор «Расходилась, разгулялась»). Прибывшие иезуиты Лавицкий и Черниковский схвачены и отправлены в крепость. Под звуки труб появляются войска Димитрия, которого все радостно приветствуют. Народ идет с ним на Москву. На сцене остается только юродивый, он плачет и поет скорбную песнь («Лейтесь, лейтесь, слезы горькие»).

Г. Маркези (в переводе Е. Гречаной)

БОРИС ГОДУНОВ - опера М. Мусоргского в 4 д. с прологом, либретто композитора по А. Пушкину и Н. Карамзину. Премьера: Петербург, Мариинский театр, 27 января 1874 г., под управлением Э. Направника; в Москве - Большой театр, 16 декабря 1888 г., под управлением И. Альтани. В редакции Н. Римского-Корсакова опера была впервые исполнена под его управлением в Большом зале Петербургской консерватории 28 ноября 1896 г. (спектакль Общества музыкальных собраний; М. Луначарский - Борис, Ф. Стравинский - Варлаам). С тех пор она много лет ставилась только в этой версии.

Решающее значение в сценической истории произведения имел спектакль Русской частной оперы 7 декабря 1898 г., в котором заглавную партию впервые исполнил Ф. Шаляпин. Вскоре «Борис Годунов» появился в репертуаре театров периферии (например, Казань - 1899 г.; Орел, Воронеж, Саратов - 1900-й), в 1901 г. был поставлен в Большом театре с Шаляпиным в главной партии (Л. Собинов - Самозванец), в 1904-м - в Мариинском. Постепенно он вошел в число самых репертуарных опер, завоевав все сцены мира. «Борис Годунов» - центральное произведение Мусоргского и одна из вершин русского и мирового музыкального искусства. Над 1-й редакцией композитор работал в 1868-1869 гг. Она была отвергнута консервативным оперным комитетом Мариинского театра в феврале 1871 г. В 1871-1872 гг. Мусоргский создал новую редакцию: сочинил бунтарскую сцену под Кромами, ставшую финалом оперы, добавил две польские картины с участием Марины Мнишек, переработал сцену в тереме (в частности, написал новый монолог Бориса, ввел жанрово-бытовые эпизоды), внес изменения в другие картины. Сцена у собора Василия Блаженного была исключена, а плач Юродивого из нее был перенесен в финал оперы. Некоторые изменения делались и после премьеры, при подготовке издания клавира (1874).

«Борис» сочинялся и дорабатывался одновременно с Псковитянкой Римского-Корсакова. В обсуждении принимали участие все кучкисты. Особенно значительна была роль В. Стасова и историка В. Никольского, который подсказал Мусоргскому тему произведения. По его же совету композитор изменил последовательность двух заключительных картин, завершив оперу сценой под Кромами (первоначально она кончалась смертью Бориса; Римский-Корсаков в своей редакции восстановил эту последовательность). 24 сцены пушкинской трагедии сжаты в окончательной редакции оперы до 9 картин (к ним в отечественной театральной практике нередко присоединяется сцена у собора Василия Блаженного).

Свою задачу композитор не сводил к тому, чтобы воскресить образы минувшего. Драматические перипетии XVII в. он видел с позиций современника событий 60-х гг. XIX в. Формула «прошедшее в настоящем», выдвинутая им (правда, по другому поводу), многозначна. Она говорит и о живучести старого, и о том, что корни нового уходят в прошлое.

В основу оперы положено гениальное творение Пушкина, в котором показана не только трагедия совести (Пушкин принял версию о виновности Бориса в убийстве царевича Димитрия), но прежде всего конфликт между царем и народом, выступающим в качестве неподкупного судьи и решающей силы истории. «Мнение народное» определяет успех Самозванца, но грозное молчание толпы в финале трагедии знаменует крушение этой поддержки. Мусоргский развил и усилил роль народа, сделав его главным героем. Опера показывает перемену отношения простых людей к Борису и царской власти. От равнодушия при избрании царя, через осуждение его Юродивым, к открытому восстанию идет движение массовых сцен. Но гнев народный искусно и коварно используется ставленником шляхты Самозванцем. Опера завершается плачем Юродивого над судьбой Руси. Личная трагедия героя, показанная с исключительной психологической глубиной, неразрывно связана с отношением к нему народа. Борис не может не видеть безразличия к нему массы, но властолюбие побеждает. Уже в первом его монологе «Скорбит душа» звучит не столько торжество (цель достигнута - он стал царем), сколько «страх невольный», «зловещее предчувствие». Мусоргский, как гениальный драматург, строит на одной гармонии колокольный звон, сопровождающий коронацию, и звон погребальный, предваряющий смерть Бориса. Гибель изначально заложена в избрании его царем. Нарастание народного протеста приводит к постепенно усиливающемуся одиночеству Годунова. Не только муки совести (они играют большую роль в этом сложном психологическом образе), но и сознание тщетности попыток завоевать доверие подданных и их любовь определяют драму Бориса. И если кульминация личной драмы - финал II д. (галлюцинации), то высшая точка драмы человека и царя, осужденного и отвергнутого народом,- сцена Бориса с Юродивым (у собора Василия Блаженного). Мусоргский в «Борисе Годунове» по глубине психологического анализа, раскрытия тончайших движений души не уступает ни Толстому, ни Достоевскому, а по умению воссоздать образы истории равен Сурикову. Произведения, с такой силой раскрывающего трагедию личности и народа, не было в мировом оперном искусстве.

С большими трудностями «Борис» прокладывал себе путь к зрителю. 2-я редакция, как и 1-я, была забракована театром. Однако в концертах прозвучали некоторые ее фрагменты, и наконец удалось добиться, чтобы в бенефисном спектакле были представлены три сцены (корчма, сцена у Марины, сцена у фонтана) с участием Ф. Комиссаржевского, О. Петрова, Д. Леоновой, Ю. Платоновой и О. Палечека. Исполнение состоялось 5 февраля 1873 г. и имело большой успех. Даже критики, занимавшие враждебную по отношению к Мусоргскому позицию, должны были признать его победу. Г. Ларош писал: «„Борис Годунов" - явление весьма знаменательное. Опера эта обнаружила, что в кружке, образующем крайнюю левую нашего музыкального мира... есть самобытное, самостоятельное содержание... Говорят, знание - сила. В гораздо большей степени справедливо, что талант - сила. Спектакль 5 февраля убедил меня, что сила эта в крайней левой нашего музыкального мира несравненно значительнее, чем можно было предполагать». В конце концов директор императорских театров С. Гедеонов, уступая настоянию певицы Ю. Платоновой, распорядился о включении «Бориса» в репертуар. Репетиции начались в конце 1873 г. Первое представление имело исключительный успех у демократической аудитории, но вызвало недовольство консервативных кругов и яростную полемику в печати. Страстность ее свидетельствовала о глубоком воздействии оперы на слушателей. Но дело не ограничивалось полемикой. Предпринимались решительные попытки погасить бунтарский дух произведения. При возобновлении оперы в 1876 г. была выброшена сцена под Кромами, и ранее вызывавшая нападки политического свойства. В. Стасов в статье «Урезки в „Борисе Годунове" Мусоргского» горячо протестовал против варварского искажения замысла композитора, называя эту сцену венцом создания - «выше и глубже всего по концепции, по национальности, по оригинальному творчеству, по силе мысли». «...Тут выражена с изумительным талантом вся „Русь пододонная", поднявшаяся на ноги со своею мощью, со своим суровым, диким, но великолепным порывом в минуту навалившегося на нее всяческого гнета»,- писал критик.

В 1882 г. «Борис» был исключен из репертуара Мариинского театра постановлением Художественного совета, решение которого было обусловлено мотивами, ничего общего не имевшими с искусством. Кратковременной была история первой московской постановки, несмотря на ее успех и яркую талантливость исполнения заглавной партии П. Хохловым, сменившим Б. Корсова. Поставленная в 1888 г., опера была снята после десяти представлений в 1890-м.

«Борис Годунов» не пользовался милостью власть имущих; из репертуара императорских театров его вычеркивали Александр III и Николай II. Иной была позиция передовых деятелей русской культуры, сохранивших верность высоким идеалам 60-х гг., и прежде всего Стасова, Римского-Корсакова. Новая редакция и инструментовка «Бориса», осуществленная в 90-х гг. Римским-Корсаковым, ставила своей целью приведение оперы в соответствие с исполнительской практикой русского оперного театра. Из-за сглаживания гармонической и оркестровой остроты некоторые индивидуальные особенности стиля Мусоргского, конечно, были утрачены. Но обработка сыграла очень важную роль, сделав оперу более исполнимой и облегчив ее путь на сцену.

В 1898 г. редакция Римского-Корсакова была поставлена на сцене Московской частной оперы с Шаляпиным в главной партии. С этой ролью великий артист не расставался всю жизнь, внося в ее исполнение все новые и новые штрихи. Гениальная интерпретация партии Бориса определила возрастающий успех, всемирную славу оперы и обусловила особенности ее восприятия в целом (нередко Шаляпин выступал и в качестве ее постановщика). Благодаря исключительной яркости воплощения заглавной роли в центре внимания оказывалась трагедия совести преступного царя. Сцена под Кромами обычно исключалась; сцена у собора Василия Блаженного впервые была поставлена только в 1927 г.

В работе над партией Бориса у Шаляпина были необычные консультанты - С. Рахманинов в области музыкальной и В. Ключевский в области исторической. Образ, созданный артистом, был новым, высоким завоеванием русского музыкально-сценического реализма. Ю. Энгель свидетельствовал: «Заглавную роль исполнил Шаляпин; что сделал из нее талантливый артист! Начиная с грима и кончая каждой позой, каждой музыкальной интонацией это было нечто поразительно живое, выпуклое, яркое».

Роль совершенствовалась с каждым спектаклем. Шаляпин раскрывал жизнь героя от высочайшего взлета (коронация) до гибели. Критики отмечали высокое благородство, величие облика Бориса и в то же время чувство неясной тревоги, снедающее его душу в прологе. Эта тревога, мелькнувшая на мгновение, развивается, переходит в глухую тоску, страдание и муку. Шаляпин с потрясающей трагической мощью и силой проводил монолог «Достиг я высшей власти», сцену с Шуйским, галлюцинации.

Э. Старк писал: «Борис изгоняет Шуйского и в совершенном изнеможении опускается у стола... Вдруг он повернулся, нечаянно взор его скользнул по часам, и... о, что же стало внезапно с несчастным царем, что нашептало ему до крайности воспаленное воображение, какой призрак почудился ему в тишине душного терема? Точно под влиянием нечеловеческой силы, Борис страшно выпрямляется, откидывается назад, почти опрокидывает стол, за которым сидел, и пальцы рук судорожно впиваются в толстую парчовую скатерть... „Что это? там в углу... колышется... растет... близится... дрожит и стонет!" Ледяной ужас слышится в каждом слове... Как подкошенный Борис рушится на колени... Напряжение ужаса достигает высшей точки, потрясение всего существа непомерно больше, чем может вынести человек, и вот наступает просветление, чудовищный призрак исчез, миг галлюцинации прошел, в спокойном терему все по-прежнему, ровный свет луны тихо льется через окошко, и в этом смутном свете Борис, на коленях, с лицом, обращенным в угол с образами, обессилевший вконец, точно просыпающийся от тяжелого сна, осунувшийся, с опустившимися углами рта, с помутившимся взором, не говорит, а как-то по-младенчески лепечет».

В последней сцене «появляется царь Борис в облачении, но с непокрытой головой, с растрепанными волосами. Он сильно постарел, глаза еще больше ввалились, еще больше морщин избороздило лоб». Придя в себя, царь «медленно, через силу волоча ноги, движется к царскому месту, готовясь выслушать рассказ приведенного Шуйским Пимена. Борис слушает его спокойно, неподвижно сидя на престоле, неподвижно уставив взор в одну точку. Но только послышались слова: „Иди ты в Углич-град", как острое беспокойство стрелой впивается ему в душу и растет там, растет, по мере того как развивается рассказ старца о чуде на могиле... К концу этого монолога все существо Бориса охвачено безумным беспокойством, лицо его выдает, какую нестерпимую муку переживает его душа, грудь то поднимается, то опускается, правая рука судорожно мнет ворот одежды... дыхание свело, перехватило горло... и вдруг со страшным криком: „Ой, душно!.. Душно!.. Свету!" - Борис вскакивает с трона, бросается со ступенек куда-то в пространство». С той же силой и правдивостью проводил Шаляпин сцену с царевичем Федором, показывая борьбу Бориса с приближающейся смертью, и самую сцену смерти.

Найденный выдающимся артистом рисунок роли и подробности его исполнения определили трактовку партии последующими исполнителями. Сам Шаляпин пронес созданный им образ через все сцены мира, начиная с Москвы (вслед за Мамонтовской оперой - в Большом театре) и Петербурга, а затем и за рубежом - в миланской «Ла Скала», в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе и т. д. Традиции Шаляпина следовали как русские певцы - Г. Пирогов, П. Цесевич, П. Андреев и др., так и зарубежные - Э. Джиральдони, А. Дидур, Э. Пинца и др. Традиция эта жива и в наши дни.

Неверно было бы сводить дореволюционную сценическую историю оперы Мусоргского к одному Шаляпину. Разными были подходы театров - например, Мариинского (1912) и Театра музыкальной драмы (1913), выдвинувшего ярких исполнителей (А. Мозжухин). Интересная трактовка оперы была дана режиссером А. Саниным при постановке в петербургском Народном доме в июле 1910 г. с Н. Фигнером в роли Самозванца. Однако как трагедия народа, а не только царя «Борис Годунов» был истолкован впервые в советском театре. Изучение рукописей великого композитора исследователями (прежде всего П. Ламмом) и публикация полной сводной авторской редакции оперы позволили театрам наряду с версией Римского-Корсакова ставить и авторскую. Позднее появилась и третья версия - Д. Шостаковича, заново инструментовавшего оперу, но сохранившего неприкосновенными все особенности гармонии Мусоргского. Советский театр добивался правдивого и глубокого раскрытия авторского замысла, преодолевая вульгарно-социологические заблуждения. Впервые в спектакле Большого театра (1927), осуществленном на основе редакции Римского-Корса-кова, прозвучала сцена у собора Василия Блаженного (в инструментовке М. Ипполитова-Иванова), углубившая драму народа и Бориса. Большую роль в сценической истории оперы сыграло первое исполнение ее в авторской редакции (Ленинград, Театр оперы и балета, 16 февраля 1928 г., под управлением В. Дранишникова). Советский театр, в отличие от дореволюционного, придавал народным сценам решающее значение, поэтому картина у собора Василия Блаженного и сцена под Кромами оказались в центре внимания.

В нашей стране и за рубежом опера идет как в авторской версии, так и в редакциях Римского-Корсакова и Шостаковича. Среди лучших отечественных исполнителей заглавной партии - Григорий и Александр Пироговы, М. Донец, П. Цесевич, Л. Савранский, М. Рейзен, Т. Куузик, А. Огнивцев, И. Петров, Б. Штоколов, Б. Гмыря; среди зарубежных - Б. Христов, Н. Росси-Лемени, Н. Гяуров, М. Чангалович, Дж. Лондон, М. Тальвела. Глубоко истолковывали партитуру «Бориса Годунова» дирижеры В. Дранишников, А. Пазовский, Н. Голованов, А. Мелик-Пашаев и др. В 1965 г. опера исполнялась в Зальцбурге (в редакции Римского-Корсакова) под управлением Г. Караяна. В лондонском «Ковент-Гардене» в 1948 г. была осуществлена одна из лучших постановок (режиссер П. Брук), в 1970 г. там же опера была поставлена под управлением Г. Рождественского. В 1975 г. режиссер Ю. Любимов показал свою интерпретацию «Бориса» на сцене «Ла Скала» в Милане. В последующие годы следует отметить постановку А. Тарковского в «Ковент-Гардене» (1983), а также спектакли в Цюрихе (1984, М. Салминен - Борис) и на фестивале «Флорентийский музыкальный май» под управлением М. Чунга (1987). Постановка А. Тарковского уже после смерти режиссера была перенесена на сцену Мари-инского театра (премьера - 26 апреля 1990 г., под управлением В. Гергиева; Р. Ллойд - Борис). В 2004 г. была осуществлена постановка в Нью-Йорке (дирижер С. Бычков).

Опера неоднократно экранизировалась, в России - в 1955 г. (режиссер В. Строева; Г. Пирогов - Борис, И. Козловский - Юродивый), за рубежом - в 1989-м (режиссер А. Жулавский, дирижер М. Ростропович; Р. Раймонди - Борис, Г. Вишневская - Марина).

Действие I

Картина 1

К окрестностям Новодевичьего монастыря согнали народ молить на коленях Бориса Годунова венчаться на царство. Плетки пристава и стражников "вдохновляют" народ "глоток не жалеть". Думный дьяк Андрей Щелкалов взывает к Богу о ниспослании "скорбной Руси утешенья". Ночь подходит к концу. Издали доносится пение калик перехожих. "Божьи люди" направляются в монастырь, раздавая народу ладанки. И они ратуют за избрание Бориса.

Собравшийся в Кремле перед Успенским собором народ славит Бориса. А Борисом овладевают тяжелые предчувствия. Но полно: никто не должен заметить сомнения царя, - вокруг враги. И царь велит созвать народ на пир - "всех, от бояр до нищего слепца". И рядом с ним - его любимый сын. За коронацией царя наблюдает летописец - монах Пимен… Славление сливается с колокольным звоном.Действие II

Картина 1

Ночь. Келья в Чудовом монастыре. Свидетель многих событий, старец Пимен пишет летопись. Молодой монах Григорий не спит. Доносится пение. Григория тревожит повторяющийся сон, "неотвязный, проклятый сон". Он просит Пимена истолковать его. Сновидение молодого монаха возбуждает в Пимене воспоминания прежних лет. Григорий завидует богатой событиями молодости Пимена, который большую часть жизни провел в миру. Рассказы о царях, сменявших "свой посох царский, и порфиру, и свой венец роскошный на иноков клобук смиренный", не успокаивают молодого послушника. С замиранием сердца внимает он старцу, повествующему об убийстве царевича Димитрия. Вскользь оброненное замечание, что Григорий с царевичем - ровесники, рождает в его голове честолюбивый план.Картина 2

В корчму на литовской границе вместе с двумя бродягами, беглыми монахами Мисаилом и Варлаамом, приходит Григорий - он пробирается в Литву. Мысль о самозванстве всецело занимает Григория, и он не принимает участия в небольшом пиршестве, которое учинили старцы. Оба они уже сильно навеселе, Варлаам затягивает песню. Тем временем Григорий расспрашивает у хозяйки про дорогу. Из разговора с ней он узнает, что выставлены заставы: кого-то ищут. Но добрая хозяюшка рассказывает Григорию об "окольной" дорожке. Внезапно раздается стук. Легки на помине появляются приставы. В надежде на поживу - старцы собирают милостыню - приставы с пристрастием допрашивают Варлаама - кто они да откуда. Извлекается указ о еретике Гришке Отрепьеве. Пристав хочет запугать Варлаама - может быть, тот и есть бежавший из Москвы еретик? Читать указ вызывается Григорий. Дойдя до примет беглеца, он быстро выходит из положения, хитрит, указывая приметы своего спутника. Приставы бросаются на Варлаама. Григорий, Варлаам и Мисаил решили пошутить над приставами: старец требует дать ему самому прочитать указ. Медленно, по складам произносит он называет он имя Григория, но Григорий подготовлен к этому еще до развязки, - он быстро уходит.Действие III

Царский терем. Царевна Ксения плачет об умершем женихе. Царевич Феодор занят уроком географии. Мамка за рукоделием. Шутками-прибаутками и просто сердечным словом она пытается отвлечь царевну от горьких мыслей. На сказку мамки отвечает сказочкой царевич Феодор. Мамка подпевает ему. Они хлопают в ладоши, разыгрывают сказочку. Царь ласково успокаивает царевну, спрашивает Феодора о его занятиях. Вид Московского царства на карте вызывает у Бориса тяжкую думу. Во всем - и в бедствиях государства, и в несчастье своей дочери - он видит тень убийства царевича Димитрия. Узнав от Шуйского, хитрого царедворца, о появлении в Литве Самозванца, Борис требует у Шуйского подтверждения факта гибели царевича. Шуйский коварно расписывает подробности злодейства. Борис не выдерживает пытки: он изгоняет князя Шуйского, военачальника; в душе Бориса боль и смятение.Действие IV

Картина 1

В Сандомирском замке Марина - за туалетом. Появляется иезуит Рангони. Властью церкви он заклинает Марину опутать любовными сетями Самозванца. Марина пытается сопротивляться, но уступает, понимая, что это и в ее интересах.Картина 2

Во дворце магната Мнишека готовятся к балу. Григорий наблюдает за приготовлениями, ждет встречи с Мариной. Входит Рангони. Сладкими речами о красоте Марины иезуит выманивает у Самозванца признание в страстной любви к гордой панне.

В зал входят многочисленные гости Марины. Начинается бал. Рангони, не желая представлять обществу Григория, выдворяет его из зала. Григорий прячется среди танцующих. Завершается бал, гости вслед за Мариной отправляются в парк - пить вино.

Сцена у фонтана. Парк. По парку проходит шумная толпа веселых гостей - они предвкушают победу польского войска над войском Борисовым. Самозванец скрывается за деревьями. Появляется Марина. Ласками, капризами и насмешками разжигает она честолюбие Самозванца.Действие V

Картина 1

Перед собором Василия Блаженного народ оживленно обсуждает слухи о приближении войска Самозванца, службу в церкви, предание анафеме Гришки Отрепьева и вечную память, что пропели царевичу Димитрию. Простой народ уверен, что Самозванец и есть настоящий царевич Димитрий, и возмущен кощунством - петь вечную память живому! Вбегает Юродивый, за ним стайка улюлюкающих мальчишек. Мальчишки обступают его, отнимают копеечку, которой тот только что хвалился. Юродивый плачет. Из собора выходят бояре, они раздают милостыню. Начинается царское шествие. На коленях, протянув руки к царю, молят хлеба изголодавшиеся, оборванные - весь народ, собравшийся на площади. Борис, увидев горюющего Юродивого, останавливается, спрашивает, чем его обидели. Юродивый наивно-дерзко просит царя зарезать обидчиков-мальчишек, как тот зарезал маленького царевича. Борис останавливает стражу, бросившуюся к Юродивому, и просит, чтоб молился за него блаженный. Но нельзя молиться за царя Ирода - "Богородица не велит".

Картина 2

Заседание боярской думы. Решается участь Самозванца. Тугодумные бояре жалеют, что без Шуйского "не ладно вышло мненье". А вот и князь Василий. Его рассказ о припадке Бориса вызывает недоверие бояр, но с возгласом "Чур, дитя!" появляется сам царь в необычном облачении. Годунов обращается к боярам. Шуйский прерывает его предложением выслушать смиренного старца, желающего поведать великую тайну. Входит Пимен. Его рассказ о чуде прозрения, связанного с именем убитого царевича, лишает Бориса сил. Чувствуя приближение смерти, он зовет к себе царевича Феодора и дает сыну наказ справедливо править Русью, чтить угодников божьих, беречь сестру, и молит небо о милости к своим детям. Раздается погребальный звон. Входят монахи со схимой. Борис мертв.

Опера в четырех действиях с прологом

Действующие лица:

БОРИС ГОДУНОВ (баритон)

дети Бориса:

– ФЕДОР (меццо-сопрано)

– КСЕНИЯ (сопрано)

МАМКА КСЕНИИ (низкое меццо-сопрано)

КНЯЗЬ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ШУЙСКИЙ (тенор)

АНДРЕЙ ЩЕЛКАЛОВ, думный дьяк (баритон)

ПИМЕН, летописец, отшельник (бас)

САМОЗВАНЕЦ ПОД ИМЕНЕМ ГРИГОРИЯ (так в партитуре; правильно: Григорий, Самозванец под именем Димитрия) (тенор)

МАРИНА МНИШЕК, дочь сандомирского воеводы (меццо-сопрано или драматическое сопрано)

РАНГОНИ, тайный иезуит (бас)

бродяги:

– ВАРЛААМ (бас)

– МИСАИЛ (тенор)

ХОЗЯЙКА КОРЧМЫ (меццо-сопрано)

ЮРОДИВЫЙ (тенор)

НИКИТИЧ, пристав (бас)

БЛИЖНИЙ БОЯРИН (тенор)

БОЯРИН ХРУШОВ (тенор)

иезуиты:

– ЛАВИЦКИЙ (бас)

– ЧЕРНИКОВСКИЙ (бас)

ГОЛОСА ИЗ НАРОДА, крестьяне и крестьянки (бас (Митюха), тенор, меццо-сопрано и сопрано)

БОЯРЕ, БОЯРСКИЕ ДЕТИ, СТРЕЛЬЦЫ, РЫНДЫ, ПРИСТАВЫ, ПАНЫ И ПАННЫ, САНДОМИРСКИЕ ДЕВУШКИ, КАЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ, НАРОД МОСКОВСКИЙ.

Время действия

1598 – 1605 годы

Место действия

Москва, на литовской границе, в Сандомирском замке, под Кромами

Пролог

Картина 1

. Двор Новодевичьего монастыря под Москвою (теперь Новодевичий монастырь в черте Москвы). Ближе к зрителям выходные ворота в монастырской стене с башенкою. Оркестровое вступление рисует образ забитого, угнетенного народа. Занавес поднимается. Народ топчется на месте. Движения, как указывает ремарка автора, вялы. Пристав, грозя дубинкой, заставляет народ молить Бориса Годунова принять царский венец. Народ падает на колени и взывает: «На кого ты нас покидаешь, отец!» Пока пристав отлучается, в народе перебранка, бабы поднимаются с колен, но при возвращении пристава опять опускаются на колени. Показывается думный дьяк Андрей Щелкалов. Он выходит к народу, снимает шапку и отдает поклон. Он сообщает, что Борис непреклонен и, несмотря «на скорбный зов боярской думы и патриарха, и слышать не хочет о троне царском».

(В 1598 году царь Федор умирает. На царский престол два претендента - Борис Годунов и Федор Никитич Романов. Бояре за избрание Годунова. Его «просят» стать царем. Но он отказывается. Этот отказ казался странным. Но Годунов, этот выдающийся политик, понимал, что законность его притязаний сомнительна. Народная молва винила его в смерти царевича Димитрия, младшего брата царя Федора и законного наследника престола. И винила неспроста. «Современные летописцы рассказывали об участии Бориса в этом деле, конечно, по слухам и догадкам, - пишет В.О.Ключевский. - Прямых улик у них, понятно, не было и быть не могло (…) Но в летописных рассказах нет путаницы и противоречий, какими полно донесение углицкой следственной комиссии». Итак, Борису необходимо было, чтобы «всем миром» его молили принять царский венец. И вот он - в определенной мере блефуя - на сей раз отказывается: в принужденном взывании к нему «народа», согнанного и устрашаемого приставом люда, недостает «всеобщего» энтузиазма).

Сцена освещается красноватым отблеском заходящего солнца. Доносится пение калик перехожих (за сценой): «Слава тебе, Творцу всевышнему, на земле, слава силам твоим небесным и всем угодникам слава на Руси!» Теперь они появляются на сцене, ведомые поводырями. Они раздают народу ладонки и призывают народ идти с иконами Донской и Владимирской Богоматери к «царю во сретенье» (что истолковывается как призыв к избранию Бориса на царство, хотя впрямую они этого не говорят).

Картина 2

. «Площадь в Кремле Московском. Прямо перед зрителями, в отдалении, Красное крыльцо царских теремов. Справа, ближе к авансцене, народ на коленях занимает место между Успенским и Архангельским соборами».

Оркестровое вступление рисует шествие бояр в собор под «великий колокольный звон»: им предстоит избрать на царство нового царя. Появляется князь Василий Шуйский. Он объявляет об избрании царем Бориса.

Звучит мощный хор - славословие царю. Торжественное царское шествие из собора. «Приставы ставят народ шпалерами» (сценическая ремарка в партитуре). Однако Борисом овладевает зловещее предчувствие. Звучит первый из его монологов: «Скорбит душа!» Но нет… Никто не должен видеть ни малейшей робости царя. «Теперь поклонимся почиющим властителям Руси», - произносит Борис, и вслед затем весь народ приглашается на царский пир. Под колокольный звон шествие направляется к Архангельскому собору. Народ ломится к Архангельскому собору; приставы наводят порядок. Сутолока. Борис показывается из Архангельского собора и направляется к теремам. Ликующий звон колоколов. Занавес падает. Конец пролога.

Действие I

Картина 1

. Ночь. Келья в Чудовом монастыре. Старый монах, Пимен, пишет летопись. Молодой монах, Григорий, спит. Слышится пение монахов (за сценой). Григорий просыпается, его мучает проклятый сон, он снится ему вот уже третий раз. Он рассказывает о нем Пимену. Старый монах наставляет Григория: «Смиряй себя молитвой и постом». Но Григория манят мирские радости: «Зачем и мне не тешиться в боях? Не пировать за царскою трапезой?» Пимен предается воспоминаниям, он рассказывает, как сидел здесь, в этой келье, сам Иоанн Грозный, «и плакал он…» Дальше - воспоминания о сыне его, царе Федоре, который, по словам Пимена, «царские чертоги преобразил в молитвенную келью». Не ведать нам больше такого царя, ведь мы «владыкою себе цареубийцу нарекли». Григория интересуют подробности дела царевича Димитрия, каких он был лет, когда его убили. «Он был бы твой ровесник и царствовал» (в некоторых изданиях: «и царствовал б»), - отвечает Пимен.

Звучит колокол. Звонят к заутрене. Пимен уходит. Григорий остается один, в его уме брожение… В голове рождается честолюбивый план.

Картина 2

. Корчма на литовской границе. Сюда пришли Варлаам и Мисаил, бродяги-чернецы, к которым присоединился Григорий: его цель - пробраться через границу в Литву, чтобы оттуда бежать в Польшу. Хозяйка приветствует гостей. Затевается небольшое пиршество, но все мысли Григория - о самозванстве: он намеревается выдать себя за царевича Димитрия и оспорить трон у Бориса. Варлаам затягивает песню («Как во городе было во Казани»). Тем временем Григорий расспрашивает хозяйку корчмы о дороге через границу. Та объясняет, как пройти, чтобы избежать приставов, которые теперь всех задерживают и осматривают, поскольку ищут кого-то, кто бежал из Москвы.

В этот момент раздается стук в дверь - являются приставы. Они всматриваются в Варлаама. Один из приставов достает царский указ. В нем говорится о побеге из Москвы некоего Григория из рода Отрепьевых, монаха-чернеца, которого требуется изловить. Но Варлаам читать не умеет. Тогда прочитать указ вызывается Григорий. Он читает и… вместо примет, обличающих его самого, вслух произносит приметы Варлаама. Варлаам, чувствуя, что дело плохо, выхватывает у него указ и, с трудом разбирая буквы, сам начинает читать по складам и тогда догадывается, что речь идет о Гришке. В этот момент Григорий угрожающе замахивается ножом и выскакивает в окно. Все с криками: «Держи его!» - кидаются за ним.

Действие II

Внутренние покои царского терема в Московском Кремле. Пышная обстановка. Ксения плачет над портретом жениха. Царевич занят «книгою большого чертежа». Мамка за рукодельем. Борис утешает царевну. Ни в семье, ни в государственных делах нет ему удачи. На сказку мамки («Песня про комара») отвечает сказочкой царевич Федор («Сказочка про то и про сё, как курочка бычка родила, поросеночек яичко снес»).

Царь ласково спрашивает Федора о его занятиях. Тот рассматривает карту - «чертеж земли Московской». Борис одобряет этот интерес, но вид его царства наводит его на тяжкие думы. Звучит потрясающая по силе выражения и драматизма ария Бориса (с речитативом: «Достиг я высшей власти…»). Бориса мучают угрызения совести, его преследует образ зарезанного царевича Димитрия.

Входит ближний боярин и сообщает, что Борису «князь Василий Шуйский челом бьет». Явившийся Шуйский рассказывает Борису о том, что в Литве объявился самозванец, который выдает себя за царевича Димитрия. Борис в величайшем волнении. Хватая Шуйского за ворот, он требует, чтобы тот рассказал ему всю правду о смерти Димитрия. В противном случае он придумает ему, Шуйскому, такую казнь, что «царь Иван от ужаса во гробе содрогнется». На это требование Шуйский пускается в такое описание картины убиения младенца, от которого кровь стынет в жилах. Борис не выдерживает; он приказывает Шуйскому удалиться.

Борис один. Следует сцена, названная в партитуре «Часы с курантами» - потрясающий монолог Бориса «Ежели в тебя пятно единое…» Мерный бой курантов, словно рок, усиливает гнетущую атмосферу. Борис не знает, куда деться от преследующих его галлюцинаций: «Вон… вон там… что это?.. там в углу?..» Обессиленный, он взывает к Господу: «Господи! Ты не хочешь смерти грешника; помилуй душу преступного царя Бориса!»

Действие III

Картина 1 . Уборная Марины Мнишек в Сандомирском замке. Марина, дочь сандомирского воеводы, сидит за туалетом. Девушки развлекают ее песнями. Звучит изящно-грациозный хор «На Висле лазурной». Честолюбивая полька, мечтающая занять московский престол, хочет пленить Самозванца. Об этом она поет в арии «Скучно Марине». Появляется Рангони. Этот католический монах-иезуит требует от Марины того же - чтобы она обольстила Самозванца. И это она обязана сделать в интересах католической церкви.

Картина 2

. Луна освещает сад сандомирского воеводы. Беглый монах Григорий, теперь уже претендент на московский престол - Самозванец, - поджидает у фонтана Марину. Романтически взволнованы мелодии его любовного признания («В полночь, в саду, у фонтана»). Из-за угла замка, оглядываясь, крадется Рангони. Он сообщает Самозванцу, что Марина любит его. Самозванец ликует, слыша передаваемые ему слова ее любви. Он намерен бежать к ней. Рангони останавливает его и велит скрыться, дабы не погубить себя и Марину. Самозванец скрывается за дверями.

Из замка выходит толпа гостей. Звучит польский танец (полонез). Марина проходит под руку со старым паном. Хор поет, провозглашая уверенность в победе над Москвой, во взятии в плен Бориса. По окончании танца Марина и гости удаляются в замок.

Самозванец один. Он сокрушается, что лишь украдкой и мельком успел взглянуть на Марину. Его обуревает чувство ревности к старому пану, с которым он видел Марину. «Нет, к черту все! - восклицает он. - Скорее в бранные доспехи!» Входит Марина. Она с досадой и нетерпением выслушивает любовное признание Самозванца. Оно ее не волнует, и не для этого она пришла. Она с циничной откровенностью спрашивает его, когда же наконец он будет царем на Москве. На сей раз даже он опешил: «Ужели власть, сияние престола, холопов подлых рой, их гнусные доносы в тебе могли бы заглушить святую жажду любви взаимной?» Марина ведет с Самозванцем весьма циничный разговор. В конце концов Самозванец вознегодовал: «Лжешь, гордая полячка! Царевич я!» И он предрекает, что посмеется над нею, когда царем он сядет. Ее расчет оправдался: своим цинизмом, хитростью и лаской она разожгла в нем огонь любви. Они сливаются в страстном любовном дуэте.

Появляется Рангони и наблюдает за Самозванцем и Мариной издали. За сценой раздаются голоса пирующих панов.

Действие IV

Картина 1

. Лесная прогалина под селением Кромы. Справа спуск и за ним стена города. От спуска через сцену - дорога. Прямо - лесная чаща. У самого спуска - большой пень.

Ширится крестьянское восстание. Здесь, под Кромами, толпа бродяг, схватившая боярина Хрущова, воеводу Бориса, глумится над ним: она обступила его, связанного и посаженного на пень, и поет ему издевательски, насмешливо и грозно: «Не сокол летит по поднебесью» (на мелодию подлинно русской народной величальной песни).

Входит юродивый, окруженный мальчишками. (В постановках оперы, включающих так называемую вставную сцену «Площадь перед собором Василия Блаженного», этот эпизод переносится в нее, где он драматургически несравненно богаче и эмоционально сильнее, несмотря на то что сам Мусоргский партитуру этого эпизода оттуда изъял и поместил в сцену под Кромами.)

Появляются Варлаам и Мисаил. Рассказывая о пытках и казнях на Руси, они подстрекают взбунтовавшийся народ. За сценой слышны голоса Лавицкого и Черниковского, монахов-иезуитов. Когда они выходят на сцену, народ хватает их и вяжет. Оставшиеся на сцене бродяги прислушиваются. До их слуха доносится шум надвигающегося войска Самозванца. Мисаил и Варлаам - на сей раз по иронии судьбы - славят Самозванца (по-видимому, не признавая в нем беглого московского монаха Гришку Отрепьева, бежавшего некогда из корчмы на литовской границе): «Слава тебе, царевичу, Богом спасенному, слава тебе, царевичу, Богом укрытому!»

Верхом на коне въезжает Самозванец. Боярин Хрущов, в оторопи, славит «сына Иоаннова» и кланяется ему в пояс. Самозванец призывает: «За нами вслед на славный бой! На родину святую, в Москву, в Кремль, златоверхий Кремль!» За сценой раздаются удары набатного колокола. Толпа (в которой также и оба монаха-иезуита) идет за Самозванцем. Сцена пустеет. Появляется юродивый (это в том случае, если этот персонаж не перенесен во вставную сцену - Площадь перед собором Василия Блаженого); он предсказывает скорый приход врага, горе горькое Руси.

Картина 2

. Грановитая палата в Московском Кремле. По бокам скамьи. Направо выход на Красное крыльцо; налево-в терем. Справа, ближе к рампе, - стол с письменными принадлежностями. Левее – царское место. Чрезвычайное заседание Боярской думы. Все взволнованы вестью о Самозванце. Бояре, полуграмотные, по-дурацки обсуждают дело и постановляют казнить злодея. Кто-то резонно замечает, что сначала-то его надо изловить. В конце концов сходятся на том, что «жаль, Шуйского нет князя. Хоть и крамольник, а без него, кажись, неладно вышло мнение». Появляется Шуйский. Он рассказывает, в каком плачевном состоянии находится теперь Борис, которого преследует призрак царевича Димитрия. Неожиданно перед взорами бояр предстает сам царь. Муки Бориса достигают предела; он никого не замечает и в бреду сам себя уверяет: «Убийцы нет! Жив, жив малютка!..» (Но в таком случае - все это понимают - Самозванец не самозванец, не Лжедимитрий, а Димитрий, законный царь.) Борис приходит в себя. Тогда Шуйский приводит к нему старца Пимена. Борис надеется, что беседа с ним успокоит его измученную душу.

Пимен входит и останавливается, пристально глядя на Бориса. Его рассказ - о чудесном исцелении слепого старца, который услышал голос детский: «Знай, дедушка, Димитрий я, царевич; Господь принял меня в лик ангелов своих, и я теперь Руси великий чудотворец…», и «…в дальний путь поплелся…» (Царевич Димитрий канонизирован православной церковью - его тело при вскрытии гроба было найдено нетленным; установлены три празднества в его память: в дни его рождения (19 октября 1581), смерти (15 мая 1591) и перенесения мощей (3 июня 1606).)

Борис не может вынести этого рассказа - он падает без чувств на руки бояр. Бояре сажают его, он приходит в себя и тогда призывает царевича Федора. Одни бояре бегут за царевичем, другие - в Чудов монастырь. Вбегает царевич Федор. Умирающий Борис прощается с царевичем и дает ему последние наставления: «Прощай, мой сын! Умираю. Сейчас ты царствовать начнешь». Он прижимает к себе сына и целует его. Слышен протяжный удар колокола и погребальный звон. Входят бояре и певчие. Борис вскакивает и грозно восклицает: «Повремените: я царь еще!» Затем боярам, указывая на сына: «Вот царь ваш… царь… простите…» Fermata lunga (итал. - долгая фермата [остановка]). Царь Борис мертв. Занавес падает.

На сцене толпы обнищавшего народа. В толпе часто мелькают приставы. Оркестровое вступление передает настроение ожидания и настороженности. Входит кучка мужчин от собора; среди них Митюха. В народе возгласы (Митюха), что на обедне проклинали Гришку Отрепьева, а царевичу пели вечную память. У народа это вызывает недоумение: вечную память петь живому (ведь Димитрий, то есть Лжедимитрий, уже совсем близко)!

На сцену вбегает юродивый в веригах, за ним толпа мальчишек. Они дразнят его. Он садится на камень, штопает лапоть и поет, покачиваясь. Он хвастается имеющейся у него копеечкой; мальчишки вырывают ее у него. Он плачет. Из собора начинается царское шествие; бояре раздают милостыню. Показывается Борис, за ним Шуйский и другие бояре. К Борису обращается юродивый и говорит, что его обидели мальчишки, и он просит Бориса, чтобы тот велел их наказать: «Вели-ка их зарезать, как ты зарезал маленького царевича». Шуйский намеревается наказать юродивого. Но Борис останавливает его и просит юродивого молиться за него, Бориса. Но юродивый отказывается: «Нет, Борис! Нельзя, нельзя, Борис! Нельзя молиться за царя Ирода!» Народ в ужасе расходится. Юродивый поет: «Лейтесь, лейтесь, слезы горькие».

История создания . Опера в 4 действиях с прологом, либретто композитора по произведениям А. Пушкина и Н. Карамзина. Внимание Мусоргского на трагедию «» обратил незаурядный филолог и литературовед Никольский, с которым композитор познакомился в доме Глинки. Никольский высказал мысль, что эта трагедия могла быть стать замечательным материалом для оперного либретто, что заставило еще молодого тогда задуматься. Композитор почувствовал, что опера созданная на основе этого произведения, может стать удивительно многогранным произведением. К концу 1869 года партитура была завершена. А в начале 1870 Мусоргский получил по почте конверт со штампом директора Императорских театров Гедеонова. В письме сообщалось, что опера была отвергнута комитетом в составе семи человек. Тогда Модест Петрович взялся за правку оперы, новая редакция была создана в течение года, теперь в ней вместо семи картин осталось только четыре и пролог, появилась новая сцена бунта под Кромами и две новые польские картины с участием Марины Мнишек. Автор исключил сцену у собора Василия Блаженного и перенес плач Юродивого в финал оперы. Некоторые изменения вносились и после премьеры уже при написании Псковитянки.

Свое произведение Мусоргский посвятил товарищам по «Могучей кучке», которые горячо поддерживали его. Вторая партитура так же была бы отвергнута, если бы не помощь примадонны Платоновой, которая использовала свое влияние для утверждения оперы в репертуаре театра.

Долгожданный день премьеры «Бориса Годунова » превратился для автора оперы в подлинный час торжества и триумфа. Весть о новом произведении молниеносно разнеслась по городу, предрекая успех всех будущих спектаклей. Решающее значение в будущем успехе оперы имело участие в заглавной партии . После исполнения им роли Годунова оперу стали ставить даже в периферийных театрах, постепенно она вошла в число самых репертуарных опер, завоевав все сцены мира.

В «Борисе Годунове» Мусоргский проявил себя гениальным драматургом, не просто воскресив образы прошлого, а показав трагедию совести и конфликт между царем и народом, роль последнего автор усилил и дал народу главную роль в своем произведении. По глубине психологического анализа композитор в своем произведении не уступает ни Толстому ни Достоевскому. Раскрытия такой силы трагедии личности и народа на тот момент в мировом оперном искусстве еще не было.

Сюжет оперы . Во дворе Новодевичьего монастыря пристав силой принуждает собравшихся людей умолять боярина Бориса Годунова о восхождении на престол. Борис пытается отказаться от царского венца. На следующее утро перед Успенским собором вновь собирается покорный народ - теперь уже они благодарят Бориса, согласного венчаться на царство. Но новоиспеченного царя терзают сомнения и тяжкие думы, не радует его царский венец.

Келья Чудова монастыря, Пимен - летописец-отшельник пишет правду об убийстве Бориса-царя законного наследника - цесаревича Дмитрия. Юный инок Григорий Отрепьев, заинтересованный историей, задумывает дерзкий поступок - назваться Дмитрием и встретиться с царем.

Корчма на литовской границе - Отрепьев под видом странствующих старцев выдает за себя Варлаама, но обман обнаруживается и ему приходится бежать.

Тем временем в Кремле царю Борису приходится утешать юную дочь Ксению. Она горюет о погибшем женихе, но не смеет выказать свою печаль перед царственным родителем. Да и для самого Бориса жизнь не кажется милой - воспоминания о совершенном преступлении мучают его, да и народ не спешит полюбить нового самодержца. Князь Шуйский входит с известием о появлении некоего самозванца под именем Дмитрия при литовском дворе. Борису начинает мерещиться призрак убиенного младенца и он даже не может допросить Шуйского о подробностях в полной мере.

Польский двор, Сандомирский замок. Честолюбивая Марина Мнишек мечтает о российском престоле, на который она вознамерилась взойти, выйдя замуж на Дмитрия-самозванца. Хитростью и лаской она пленяет лже-Дмитрия и разжигает его любовь.

Польский двор, Сандомирский замок. Честолюбивая Марина Мнишек мечтает о российском престоле, на который она вознамерилась взойти, выйдя замуж на Дмитрия-самозванца. Хитростью и лаской она пленяет лже-Дмитрия и разжигает его любовь.

Тем временем на площади перед собором Василия Блаженного народ ожидает приближения Дмитрия-самозванца. Люди верят ему и хотят, чтобы самозванец спас их от произвола Годунова. Во время царского шествия юродивый обвиняет во всеуслышание царя в убийстве младенца, однако, Борис, одолеваемый тяжкими предчувствиями, не дает указания казнить его.

Боярская дума при Гранатовой палате, Шуйский сплетничает о страданиях и метаниях Бориса-царя. Появляется обезумевший Борис, сопровождаемый призраком убиенного младенца. Выступает летописец Пимен с рассказом о чудесном исцелении слепого над могилой царевича Дмитрия. И рассказ этот ввергает Бориса в окончательное безумие, он едва успевает проститься перед смертью с сыном Федором, как падает без чувств, а затем умирает.

Близ селения Кромы на опушке леса народ, подогреваемый крестьянским восстанием, глумиться над воеводой. Старца Варлаам и Мисаил подстрекают народ на еще большую жестокость. Появляется лже-Дмитрий, сопровождаемый процессией, и народ радостно приветствует его. Звучит заключительная песнь Юродивого, предрекая русскому народу новые несчастья и беды: «Горе, горе Руси, плачь, русский люд, голодный люд».

Интересные факты

- В 1898г. опера была поставлена под редакцией с Шаляпиным в главной роли. И с тех пор великий артист не расставался с ролью Годунова всю жизнь.

- В работе над партией Бориса Шаляпину помогали с музыкальной стороны и Ключевский с исторической.

- Существует также и третья версия оперы - , которые заново инструментировал оперу, но сохранил в неприкосновенности все гармонии Мусоргского

- По этому гениальному произведению Мусоргского режиссером Верой Строевой в 1954г. был поставлен художественный фильм, передающий дух оперы в максимальной мере

Опера (её 1-я редакция) была создана в 1869 году и отклонена оперным комитетом Мариинского театра. Во второй редакции (1871 г.) опера принята к постановке – премьера 27 января 1974 года. п/у Э Направника. В 1888 г. "Борис Годунов" поставлен на сцене Большого театра, затем (1986 г.) в Большом зале Петербургской консерватории в инструментовке Н.Римского-Корсакова.

Решающее значение в сценической истории оперы имел спектакль Частной русской оперы (Москва) с Ф.Шаляпиным в роли Бориса в 1898 г. Опера стала ставиться на периферийных сценах (Казань, Орёл, Воронеж Саратов). В 1901 году – также с участием Шаляпина и в инструментовке Н.Римского-Корсакова – "Борис" поставлен на сцене Большого театра. С течением времени он (наряду с "Пиковой дамой" П.Чайковского) становится наиболее репертуарной русской оперой. По данным "Оперного словаря" Г.Бернандта к 1959 году опера была поставлена 58 раз, в том числе 34 раза вне России.

В 60-70 годы в сценической практике постановок "Бориса" оркестровка Римского-Корсакова стала уступать место оркестровке Д.Шостаковича (создана в 1940 г). В последние десятилетия ХХ века театры стали возвращаться к оркестровке Мусоргского.

Редакции. Наличие двух редакций оперы сыграло принципиальную роль в сценической судьбе "Бориса". Постановщикам оперы словно бы представилась возможность собирать из "кирпичиков" (сцен) "Бориса Годунова", оставленных Мусоргским в обеих редакциях, концептуально разные "постройки". В первой редакции опера состояла из семи картин: 1) двор Чудова монастыря 2) сцена коронования; 3) сцена в келье; 4) сцена в Корчме; 5) царский терем; 6) Сцена у собора Василия Блаженного и 7) сцена боярской думы и смерти Бориса. Таким образом, центральное место в оперной концепции 1-й редакции оперы занимала личность Бориса, его трагическая судьба. В процессе создания 2-й редакции оперы возникли две новые – польские – картины (значительно увеличивающие удельный вес Самозванца в опере) и появилось два новых персонажа – Марина Мнишек и папский нунций Рангони. Картин стало девять. Но самым принципиальным изменением прежней редакции явилась замена "сцены у Василия Блаженного" другой народной сценой, сценой в своей смысловой потенции жесточайшей – "сценой под Кромами", включившей в себя эпизод с Юродивым из упразднённого композитором "Василия Блаженного". И, хотя опера во 2-й редакции по-прежнему кончалась сценой смерти Бориса, логика концептуального освоения "Бориса Годунова" не смогла не привести к тому, что и произошло в её сценической практике. В зависимости от концептуальных намерений постановщиков опера заканчивается то смертью Бориса, то сценой "под Кромами". Упраздненная было композитором народная сцена "У Василия Блаженного" как правило наличествует в постановках "Бориса". (Впервые спектакль с обеими этими народными сценами – "Блаженный" и "Кромы – был проставлен в 1927 г. на сцене Большого театра.) Таким образом, эпизод с Юродивым повторяется в опере дважды, становясь неким философски обобщающим символом оперы. Остаётся добавить только, что две первые народные картины (Пролог) – отказ Бориса от венчание и его согласие "венчаться на царство" – неизбежно должны были слиться в одну, что и произошло (впервые) на сцене Мариинского театра спустя пять сезонов после первой (1874 г.) премьеры "Бориса".

Настоящая публикация текста либретто включает в себя все десять картин оперы.

Ю.Димитрин

Действующие лица.

Борис Годунов – баритон или бас

Феодор, сын Бориса – меццо сопрано

Ксения, дочь Бориса – сопрано

Мамка Ксении – низкое меццо сопрано

Василий Иванович Шуйский, князь – тенор

Андрей Щелкалов, думский дьяк – баритон

Пимен, летописец, отшельник – бас

Самозванец под именем Григория – тенор

Марина Мнишек, дочь сандомирского воеводы –

– меццо сопрано или драматическое сопрано

Рангони, тайный иезуит – бас

Варлаам, бродяга – бас

Мисаил, бродяга – тенор

Хозяйка корчмы – меццо сопрано

Юродивый – тенор

Никитич, пристав – бас

Митюха – бас

Ближний боярин – тенор

Боярин Хрущов – тенор

Левицкий, тайный иезуит – бас

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Двор Новодевичьего монастыря под Москвой. Выходные ворота в монастырской стене с башенкою. Входит пристав.

ПРИСТАВ (к народу).

Ну, что ж вы?

Что ж вы идолами стали?

Живо, на колени!

Ну же! (Грозит дубинкой.)

Да ну! Эко чёртово отродье.

Народ на коленях.

Ах, на кого-то да ты оставляешь, кормилец!

Мы да все твои сироты беззащитные.

Ах, да мы тебя-то просим, молим

Со слезами, со горючими:

Смилуйся! Смилуйся! Смилуйся!

Боярин-батюшка! Отец наш!

Ты кормилец!

Боярин, смилуйся!

Пристав уходит. Народ остаётся на коленях.

КРЕСТЬЯНИН. Митюх, а Митюх, чево орём?

МИТЮХА. Вона! Почём я знаю!

КРЕСТЬЯНЕ. Царя на Руси хотим поставить!

Ой, лихонько! Совсем охрипла!

Голубка, соседушка,

Не припасла ль водицы?

ДРУГАЯ БАБА. Вишь, боярыня какая!

Орала пуще всех,

Сама б и припасала!

КРЕСТЬЯНИН. Ну, вы, бабы, не гуторить!

БАБЫ. А ты что за указчик?

КРЕСТЬЯНЕ. Нишкни.

БАБЫ. Вишь пристав навязался!

МИТЮХА. Ой, вы, ведьмы, не бушуйте!

Ах, пострел ты, окаянный!

Вот-то нехристь отыскался!

Эко, дьявол, привязался!

Прости Господи, бесстыдник!

Ой, уйдёмте лучше, бабы,

Подобру да поздорову,

От беды да от напасти!

(Приподнимаются с колен.)

КРЕСТЬЯНЕ.

Не понравилася кличка,

Видно солоно пришлася,

Не в угоду, не по вкусу.

(Смех.)

Ведь мы в путь уж собралися,

(Усиливающийся смех.)

Появляется пристав. Завидя его бабы опускаются на колени... Прежняя неподвижность толпы.

ПРИСТАВ (толпе).

Что ж вы? Что ж смолкли?

Аль глоток жалко?

(Грозя дубинкой) Вот я вас! Аль давно по спинам плетка не гуляла? (Наступая.) Проучу вас я живо!

Не серчай, Никитич.

Не серчай, родимый!

Только поотдохнем,

Заорем мы снова.

(В сторону.)

И вздохнуть не даст, проклятый!

ПРИСТАВ. Ну-ка! Только глоток не жалеть!

КРЕСТЬЯНЕ. Ладно!

ПРИСТАВ. Ну!

НАРОД (во всю мочь).

На кого ты нас покидаешь, отец наш!

Ах, на кого-то ты оставляешь, родимый!

Мы тебя, сироты, просим, молим

Со слезами, со горючими;

Смилуйся, смилуйся,

Боярин-батюшка!

(После угрозы пристава.)

Отец наш! Отец наш! Кормилец! Кормилец!

А-а-а-а-а-а-а!

Показывается Щелкалов.

ПРИСТАВ (завидя Щелкалова, машет народу) .

Нишкни! Вставайте!

(Толпа приподнимается.)

Дьяк думный говорит;

Щелкалов выходит к народу.

ЩЕЛКАЛОВ.

Православные! Неумолим боярин!

На скорбный зов Боярской Думы и Патриарха,

И слышать не хотел о троне царском.

Печаль на Руси...

Печаль безысходная, православные!

Стонет земля в злом бесправьи.

Ко Господу сил припадите:

Да ниспошлёт он скорбной Руси утешенье...

И озарит небесным светом

Бориса усталый дух!

(Уходит. За ним – Пристав.)