Базовое образование дошкольника по э эриксону. Психологический взляд (PsyVision) - викторины, учебные материалы, каталог психологов

Эрик Эриксон — последователь 3.Фрейда, расширивший психоаналитическую теорию. Он смог выйти за ее рамки благодаря тому, что начал рассматривать развитие ребенка в более широкой системе социальных отношений.

Одно из центральных понятий теории Эриксона — идентичность личности. Личность развивается благодаря включению в различные социальные общности (нацию, социальный класс, профессиональную группу и т.д.). Идентичность (социальная тождественность) определяет систему ценностей личности, идеалы, жизненные планы, потребности, социальные роли с соответствующими формами поведения.

Идентичность формируется в юношеском возрасте, это характеристика достаточно зрелой личности. До этого времени ребенок должен пройти через ряд идентификаций — отождествления себя с родителями; мальчиками или девочками (половая идентификация) и т.д. Этот процесс определяется воспитанием ребенка, поскольку с самого его рождения родители, а затем и более широкое социальное окружение приобщают его к своей социальной общности, группе, передают ребенку свойственное ей мировосприятие.

Еще одно важное положение теории Эриксона — кризисность развития. Кризисы присущи всем возрастным стадиям, это «поворотные пункты», моменты выбора между прогрессом и регрессом. В каждом возрасте личностные новообразования, приобретаемые ребенком, могут быть позитивными, связанным с прогрессивным развитием личности, и негативными, вызывающими отрицательные сдвиги в развитии, его регресс.

По мнению Эриксона, человек на протяжении жизни переживает 8 психосоциальных кризисов.

Первый кризис человек переживает на первом году жизни (младенчество). Он связан с тем, удовлетворяются или нет основные физиологические потребности ребенка ухаживающим за ним человеком. И у ребенка возникает доверие или недоверие к миру. Если ребенок с доверием относится к миру, то без особой тревоги и гнева переносит исчезновение из его поля зрения матери: он уверен, что она вернется, что все его потребности будут удовлетворены.

Второй кризис возникает в раннем возрасте , когда ребенок начинает ходить и отстаивать свою независимость. Этот кризис связан с первым опытом обучения, особенно с приучением ребенка к чистоплотности. Если родители понимают ребенка и помогают ему, ребенок получает опыт автономии. В противном случае происходит развитие у ребенка стыда или сомнений.

Если взрослые предъявляют слишком суровые требования, часто порицают и наказывают ребенка, у него возникают постоянная настороженность, скованность, необщительность. Если стремление ребенка к независимости не

Подавляется родителями, то ребенок в дальнейшем легко сотрудничает с другими людьми.

Третий кризис соответствует второму детству (дошкольный возраст). В этом возрасте происходит самоутверждение ребенка. Планы, которые он постоянно строит, и которые ему позволяют осуществить, способствуют развитию у него чувства инициативы. Если взрослые слишком часто наказывают даже за незначительные проступки, то ошибки вызывают постоянное ощущение своей вины. Тогда инициатива тормозится, и развивается пассивность.

Четвертый кризис происходит в младшем школьном возрасте. Ребенок учится работать, готовясь к выполнению будущих задач. В зависимости от царящей в школе атмосферы и принятых методов воспитания у ребенка развивается вкус к работе или же, напротив, чувство неполноценности как в плане использования средств и возможностей, так и в плане собственного статуса среди товарищей.

Пятый кризис переживают подростки в поисках идентификации (усвоения образцов поведения, значимых для них людей). Объединяются все предыдущие идентификации ребенка, и к ним добавляются новые, т.к. повзрослевший ребенок включается в новые социальные группы и приобретает другие представления о себе.

Неспособность подростка к идентификации или связанные с ней трудности могут привести к путанице ролей. Также в этом случае подросток переживает тревогу, чувство изоляции и опустошенности.

Шестой кризис свойствен молодым взрослым людям. Он связан с поиском близости с любимым человеком. Отсутствие подобного опыта приводит к изоляции человека и его замыканию на самом себе.

Седьмой кризис переживается человеком в 40-летнем возрасте. Этот период жизни отличается высокой продуктивностью и созидательностью в самых разных областях. И если эволюция супружеской жизни идет иным путем, то она может застыть в состоянии псевдоблизости.

Восьмой кризис переживается во время старения. Завершение жизненного пути, достижение человеком цельности жизни. Если человек не может свести свои прошлые поступки в единое целое, он завершает свою жизнь в страхе перед смертью и в отчаянии от невозможности начать жизнь заново.

Литература: Г.А. Кураев, Е.Н. Пожарская. Возрастная психология. Л.Ц. Кагермазова. Возрастная психология.Э. Эриксон: стадии психосоциального развития

Сегодня даже человек, крайне далекий от психологии, знает, что очень многое в личности взрослого человека определено его детством. Детство как ключевой период развития психологи «открыли» сравнительно недавно – планомерные исследования детской психологии начались на рубеже XIX и XX веков. Конечно, огромная заслуга здесь принадлежит психоанализу, начиная с работ его основателя З. Фрейда, но и все прочие направления и школы психологии уделяли (и уделяют) очень большое внимание первым годам жизни человека.

В результате сформировалась даже такая крайняя точка зрения, согласно которой всё, что свойственно человеку в зрелые годы, следует объяснять исключительно особенностями его детского развития: не только в обществе профессионалов-психологов, но и в повседневных бытовых разговорах мы то и дело слышим о «детских комплексах», «детских травмах», «родительском программировании» и т. д.

С одной стороны, могущество детского опыта действительно неоспоримо. С другой – может сложиться ошибочное впечатление, что по завершении детства развитие человека вообще останавливается, и всю дальнейшую жизнь он только обречен пожинать плоды, посеянные в первые несколько лет его существования.

Разумеется, это не так. Продолжая интенсивно и скрупулезно исследовать особенности детского развития и нисколько не умаляя его значения для психологии личности, психологи давно уже пришли к выводу, что человек является развивающейся системой на всем протяжении жизни, до последнего ее дня.

Это усложняет картину, но и дает нам гораздо большую свободу: мы знаем, что как бы сильно ни влиял на нас детский опыт, на любом этапе нашей жизни мы можем выбирать тот или иной путь. Взрослый человек – не застывшая структура; у каждого из нас есть более или менее постоянные качества, привычный стиль поведения, но мы постоянно меняемся, пусть и не всегда отдавая себе в этом отчет. Если же многое в нашей судьбе нас не устраивает, в нашей власти перейти к осознанным изменениям: процесс роста и развития может быть болезненным, но мы можем самостоятельно направлять течение своей жизни, вносить поправки в свой жизненный сценарий.

Один из крупнейших психологов ХХ столетия Эрик Эриксон разработал сложную и подробную концепцию психологического развития человека на протяжении всей жизни. Будучи поначалу последователем Фрейда и приверженцем психоанализа, Эриксон пошел дальше, преодолев именно ту центрированность на первых годах жизни, о которой мы только что упоминали. Он «продлил» период активного развития человека далеко за пределы детства – распространил его на всю человеческую жизнь. Его описание последовательных стадий развития и сегодня пользуется большой популярностью в психологии. Давайте познакомимся с этой концепцией.

Э. Эриксон показал, что человек в своем развитии проходит восемь этапов, в которых драматически концентрируются его личный опыт и проблема выбора. Эти эпизоды Эриксон определял как психосоциальные кризисы (Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996). На каждой стадии развития имеется свой специфический конфликт. Успешное прохождение стадии заканчивается приобретением определенного личностного свойства. Отсутствие же этого свойства осложняет прохождение следующего этапа.

1. Стадия базового доверия – недоверия

Возраст: от 0 до 2 лет.

Только что родившийся ребенок не имеет никаких представлений ни о самом себе, ни о мире, в котором он очутился. Более того, у него нет границы между «Я» и «все остальное»: он ощущает себя и мир как единую Вселенную. До тех пор пока он существовал в утробе матери, все его потребности удовлетворялись раньше, чем он успевал ощутить и уж тем более осознать их: он не ел, не дышал, не опорожнял мочевой пузырь и кишечник – все это происходило само собой, кислород и питательные вещества поставлялись в его организм, ненужные удалялись, температура всегда поддерживалась одинаково комфортной и т. д.

После рождения ситуация меняется: теперь между появлением потребности и ее удовлетворением может пройти какое-то время. Возникает дискомфорт, баланс между удовлетворенностью и недовольством нарушается. Но в это же время в единый и размытый прежде мир входят фигуры взрослых, которые о ребенке заботятся. Поначалу в его восприятии это лишь некие примитивные, неясные образы, но довольно быстро младенец устанавливает связь между появлением этих фигур и устранением собственного дискомфорта. Он начинает обращаться к взрослым, плачем сообщая им о своих потребностях в пище, тепле, безопасности. Обнаружив, что большая часть его потребностей удовлетворяется своевременно, ребенок получает фундаментальный ресурс, на основе которого происходит его развитие: чувство доверия.

Это доверие позволяет ребенку осознать обмен, в процессе которого познаются чувства «Я» и «другой». Психологи называют это взаимопониманием. Удовольствие от первого опыта общения – «я позвал на помощь, мне помогли» – вызывает у младенца первую улыбку, которую психологи называют социальной: не рефлекторная гримаска, внешне напоминающая улыбку, а настоящая улыбка, обращенная к другому человеку – к матери. Мать улыбается в ответ, за что ребенок вознаграждает ее еще более радостной и осознанной улыбкой. Сущность взаимопонимания заключается в том, что каждому требуется признание другого. Так в биографии ребенка появляется первая страница, повествующая о взаимоотношениях.

Быстрое и адекватное удовлетворение потребностей младенца приводит к тому, что у него формируется ощущение надежности окружающего мира. События текут предсказуемо, удовлетворяя витальные потребности – первый и второй уровни пирамиды Маслоу: физиологические потребности, нужда в безопасности и защите. Этот положительный опыт закладывает фундамент здоровой личности – Эриксон назвал его базисным доверием к миру.

Важно подчеркнуть, что для успешного прохождения этой стадии важно не мгновенное удовлетворение любой потребности ребенка, а, скорее, само качество отношений матери с ребенком. Само по себе переживание дискомфорта естественно и неизбежно, даже необходимо для развития. Как писал Эриксон, почти не существует фрустраций, которые растущий ребенок не может вынести, но для здорового роста на этой стадии родители должны «передать ребенку глубокое, почти органическое убеждение, будто в том, что они делают, есть определенное значение».

базисное доверие против базисного недоверия.

Основное приобретение: доверие к миру – «Мир надежен, я могу в нем жить».

2. Стадия автономии – стыда и сомнений

Возраст: от 2 до 4 лет.

Это так называемая «фаза упрямства». Весь этот период проходит под девизом «Я сам!» Но по мере того, как ребенок осваивает все новые умения и навыки, в нем поселяются и первые сомнения: а прав ли я? Хорошо ли я делаю? Именно в этом возрасте у ребенка впервые возникает чувство стыда. К двум годам он обретает способность сознательно контролировать мочеиспускание и дефекацию, и это – его первый опыт «владения собой». Ребенок впервые предъявляет к себе, к своему поведению некие требования. И испытывает законную гордость, обнаруживая, что действительно может управлять собой, может что-то делать самостоятельно.

Когда родители стыдят ребенка за какие-то неудачи, упрекают его за то, что он не сумел что-то сделать правильно, предъявляют чрезмерно жесткие требования к «правильности» его поведения, чувство стыда становится слишком сильным.

«Внешний контроль на этой стадии должен быть твердо убеждающим ребенка в собственных силах и возможностях. Малыш должен почувствовать, что базисному доверию к жизни… ничто не угрожает со стороны такого резкого поворота на его жизненном пути: внезапного страстного желания иметь выбор. <…> Твердость внешней поддержки должна защищать ребенка против потенциальной анархии его еще необученного чувства различения, его неспособности удерживать и отпускать с разбором. Когда окружение поощряет малыша “стоять на своих ногах”, оно должно оберегать его от бессмысленного и случайного опыта переживания стыда и преждевременного сомнения».

Стыд – эмоция сложная и недостаточно изученная, но можно предполагать, как это делал Э. Эриксон, что в основе ее лежит не что иное как обращенный на себя гнев. Чувство стыда заставляет ребенка испытывать ощущение собственной ничтожности и в то же время гнев: изначально это гнев по отношению к тем, кто стыдил его, но поскольку ребенок слаб, а взрослые сильны и авторитетны, этот гнев обращается внутрь, а не выплескивается наружу.

Основной конфликт этой стадии: автономия (самостоятельность) против стыда и сомнения.

Основное приобретение: чувство самоконтроля, то есть свобода распоряжаться собой без утраты самоуважения. Из этого чувства вырастает прочное чувство доброжелательности, готовности к действию, гордости своими достижениями.

3. Стадия инициативы – вины

Возраст: от 4 до 6 лет.

Это период самоутверждения. Дети в этом возрасте чрезвычайно деятельны, они постоянно чем-то заняты. Игра – не просто игра, но создание своего мира, со своими законами и правилами. Ребенок с удовольствием осваивает новые виды деятельности и очень нуждается в поддержке и одобрении со стороны взрослых. Благодаря теплому эмоциональному контакту со взрослыми он убеждается, что на многое способен и может достигать поставленных перед собой целей.

«Инициатива добавляет к автономии предприимчивость, планирование и стремление “атаковать” задачу ради того, чтобы быть активным, находиться в движении, тогда как раньше своеволие почти всегда подталкивало ребенка к открытому неповиновению или, во всяком случае, к вызывавшей протест независимости».

Наслаждение ребенка своими новыми двигательными и умственными возможностями на этой стадии очень велико, и в этом кроются свои опасности. Поведение ребенка может быть временами агрессивным, особенно по отношению к потенциальным соперникам (например, младшим братьям и сестрам, которые вмешиваются в активные занятия старшего и нарушают его планы); помимо созидательности, ребенок в этот период выплескивает и инстинкт разрушения, поскольку в своих фантазиях ощущает себя всемогущим.

Жесткое пресечение чрезмерной активности ребенка на этой стадии чревато развитием у него чувства вины за собственную инициативность. При постоянном подавлении она постепенно угасает, сменяется подавленностью и покорностью. Людей, которых в пятилетнем возрасте жестко сдерживали в их начинаниях и устремлениях, мы можем узнать по тому, что при столкновении с любой задачей у них «опускаются руки».

Они не ленивы, но попросту боятся проявить инициативу, поскольку заранее уверены, что ничего не смогут сделать хорошо. Люди, которые в пять лет слишком часто слышали слова вроде «ты ничего не умеешь!», «ты все делаешь неправильно!», «ты занимаешься какой-то ерундой!» – чувствуют себя глубоко виноватыми в собственной несостоятельности даже в том случае, если на самом деле действуют очень успешно.

Но и безграничное попустительство имеет неблагоприятные последствия. Необходимо совместное (и взрослыми, и самим ребенком) регулирование деятельности.

«Там, где ребенок, сейчас столь охочий до строгого управления собой, может постепенно развивать чувство моральной ответственности, там, где он может получить некоторое представление об институтах, функциях и ролях, которые будут благоприятствовать его ответственному участию, – он будет добиваться приятных достижений во владении орудиями и оружием, в умелом обращении со значимыми игрушками и в уходе за младшими детьми».

Основной конфликт этой стадии: инициативность против чувства вины.

Основное приобретение: инициативность, уверенность в своих силах в сочетании с усвоением моральных норм, представлений о том, что можно, а чего нельзя делать.

4. Стадия активности – недостаточности

Возраст: девочки – от 6 до 10 лет, мальчики – от 6 до 12.

Ребенок отправляется в школу и впервые по-настоящему входит в общественную жизнь. На протяжении этой стадии ребенок начинает сознательно работать «на результат», учится видеть и оценивать плоды своих трудов, начинает получать удовлетворение от завершенного дела, развивает вкус к работе, учится завоевывать признание, не «захватывая» его силой, но занимаясь полезным и нужным делом.

Дети в этом возрасте искренне стремятся достичь как можно большего, получить успешные результаты и, конечно, очень нуждаются в поддержке и поощрении взрослых – теперь уже не только родителей, но и учителей.

«У ребенка развиваются усердие, трудолюбие, – то есть он приспосабливается к неорганическим законам орудийного мира. Эго ребенка включает в свои границы его рабочие инструменты и навыки: принцип работы приучает его получать удовольствие от завершения работы благодаря устойчивому вниманию и упорному старанию».

Опасность, подстерегающая ребенка на этой стадии, состоит в чувстве неадекватности и неполноценности. Неудачи в деятельности могут привести к тому, что ребенок в своем развитии отодвигается на более «безопасные», ранние стадии, испытывая отчаяние от своей неумелости и неспособности справиться с делом.

«Развитие многих детей нарушается, когда в семейной жизни не удалось подготовить ребенка к жизни школьной, или когда школьная жизнь не подтверждает надежды ранних стадий».

Есть и еще одна опасность – чрезмерное сосредоточение на труде, обучении, работе: это ситуация, когда родители ограничивают мир ребенка – младшего школьника кругом его обязанностей, требуя от него постоянного усердия и успехов в учебе, пренебрегая другими сферами его личности. Это часто происходит с родителями, которые сами сконцентрированы исключительно на достижении внешнего, социального успеха:

«…фундаментальная опасность – ограничение человеком самого себя и сужение своих горизонтов до границ поля своего труда… Если он признает работу своей единственной обязанностью, а профессию и должность – единственным критерием ценности человека, то может легко превратиться в конформиста и нерассуждающего раба техники и ее хозяев».

Основной конфликт этой стадии: трудолюбие против чувства неполноценности.

Основное приобретение: усердие, трудолюбие, способность доводить начатое дело до успешного завершения.

5. Стадия идентификации – смещения ролей

Возраст: девушки – от 10 до 21 года, юноши – от 12 до 23 лет.

Это очень бурная, напряженная стадия развития, в течение которой мальчики и девочки превращаются в юношей и девушек, окончательно осознают свою половую принадлежность и учатся вести себя в соответствии со своим полом. «Правила игры» подростки усваивают, как правило, путем подражания взрослым, которые пользуются у них авторитетом. В этом возрасте очень часто отмечается увлеченность, даже влюбленность в человека, который является моделью для подражания. Благодаря этой увлеченности происходит познание себя через другого человека (так что фактически, это влюбленность в себя в зеркале другого):

«В значительной степени юношеская любовь – это попытка добиться четкого определения собственной идентичности, проецируя расплывчатый образ собственного эго на другого и наблюдая его уже отраженным и постепенно проясняющимся. Вот почему так много в юношеской любви разговоров».

Если в процессе этого усвоения ролей возникают какие-то помехи, если подростки не находят для себя адекватных ориентиров, получается путаница: юноша не знает, как вести себя «по-мужски», и может пытаться компенсировать это незнание подчеркнуто вызывающим поведением. У девушек может сложиться какое-то искаженное представление о женственности, что в будущем может привести к проблемам, связанным с материнством. Одна из основных трудностей этой стадии развития – установление профессиональной идентичности, то есть ответ на вопрос «Кем я хочу и могу быть».

Основной конфликт этой стадии: идентичность против смешения ролей.

Основное приобретение: формирование идентичности, то есть интегрированного представления о самом себе как представителе определенного пола, обладающем способностями, развившимися из задатков, известными возможностями, предлагаемыми различными социальными ролями (начало профессионального самоопределения).

6. Стадия интимности – изоляции

Возраст: от 23 до 33 лет.

Интимность – это способность создать и поддерживать по-настоящему близкие отношения с другим человеком. Именно на этой возрастной стадии люди, как правило, вступают в брак, создают семьи, реализуя эту свою способность. Для того чтобы длительные близкие отношения были возможны, человеку нужно научиться видеть, признавать личность в другом, не теряя при этом себя. (Пользуясь терминологией А. Маслоу, можно сказать, что высший уровень развития на этой стадии – приобретение способности к бытийной любви.)

На этой стадии человек (при условии гармоничного психологического развития) «готов к близости или, по-другому, способен связывать себя отношениями интимного и товарищеского уровня и проявлять нравственную силу, оставаясь верным таким отношениям, даже если они могут потребовать значительных жертв и компромиссов».

Это время постоянного духовного роста. Именно на этом этапе развития человек рождается как духовное существо.

Если же человек оказывается неспособен преодолеть свой детский эгоцентризм, научиться чувствовать другого, у него развивается страх потери своего «Я», что ведет к томительной изоляции внутри самого себя, чувству вечной неудовлетворенности и неустроенности.

«Опасность этой стадии заключается в том, что интимные, соперничающие и враждебные отношения человек испытывает к тем же самым людям. Но по мере того, как очерчиваются зоны взрослых обязанностей… отношения со временем становятся подвластными тому этическому чувству, которое служит отличительным признаком взрослого человека».

Очень коротко итоги развития на этой стадии можно описать знаменитым высказыванием З. Фрейда, которого однажды спросили, что, по его мнению, обычному человеку следовало бы уметь делать хорошо. От него ожидали пространного, «глубокого» ответа, но он сказал лишь одно: «Любить и работать». Можно сколь угодно долго развивать эту мысль, подробно раскрывая понятия «любви» и «работы», но суть от этого не изменится. Это действительно те две сферы, в которых человек должен быть состоятелен, чтобы считать себя психически полноценным.

Основной конфликт этой стадии: близость против изоляции.

Основное приобретение: достижение этической зрелости, развитие способности устанавливать интимные отношения с другим человеком, сохраняя при этом цельность своего «Я», способность развивать и сохранять полноценные партнерские отношения (не только в семейной жизни, но и в дружбе, и в работе).

7. Стадия созидательности – застоя

Возраст: пик этой стадии приходится на 40-45 лет.

Едва ли не основной потребностью человека на этом этапе становится потребность в заботе о других; чувство рода проявляется в интересе к следующему поколению. Это возраст, в котором для сохранения гармонии в собственной душе просто необходимо больше думать и заботиться о других, чем о самом себе. Если этого не происходит, человек замыкается на проблемах своего возраста, своего здоровья, тяжело переживая «бег времени».

Для того чтобы не попасть в ловушку под названием «возраст одиночества», людям очень важно в этот период учиться чему-то новому, менять стиль и привычки, вести как можно более открытый и деятельный образ жизни.

«Зрелый человек нуждается в том, чтобы быть нужным, а зрелость нуждается в стимуляции и ободрении со стороны тех, кого она произвела на свет и о ком должна заботиться».

Созидательность (генеративность) – это заинтересованность в устройстве жизни в целом, в заботе о будущем поколении, его поддержке и наставлении. В тех случаях, когда такого обогащения личного опыта за счет заботы о молодых не происходит, возникает чувство застоя, обеднения жизни.

«Люди начинают баловать себя, как если бы каждый из них был своим собственным и единственным ребенком; а там, где для этого есть благоприятные условия, ранняя инвалидность – физическая или психологическая – становится средством сосредоточения заботы на самом себе».

Сам факт наличия собственных детей еще не означает, что человек психологически развился до этой стадии: с другой стороны, люди, успешно проходящие ее, не обязательно должны быть педагогами, воспитателями, наставниками молодежи. Забота о грядущем поколении может включаться в любую деятельность. Главный отличительный признак – осознание того, что мы живем не только для себя, но и для будущего, и желание вносить посильный вклад в это будущее.

Основной конфликт этой стадии: генеративность (созидательность) против стагнации (застоя).

Основное приобретение: любовь к молодым, искренний интерес и забота по отношению к подрастающему поколению; чувство своей причастности к общественному бытию.

8. Стадия Эго-интеграции – отчаяния

Здесь подводится итог прожитой жизни. Если все предыдущие стадии проходили гармонично, если человек постоянно рос и развивался духовно, жил по-настоящему полной, богатой жизнью, то теперь он испытывает ни с чем не сравнимое чувство гармонии, порядка, мира с самим собой.

Человек ощущает благодарность к своим родителям и не испытывает желания жить другой жизнью, не мечтает о том, что было бы, если бы можно было «начать все сначала». Он принимает себя, свою жизнь, чувствует себя абсолютно цельной, состоявшейся личностью.

«Только в том, кто некоторым образом заботится о делах и людях и адаптировался к победам и поражениям, неизбежным на пути человека – продолжателя рода или производителя материальных и духовных ценностей, только в нем может постепенно вызревать плод всех этих семи стадий. Я не знаю лучшего слова для обозначения такого плода, чем целостность эго».

Целостность Эго – принятие своего единственного и неповторимого жизненного пути как чего-то такого, чему суждено было произойти, товарищеские отношения с образом жизни и иными занятиями прошлых лет, переживание опыта, который передает некий мировой порядок и духовный смысл, независимо от того, как дорого за него было заплачено. «При такой завершающей консолидации смерть теряет свою мучительность».

Отсутствие целостности Эго порождает страх смерти, отчаяние от того, что времени осталось слишком мало и «новую жизнь» уже не прожить.

Основной конфликт этой стадии: целостность Эго против отчаяния.

Основное приобретение: спокойная уверенность в том, что жизнь была прожита не напрасно, чувство благополучно завершающегося цикла.

Из книги Элементарный психоанализ автора Решетников Михаил МихайловичСтадии психосексуального развития Исходя из наблюдений своих пациентов и детей в условиях обыденной жизни, Фрейд постулирует (и затем это было подтверждено в десятках систематических исследований), что ребенок не становится сексуальным существом, а уже рождается

Из книги ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ автора Тайсон РобертГлава 11. СТАДИИ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ Первичный и вторичный процессы являются увеличительными стеклами, через которые можно видеть созревание основной когнитивной системы. Эти два процесса действуют в соответствии с двумя способами организации - первичный процесс

Из книги Он. Глубинные аспекты мужской психологии автора Джонсон РобертСТАДИИ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ По традиции у мужчины потенциально существуют три стадии психологического развития. Архетипический паттерн предполагает развитие мужской психологии от бессознательного детского превосходства и совершенства через сознательное ощущение

Из книги Полночные размышления семейного терапевта автора Витакер КарлСтадии развития брака Развитие здорового брака имеет свои характерные черты. Главная из них, по-моему, это то, что брак есть постоянная психотерапия двух цельных личностей, процесс изменения, в котором человек может отдать некоторые свои личные права, привилегии и

Из книги Организационное поведение: Шпаргалка автора Автор неизвестен Из книги Этюды по истории поведения автора Выготский Лев Семенович§ 12. Стадии культурного развития ребенка Наблюдения, которые мы только что изложили, убеждают нас, что развитие ребенка безусловно нельзя свести к простому росту и созреванию врожденных качеств. Как мы сказали выше, в процессе своего развития ребенок «перевооружается»,

Из книги На ты с аутизмом автора Гринспен СтенлиСтадии развития За двадцать пять лет работы с детьми с особыми потребностями мы выделили стадии, которые мы называем уровнями функционального эмоционального развития. Первые из них перечислены в таблицах 3.1 и 3.2. Их освоение крайне важно не только для нормального

Из книги Интегральное видение автора Уилбер КенДальнейшие стадии развития Некоторые подростки и взрослые с РАС и другими проблемами более-менее осваивают первые шесть стадий развития, описанных в предыдущих главах, но на более продвинутых стадиях, перечисленных в главе 10 (трехстороннее и нюансированное мышление, а

Из книги Интегральные отношения автора Учик МартинСтадии, или уровни, развития Любые состояния сознания характеризует одна немаловажная черта: все они преходящи. Даже величайшие пиковые переживания или изменённые состояния, вне зависимости от того, как они были достигнуты, приходят, некоторое время длятся, а затем

Из книги Ведьмы и герои [Феминистский подход к юнгианской психотерапии семейных пар] автора Янг-Айзендрат ПоллиСтадии развития Анимуса у женщин 1. Мужчина как непонятный, чужойОна боится, ненавидит и любит его.Если женщину в детстве унизил или бросил близкий мужчина – к примеру, отец или человек, обладающий авторитетом отца, старший брат, дядя или друг семьи, – то на этой стадии

Из книги Психология. Люди, концепции, эксперименты автора Клейнман ПолСтадии развития анимуса 1) Анимус как чужеродный ДругойЖенщина (или девушка) чувствует свою тождественность с существующей где-то в мире матерью или женщиной. Она формирует, как мать или дочь, материнские или сходные с ними отношения с этой женщиной (или женщинами). Сила

Из книги Психосоматика автора Менегетти АнтониоСтадии психосексуального развития Теория психосексуального развития Зигмунда Фрейда – одна из самых известных и противоречивых теорий в области психологии. Фрейд утверждал, что личность человека формируется в раннем детстве, к шести годам, и что если все

Из книги Интегральный город. Эволюционные интеллекты человеческого улья автора Хэмилтон МэрилинСтадии нравственного развития Теория нравственного развития Кольберга базируется на трудах знаменитого швейцарского психолога Жана Пиаже. Однако если Пиаже описывал этот процесс как состоящий из двух стадий, то Кольберг выделял шесть стадий и три уровня. По его

Из книги Психологический стресс: развитие и преодоление автора Бодров Вячеслав Алексеевич11.1. Три стадии развития психосоматики Рис. 6. «Три стадии психосоматикиПсихосоматический процесс проходит три стадии развития. На рис. 6 показано как? – сознательная, рациональная, логическая часть, зона «Я», часть, которая отражает нас самих, так и СМ – бессознательная

Из книги автораСтадии развития генерируют гибкость В масштабах экологии города люди находятся на разных стадиях биопсихосоциокультурного развития. В индивидуальном и коллективном плане это даёт им разные степени способности к гибкости. Гибкость в контексте городской экологии – это

Из книги автора4.2.3. Стресс как стимул психосоциального развития Для исследования положительного действия стресса можно сравнить его действие на детей и взрослых.Положительное действие стресса на детей. На первый взгляд предположение, что для детей стресс может иметь положительное

Рассмотрев периодизацию развития личности, созданную в рамках классического психоанализа, остановимся на периодизации Эрика Хомбургера Эриксона (1902-1994) - психоаналитика, представляющего развитие ребенка в более широкой системе социальных отношений.

В этой периодизации прослеживается развитие нe отдельной стороны личности (как, например, психосексуальное развитие у 3. Фрейда), а фундаментальных личностных образований, в которых выражается отношение к миру (другим людям и делу) и себе.

Периодизация Э. Эриксона охватывает полный жизненный цикл развития человека - от рождения до старости. Она включает восемь стадий, среди которых четвертая называется, вслед за 3. Фрейдом, латентной или школьным возрастом . До характеристики этого периода уточним представления Э. Эриксона о личности, факторах и закономерностях ее развития.

Особенности становления личности зависят от экономического и культурного уровня развития общества, в котором растет ребенок, от того, какой исторический этап этого развития он застал. Ребенок, живущий в Нью-Йорке в середине XX в., развивается не так, как маленький индеец из резервации, где во всей полноте сохранились старые культурные традиции и время, образно говоря, остановилось.

Ценности и нормы общества передаются детям в процессе воспитания. Дети, принадлежащие к сообществам практически одинакового уровня социально-экономического развития, приобретают разные черты личности из-за разных исторически сложившихся культурных традиций и принятых стилей воспитания.

Зарубежный опыт

В индейских резервациях Э. Эриксон наблюдал два племени - сиу, бывших охотников на бизонов, и юрок - рыбаков и собирателей. В племени сиу детей не пеленают туго, долго кормят грудным молоком, не следят строго за опрятностью и вообще мало ограничивают свободу их действий. Дети ориентируются на исторически сложившийся идеал своего племени - сильного и отважного охотника в бескрайних прериях - и приобретают такие черты, как инициативность, решительность, смелость, щедрость в отношениях с соплеменниками и жестокость в отношении к врагам. В племени юрок детей, наоборот, туго пеленают, рано отучают от груди, рано приучают к опрятности, сдержанны в общении с ними. Они вырастают молчаливыми, подозрительными, скупыми, склонными к накопительству .

Развитие личности по своему содержанию определяется тем, что общество ожидает от человека, какие ценности и идеалы ему предлагает, какие задачи ставит перед ним на разных возрастных этапах. По последовательность стадий развития ребенка зависит и от биологического начала. На каждой возрастной стадии происходит созревание особой психофизиологической системы, определяющей новые возможности ребенка и делающей его сензитивным (от лат. sensus - чувство, ощущение) к определенного рода социальным воздействиям. "В последовательности приобретения наиболее значимого личностного опыта здоровый ребенок, получивший определенное воспитание, будет подчиняться внутренним законам развития, которые задают порядок развертывания потенциальностей для взаимодействия с теми людьми, которые заботятся о нем, несут за него ответственность, и теми социальными институтами, которые его ждут" .

Развиваясь, ребенок с необходимостью проходит ряд следующих друг за другом стадий. На каждой стадии он приобретает определенное качество {личностное новообразование ), которое фиксируется в структуре личности и сохраняется в последующие периоды жизни.

Следует отметить, что свою теорию развития личности Э. Эриксон считает эпигенетической концепцией. В соответствии с принципом эпигенеза новообразования формируются последовательно, и каждое новообразование становится центром психической жизни и поведения на определенной, "своей" стадии развития. Новообразование, ярко проявляющееся в "свое" время, существует в какой-то форме и на предыдущих стадиях, а входя в структуру личности в качестве се "элемента", оказывается связанным с другими новообразованиями . Тем не менее, данные представления дают возможность судить о развитии личности, согласно концепции Э. Эриксона, как о прерывном процессе формирования новых качеств .

Центральное понятие в теории Э. Эриксона - идентичность личности. Развивается личность благодаря включению в различные социальные общности (нацию, социальный класс, профессиональную группу и т.д.) и переживанию своей неразрывной связи с ними.

Идентичность личности - психосоциальная тождественность - позволяет личности принимать себя во всем богатстве своих отношений с окружающим миром и определяет ее систему ценностей, идеалы, жизненные планы, потребности, социальные роли с соответствующими формами поведения.

Идентичность - условие психического здоровья: если она нe сложится, человек не находит себя, своего места в обществе, оказывается "потерянным".

Идентичность формируется в юношеском возрасте, это характеристика достаточно зрелой личности. По до этого времени ребенок должен пройти через ряд идентификаций - отождествления себя с родителями, представителями определенной профессии и др. Этот процесс определяется воспитанием ребенка, поскольку с самого его рождения родители, а затем и более широкое социальное окружение приобщают его к своей общности, группе, передают ребенку свойственное им мировосприятие.

Еще один важный для развития личности момент - кризисность. Кризисы присущи всем возрастным стадиям, это "поворотные пункты", моменты выбора между прогрессом и регрессом. "Слово “кризис” здесь употребляется в контексте представлений о развитии для того, чтобы выделить не угрозу катастрофы, а момент изменения, критический период повышенной уязвимости и возросших потенций и, вследствие этого, онтогенетический источник возможного формирования хорошей или плохой приспособляемости" . В каждом личностном качестве, которое проявляется в определенном возрасте, заключено глубинное отношение человека к миру и самому себе. И это отношение может быть позитивным, связанным с прогрессивным развитием личности, или негативным, вызывающим отрицательные сдвиги в развитии, его регресс. Ребенку (а затем взрослому человеку) на каждой стадии развития приходится выбирать одно из двух полярных отношений - доверие или недоверие к миру, инициативу или пассивность, компетентность или неполноценность и т.д.

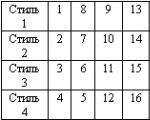

В связи с этим Э. Эриксон, описывая стадии развития личности, останавливается на двух вариантах - прогрессивном развитии и регрессе; указывает те позитивные и негативные личностные новообразования, которые могут сформироваться на каждом возрастном этапе (табл. 1.3).

Таблица 1.3

Развитие личности ребенка и подростка по Э. Эриксону

|

Стадия развития |

социальных отношений |

Полярные качества личности |

Результат прогрессивного развития |

|

Младенче |

Мать или замещающее ее лицо |

Доверие к миру - недоверие к миру |

Энергия и жизненная радость |

|

Раннее детство |

Родители |

Самостоятельность - стыд, сомнения |

Независимость |

|

Родители, братья и сестры |

Инициатива - пассивность, вина |

Целеустремленность |

|

|

Школьный |

Семья и школа |

Компетентность - неполноценность |

Овладение знаниями и умениями |

|

Отрочество |

Группы сверстников |

Идентичность - непризнание |

Самоопределение |

Исходя из некоторой прерывности личностного развития, вытекающей из эпигенетической теории, из того, что развитие на предыдущей стадии не подготавливает непосредственно развитие на последующей возрастной стадии, мы рассмотрим только младший школьный возраст (школьный возраст по Э. Эриксону), безотносительно к дошкольному детству.

Школьный возраст - решающая стадия в социальном отношении , и это определяет его значение в детском развитии. Развитие личности в это время определяется уже не только семьей (как это было на трех предшествующих стадиях), но и школой. Обучение с его социальной значимостью, возможностью погружения в процесс и результативностью (успешностью) становится главным фактором развития.

Э. Эриксон подчеркивает универсальность фактора обучения на этом возрастном этапе: он прослеживается в обществах с разным уровнем социально-экономического развития. "Жизнь сперва должна быть школьной жизнью, независимо от того, происходит ли обучение в поле, джунглях или классе" . Разумеется, обучение в этих случаях имеет разнос содержание.

В современном экономически развитом обществе ребенку стремятся дать широкое базовое образование, которое обеспечит в будущем овладение одной из большого числа существующих профессий. Ребенок, прежде чем "вступить в жизнь", должен стать грамотным, образованным. И современная школа, с широким спектром учебных предметов и организацией деятельности ребенка рядом и вместе с другими, оказывается уникальным социальным институтом. "По-видимому, школа является совершенно обособленной, отдельной культурой со своими целями и границами, своими достижениями и разочарованиями".

Включенный в школьную жизнь ребенок овладевает знаниями и умениями, осознает технологический этос (от греч. Г|0ос - обычай, нрав, характер; устойчивые черты) культуры, приобретает ощущение своей связи с представителями определенных профессий, так что период начального школьного обучения становится истоками профессиональной идентификации. Школьник учится добиваться признания окружающих, занимаясь важным, полезным делом. Старание, развивающееся трудолюбие обеспечивают ему успешность выполнения задач, и он получает удовольствие от завершения работы. При таком прогрессивном развитии у ребенка формируется главное личностное новообразование школьного возраста - чувство компетентности.

Но, как и на любой другой стадии развития, в это время возможен регресс. Если ребенок не осваивает в школе основы трудового и социального опыта, если его достижения невелики, он остро переживает свою неумелость, нeуспешность, невыгодное положение среди сверстников и чувствует себя обреченным быть посредственностью. Вместо чувства компетентности образуется чувство неполноценности, развивается отчуждение от самого себя и от своих задач.

Э. Эриксон отмечает возможность создания в школе условий, неблагоприятных для развития личности детей, провоцирующих регресс. В частности, он указывает на "опасность, угрожающую индивидууму и обществу в тех случаях, когда школьник начинает чувствовать, что цвет кожи, происхождение родителей или фасон его одежды, а не его желание и воля учиться будут определять его ценность как ученика"

Ребенок на каждом этапе своего возрастного развития требует особого к себе подхода. Задача системы образования и всех взрослых, воспитывающих ребенка, - содействовать полноценному его развитию на каждом возрастном этапе онтогенеза. Если на одной из возрастных ступеней происходит сбой, нарушаются нормальные условия развития ребенка, в последующие периоды основное внимание и усилия взрослых вынуждены будут сосредоточиться на коррекции этого развития, что тяжело не только для взрослых, но прежде всего для ребенка. Поэтому не жалеть сил и средств на создание своевременно-благоприятных для психического и духовного развития детей условий экономически выгодно и нравственно оправданно. Для этого необходимо знать особенности каждого возраста.

Вообще проблема возрастной периодизации психического развития - одна из самых трудных проблем в психологии человека . Изменения процессов психической жизни ребенка (и вообще человека) происходят не независимо одно от другого, но внутренне связаны друг с другом. Отдельные процессы (восприятие, память, мышление и т.д.) не являются самостоятельными линиями в психическом развитии. Каждый из психических процессов в своем реальном протекании и развитии зависит от личности в целом, от общего развития личности: направленности, характера, способностей, эмоциональных переживаний. Отсюда избирательный характер восприятия, запоминания и забывания и пр.

Любая периодизация жизненного цикла всегда соотносится с нормами культуры и имеет ценностно-нормативную характеристику.

Возрастные категории всегда многозначны , потому что отражают условность возрастных границ. Это отражается и в терминологии возрастной психологии: детство, отрочество, юность, взрослость, зрелость, старость - возрастные границы этих периодов жизни человека непостоянны, в значительной степени зависят от уровня культурного, экономического, социального развития общества.

Чем выше этот уровень, тем более разносторонне ориентированными в различных сферах науки и практики, более творчески развитыми должны быть люди, вступающие в самостоятельную трудовую деятельность, а это требует более длительной подготовки и увеличивает возрастные границы детства - юности; во-вторых, тем дольше сохраняется период зрелости личности, отодвигая старость к более поздним годам жизни и пр.

Выделение этапов психического развития основывается на внутренних закономерностях самого этого развития и составляет психологическую возрастную периодизацию. Прежде всего, необходимо дать определение основных понятий – это возраст и развитие .

индивидуального развития.

Различают 2 понятия возраста: Хронологический и психологический.

Хронологический характеризует индивида с момента рождения, психологический – закономерности развития организма, условия жизни, обучения и воспитания.

Развитие может быть биологическим, психическим и личностным. Биологическое – это созревание анатомо-физиологических структур. Психическое –закономерное изменение психических процессов, которое выражается вколичественных и качественных преобразованиях. Личностное – формирование личности в результате социализации и воспитания.

Существует множество попыток периодизации жизненного пути личности. В их основе лежат различные теоретические позиции авторов.

Л.С. Выготский делил все попытки периодизации детства на три группы: по внешнему критерию, по какому-либо одному признаку детского развития, по системе существенных особенностей самого детского развития.

Выготский Лев Семенович (1896–1934) – русский психолог. Разработал культурно-историческую теорию развития психики в процессе освоения индивидом ценностей человеческой культуры и цивилизации. Различал «натуральные» (данные природой) психические функции и функции «культурные» (приобретенные в результате интериоризации, то есть процесса освоения индивидом культурных ценностей).

1. Кризис новорожденности – самый яркий и несомненный кризис в развитии ребенка, т.к. происходит смена среды, переход из утробной среды во внешнюю среду.

2. Младенческий возраст (2 мес.-1 год).

3. Кризис одного года - имеет позитивное содержание: здесь негативные симптомы очевидно и непосредственно связаны с позитивным приобретениями, которые делает ребенок, становясь на ноги и овладевая речью.

4. Раннее детство (1год–3года).

5. Кризис 3-х лет – называется также фазой строптивости или упрямства. В этот период, ограниченный коротким промежутком времени, личность ребенка претерпевает резкие и внезапные изменения. Ребенок проявляет строптивость,упрямство, негативизм, капризность, своеволие. Позитивное значение: возникают новые характерные черты личности ребенка.

6. Дошкольный возраст (3-7 лет).

7. Кризис 7 лет – был открыт и описан раньше других кризисов. Негативные стороны: нарушение психического равновесия, неустойчивость воли, настроения и т.д. Позитивные стороны: возрастает самостоятельность ребенка, изменяется его отношение к другим детям.

8. Школьный возраст (7-10лет).

9. Кризис 13 лет – негативная фаза возраста полового созревания: падение успеваемости, снижение работоспособности, дисгармоничность во внутреннем строении личности, свертывание и отмирание прежде установившейся системы интересов, продуктивности умственной работы учащихся. Это вызвано тем, что здесь происходит изменение установки от наглядности к пониманию. Переход к высшей форме интеллектуальной деятельности сопровождается временным снижением работоспособности.

10. Пубертатный возраст (10(12)-14(16) лет).

11. Кризис 17 лет.

Лев Семенович Выготский

(1896 – 1934)

| Возрастная периодизация Л.С. Выготского | ||||

| Период | Годы | Ведущая деятельность | Новообразование | Социальная ситуация развития |

| Кризис новорожденности | 0-2 мес. | |||

| Младенчество | 2 мес.-1 | ходьба, первое слово | Освоение норм отношений между людьми | |

| Кризис 1 года | ||||

| Раннее детство | 1-3 | предметная деятельность | «внешнее Я сам» | Усвоение способов деятельности с предметами |

| Кризис 3 лет | ||||

| Дошкольный возраст | 3-6(7) | ролевая игра | произвольность поведения | Освоение социальных норм, взаимо- отношений между людьми |

| Кризис 7 лет | ||||

| Младший школьный возраст | 7-12 | учебная деятельность | произвольность всех психических процессов, кроме интеллекта | Освоение знаний, развитие интеллектуально-познавательной деятельности. |

| Кризис 13 лет | ||||

| Средний школьный возраст, подросток | 10(11) - 14(15) | интимно-личностное общение в учебной и других видах деятельности | чувство «взрослости», возникновение представление о себе «не как о ребенке» | Освоение норм и отношений между людьми |

| Кризис 17 лет | ||||

| Старший школьник (ранняя юность) | 14(15) - 16(17) | профессиональное и личностное самоопределение | Освоение профессиональных знаний, умений |

Эльконин Даниил Борисович - советский психолог, создатель концепции периодизации психического развития в онтогенезе, основанной на понятии „ведущая деятельность“. Разрабатывал психологические проблемы игры, формирования личности ребенка.

Периодизация:

1 период – младенчество (от рождения до 1 года). Ведущая деятельность – непосредственно эмоциональное общение, личностное общение со взрослым внутри которого ребенок учится предметным действиям.

2 период – раннее детство (от 1года до 3 лет).

Ведущая деятельность – предметно-манипулятивная, внутри которой ребенок сотрудничает со взрослым в освоении новых видов деятельности.

3 период – дошкольное детство (от 3 до 6 лет).

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра, внутри которой ребенок ориентируется в самых общих смыслах человеческой деятельности, например, семейной и профессиональной.

4 период – младший школьный возраст (от 7 до 10 лет).

Ведущая деятельность – учеба. Дети осваивают правила и способы учебных действий. В процессе усвоения развиваются также и мотивы познавательной деятельности.

5 период – подростковый возраст (от 10 до 15 лет).

Ведущая деятельность – общение со сверстниками. Воспроизводя межличностные отношения, которые существуют в мире взрослых людей, подростки принимают или отвергают их.

6 период – ранняя юность (от 15 до 17 лет).

Ведущая деятельность – учебно-профессиональная. В этот период происходит освоение профессиональных навыков и умений.

| Возрастная периодизация Эльконона Д.Б. | |||

| Период | Годы | Ведущая деятельность | Новообразование и социальное развитие |

| младенчество | 0-1 | эмоциональное общение ребенка со взрослым | личностное общение со взрослым внутри которого ребенок учится предметным действиям |

| раннее детство | 1-3 | предметно-манипулятивная | ребенок сотрудничает со взрослым в освоении новых видов деятельности |

| дошкольное детство | 3-6 | сюжетно-ролевая игра | ориентируется в самых общих смыслах человеческой деятельности, например, семейной и профессиональной |

| младший школьный возраст | 7-10 | учеба | Дети осваивают правила и способы учебных действий. В процессе усвоения развиваются также и мотивы познавательной деятельности. |

| подростковый возраст | 10-15 | общение со сверстниками | Воспроизводя межличностные отношения, которые существуют в мире взрослых людей, подростки принимают или отвергают их. |

| ранняя юность | 15-17 | учебно-профессиональная деятельность | освоение профессиональных навыков и умений |

Даниил Борисович

Эльконин

(1904 - 1984)

Возрастная периодизация Э. Эриксона

Эриксон, Эрик Гомбургер - американский психолог и психотерапевт, один из основателей эгопсихологии, автор одной из первых психологических теорий жизненного цикла, создатель психоисторической модели социального познания.

Весь жизненный путь, по Эриксону, включает в себя восемь стадий, каждая из которых имеет свои специфические задачи и может благоприятно или неблагоприятно разрешаться для будущего развития. Человек в течение жизни проходит через несколько универсальных для всего человечества стадий. Полноценно функционирующая личность формируется только путем прохождения в своем развитии последовательно всех стадий. Каждая психосоциальная стадия сопровождается кризисом – поворотным моментом в жизни индивидуума, который возникает как следствие достижения определенного уровня психологической зрелости и социальных требований. Каждый кризис содержит и позитивный, и негативный компонент. Если конфликт разрешен удовлетворительно (т.е. на предыдущей стадии эго обогатилось новыми положительными качествами), то теперь эго вбирает в себя новый позитивный компонент - это гарантирует здоровое развитие личности в дальнейшем. Если конфликт остается неразрешенным, то этим наносится вред и встраивается негативный компонент. Задача состоит в том, чтобы человек адекватно разрешал каждый кризис, и тогда у него будет возможность подойти к следующей стадии более адаптивной и зрелой личностью. Все 8 стадий в психологической теории Эриксона представлены в следующей таблице:

Периоды:

1. Рождение - 1 год Доверие – недоверие к миру.

2. 1-3 год Автономия – стыд и сомнение.

3. 3-6 лет Инициатива – чувство вины.

4. 6-12 лет Трудолюбие – неполноценность.

5. 12-19 лет Становление индивидуальности (идентичности) – ролевое смешение.

6. 20-25 лет Интимность – одиночество.

7. 26-64 года Производительность – стагнация.

8. 65 лет - смерть Умиротворение - отчаяние.

1. Доверие – недоверие к миру. Степень развития у ребенка чувства доверия к другим людям и миру зависит от качества получаемой им материнской заботы.

Чувство доверия связано со способностью матери передать ребенку чувство узнаваемости, постоянства и тождества переживаний. Причиной кризиса является ненадежность, несостоятельность и отвергание ею ребенка. Это способствует появлению у ребенка психосоциальной установки страха, подозрительности опасений за свое благополучие. Также чувство недоверия, по мнению Эриксона,может усилиться тогда, когда ребенок перестает быть для матери главным центром внимания, когда она возвращается к тем занятиям, которые оставила на время беременности (например, возобновляет прерванную карьеру, рожает следующего ребенка). В результате положительного разрешения конфликта приобретается надежда.

2. Автономия – стыд и сомнение. Приобретение чувства базального доверия подготавливает почву для достижения определенной автономии и самоконтроля, избегания чувства стыда, сомнения и унижения. Удовлетворительное разрешение психосоциального конфликта на этой стадии зависит от готовности родителей постепенно предоставлять детям свободу самим осуществлять контроль над своими действиями. В то же время родители, по Эриксону, должны ненавязчиво, но четко ограничивать ребенка в тех сферах жизни, которые потенциально представляются опасными как для самих детей, так и для окружающих. Стыд может появиться, если родители нетерпеливо, раздраженно и настойчиво делают за детей что-то, что те могут сделать сами; или, наоборот, когда родители ожидают, что дети сделают то, чего они сами сделать еще не в состоянии. В результате формируются такие черты, как неуверенность в себе, приниженность и слабоволие.

3. Инициатива – чувство вины. В это время социальный мир ребенка требует от него активности, решения новых задачи и приобретения новых навыков; похвала является наградой за успехи. Также у детей появляется дополнительная ответственность за себя и за то, что составляет их мир (игрушки, домашние животные и, возможно, братья и сестры). Это возраст, когда дети начинают чувствовать, что их воспринимают как людей и считаются с ними и что их жизнь имеет для них цель. Дети, чьи самостоятельные действия поощряются, чувствуют поддержку своей инициативы. Дальнейшему проявлению инициативы способствует и признание родителями права ребенка на любознательность и творчество, когда они не тормозят фантазию ребенка. Эриксон указывает на то, что дети на данной стадии начинают идентифицировать себя с людьми, чью работу и характер они в состоянии понимать и высоко ценить, все больше ориентируются на цель. Они энергично обучаются и начинают строить планы. Чувство вины у детей вызывают родители, не позволяющие им действовать самостоятельно. Появлению чувства вины также способствуют родители, чрезмерно наказывающие детей в ответ на их потребность любить и получать любовь от родителей противоположного пола. Такие дети бояться постоять за себя, они обычно ведомые в группе сверстников и чрезмерно зависят от взрослых. Им не хватает решимости, чтобы ставить перед собой реальные цели и добиваться их.

4. Трудолюбие – неполноценность. У детей развивается чувство трудолюбия, когда они будут постигать технологию своей культуры, обучаясь в школе.Опасность этой стадии кроется в возможности появления чувства неполноценности, или некомпетентности. Например, если дети сомневаются в своих способностях или статусе среди сверстников, это может отбить у них охоту учиться дальше (т.е. приобретаются установки по отношению к учителям и учению). Для Эриксона трудолюбие включает в себя чувство межличностной компетентности – уверенность в том, что в поисках важных индивидуальных и общественных целей индивид может оказывать положительное влияние на общество. Таким образом, психосоциальная сила компетентности является основой для эффективного участия в социальной, экономической и политической жизни.

5. Становление индивидуальности (идентичности) – ролевое смешение. Задача, с которой встречаются подростки, состоит в том, чтобы собрать воедино все имеющиеся к этому времени знания о самих себе (какие они сыновья или дочери, музыканты, студенты, спортсмены) и собрать эти многочисленные образы себя в личную идентичность, которая представляет осознание как прошлого, так и

будущего, которое логически следует из него. В определении идентичности, данном Эриксоном, можно выделить три элемента. Первое: у индивида должен сформироваться образ себя, сложившейся в прошлом и смыкающейся с будущим. Второе: людям нужна уверенность в том, что выработанная ими раньше внутренняя целостность будет принята другими людьми, значимыми для них. Третье: люди должны достичь «возросшей уверенности» в том, что внутренние и внешние планы этой целостности согласуются между собой. Их восприятие должно подтверждаться опытом межличностного общения через обратную связь. Ролевое смешение характеризуется неспособностью выбрать карьеру или продолжить образование.

Многие подростки испытывают чувство своей бесполезности, душевного разлада и бесцельности.

Эриксон подчеркивал, что жизнь – это постоянные изменения. Благополучное разрешение проблем на одной жизненной стадии не дает гарантии, что они не появятся вновь на следующих стадиях или что не будет найдено новое решение старых проблем. Положительное качество, связанное с успешным выходом из кризиса периода юности – это верность. Она представляет собой способность юных принимать и придерживаться морали, этики и идеологии общества.

6. Интимность – одиночество. Эта стадия обозначает формальное начало взрослой жизни. В целом это период ухаживания, раннего брака начала семейной жизни. В течение этого времени молодые люди обычно ориентируются на получениепрофессии и «устройство». Эриксон под «интимностью» понимает, прежде всего, сокровенное чувство, которое мы испытываем к супругам, друзьям, родителям и другим близким людям. Но для того, чтобы находиться в истинно интимных отношениях с другим человеком, необходимо, чтобы к этому времени у него было определенное осознание того, кто он и что собой представляет. Главная опасность на этой стадии заключается в излишней поглощенности собой или в избегании межличностных отношений. Неспособность устанавливать спокойные и доверительные личные отношения ведет к чувству одиночества, социального вакуума. Погруженные в себя люди могут вступать в совершенно формальное личностное взаимодействие (работодатель-работник) и устанавливать поверхностные контакты (клубы здоровья).Эриксон рассматривает любовь как способность вверять себя другому человеку и оставаться верным этим отношениям, даже если они потребуют уступок или самоотречения. Этот тип любви проявляется в отношениях взаимной заботы, уважения и ответственности за другого человека.

7. Производительность – стагнация. Каждый взрослый, по утверждению Эриксона, должен или отвернуть, или принять мысль о своей ответственности за возобновление и улучшение всего, что могло бы способствовать сохранению и совершенствованию нашей культуры. Таким образом, продуктивность выступает как забота старшего поколения о тех, кто придет им на смену. Основной темойпсихосоциального развития личности является забота о будущем благополучии человечества. Те взрослые, кому не удается стать продуктивным, постепенно переходят в состояние поглощенности собой. Эти люди не заботятся ни о ком и ни о чем, они лишь потворствуют своим желаниям.

8. Умиротворение - отчаяние. Последняя стадия завершает жизнь человека. Это время, когда люди оглядываются назад и пересматривают свои жизненные решения, вспоминают о своих достижениях и неудачах. По убеждению Эриксона, для этой последней фазы зрелости характерен не столько новый психосоциальный кризис, сколько суммирование, интеграция и оценка всех прошлых стадий его развития. Умиротворение проистекает из способности человека оглядеть всю прошлую жизнь (брак, дети, внуки, карьера, социальные отношения) и смиренно, нотвердо сказать «Я доволен». Неотвратимость смерти больше не страшит, поскольку такие люди видят продолжение себя или в потомках, или в творческих достижениях. На противоположном полюсе находятся люди, относящиеся к своей жизни как к череде нереализованных возможностей и ошибок. На закате жизни они осознают, что уже слишком поздно начинать все сначала и искать какие-то новые пути. Эриксон выделяет два превалирующих типа настроения у негодующих и раздраженных пожилых людей: сожаление о том, что жизнь нельзя прожить заново и отрицание собственных недостатков и дефектов путем проецирования их на внешний мир.

Эриксон, Эрик Гомбургер

(1902 – 1994)

Возрастная периодизация

Проблема возрастной периодизации психического развития чрезвычайно трудная и важная как для науки, так и для педагогической практики. В современной психологии популярны периодизации психического развития раскрывающие закономерности становления интеллекта, а другая - личности ребенка. На каждом возрастном отрезке происходят имения как физиологические, так и психические и личностные. Наиболее яркие возрастные этапы – это мл. школьный возраст, подросток и юношество.

Младший школьный возраст – 6-10 лет. Смена деятельности – от игры к учебе. Смена лидера: учитель становиться авторитетом для ребенка, роль родителей уменьшается. Выполняют требования учителя, не вступают с ним в споры, доверчиво воспринимают оценки и поучения учителя. Неравномерная адаптация к школьной жизни. На базе уже полученного опыта учебной, игровой и трудовой деятельности складываются предпосылки для оформления мотивации достижения успехов. Повышенная восприимчивость. Подражательность заключается в том, что ученики повторяют рассуждения учителя, товарищей.

Психологическое развитие и формирование личности подростковом возрасте – 10-12 лет – 14-16 лет. У девочек наступает раньше.Причины устойчивого и полного отсутствия интересов часто кроются в отсутствии ярких интересов у окружающих подростка взрослых.

Потребности: в общении со сверстниками, потребность в самоутверждении, потребность быть и считаться взрослым. Конфликты и трудности подростка в общении со взрослыми. Сдвиг в развитии самосознания: у подростка начинает формироваться позиция взрослого человека,

В этот период интенсивно усваиваются стереотипы поведения, связанные с осознанием своей половой принадлежности. Заниженная самооценка.

Неустойчивая Я-концепция - развивающаяся система представлений человека о самом себе, включающая осознание своих физических, интеллектуальных, характерологических, социальных и других свойств; самооценку.