Музыкальная литература. Циклические формы в музыкальном словаре музыкальный словарь: музыкальная энциклопедия Что такое классическая музыка

Раздел 2 Жанры хоровой музыки

Темы 11 -12 ЦИКЛЫ В ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ

Вокально-хоровые и инструментальные произведения композиторы часто объединяют в циклы. Вспомним инструментальный цикл Камиля Сен-Санса «Карнавал животных». Музыка этого произведения полна юмора, в ней наслідуються голоса животных.

Самая любимая пьеса многих поклонников творчества К, Сен-Санса - «Лебедь». В главной теме этого произведения, которую исполняет виолончель, изображается грациозный движение лебедя на воде.

Вокальный цикл - цикл романсов или песен, объединенных одной идеей.

Вспомните, какие пьесы из цикла К. Сен-Санса «Карнавал животных» вы слушали в предыдущих классах. Что объединяет произведения этого цикла?

Русский композитор Модест Петрович Мусоргский создал непревзойденный вокальный цикл «Детская», состоящий из семи музыкальных миниатюр для исполнения одним или двумя вокалистами в сопровождении фортепиано. Стихи к каждой из этих небольших сценок написал сам композитор.

Миниатюра - небольшое музыкальное произведение, чаще всего инструментальная пьеса.

В первой пьесе под названием «С няней» ребенок уговаривает свою няню рассказать разные истории. Особенность этого произведения заключается в том, что композитор передает эмоциональное обращение мальчика речитативом. При этом ударные слоги в слов ах совпадают с мелодическим скачком. Благодаря этим музыкальным средствам создается впечатление живой речи ребенка.

Второе произведение цикла - «В углу» начинается с «высокой» эмоциональной ноты няни, которая сердится на своего питомца Михасика, Непрерывные восьмые ноты - это своеобразный аккомпанемент к вигукувань: «Ах ты, проказник! Клубок размотал, прутки растерял! Ахти! Все петли спустил! Чулок весь забрызгал чернилами!» 3 угла слышать душещипательную ответ мальчика, воплощенную в минорных интонациях с ниспадающим концом. Малыш объясняет няне, что вред причинило котенка, а не он.

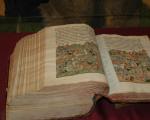

Обложка печатных нот цикла «Детская». Мусоргского

Речь Михася постепенно развивается - меняется динамика, ускоряется темп, неуверенные интонации оправданий перерастают в крики обиженного ребенка. В последних четырех тактах темп музыки несколько замедляется - мальчик «угрожает» няни, что он не будет любить ее в дальнейшем, поскольку та его оскорбила.

В цикл вошли пьесы «Жук», «С куклой», «На сон грядущий», «Кот Матрос», «На палочке». Другие, которые композитор наигрывал своим друзьям, не сохранились в нотном виде.

В каждой части дети проявляют черты своего характера в различных жизненных ситуациях. Для этого автор гармонично сочетает слова и музыку. Благодаря такому взаимодействию каждая из музыкально-поэтических пьес создает впечатление целостного и завершенного произведения, что имеет право на жизнь вне цикла.

Модест Мусоргский, «С няней», «В углу» из вокального цикла «Детская».

Из вокальных сценок вам понравилась больше всего? Какими музыкальными средствами композитор раскрывает мир ребенка? Обратите внимание на выразительность вокальной мелодии, ее связь с текстом. Какова роль инструментального сопровождения в создании музыкально-поэтических образов?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Модест Петрович Мусоргский:

«Если звуковое выражение человеческой мысли и чувства простым говором верно отражено в моей музыке, и такое воспроизведение является музыкально-художественным, тогда все в порядке!»

Модест Петрович Мусоргский (1839-1881) - русский композитор-новатор, автор оперных шедевров «Борис Годунов» и «Хованщина»» , музыка которых рис а глубокие национальные корни. Также является автором оркестровых и камерно-инструментальных произведений, романсов, в создании которых опирался на народное творчество. Работы художника отличаются глубиной, драматизмом и правдивостью образов.

Родился в с. Карево Псковской губернии. Учился и работал в Петербурге, служил военным. Профессионального музыкального образования композитор не получил и начал создавать музыку как любитель (любитель).

Однако впоследствии решил посвятить свою жизнь искусству, оставив службу.

Активную творческую деятельность начал в рядах известного национально-патриотического кружка русских композиторов «Могучая кучка» . Материальная нужда, однако, заставила его снова работать чиновником в различных учреждениях, что отвлекало от творчества.

В 1879 г. вместе с оперной певицей Дарьей Леоновой совершил концертное турне городами Украины. Украинские мотивы отражены в его незавершенной опере «Сорочинская ярмарка» по мотивам одноименного произведения Николая Гоголя.

Памятник Н. Мусоргскому возле музыкальной школы в г. Кривом Роге (Украина)

1. Какие произведения объединяются в музыкальные циклы? Что лежит в основе вокального цикла?

2. Приведите примеры музыкальный них в произведении: инструментальных, вокальных, написанных в форме цикла.

Музыкальный проект. Введите раздел школьной библиотеки «Музыка для детей». Подберите картины о детях, которые могут быть иллюстрациями-эпиграфами к каждому циклу из вашей фонотеки. Задание по желанию. Создайте цикл из нескольких известных песен на определенную тематику, дайте ему название. Продумайте построение вокального цикла, развитие музыки согласно выбранного сюжета произведения и содержания окремых песен.

В музыкальных циклов принадлежат сборники песен или пьес, создано их согласно определенной тематики или заключенных с авторами фрагментов собственных опер, балетов, симфоний.

Одной из самых любимых тем, которая всегда вдохновляла композиторов на создание «волшебной» музыки, является праздник Рождества. Так, фортепианный цикл миниатюр на мелодии колядок, распространенных в быту украинцев, принадлежит творчестве Василия Барвинского.

Не остались в стороне и иностранные художники, многие из которых подарили слушателям радостные минуты рождественской музыки. Например, британский композитор Бенджамин Бриттен создал хоровой цикл колядок, который можно услышать во время Рождественских праздников в концертных залах разных стран.

Я в мире музыки: воспринимаю, понимаю

Бенджамин Бриттен, «Венок колядок» или «Венок рождественских песен» для хора, дискантов-солистов и арфы (№2, 5, 10).

Охарактеризуйте общее настроение произведения и отдельных хоровых миниатюр. Какие тембровые краски привносит звучание арфы?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Бенджамин Бриттен:

«Не сдавайтесь, когда впервые слушайте новое произведение и не понимаете его... Помните, что музыка - это не развлечение, хотя именно этой цели пользуется легкая музыка».

Бенджамин Бриттен (1913-1976) - британский пианист, дирижер, один из величайших композиторов XX века, в творчестве которого представлены почти все музыкальные жанры.

Родился в графстве Суффолк, в семье врача. В детстве обнаружил музыкальные способности и начал заниматься музыкой под руководством матери, любительницы-пианистки и активной участницы местного хорового кружка. Первые небольшие пьески, навеянные впечатлениями семейной жизни, появились рано - в 8-летнем возрасте. В 12 лет Бенджамин написал «Простую симфонию» для струнного оркестра, а в 16 - поступил в Королевский музыкальный колледж (консерваторию). Во время обучения написал немало хоровых, симфонических и камерных произведений, в том числе и несколько детских песен. С тех пор автор постоянно обращался к музыке для детей.

Свое первое место работы молодой композитор получил в кинокомпании документальных фильмов, где был небольшой инструментальный ансамбль. Благодаря работе в кино Бриттен научился писать музыку быстро, даже когда не было вдохновения, и на различные, часто совсем не поэтические сюжеты (например, о разгрузке судна).

В 1939 p ., когда началась Вторая мировая война, Бриттен уехал в Америку. Как отклик на трагические события, происходившие в Европе, возникла кантата «Баллада героев» - посвящена борьбе против фашизма в Испании. Затри года композитор вернулся на родину и поселился в приморском городке Олдбор. Там мир увидели несколько опер, в частности «Питер Граймс».

Художник также написал много музыкальных произведений для детей и юношества. В спектакле «давайте создавать оперу» юные зрители сами принимают участие.

ОЙ У ПОЛІ ПЛУЖОК ОРЕ

Ой, у полі плужок оре.

Щедрый вечер, добрый вечер,

Добрым людям на здоровье!

(Повторяется после каждой строки.)

Там Василько с плужком ходит.

Ему мать кушать носит.

Ори, сынок, тую нивку.

Да и посієм пшениченьку.

1. Назовите известные вам вокально-хоровые циклы и их авторов.

2. Вспомните и объясните, когда во время рождественско-новогодних праздников исполняются колядки, а когда - щедривки.

Музыкальный проект. Поинтересуйтесь, какие колядки и щедривки распространены в вашей местности. Запишите названия и слова любимых песен. По возможности запишите мелодии. Создайте вместе с родителями или взрослыми «Віночок колядок и щедривок моей семье» или «Рождественский веночек песен моего края».

Сонатная форма с эпизодом используется в разных жанрах: отдельных пьесах, финалах циклических форм, медленных частях.

Эпизод может иметь ту или другую завершенную форму.

В ряде случаев от эпизода к репризе появляется связка.

Кроме того, встречаются комбинированные середины в сонатной форме, которые используют разработку с эпизодом или наоборот.

Драматургия сонатной формы. Суть сонатной драматургии (сонатность) заключается не в строении сонатной формы, а в самом процессе развития. Этот процесс выражается в особенных соотношениях и функциях тематического материала. В отличие от сопоставления или сквозного развития, типичных для сложной трехчастной формы или рондо, сонатную форму отличает динамическое сочетание, которое выражается в интенсивной подготовке следующих тем или разделов.

Еще более важное значение для сонатной драматургии имеет роль и взаимодействие функций материала в экспозиции, которых есть три:

1. основной материал, который играет главную роль в произведении и сосредоточивает на себе внимание слушателя (основные темы);

2. подготовляющий материал, который вызывает ожидание последующего (вступления, связки, предикты);

3. завершающий материал утверждающего характера (заключительные темы, коды).

В соотношении главной и побочной партий всегда происходит нарушение равновесия в пользу П.П. Этому способствуют большие размеры последней и особенно ее тональное закрепление путем материала утверждающего характера и кадансирования.

Применяется сонатная форма в сонатно-симфоническом цикле (первая часть, финал, медленная часть), отдельных произведениях самостоятельного характера, увертюрах, реже вокальной музыке и оперных сценах. 41. Связи частей инструментального циклического произведения.

Циклические формы в музыке - музыкальные формы произведения, предполагающие наличие отдельных частей, самостоятельных по строению, но связанных единством замысла. В истории академической музыки известны циклы «прелюдия-фуга», сюитные циклы, сонатно-симфонические циклы. Циклом может называться также ряд связанных между собой произведений (каждое из которых может обладать или не обладать циклической формой) или концертных программ. Во внеакадемической музыке (джазе, роке) к циклическим формам могут тяготеть концептуальные альбомы и отдельные крупные произведения.

Двухчастный цикл «прелюдия-фуга» известен со времен барокко. Он предполагает функционализацию прелюдии как импровизационного вступления к фуге.

Циклы «прелюдия-фуга» могут объединяться в более крупные циклы на основе какого-либо формального или тематического принципа. Наиболее известный пример - «Хорошо темперированный клавир» И. С. Баха, построенный по принципу определенного чередования ладотоновых соответствий. Пример из музыки XX века - «24 прелюдии и фуги» Д. Д. Шостаковича.

Для сюиты, известной с XVI века, характерны:

связь отдельных частей произведения с традиционными прикладными (песенными, танцевальными) жанрами, простота строения частей;

контрастное сопоставление частей;

тенденция к единству или ближайшему родству тональностей частей.

Вершины жанра в музыке барокко - сюиты И. С. Баха и Г. Ф. Генделя, в классический период - В. А. Моцарта и Й. Гайдна. В XIX веке крупные композиторы обращались к жанру сюиты в основном в целях стилизации (Э. Григ, М. Равель и др.).

В XX веке жанр сюиты был существенно переосмыслен, к нему применены новые приемы (таковы, например, додекафонические оркестровые сюиты А. Шёнберга и А. Берга), охвачен новый материал (так, в сюите П. Хиндемита «1922 год» использованы модные танцы соответствующего времени: шимми, бостон, регтайм).

К сюитной форме тяготеют и некоторые произведения неакадемической музыки (в основном, прогрессивного рока). В качестве примеров можно назвать «Lizard» с одноименного альбома рок-группы King Crimson и «Atom Heart Mother» с одноименного альбома группы Pink Floyd. Однако «рок-сюитами» часто называют и композиции, тяготеющие скорее к свободным и смешанным формам (в традиционной музыкально-теоретической терминологии).

К сонатно-симфоническому циклу относятся наиболее абстрактные жанры академической музыки, такие как симфония, соната, квартет, концерт. Для него характерны:

абстрагирование от прикладного характера музыки (даже если в качестве материала какой-либо части использован прикладной материал);

возможность образно-смысловых контрастов между отдельными частями (вплоть до их прямого противопоставления);

сложное тональное развитие;

устоявшиеся функции и формы отдельных частей (характерные для отдельных жанров сонатно-симфонической музыки).

Классическая соната формировалась в течение XVIII века, вершины развития достигла в венской классике и остается, с некоторыми оговорками, живым жанром. Симфония как жанр сформировалась в середине XVIII века, вершины развития достигла также в венской классике и остается живым жанром академической музыки. (Симфоническую форму не следует путать с симфонизмом, который может быть свойствен и произведениям, не относящимся к этой форме). Квартет приобрел форму сонатного цикла в творчестве Й. Гайдна и далее развивался в творчестве венских классиков. Во второй половине XX века для многих произведений этого жанра стал свойствен лейтмотивный и монотематический принципы. Концерт как разновидность сонатно-симфонического циклического произведения, для которого характерно противопоставление звучания полного состава ансамбля и отдельных групп или солистов, сложился в известном ныне виде к концу XVIII века.

Музыкальное произведение может состоять из частей, объединенных по иному, нежели в перечисленных жанрах, принципу, и все же обладать в той или иной мере циклическим характером. Таковы многие жанры прикладной духовной музыки (месса, духовный концерт, всенощная), кантаты, вокальные и вокально-хоровые циклы (сюжетные и лирические).

В цикл могут объединяться и целые произведения (каждое из которых, в свою очередь, может обладать или не обладать циклическим характером). Таковы упомянутые выше циклы прелюдий и фуг, тетралогия Р. Вагнера «Кольцо нибелунга», концептуальные альбомы во внеакадемической музыке, а также отдельные крупные произведения джазовой и рок-музыки. 42. Музыкальный язык.

Музыкальный язык является, подобно другим языковым системам, организацией такого рода, представление которой в виде иерархической системы обладает большей объяснительной силой, чем простое таксономическое описание. Вследствие этого принимается, что наблюдаемые нами музыкальные тексты составляют "музыкальную речь", являющуюся реализацией, порождением некоторой идеальной (не наблюдаемой непосредственно) системы - музыкального "языка". ... Разъяснения требует, во-первых, само понятие "музыкальный язык" (и соответственно "музыкальная речь"). Под первым понимается система, реализующаяся отнюдь не только в художественных текстах, сокращающих некоторые закономерности построения. Говоря. например, "язык произведений Бетховена", мы имеем в виду систему, порождающую не только эти произведения, но и всякие тексты, сохраняющие закономерности, которые свойственны произведениям Бетховена. . . . Музыкальная речь при таком понимании оказывается незамкнутой, то есть состоит из бесконечного множества текстов. .

Далее, важным для нас оказывается понятие стиля. Это понятие можно определить как множество текстов, относительно которых постулируется, что они представляют собой реализацию одной системы. С другой стороны. Относительно разных стилей принимается, что они реализуют различные системы. .

Строение музыкальной системы представляется в виде иерархии уровней. Так, по-видимому, можно выделить уровень отдельных звуков, уровень звукосочетаний, гармонический уровень (уровень аккордов), уровень (или ряд уровней) формального членения. В пределах одного уровня находятся единицы одного порядка - звуки, сочетания звуков, аккорды, различные разделы формы. Модель каждого уровня, по-видимому, должна порождать тексты, правильные с точки зрения этого уровня." 43. Музыкально-лексические структуры

Наряду с чисто терминологической лексикой в словарь включен обширный слой общелитературной лексики, используемой в музыкальной литературе для оценки и описания произведений музыки, а также для описания их воздействия на внутренний мир человека, на эстетическое восприятие слушателя. При подготовке словаря использовались английские и американские толковые словари по музыке, музыкальная энциклопедия, а также оригинальные тексты из книг музыкальной тематики. Жизнь человека невозможно представить без звуковых художественных образов, возникающих в ментальном пространстве при восприятии музыки. В настоящей монографии исследуется содержательная структура "музыкальных" фрагментов картины мира, репрезентируемой средствами современного английского языка. Анализируются когнитивные структуры, лежащие в основе восприятия музыкальной лексики как профессионалом, так и любителем. Представлены метафорические модели как когнитивный базис образования музыкальных терминов и общеупотребительной музыкальной лексики английского языка. Рассматривается функционирование языка музыки в текстах с различным соотношением вербальной и визуальной частей. Настоящая книга - это еще один шаг в исследовании соотношения двух миров - языкового и музыкального. Книга предназначена для всех, кому интересны вопросы ментальной структурации лингвистического восприятия окружающей действительности. 44. Простые музыкальные средства и их семантика

Произведение состоит из отдельных музыкальных фраз - маленьких целостных музыкальных фрагментов. Музыкальные фразы объединяются в периоды. Периоды, звучащие сходным образом, объединяются в части. Фрагменты (фразы, периоды, части) музыкального произведения обозначаются латинскими буквами: A, B, C и т.д. Различные сочетания фрагментов образуют различные музыкальные формы. Так, распространённая форма в классической музыке - ABA (песенная форма), означает, что изначальная часть A исчезает, когда её сменяет часть B, и повторяется в конце произведения.

Существует и более сложное структурирование: мотив (мельчайший элемент музыкальной формы; 1-2 такта), фраза (законченная музыкальная мысль; 2-4 такта), предложение (наименьшая часть мелодии, завершенная каким-либо кадансом; 4-8 тактов), период (элемент музыкальной формы; 8-16 тактов; 2 предложения)

Разные способы развития и сопоставления элементов мелодии привели к образованию различных типов музыкальных форм:

Одночастная форма (A)

Её называют также балладной формой или айром. Наиболее примитивная форма. Мелодия может повторяться с незначительными изменениями (форма AA1A2...). Примеры: частушки.

Двухчастная форма (AB)

Состоит из двух контрастных фрагментов - аргумента и контраргумента (например, пьеса “Шарманщик поет” из “Детского альбома” П. И. Чайковского). Однако если фрагменты не контрастны, то есть второй фрагмент построен на материале первого, то двухчастная форма превращается в вариацию одночастной. Тем не менее, подобные произведения (например, пьеса “Воспоминание” из “Альбома для юношества” Р. Шумана) иногда относят к двухчастным.

Трёхчастная форма (ABA)

Её называют также песенной или тернарной. Различаются 2 вида трёхчастной формы - простая и сложная; в простой каждый раздел является периодом, средний может быть и коротким переходом; в сложной - каждый раздел представляет собой, как правило, двухчастную или простую трёхчастную форму.

Концентрическая форма

Концентрическая форма состоит из трёх и более частей, повторяющихся после центральной в обратном порядке, к примеру: А В С В А 45. Семантика музыкально-композиционных форм

Музыкально-композиционная система располагает таким детализированным сводом понятий, какой позволяет ей «видеть» музыкальные произведения до мельчайших подробностей. Подобной остротой и точностью «зрения» не обладает ни одна другая наука о музыке - история музыки, теория исполнительства, музыкальная этнография, музыкальная эстетика и т.д. При этом музыкально-композиционные понятия имеют свойство «обрастать» семантикой, складывающейся в долголетнем опыте общения музыкантов с объясняющей музыку понятийной системой. Семантичны и сами музыкальные композиции - их типы, разновидности, индивидуальные случаи. Музыкальные формы запечатлевают в себе характер музыкального мышления, причем, мышления многослойного, отражающего идеи эпохи, национальной художественной школы, стиль композитора и т.д. Таким образом, и объект рассмотрения - формы, композиции музыкальных произведений, - и методы анализа должны быть связаны с выразительно-смысловой сферой музыки.

Теоретическое музыкознание имеет дело с двумя видами языков - художественным языком музыки и научным языком теоретических понятий о музыке. Между этими языками существует категориальное различие, но имеется и сходство - присутствие устоявшихся семантических значений. В музыкальном языке семантика носит характер ассоциативно-выразительный, с примешиванием ассоциативно-понятийного, в научном - наоборот, ассоциативно-понятийный с примешиванием ассоциативно-выразительного; в музыке единицей языка выступает интонация, в теории музыки - слово-термин. В плане методологии анализа музыки важно, что между музыкальными интонациями и музыковедческими понятиями (словами) постоянно складываются связи, насыщающие повышенной значимостью, понятийностью язык музыки и образностью, выразительностью - язык науки о музыке. Возьмем в качестве примера «сонатную разработку». С одной стороны, в плане музыкально-художественном исполнитель обязан данный раздел сонатной формы играть так неустойчиво, фантазийно, что «в воздухе» концертного зала должен витать как бы понятийный знак: «это - разработка». С другой стороны, в плане теоретической науки знак, понятие «сонатная разработка» должен вызывать представление о некоей музыкальной неустойчивости, фантазийности и окружаться некими воображаемыми интонационными звучаниями сонатной разработки. В действии «механизма» такой связи между элементами музыкально-художественного и музыкально-теоретического языков - залог того, что операции музыкального анализа (при должном умении, искусстве) могут служить раскрытию выразительно-смысловой логики музыкального произведения.

«Учение о музыкальной форме» (musikalische Formenlehre) исторически возникло в Германии в конце XVIII в. и имело своей целью определить нормы композиционного строения для произведений различных жанров - мотета, оперной арии, сонаты и т.д. Основополагающий капитальный труд по музыкальной форме, «Учение о музыкальной композиции» А.Б. Маркса (1837-1847), рассматривал «формы» в системном единстве с жанрами и всеми сторонами музыкальной композиции - интерваликой, гармонией, полифонией, инструментовкой и т.д. В заглавие его было вынесено не слово «форма», а - «композиция». Слово же «форма» имело давнюю, философскую традицию и среди прочего корреспондировало с категорией красоты - начиная от Плотина, его «Метафизики красоты» (III в.), возрожденной в XVIII-XIX вв. Шефтсбери и Винкельманом. И Глинка говорил: «Форма - значит соотношение частей и целого, форма значит красота».

При этом понятие «музыкальная форма» не тождественно понятию «форма» в философии и эстетике. «Музыкальная форма» - это монокатегория, не сцепленная в диаде или триаде с какими-либо другими категориями. Она не противопоставляется «содержанию», а обладает содержанием, то есть выразительно-смысловой, интонационной сущностью музыкального произведения. В философской же традиция «форма» не самостоятельна и понимается лишь в связи с дополняющими категориями: материя и «эйдос» (то есть «форма» - у Платона), материя, форма, содержание (у Гегеля), форма и содержание (у Шиллера, в марксистско-ленинской философии и эстетике). Ввиду неидентичности философской и музыкальной «формы», а также, по мнению автора, устарелости философской диады «содержание-форма», в музыковедении целесообразно применять более новую, семиотическую оппозицию: «план содержания - план выражения».

I. музыкальная форма как феномен;

II. музыкальная форма как исторически типизированная композиция;

III. музыкальная форма как индивидуальная композиция произведения.

Содержание музыкальной формы как феномена (I) корреспондирует с содержательной концепцией музыки и искусства в целом. В искусстве же в целом сплавляются слои, которые можно назвать «специальным» и «неспециальным». «Неспециальный» слой отражает реальный мир, включая и его негативные стороны. «Специальный» же - это идеальный мир прекрасного, несущий в себе этическую идею добра к человеку, эстетическую идею гармонии мироздания и психологически - эмоцию радости. Музыкальная форма в первую очередь связана со «специальным» содержанием искусства. И вся система музыкально-композиционных теорий учит достижению благозвучия, а не какофонии, связности голосов, а не их разъятию, ритмической организации, а не дезорганизации, в конце концов - формообразованию, построению формы, а не бесформию. И правила композиции она стремится выработать универсальные, не меняющиеся в зависимости от конкретного замысла отдельного произведения. Соответственно и наука о музыкальной форме - это наука о музыкально-прекрасном, об идеальном, «специальном» слое содержания музыки.

Содержание, семантика музыкальной формы как исторически типизированной композиции (II) складывается на основе того же языкового механизма, что и семантика музыкального жанра. Формы-жанры представляют собой григорианская месса, средневеково-возрожденческие рондо, виреле, баллата, лэ и другие, жанровую окраску имеют классические двух- и трехчастные «песенные формы», «форма адажио» и другие. На семантике музыкальных форм в большой мере сказываются эстетические, художественные идеи той эпохи, которая повлияла на возникновение или привела к расцвету той или иной формы. Например, смешанные формы XIX в., появившиеся в эпоху образного и конструктивного воздействия на музыку поэтических жанров баллады, поэмы, содержат в себе семантику повествования о событиях необычных, с чудесными превращениями (трансформациями), с бурным, кульминационным окончанием. Установление семантики типовых, исторически отобранных музыкальных форм составляет методологическую особенность данного учебного пособия.

Музыкальная форма как индивидуальная композиция произведения (III) предстает в виде двух основных случаев: 1) конкретизация исторически типизированной формы, 2) индивидуальная, нетипизированная форма. В обоих случаях содержательный смысл формы диктуется ярко оригинальным замыслом сочинения. Так, Ноктюрн c-moll Шопена, написанный в типизированной сложной трехчастной форме, имеет редкую особенность - трансформированную репризу, в чем сказалось романтическое фабульное поэмное мышление XIX в. А нетипизированная форма, например, Третьего квартета Губайдулиной исходит из уникальной идеи взаимодействия видов звуковой экспрессии при игре пиццикато и смычком.

Из трех содержательных уровней музыкальной формы первый, метауровень, универсален и присутствует во всех музыкальных произведениях. Второй, близкий категории жанра в семиотическом смысле, наиболее четкий семантически, - исторически локален. Третий уровень - непременен, но градации его колеблются от минимального отклонения от стандарта типовой формы до неповторимой, уникальной музыкальной композиции. 46. Фактура как элемент музыкального языка.

Фактура (лат. factura - устройство, строение) - типичный способ оформления многоголосной музыкальной композиции в одном из (многоголосных) музыкальных складов. В русском музыкознании в качестве синонима фактуры нередко используется (метафорический) термин «музыкальная ткань». Например, словосочетание «хоральная фактура» описывает типичное сложение музыкальной ткани в моноритмических обработках церковных песен («хоралах») И.С. Баха и других барочных композиторов, «арпеджированная фактура» - в клавирных сонатах Д. Скарлатти, пуантилизм - фактура, складывающаяся из «изолированных» тонов, распределённых между отдельными голосами или инструментами в музыке А. Веберна и т.п.

Понятие фактуры тесно связано с понятием музыкального склада, что находит своё выражение в типичных словосочетаниях, например, «старогомофонная фактура», «полифоническая фактура», «гетерофонная фактура» и т.п. 47. Мелодия как элемент музыкального языка.

Для того, чтобы понимать музыку, необходимы три вещи, две из них очевидны, третья – нет.

Первая такая необходимая вещь – это умение различать на слух элементы музыкального языка – динамические, тембровые, ритмические, мелодические, гармонические, полифонические, структурные. Не следует пугаться этих специальных слов – всё не так сложно.

Динамические элементы – самые очевидные. Музыка может звучать тихо или громко, звучание может постепенно возрастать или угасать.

Тембровые элементы – это то, чем, например, отличаются друг от друга звуки различных музыкальных инструментов. Мы безошибочно, имея минимальный музыкальный опыт, отличим звук скрипки от звука фортепиано. Согласимся в первом приближении с тем, что тембр – это то, благодаря чему мы распознаём различные источники звука – голос флейты и голос арфы, голос мамы и голос папы.

Ритмические элементы – это, в самом простом изложении, соотношения продолжительностей звуков. Музыка существует во времени, и одни звучания длятся дольше других. На самом деле, всё намного сложнее, но для начала ограничимся таким определением.

Мелодические элементы – это соотношение звуков по высоте. При этом звуки должны воспроизводиться не одновременно, а по очереди. На самом деле, опять-таки, всё сложнее, но пока такого определения достаточно. Если Вам не совсем ясно, что такое «высота звука», то вот доступное определение: для того, чтобы имел место звук, должно иметь место звучащее тело – колокол, струна, столб воздуха в трубке (флейте, органной трубе и т.п.). Звучащее тело колеблется с той или иной скоростью (например, 100 или 500 колебаний в секунду). Чем больше происходит колебаний в секунду, тем, как принято говорить, выше образующийся при этом звук. Даже так называемые «немузыкальные» люди (хотя таких в природе практически не существует, но так говорят) различают звуки «толстые» и «тонкие», «тёмные» и «светлые» – это и есть принципиальное различение звуков по высоте.

Гармонические элементы – это тоже соотношение звуков по высоте, но теперь звуки должны воспроизводиться не по очереди, а одновременно. При этом таких одновременно воспроизводимых звуков бывает, как правило, больше двух. И снова, на самом деле всё сложнее, но пока этого достаточно, чтобы хоть как-то понимать слово «гармония».

Полифонические элементы – это также одновременное воспроизведение, но не отдельных звуков, а двух или более различных мелодий.

Структурные элементы – это то, чем музыка в особенности напоминает язык и литературу. В музыкальном произведении можно услышать отдельные музыкальные «слова», «фразы», «абзацы», «главы». Но это не значит, что музыкальные «слова» переводятся на нормальный язык подобно тому как мы переводим, скажем, с испанского на русский. И, тем не менее, музыкальный поток не сплошной, но разделён на части – как мелкие, так и крупные – и это членение можно воспринять слухом.

Теперь, когда я вдруг заговорю о динамике, тембре, ритме, мелодии, гармонии, полифонии и структуре, мы уже будем знать, о чём примерно ведётся речь.

Вспомним, что, как сказано выше, для понимания музыки нужны три вещи, и пока что мы говорили лишь о первой из них – об умении различать слухом элементы музыкального языка.

Современное музыкознание использует основные принципы семиотического подхода к музыке и ее языку. Язык музыки может быть рассмотрен как сложившаяся в процессе исторического развития совокупность музыкальных средств (элементов), обладающая сложной структурой, рассматриваемая как общее достояние культуры, все элементы которого являются взаимосвязанными.

Окружающий мир наполнен звуками различного рода: здесь звуки, произносимые самим человеком и при помощи музыкальных инструментов для выражения его мыслей, переживаний, а также звуки, существующие непосредственно в природе. Любой предмет может издавать звук (как одушевленный, так и неодушевленный) различного качества. Звуки слышны отовсюду, их можно услышать где угодно: дома, на работе, на берегу моря, в лесу и т.п. Иногда обычные звуки переносятся композитором в музыкальное произведение, тогда они приобретают статус музыкальных, что приводит к мысли о том, что крик, звуки аффектов могут быть названы музыкальными, если включены в поток музыкального сообщения и им придается музыкальный смысл.

Традиционно к элементам языка музыки как особой знаковой системы относят звуки, характеризующиеся высотой, громкостью, длительностью и тембром, которые составляют мелодию, гармонию (отдельные созвучия, аккорды). Музыкальные звуки, взаимодействуя друг с другом образуют метро–ритмические рисунки, оформляются в произведение, заключающее некоторый музыкальный образ.

Характерной чертой языка музыки является наличие в нем разных знаковых уровней, которые взаимодействуют друг с другом. Существуют следующие уровни средств музыкальной выразительности (музыкального языка), которые образуют систему уровней: звуковысотный (лад, гармония, тембры, регистры, тональность, мелодия); ритмический (ритмические рисунки); композиционная сторона (музыкальный процесс в целом): все средства, создающие композицию; исполнительская интерпретация (агогика, артикуляция, штрихи и исполнительская интонация). Язык музыки представляет собой неоднородную систему, содержащую элементы как высокоорганизованные (ладогармоническая сторона), так и менее организованные (динамика).

Итак, язык музыки - это сложная иерархическая, многоуровневая система, для которой характерна тенденция к развитию, согласованность и возможность обновления частей, ее составляющих. 48. Гармония как элемент музыкального языка.

Гармония (др.-греч. ἁρμονία - связь, порядок; строй, лад; слаженность, соразмерность, стройность) - комплекс понятий теории музыки. Гармоничной называется (в том числе и в обиходной речи) приятная для слуха и постигаемая разумом слаженность звуков (музыкально-эстетическое понятие). В научной перспективе это представление приводит к композиционно-техническому понятию гармонии как объединения звуков в созвучия и их закономерного последования. Гармония как научная и учебно-практическая дисциплина изучает звуковысотную организацию музыки.

Понятие гармонии применяется для характеристики логически организованной звуковысотной системы: типа лада (модальная гармония, тональная гармония), музыкального стиля (например, «гармония барокко»), индивидуально специфического воплощения звуковысотности («гармония Прокофьева»), характерной аккордики (гармония как синоним слов «аккорд», «созвучие»).

Понятие гармонии, однако, не следует смешивать с понятиями «сопровождение», гомофония (например, в выражении «мелодия и гармония» вместо «мелодия и аккомпанемент» или вместо «мелодия и аккордика»; «полифония и гармония» вместо «полифония и гомофония»).

Композиторы-классики известны всему миру. Каждое имя музыкального гения - неповторимая индивидуальность в истории культуры.

Что такое классическая музыка

Классическая музыка - чарующие мелодии, созданные талантливыми авторами, которых справедливо называют композиторами-классиками. Их произведения уникальны и всегда будут востребованы исполнителями и слушателями. Классической, с одной стороны, принято называть строгую, глубокосодержательную музыку, не относящуюся к направлениям: рок, джаз, народная, эстрадная, шансон и т. п. С другой стороны, в историческом развитии музыки есть период конца XIII - начала XX века, называемый классицизмом.

Классические темы отличаются возвышенной интонацией, изысканностью, разнообразием оттенков и гармонией. Они положительно влияют на эмоциональное мировосприятие взрослых и детей.

Этапы развития классической музыки. Их краткая характеристика и основные представители

В истории развития классической музыки можно выделить этапы:

- Ренессанс или эпоха Возрождения - начало 14 - последняя четверть 16 века. В Испании и Англии период Возрождения длился до начала 17 века.

- Барокко - пришел на смену Ренессанса и длился до начала 18 века. Центром стиля была Испания.

- Классицизм - период развития европейской культуры с начала 18 и до начала 19 столетия.

- Романтизм - направление, противоположное классицизму. Длилось до середины 19 века.

- Классика 20 столетия - современная эпоха.

Краткая характеристика и основные представители культурных периодов

1. Ренессанс - длительный период развития всех направлений культуры. - Томасс Таллис, Джованни да Палестина, Т. Л. де Виктория сочинили и оставили бессмертные творения потомкам.

2. Барокко - в эту эпоху появляются новые музыкальные формы: полифонии, оперы. Именно в этот период создавали свои знаменитые творения Бах, Гендель, Вивальди. Фуги Баха выстроены в соответствии с требованиями классицизма: обязательное соблюдение канонов.

3. Классицизм. Венские классики-композиторы, создавшие свои бессмертные творения в эпоху классицизма: Гайдн, Моцарт, Бетховен. Появляется сонатная форма, увеличивается состав оркестра. и Гайдна отличаются от тяжеловесных сочинений Баха несложным построением и изяществом мелодий. Это всё ещё была классика, устремление к совершенству. Бетховенские сочинения - это грань соприкосновения романтического и классического стилей. В музыке Л. ван Бетховена чувственности и пылкости больше, чем рациональной каноники. Выделились такие важные жанры, как симфония, соната, сюита, опера. Бетховен дал начало Романтическому периоду.

4. Романтизм. Музыкальным произведениям свойственна колоритность, драматизм. Формируются различные песенные жанры, к примеру, баллады. Получили признание сочинения для фортепиано Листа и Шопена. Традиции романтизма унаследовали Чайковский, Вагнер, Шуберт.

5. Классика XX столетия - характеризуется стремлением авторов к новаторству в мелодях, возникли термины: алеаторика, атонализм. Произведения Стравинского, Рахманинова, Гласса относят к классическому формату.

Русские композиторы-классики

Чайковский П.И. - русский композитор, музыкальный критик, общественный деятель, педагог, дирижёр. Его сочинения самые исполняемые. Они искренние, легко воспринимаемые, отражают поэтическую самобытность русской души, живописные картины русской природы. Композитором создано 6 балетов, 10 опер, больше сотни романсов, 6 симфоний. Известные всему миру балет «Лебединое озеро», опера «Евгений Онегин», «Детский альбом».

Рахманинов С.В. - произведения выдающегося композитора эмоциональны и жизнерадостны, а некоторые - драматичны по содержанию. Их жанры разнообразны: от небольших пьес до концертов и опер. Общепризнанные сочинения автора: оперы «Скупой рыцарь», «Алеко» по пушкинской поэме «Цыганы», «Франческа да Римини» по сюжету, заимствованному из «Божественной комедии» Данте, поэма «Колокола»; сюита «Симфонические танцы»; фортепианные концерты; вокализ для голоса под аккомпанемент фортепиано.

Бородин А.П. был композитором, педагогом, химиком, врачом. Самое значимое творение - опера «Князь Игорь» по историческому произведению «Слово о полку Игореве», которая писалась автором почти 18 лет. При жизни Бородин не успел её закончить, уже после его кончины оперу дописали А.Глазунов и Н.Римский-Корсаков. Великий композитор является родоначальником классических квартетов и симфоний в России. Венцом мирового и русского национально-героического симфонизма считается «Богатырская» симфония. Выдающимися признаны инструментальные камерные, Первый и Второй квартеты. Один из первых ввёл в романсы богатырские фигуры из древнерусской литературы.

Великие музыканты

Мусоргский М.П., о котором можно сказать - это великий композитор-реалист, смелый новатор, затрагивающий остросоциальные проблемы, великолепный пианист и прекрасный вокалист. Самыми значимыми музыкальными произведениями являются оперы «Борис Годунов» по драматическому произведению А.С. Пушкина и «Хованщина» - народно-музыкальная драма, главный действующий персонаж этих опер - восставший народ из разных общественных прослоек; творческий цикл «Картинки с выставки», навеянный работами Гартмана.

Глинка М.И. - известный русский композитор, основоположник классического направления в русской музыкальной культуре. Он завершил процедуру создания школы русских композиторов, базируясь на ценности народной и профессиональной музыки. Произведения мастера пронизаны любовью к Отечеству, отражают мировоззренческую направленность людей той исторической эпохи. Всемирно известные народная драма «Иван Сусанин» и опера-сказка «Руслан и Людмила» стали новыми течениями в русской опере. Симфонические произведения «Камаринская» и «Испанская увертюра» Глинки - основы русского симфонизма.

Римский-Корсаков Н.А.- талантливый русский композитор, морской офицер, педагог, публицист. В его творчестве прослеживаются два течения: историческое («Царская невеста», «Псковитянка») и сказочное («Садко», «Снегурочка», сюита «Шехерезада»). Отличительная особенность произведений композитора: самобытность с опорой на классические ценности, гомофония в гармоническом построении ранних сочинений. Его сочинения имеют авторский почерк: своеобразные оркестровые решения с необычно построенными вокальными партитурами, являющимися основными.

Русские композиторы-классики старались отобразить в своих произведениях свойственное нации познавательное мышление и народный фольклор.

Европейская культура

Известные композиторы-классикиМоцарт, Гайдн, Бетховен проживали в столице музыкальной культуры того времени - Вене. Гениев объединяет мастерское исполнительство, превосходные композиционные решения, использование разных музыкальных стилей: от народных напевов до полифонических разработок музыкальных тем. Для великих классиков свойственны всеобъемлющая творческая мыслительная деятельность, компетентность, чёткость в построении музыкальных форм. В их произведениях органично связаны воедино интеллект и эмоции, трагическая и комическая составляющие, непринуждённость и расчётливость.

Бетховен и Гайдн тяготели к инструментальным композициям, Моцарту мастерски удавались как оперные, так и оркестровые сочинения. Бетховен был непревзойдённым создателем героических произведений, Гайдн ценил и успешно использовал в творчестве юмор, народно-жанровые типажи, Моцарт был композитором-универсалом.

Моцарт - создатель сонатной инструментальной формы. Бетховен усовершенствовал её, довёл до непревзойдённых высот. Период стал периодом квартетного расцвета. Гайдн, вслед за ним Бетховен и Моцарт, вносят значимый вклад в развитие этого жанра.

Итальянские мастера

Джузеппе Верди - выдающийся музыкант 19 века, развивал традиционную итальянскую оперу. Обладал безупречным мастерством. Кульминацией его композиторской деятельности стали оперные произведения "Трубадур", "Травиата", "Отелло", "Аида".

Никколо Паганини - родился в Ницце, одна из наиболее музыкально одаренных личностей 18-19 века. Виртуозно владел скрипкой. Сочинял каприсы, сонаты, квартеты для скрипки, гитары, альта и виолончели. Писал концерты для скрипки с оркестром.

Джоаккино Россини - творил в 19 столетии. Автор духовной и камерной музыки, сочинил 39 опер. Выдающиеся произведения - "Севильский цирюльник", "Отелло", "Золушка", "Сорока-воровка", "Семирамида".

Антонио Вивальди - один из крупнейших представителей скрипичного искусства 18 века. Известность приобрел благодаря своим Наиболее известная работа - 4 скрипичных концерта "Времена года". Прожил удивительно плодотворную творческую жизнь, сочинил 90 опер.

Знаменитые итальянские композиторы-классики оставили вечное музыкальное наследение. Их кантаты, сонаты, серенады, симфонии, оперы будут доставлять удовольствие не одному поколению.

Особенности восприятия музыки ребенком

Прослушивание хорошей музыки положительно влияет на психоэмоциональное развитие ребенка, так считают детские психологи. Хорошая музыка приобщает к искусству и формирует эстетический вкус, так считают педагоги.

Многие известные творения создавали композиторы-классики детям, учитывая их психологию, восприятие и специфику возраста, т. е. для слушания, а другие сочиняли для крох-исполнителей различные пьесы, легко воспринимаемые на слух и технически им доступные.

«Детский альбом» Чайковского П.И. для маленьких пианистов. Это альбом-посвящение племяннику который любил музыку и был очень одарённым ребёнком. В сборнике более 20 пьес, некоторые из них созданы на основе фольклорного материала: неаполитанские мотивы, русская плясовая, тирольские и французские мелодии. Сборник «Детские песни» Чайковского П.И. рассчитан на слуховое восприятие детской аудиторией. Песни оптимистического настроя о весне, птицах, цветущем саде («Мой садик»), о сострадании к Христу и Боге («Был у Христа младенца сад»).

Детская классика

Для детей трудились многие композиторы-классики, список произведений которых очень разнообразен.

Прокофьев С.С. «Петя и Волк» - симфоническая сказка для детей. Благодаря этой сказке, дети знакомятся с музыкальными инструментами симфонического оркестра. Текст сказки написал сам Прокофьев.

Шуман Р. «Детские сцены» - это небольшие нотные рассказы с незатейливым сюжетом, написанные для взрослых исполнителей, воспоминания о детстве.

Цикл для фортепиано Дебюсси «Детский уголок».

Равель М. «Матушка гусыня» на основе сказок Ш. Перро.

Барток Б. «Первые шаги за фортепиано».

Циклы для детей Гаврилова С. «Для самых маленьких»; «Герои сказок»; «Ребятам о зверятах».

Шостакович Д. «Альбом фортепианных пьес для детей».

Бах И.С. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах». Обучая своих детей музыке, создавал для них особые пьесы и упражнения для развития технических навыков.

Гайдн Й. - прародитель классической симфонии. Создал специальную симфонию под названием «Детская». Используемые инструменты: соловей глиняный, трещотка, кукушка - придают ей необычное звучание, детское и задорное.

Сен-Санс К. придумал фантазию для оркестра и 2-х фортепиано под названием «Карнавал животных», в которой музыкальными средствами виртуозно передал кудахтанье кур, рык льва, благодушие слона и его манеру передвижения, трогательно-изящного лебедя.

Сочиняя композиции для малышей и юношества, великие композиторы-классикипозаботились об интересных сюжетных линиях произведения, доступности предлагаемого материала с учётом возраста исполнителя или слушателя.

О жизнеспособности «глинкинской» куплетно-вариационной формы свидетельствует применение ее советскими композиторами. При этом обновляются приемы развития, выразительные средства (особенно гармонический язык), но сам тип формы сохраняется: начальный раздел «Маленькой кантаты» («Девичьи частушки») из оперы Щедрина «Не только любовь».

В куплетно-вариантной форме варьированию подвергается в первую очередь вокальная партия.

Отличительные признаки вариантности: вариант, подразумевающий мелодические изменения, допускает структурные и масштабные изменения, но сохраняет образное и жанровое единство. Следствием этого является относительное равноправие варианта и темы, тогда как вариация – явление производное, вторичное, подчиненное теме.

Сочетание ясности, четкости строения, способность к многообразным изменениям, возможность следовать за текстом делают куплетно-вариантную форму одной из самых распространенных форм вокальной музыки. Громадное место занимает эта форма в песенном творчестве Шуберта, Малера. Из советских композиторов к ней охотно обращается Г. Свиридов: хор «Как песня родилась», «В том краю» из «Поэмы памяти С. Есенина». Другие примеры – «Гретхен за прялкой» Шуберта, «Романс Полины» из «Пиковой дамы» Чайковского.

Сквозная форма

Сквозная форма возникла из потребности следования музыки за развитием сюжета. Более чем в какой-либо другой форме здесь используется картинно-живо-писные возможности музыки и ее способность усиливать эмоциональную сторону текста. Не случайно большое внимание этой форме уделяли те композиторы, которые были особенно чутки к тончайшим оттенкам образов текста и психологического подтекста – Шуберт, Мусоргский. В сквозной форме написано большинство песен Листа. Большое место заняла эта форма в музыке конца XIX - начала ХХ в., особенно в жанре «стихотворений с музыкой», получившем распространение в творчестве Вольфа, в русской музыке – у Метнера, Прокофьева, Гнесина, Черепнина, отчасти Рахманинова и в вокальных произведениях на прозаические тексты («Гадкий утенок» Прокофьева).

Любая сквозная форма основана на принципе непрерывного обновления музыкального материала соответственно содержанию текста. Однако композиторы стремятся внести в сквозные формы те или иные музыкально-объединяющие факторы. С этой целью используются принципы репризности, репризного замыкания, сквозной рефренности («лейтаккорды» смерти в «Колыбельной» Мусоргского и припев «баюшки, баю, баю»), интонационно-тематической связи частей формы, тональная организация.

Примеры сквозной формы: «Лесной царь» Шуберта, хор «Звезды меркнут» Калиникова.

Тема 14. Циклические формы: сюита, сонатно-симфонический цикл

![]()

|

|

|

|

|  |

|

Циклической называется форма, состоящая из нескольких отдельных контрастирующих частей, самостоятельных по форме, но связанных единым художественным замыслом.

Основные признаки циклических форм:

♦ наличие нескольких частей (от 2-х до 10-ти),

♦ самостоятельность формы каждой части,

♦ отчлененность частей (часть может исполняться отдельно),

♦ темповый контраст,

♦ контрастность по характеру,

♦ тональная общность:

а) единая тональность всех частей,

б) создание тональной репризы (сонатно-симфонический цикл),

в) выделение тональных центров (преобладающие тональности),

♦ общий замысел:

а) один состав исполнителей,

б) одна жанровая сфера,

в) тематическая общность,

г) программа.

Циклические формы бывают вокальными, инструментальными и сценическими.

Вокальные (вокально-инструментальные) циклы делятся на кантатно-ора-ториальные (кантата, оратория, месса, реквием, пассионы) и камерно-вокальные (вокальные циклы).

Сценические циклы : опера и балет.

Инструментальные циклы

Существуют два основных типа циклических форм: сюита и сонатно-симфонический цикл. Самостоятельность частей цикла определяется тем, что они могут исполняться отдельно (танцы сюит, части сонат или симфоний).

Сюита (ряд, последовательность) – циклическое произведение, состоящее из самостоятельных, контрастирующих по характеру и темпу частей танцевального или жанрового характера. Чередование частей в сюите не имеет строгого характера, а их количество не регламентировано. Часто все части пишутся в одной тональности.

Сюита имеет несколько исторически закрепленных типов. Старинная (барочная) сюита окончательно сформировалась к середине XVII в. – первой половине XVIII в. в творчестве композиторов разных национальных школ: Фробергера, Генделя, Корелли, Куперена, Рамо и др. В разных странах она называлась по-разному: в Германии – партита, в Англии – лессонс, во Франции – увертюра, в Италии – соната da camera, балет.

Для сюит XVII в. и более ранних обычной была тематическая общность танцев, но в XVIII в. она стала сравнительно редкой (нет у Баха, можно обнаружить у Генделя). Танцы сюит уже с середины XVII в. утратили прикладной характер, а в XVIII в. их форма стала значительно сложнее, хотя преобладали малые формы (простая 2- и 3-частная, составная форма, старосонатная, концертная и контрастно-составная).

Основу старинной сюиты XVII-XVIII вв. составляли 4 танца: аллеманда, куранта, сарабанда и жига. В цикле двукратно противопоставлялись спокойно-мед-ленные танцы оживленно-быстрым:

1) аллеманда – умеренно-медленный темп,

2) куранта – умеренно-быстрый,

3) сарабанда – очень медленный,

4) жига – очень быстрый.

Аллеманда – двухдольный (размер 4/4) плавный хороводный танец умеренного темпа, немецкого происхождения. Начинается из-за такта (к. XVII в.) с одной восьмой или шестнадцатой длительности. По количеству голосов аллеманда чаще 4-голосна, с обилием подголосков, имитаций. При этом полифоническая разработка сглаживает танцевальность ритма. Форма аллеманды старинная двухчастная (II часть – обращенный вариант I ч.).

Куранта − трехдольный (3/4 или 3/2) танец французского происхождения. Темп умеренный или быстрый. Типичный ритм. Вместе с аллемандой в нач. XVIII в. Куранта вышла из обихода и служила объектом стилизации (Бах). По количеству голосов куранта обычно двухголосна. Форма простая двухчастная (в конце – своеобразная реприза).

Сарабанда − трехдольный (3/4 или 3/2) танец испанского происхождения. Лишен начального затакта. Типичные ритмические рисунки:

в каденциях - . Смена гармоний подчеркивает основной тип ритма. В сарабанде преобладает аккордовый склад (гомофонно-гармоническая фактура). Форма тяготеет к трехчастной (репризность выражена более ярко).

Жига − быстрый трехдольный (3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 12/16) танец английского происхождения. Нередки затакты. Часто подвергался фугированному развитию, в том числе с обращением темы во II ч. По количеству голосов – двух - или трехголосна. Форма – простая трехчастная.

Кроме основных танцев в сюиту часто вводятся дополнительные пьесы:

1) некоторые танцы имели дубль (вариант), своего рода орнаментальную вариацию;

2) перед аллемандой бывает прелюдия (преамбула, увертюра, токката, фантазия, sinfonia); такая пьеса может представлять собой маленький двух - или трехчастный цикл;

3) внутри сюиты (обычно между сарабандой и жигой) помещаются другие танцы – менуэт, гавот, буррэ, паспье, рондо, бурлеска, скерцо, каприччио или пьесы (ария).

Из других циклических форм в эпоху барокко получили распространение соната и концерт.

Классическая музыка в mp3

- music.edu.ru Музыкальная коллекция. Музыка в mp3. Биографии композиторов

- classical.ru Классическая музыка в России

- classic.chubrik.ru Классическая музыка. Музыка в mp3, ноты, биографии композиторов

- classic.manual.ru Классическая музыка. Mp3 классической музыки с комментариями, ноты

- belcanto.ru В мире оперы. Либретто, певцы, mp3

- ClassicMp3.ru Собрание классической музыки в mp3

- firemusic.narod.ru Музыка в mp3, композиторы, либретто опер, балетов

Классика. Композиторы

- wolfgang-mozart.ru Вольфганг Моцарт. Биография, рецензии

- itopera.narod.ru Дж. Верди. Либретто, биграфия, mp3

- glinka1804.narod.ru Михаил Глинка. Биография основоположника русской классической музыки

- rachmaninov1873.narod.ru Рахманинов. Композитор, пианист и дирижер

- skill21.ru Балакирев Русский композитор и пианист

- borodin1833.narod.ru Александр Бородин. Жизнь композитора и ученого, mp3

Филармонии и исполнители

- classicalmusic.ru Московская филармония. История, залы филармонии, афиша

- philharmonia.spb.ru Санкт-Петербургская акад. филармония. Структура, музыканты, репертуар

- lifanovsky.com Борис Лифановский - виолончелист. Статьи, mp3

Музыкальные инструменты

- simphonica.narod.ru Симфонический оркестр. Описание музыкальных инструментов

- sheck.ru Мастерская старинных европейских инструментов

Клавишные инструменты

- digitalpiano.ru - Цифровые фортепиано

- keys.rni.ru - Музыкальные синтезаторы. Модели

Духовые инструменты

- trumpetclub.ru Портал трубачей. Статьи, исполнители, ноты

- brassmusic.ru Сообщество музыкантов - медные духовые инструменты

- partita.ru Для духового оркестра. Ноты, парти, партитуры

- soprano-recorder.ru По следам уроков блок-флейты с учителем

- blockfluete.newmail.ru Блокфлейта. Навыки игры

- Fagotizm.narod.ru Фагото: Ноты, mp3, midi

- harmonica.ru Губная гармоника. Обучение игре

- shaku-rus.com Школа, музыка, изготовление сякухати

Ударные инструменты

- drumspeech.com Барабанщики. Общение, статьи, уроки, ноты

- drums.ru Проект барабанщика Е. Рябого

- EthnoBeat.ru Обучение игре на этнических ударных

Струнные инструменты

- skripach.ru О скрипачах и для скрипачей, Mp3

- domraland.narod.ru Сайт о домре. Информация, ноты

- gukovski.narod.ru Народные инструменты

Гитара великолепная

- guitarhistory.narod.ru История классической гитары, словарь терминов

- guitarra-antiqua.km.ru История классической гитары, ноты, mp3

- eslivamnravitsa.narod.ru Если вам нравится играть на гитаре. Аккорды, учебная литература

Этнические инструменты

- vargan.ru Акустические и этнические инструменты. Описание, советы, mp3

- bagpipes.narod.ru Волынка. Советы, уроки, ноты

- folkinst.narod.ru Русские народные инструменты, ссылки, mp3

- kuznya.ru Этнические инструменты и фолк-музыка, фото, mp3

- khomus.ru Варганная музыка

Музыкальные сайты. Другие

- classic-music.ru - Классическая музыка. Биографии композиторов, словарь терминов

- cdguide.nm.ru - Музыка на CD. Рецензии, обзоры дисков, заметки о классической музыке

- stmus.nm.ru - Журнал Старинная музыка

- abc-guitar.narod.ru - Гитаристы и композиторы. Биографический словарь

- music70-80.narod.ru - Песни и музыка 70-80-х гг.

- viaansambles.narod.ru - ВИА 60-70-80х. Инфо об ансамблях, песни, форум

- elf.org.ru Фолк-музыка