Святая Русь в красках (Михаил Нестеров). Михаил Васильевич Нестеров, «Святая Русь»: описание и год создания картины Другие произведения Михаила Васильевича

»На Руси. Душа народа, фото. Репродукция картины Нестерова, толпа людей - Святая Русь, Россия. Религиозная живопись, религия, христианство. Достоевский, Толстой, Владимир Соловьев, юродивый, толпа людей, маленький мальчик. Нестеров, картина, рисунки, фото, биография

Воспоминания Михаила Нестерова:

"Кто не знает, что воспоминания, мемуары - удел старости: она живет прошедшим, подернутым дымкой времен минувших. И это придает им особый аромат цветов, забытых в давно прочитанной книге жизни. В предлагаемых очерках, в некоторых воспоминаниях о людях, об их деяниях, о том, о чем люди когда-то думали-гадали, прочитавший очерки, быть может, найдет немало субъективного, но иначе оно и быть не может, так как моей задачей и не было вести протокольную запись виденного, услышанного, и в очерках своих я говорю так, как понимаю, чувствую, нисколько не претендуя на непогрешимость..." читать полностью »

Путешествия Михаила Нестерова:

Биография Михаила Нестерова:

Михаил Васильевич Нестеров, молодой художник из далекой Уфы, ворвался в художественную жизнь России смело и стремительно. Его картина "Видение отроку Варфоломею" стала сенсацией 18-ой Передвижной выставки в Москве. Юношеские мечты провинциала о признании, о славе начинали сбываться. Его отец полушутя говаривал, что лишь тогда он поверит в успех сына, когда его работы будут приобретены Павлом Михайловичем Третьяковым, знаменитым московским коллекционером. Попасть в Третьяковскую галерею значило больше, чем иметь академические звания и награды. И вот уже две картины Нестерова куплены Третьяковым...

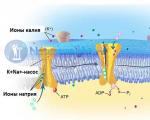

Картина «На Руси (Душа народа)» Михаила Нестерова написана в 1914 году. Художник размышляет о судьбе русского народа. В сюжете картины прослеживается путь к Богу с древних лет до современных художнику дней.

На фоне широкого Волжского простора и поднимающихся за ними зеленых гор в толпе людей он запечатлел и царя XVI–XVII веков, и Патриарха в облачении XVII века, и верхового воеводу со знаменем князя Пожарского, и представителей русской интеллигенции XIX века Владимира Соловьева, Федора Достоевского, Льва Толстого …

В центре картины двое крестьян, в руках которых образ Нерукотворного Спаса с потемневшим ликом в серебряном окладе. Можно разглядеть и священника, и боярина, и крестьянина, и солдата, и схимника, и седовласых старцев, и юношей – все они, представляя собой старую Русь и Новую Россию едины, как бы спаяны изнутри.

Русь для художника невозможна без фигуры юродивого, во все времена – народного заступника, добровольно принявшего на себя роль безумца, чтобы указывать людям на законы любви и правды, высмеивать людские пороки.

Впереди всех – крестьянский мальчонка, он-то, по мнению художника, и есть воплощение души народа.

Путь толпы долог, полон трудностей, невозможно сказать, придет ли каждый туда, куда устремлена его воля, но художник приходит к выводу: «Если не будете как дети, не войдете в царствие небесное». Те, кто не сможет из-за мужества своей воли или мудрости старости быть «как дети», вряд ли обретет правду и красоту и «войдет в царствие небесное»…Это понятно из образов картины, поэтому перед нами - «Трагедия души русского народа»

ВЫГОДНОЕ предложение от интернет-магазина BigArtShop: купить картину На Руси (Душа Народа) художника Михаила Нестерова на натуральном холсте в высоком разрешении, оформленную в стильную багетную раму, по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ цене.

Картина Михаила Нестерова На Руси (Душа Народа): описание, биография художника, отзывы покупателей, другие работы автора. Большой каталог картин Михаила Нестерова на сайте интернет-магазина BigArtShop.

Интернет-магазин BigArtShop представляет большой каталог картин художника Михаила Нестерова. Вы можете выбрать и купить понравившиеся репродукции картин Михаила Нестерова на натуральном холсте.

Михаил Васильевич Нестеров родился в интеллигентной купеческой семье с религиозно-патриархальным укладом. Его отец вел торговлю мануфактурными и галантерейными товарами, но был склонен к истории и литературе, чтению книг. Михаил всю жизнь был благодарен отцу за то, что тот старался всегда поощрять его художественный талант.

Михаил до 12 лет учился в Оренбургской мужской гимназии в городе Уфе, где и родился.

Осенью 1874 года пытался поступить в техническое училище в Москве. Не выдержав экзаменов, поступил в реальное училище Воскресенского.

В 1877 году по совету Воскресенского продолжил обучение в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Через два года после поступления Нестеров начал принимать участие в организованных в Училище выставках.

В 1881 году переехал в Петербург, где поступил в Академию художеств на курс Чистякова.

Разочаровавшись в системе преподавания Петербургской академии, Нестеров через год вернулся в Москву с надеждой вновь поступить в класс к Перову, однако любимый преподаватель был тогда уже при смерти. Нестеров успел написать портрет своего наставника.

В дальнейшем учился у Саврасова.

Лето 1883 года провёл в Уфе, где познакомился со своей будущей женой Мартыновской. Вернувшись в Москву, учился в классе Маковского.

С 1884 года начал писал жанровые картины на исторические темы.

В 1885 году за картину «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство» получил звание свободного художника. Летом того же года Нестеров вопреки воле родителей обвенчался с Мартыновской.

После свадьбы художник работает над журнальными рисунками и иллюстрациями к изданиям произведений Пушкина, Гоголя и Достоевского.

В 1886 году за картину «До государя челобитчики» был удостоен звания классного художника и Большой серебряной медали.

В мае 1886 года у художника родилась дочь Ольга, при родах его жена умерла. Образ любимой жены прослеживался во многих последующих работах художника.

Первой значительной картиной, которая стала свидетельством самобытности нестеровского таланта, был «Пустынник», написанный художником в 1888-89 годах. Выставленная на XVII Передвижной выставке, картина стала событием и поставила молодого Нестерова в ряд самых выдающихся живописцев того времени.

Внутренняя гармония, связывающая человека и природу в его картинах, поразила и известного коллекционера Павла Третьякова. Он приобрел «Пустынника» еще до открытия выставки.

На полученные за картину деньги в 1889 году Нестеров отправился в первое заграничное путешествие - посетил Австрию, Италию, Францию, Германию. Природа и искусство европейских стран произвели на художника сильнейшее впечатление.

Во время этого путешествия была написана картина «Остров Капри». К этому периоду относится также первая зарисовка будущей картины «Видение отроку Варфоломею» Впоследствии эта картина стала сенсацией XVIII Передвижной выставки и также была приобретена Третьяковым в галерею.

В 1890 году профессор Прахов, руководивший росписью Владимирского собора в Киеве, пораженный талантом автора картины «Видение отроку Варфоломею, пригласил Нестерова на работу в собор. Сначала художник колебался, принять ли это предложение. Потом согласился, более того, церковным росписям и иконам отдал свыше 22 лет своей жизни.

Чтобы изучить приёмы новой для него монументальной живописи, он отправился в путешествие в Рим, Палермо, Константинополь и Равенну - те места, где мог ознакомиться с традициями византийского искусства.

Именно роспись церквей и храмов принесла Нестерову широчайшую известность.

Вслед за Владимирским собором последовали работы в других храмах. В 1898 г. младший брат Николая II цесаревич Георгий пригласил его расписывать дворцовую церковь Александра Невского в Абастумане в Грузии. Здесь Нестеров в течение 5-6 лет оформил лично более 50 композиций на стенах и иконостасе.

Затем Нестеров выполнил работу в московской Марфо-Мариинской обители. Здесь особого внимания заслуживает написанная на стене трапезной картина «Путь ко Христу». На ней Нестеров изобразил обыкновенных людей, ищущих свой путь ко спасению.

Последней церковной работой Нестерова стала роспись собора в Сумах.

В 1901 году, желая углубить своё знакомство с духовным миром русских монастырей, художник отправился в путешествие в Соловецкий монастырь на Белом море. Под впечатлением русского Севера, суровой природы и соловецких монахов были написаны картины «Молчание», «Лисичка», «Тихая жизнь», «Обитель Соловецкая», «Мечтатели», «Соловки».

Целью путешествия Нестерова в Соловецкий монастырь частично были также художественные поиски, связанные с замыслом большой программной картины «Святая Русь», которая должна была подвести итоги его творческого пути. Весной 1902 г. художник решился выставить на публичное обозрение «вчерне» законченную работу. Пришедшая посмотреть его картину Екатерина Петровна Васильева спустя несколько месяцев стала его женой.

В 1905 году Нестеров вступил в Союз русского народа.

Октябрьская революция стала своего рода рубежом для художника, которому к этому времени исполнилось 55 лет. После начала Гражданской войны семья Нестеровых была вынуждена уехать на Кавказ. В 1918 году художник переехал в Армавир, там заболел и в течение долгого времени не был в состоянии работать. В Москву вернулся только в 1920 г.

В послереволюционное время Нестеров всё чаще обращается в своём творчестве к портрету.

В 1941 г. за портрет Павлова, созданный в 1935 году, художнику была присуждена Сталинская премия, одна из первых премий в области искусства.

В последние десятилетия жизни Нестеров с увлечением работал над воспоминаниями, вышедшими отдельной книгой в начале 1942 г. под названием «Давние дни». Книга была встречена с живым интересом и имела большой успех.

Нестеров скончался от инсульта на 81-м году жизни в Москве в Боткинской больнице 18 октября 1942 года. До последнего дня жизни он держал в руках палитру и кисть и рисовал. Местом его последнего упокоения стало Новодевичье кладбище.

Текстура холста, качественные краски и широкоформатная печать позволяют нашим репродукциям Михаила Нестерова не уступать оригиналу. Холст будет натянут на специальный подрамник, после чего картина может быть оправлена в выбранный Вами багет.

На полотнах художника Михаила Нестерова физический мир спит. Крепко спит и…остывает. Все погружено в зеленовато-желто-голубую дымку; студеный воздух ощущаешь через полотно. Тотальная осень! Тотальное умирание!

Создается впечатление, что люди на картинах Нестерова неживые. Почти призраки. Атмосфера безмолвной печали. Но плакать не хочется. Как, впрочем, и смеяться. И здесь на первый план выходит Духовное, невесомое, призрачное с точки зрения Физического.

«Это тоже - поэзия чего-то большого и смутного, выходящего за грани личности. Не поэзия индивидуального вдохновения, но поэзия, говорящая о далях и озаренностях народа. Надо вглядеться пристально в их картины, надо забыть о многом внешнем, мешающем, случайном, отдаться наваждению - и тогда, тогда вдруг по-иному засветятся краски, и оживут тени, и улыбнется кто-то, таинственный, «на другом берегу».

Так описывал картины Михаила Нестерова знаменитый художественный критик Сергей Маковский. Что ж нам остается только отдаться этому наваждению и перейти «на другой берег»...

«Пустынник» (1888-1889)

Отражением идеи жизни человека в гармонии с природой стала картина «Пустынник», написанная Михаилом Нестеровым во время его жизни в Сергиевом Посаде. Там он знакомится с монахом Троице-Сергиевой лавры Гордеем, который становится прототипом героя. Впоследствии, однако, художник намеренно уйдет от портретности, наделяя монаха обобщенными чертами. Вдоль озера по тропке бредет, опираясь на посох, старец в монашеских одеждах. Он задумчив и сосредоточен, но в то же время его лицо наполнено внутренней улыбкой. Осенний пейзаж пронизывает картину спокойствием и умиротворением.

Художнику удалось в полной мере передать свою убежденность в том, что только жизнь вдали мирской суеты способна напитать человеческую душу покоем, искренностью и стойкостью.

Намеченные художником принципы и идеи будут реализованы в его дальнейшем творчестве. Картина была куплена Третьяковым за 500 рублей, что позволило получить Нестерову не только материальную независимость (он, в том числе, смог поехать в Италию), но и стала подтверждением: «Он – настоящий художник!»

«Видение отроку Варфоломею» (1889-1890)

Замысел цикла картин, посвященных жизни Сергия Радонежского, появился у Михаила Васильевича во время пребывания в Сергиевом Посаде. «Видение отроку Варфоломею» стала первой картиной, идея которой возникла во время посещения имения Абрамцево, куда он был приглашен женой мецената Мамонтова Елизаветой Григорьевной. Но приступить к работе Нестеров смог только после итальянского путешествия – с большим воодушевлением он выполнил большое количество подготовительных этюдов и рисунков, в том числе и пейзаж, который позже ляжет в основу картины.

Смысловым центром композиции стала фигура мальчика, который уповает на черноризца и просит чуда – освоить грамоту. Согласно преданию, юному Варфоломею (мирское имя преподобного Сергия) никак не давалась грамота. После встречи с монахом, мальчик начал бегло читать.

Осенний пейзаж наполняет картину чистотой и словно дарит способность раскрыть тайные помыслы и желания чистой души мальчика. Тесно переплетая реальность и видение, Нестеров создает необычную для русской живописи картину – в станковой живописи появляется элемент иконописи. Золотое сияние вокруг голову схимника рождает массу споров не только среди зрителей и критиков, увидевших картину на очередной выставке передвижников, но и среди коллег-художников, некоторые из которых назовут картину «вредной».

«Под Благовест» (1895)

Еще одной картиной, которую художник написал в окрестностях Сергиева Посада, станет «Под Благовест». На первом плане зритель видит двух монахов, читающих Часослов и бредущих вдоль поросли молоденьких березок. В лучах заходящего солнца горят кресты храма. Монахи настолько углубились в чтение, что не обращают внимания на красоту природы, которая просыпается от зимнего сна. Художник вкладывает в руки молодого инока веточку вербы, сообщая тем самым, что великий праздник Воскрешения Христова совсем скоро.

Кажется, что и в природе, и в людях, изображенных на картине, не осталось ничего земного, а все происходящее проникнуто тишиной спасительной молитвы.

«Молчание» (1903)

Одной из лучших картин, рассказывающей о монашеской жизни, стало «Молчание», написанное Нестеровым параллельно с работой над «Святой Русью». Взору зрителя предстают две скользящие по заливу у подножия Рапирной горы на Соловках лодки. Внутренние связи – доминанты полотна – образуют четкий треугольник: две лодки и церковь на вершине горы. На берегу художник располагает еще один храм, тем самым символично иллюстрируя Церковь земную и Церковь небесную. К последней и держат свой путь седовласый старец и юноша. Однако в самой картине нет движения и динамики. Герои становятся частью природы, умиротворенной и затаившей дыхание перед чем-то великим.

Связь человека с Богом через общение с природой, созерцательная молитва и уход от мирской суеты подчеркивается и общим колоритом: легкое звучание сиреневого, желтовато-розового и серо-фиолетового оттеняют доминанту темного зеленого и черного.

Идеи «Молчания» впоследствии будет отражены в «Лисичках» (1914), «Старец. Раб Божий Авраамий» (1914-1916), «В скиту» (1915) и «Соловки» (1917).

«Душа народа» (1914-1916)

В 1912 году Нестеров заканчивает работу над росписью Покровского храма Марфо-Мариинской обители и приступает к завершению трилогии – картине «Душа народа». Уже написаны «Святая Русь» (1901-1905) и «Путь ко Христу» (1908-1912). Каждое из полотен появилось в сложное для страны время, и через них Михаил Васильевич символично предлагает выход из сложных ситуаций, который заключается не в бунтах, пропитанных кровью, а в свете истины христианской, веры в Бога и народном единстве.

Вдоль берега Волги в поисках правды и утраченной веры бредут люди, впереди которых – крестьянский мальчик, с надеждой вглядывающийся вперед. Образ мальчика был написан художником со своего сына Алексея.

Если на двух предыдущих картинах трилогии присутствует Христос, то здесь его уже нет. Однако складывается ощущение, что Он только что прошел, а разные люди – царь в шапке Мономаха, священник, схимник, юродивый, слепой солдат с сестрой милосердия - стремятся догнать его. На картине можно также увидеть Достоевского, Толстого и Соловьева. Эта людская лавина движется за ребенком, который единственный с открытым и чистым сердцем может «догнать» Бога.

31 марта 1890 года в Москве ждали открытия XVIII Передвижной выставки.Среди ее экспонатов была и картина молодого художника Михаила Нестерова « Видение отрока Варфоломея » — художественное воспроизведение известного эпизода из жития святого Сергия Радонежского (в миру Варфоломея)..

По преданию, семилетнему Варфоломею никак не давалась грамота. За это родители часто его бранили, учитель строго наказывал, а товарищи насмехались над ним. Варфоломей глубоко переживал свои неудачи в учении и молил Бога даровать ему разумение грамоты. Молитва его была услышана.

Однажды, посланный отцом, чтобы привести лошадей с пастбища, отрок увидел в лесу молящегося инока. Варфоломей подошел к старцу, поклонился и стал терпеливо ждать, пока тот закончит молитву. Наконец, монах повернулся к мальчику, благословил его и спросил, что ему нужно. Варфоломей поведал старцу самое большое свое желание: получить от Господа способности к книжному учению.

Монах помолился за отрока, дал ему съесть частицу просфоры и сказал:

— Отныне, дитя мое, Бог даст тебе разум к учению, да такой, что и других сможешь поучать. Частица эта мала, но велика будет радость твоя.

После этого инок хотел продолжить свой путь, но Варфоломей упросил его посетить дом своих родителей.

Те с честью встретили старца и предложили ему угощение. Прочитав молитвы перед началом трапезы, гость велел Варфоломею читать Псалтирь.

— Я не умею, — смущенно ответил отрок.

— Господь дарует тебе знание грамоты, — подбодрил его монах.

Мальчик послушно открыл книгу и начал бойко читать псалмы. Удивленным родителям инок прорек:

— Сын ваш станет избранной обителью Святого Духа и служителем Пресвятой Троицы.

Родители Варфоломея пошли провожать гостя, но тот внезапно стал невидим, из чего они и познали, что это был ангел Божий.

В семье Нестеровых Сергий Радонежский пользовался особой любовью и почитанием. Образок с его изображением был знаком художнику с детства, что во многом предопределило его обращение к «Сергиевской» теме.

На одном из эскизов инок изображен с открытым лицом, а Варфоломей — со спины.

Возможно, это — следы творческого отчаяния художника, которому долго не удавалось найти модель для головы Варфоломея. И вдруг, случайно, на деревенской улице он встретил хрупкую, чахоточную девочку с огромными глазами, «скорбно дышащим ртом» и тонкими, прозрачными ручками. В этом существе «не от мира сего» Нестеров узнал своего Варфоломея.

Другим источником светлого искусства Нестерова было глубокое личное горе.

Нестеров был учеником Василия Перова — знаменитого автора мрачной «Тройки» (малолетние подмастерья волокут на санях бочку воды), «Проводов покойника» с детским гробиком, «Сельского крестного хода» с пьяным священником. Под влиянием учителя юный Нестеров поначалу писал такие же остро-обличительные жанровые картины.

Экзамен в сельской школе. 1884

И вдруг на летних каникулах в Уфе он встретил юную Марию Мартыновскую. Это была любовь с первого взгляда. «Судьба», «суженая» — излюбленные слова в их письмах. Но родители Нестерова были против их брака, и они обвенчались без родительского благословения.

Через год, в мае 1886-го, родилась дочь Ольга, и этот день, по словам Нестерова, и был самым счастливым днем его жизни. Но через сутки после родов Маша умерла.

Горе было невыносимым. Нестеров пытался изжить его, воскрешая любимые черты на холсте. Он написал портрет жены в подвенечном платье. «Очаровательней, чем была она в этот день, я не знаю лица до сих пор», — вспоминал Нестеров в старости.

Как ни странно именно после смерти Маши картины Нестерова наполнились гармонией, светом и духом. А женские образы на его полотнах приобрели черты портретного сходства с любимой покойной супругой. Должно было пройти почти два десятилетия, прежде чем он обратил внимание на другую женщину — Екатерину Петровну Васильеву, которая стала его второй женой.

Первой значительной картиной, в которой проявился самобытный нестеровский талант, был «Пустынник», написанный художником в 1888-89 годах.

Нестерову удалось нащупать свой стиль — без уклона в академизм, реализм или модный импрессионизм. Создал он и свой тип русского пейзажа, получивший название «нестеровского» — светлое предвечерие, молитвенная тишина, узорный травяной ковер, тонкие деревца — березки, рябины, вербы, темные елки. Его страна — это Святая Русь, где человек и природа объединены возвышенным молитвенным созерцанием.

Элегия (Слепой музыкант)

«Пустынник» произвел фурор на XVII Передвижной выставке и был приобретен Третьяковым для своей галереи, что значило больше, чем золотая медаль Академии художеств.

Но вернемся в 1890 год.

Незадолго до открытия XVIII Передвижной выставки над «Варфоломеем» сгустились тучи. Строгие охранители чистоты передвижнического направления — «таран русской критики» В.В. Стасов, маститый художник-передвижник Г.Г. Мясоедов, писатель-демократ Д.В. Григорович и издатель А.С. Суворин решили, что нестеровская картина «неправоверна» — монахи, нимбы, мистицизм, словом, полный набор средневекового мракобесия вместо пропаганды социального равенства и научного прогресса. Нестеров вспоминал: «Судили картину страшным судом. Они все четверо согласно признали ее вредной, даже опасной в том смысле, что она подрывает те "рационалистические" устои, которые с таким трудом укреплялись правоверными передвижниками много лет, что зло нужно вырвать с корнем и сделать это теперь же, пока не поздно».

Было решено повлиять на Третьякова, чтобы он отказался от покупки картины.

К счастью, Третьяков не послушал влиятельных советчиков. «Видение Варфоломея» заняло почетное место в его галерее.

Образ Сергия Радонежского продолжал волновать Нестерова на протяжении всей жизни. Вслед за « Видением отроку Варфоломею » он написал большие картины «Юность преподобного Сергия»

и триптих «Труды преподобного Сергия».

Всего же за более чем 50 лет творческой работы Нестеров создал 15 больших произведений, посвящённых его излюбленному герою.

Свыше двадцати двух лет своей жизни Нестеров отдал церковным росписям и иконам.

Троица Ветхозаветная

Его стремление создать современную религиозную живопись было искренним и сильным.

Убиенный царевич Дмитрий

Художник специально ездил в Италию, чтобы изучить византийское церковное искусство. Но тут его ждала творческая неудача. Из-под его кисти упрямо выходил модерн — с декоративной уплощенностью композиции, рафинированностью и бесплотностью образов, утонченностью серебристого колорита.

Александр Невский. Мозаичная икона в храме Воскресения " Спасе на Крови " в Санкт-Петербурге.

При взгляде на его «Голгофу» сразу вспоминаешь прерафаэлитов. Апостол Иоанн в эффектном алом плаще выглядит декадентским актером из уайльдовской «Саломеи».

Разве можно сравнить нестеровскую «Голгофу» с «Голгофой» Николая Ге? Впрочем, сам художник честно признавался, что изображение страстей — не его стихия.

«Все более и более приходил я к убеждению, что стены храмов мне не подвластны. Свойственное мне, быть может, пантеистическое религиозное ощущение на стенах храмов, более того, в образах иконостасов для меня неосуществимо... Решение отказаться от церковной живописи медленно созревало...»

В 1902 году Нестеров пишет картину « Святая Русь », пытаясь применить в ней свой опыт иконописной аскезы. В основе сюжета лежат евангельские слова: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Аз успокою вы». Все происходит на фоне зимнего пейзажа, навеянного природой Соловецких островов, где художник писал этюды для картины. Богомольцы, пришедшие ко Христу, окруженному наиболее почитаемыми на Руси святыми заступниками — Николаем, Сергием и Георгием, это любимые нестеровские герои — странники, монахи, девушки, дети. Все они написаны по этюдам с реальных лиц, отобранных Нестеровым на Соловках или в Хотькове. Две пожилые женщины на правом плане, поддерживающие больную девушку, — это сестра и мать художника.

Увы, картина «не прозвучала». Лев Толстой съязвил, что Христос походит на итальянского тенора.

Нестеров учел это замечание в следующей своей большой картине «Христиане», задуманной как opus magnum. Позже она получила название «На Руси» (Душа народа). Нестеров работал над этим полотном много лет. Закончена она была в 1916 году. Художник задумал показать Россию во всей ее духовной и интеллектуальной мощи. Христос присутствует на полотне лишь в виде старинной потемневшей иконы Спаса.

Нестеров свел в одном крестном ходе людей разных эпох — князей, царей, святителей, блаженных, мужчин и женщин, державшх на своих плечах Россию, обогревавших своим милосердием ее ледяные просторы. Медсестра ведет под руку ослепшего солдата, жертву нового оружия Первой мировой — отравляющих газов. Нестеров писал раненого с натуры в госпитале. В правой части картины вместе с народом идут христианские писатели — Достоевский, Толстой, Владимир Соловьев. За фигурой Достоевского художник поместил его героя, «русского инока» Алешу Карамазова. Для русской живописи это уникальный случай соединения в одной картине вымышленных и реальных личностей, после Нестерова к этому приему обратится Глазунов.

В ранних вариантах картины Горький тоже побывал в толпе богоискателей, но художник после раздумий убрал его. Нестеров восхищался личностью и творчеством Горького, но после знакомства с ним понял, что смыслом жизни этого человека была не христианская любовь, а революционная борьба.

Пейзаж вполне конкретен — это Волга у Царева кургана. Река, с которой связана едва ли не вся история Россия.

Перед толпой идет мальчик в крестьянском платье с котомкой за плечами и с расписным туеском в руке. Это смысловой центр картины. Образ ребенка отсылает к словам Евангелия: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное».

Нестеровская «Душа народа» воспринимается прежде всего как реплика к ивановскому « Явлению Христа народу ». Разумеется со сходным результатом — большое художественное поражение. Приторно-декоративный привкус модерна отравил все. Правда, как известно с давних пор, иные поражения стоят десяти побед.

После Октябрьской революции, которую Нестеров возненавидел сразу и навсегда, все церковные заказы отпали. Впрочем, он не оставляет религиозной живописи, но пишет эти полотна почти подпольно, на всякий случай помечая их дореволюционными датами, и, конечно, без малейшей надежды когда-либо выставить их на суд советской публики. В « Страстной седмице » он предрекает будущее духовное возрождение России через ее веру и ее искусство.

Художник осторожничал не напрасно. Истово верующий и страстно увлеченный русской религиозной философией, до революции он был черносотенцем, членом « Союза русского народа ». В 1938 году он был арестован и провёл две недели в Бутырской тюрьме. Его зять, видный юрист В.Н.Шретер, был обвинён в шпионаже, а затем расстрелян. Дочь художника Ольга была отправлена в ссылку в Джамбул.

Впрочем, для самого Нестерова все закончилось вручением Сталинской премии (1941).

Автопортрет

В таких условиях практически единственным средством творческого существования стала портретная живопись. С ней был связан новый взлет нестеровского таланта. Лучшие из его портретов — И. Шадра, И. Павлова, С. Юдина, Е. Кругликовой были написаны после семидесяти лет.

Посмотрите, как характер человека можно выразить через… руки.

Портрет академика Павлова

Портрет хирурга Юдина

Нестеров умер во второй год Великой Отечественной войны. Последним его произведением стал пейзаж «Осень в деревне»

«Ах, как всегда я любил нашу убогую, бестолковую и великую страну — родину нашу!..»