Die Säure ist ein Bestandteil. Säuren: Einstufung und chemische Eigenschaften

Namen einiger anorganischer Säuren und Salze

| Säureformeln | Namen von Säuren | Namen der entsprechenden Salze |

| HClO 4 | Chlorid | Perchlorate |

| HClO3 | Chlor | Chlorate |

| HClO2 | Chlorid | Chlorite |

| HClO | hypochlorig | Hypochlorite |

| H5IO6 | Jod | periodiert |

| HI 3 | Jod | Jodate |

| H2SO4 | Schwefel | Sulfate |

| H2SO3 | schwefelhaltig | Sulfite |

| H2S2O3 | Thioschwefelsäure | Thiosulfate |

| H2S4O6 | tetrathionisch | Tetrathionate |

| H NEIN 3 | Salpetersäure | Nitrate |

| H NEIN 2 | stickstoffhaltig | Nitrite |

| H3PO4 | Orthophosphorsäure | Orthophosphate |

| HPO3 | Metaphosphorig | Metaphosphate |

| H3PO3 | Phosphor | Phosphite |

| H3PO2 | Phosphor | Hypophosphite |

| H2CO3 | Kohle | Karbonate |

| H2SiO3 | Silizium | Silikate |

| HMnO 4 | Mangan | Permanganate |

| H2MnO4 | Mangan | Manganate |

| H2CrO4 | Chrom | Chromate |

| H2Cr2O7 | dichrome | Dichromate |

| HF | Flusssäure (Flusssäure) | Fluoride |

| HCl | Salzsäure (Salzsäure) | Chloride |

| HBr | Bromwasserstoff | Bromide |

| HALLO | Jodwasserstoff | Jodide |

| H 2 S | Schwefelwasserstoff | Sulfide |

| HCN | Blausäure | Cyanide |

| HOCN | cyan | Cyanate |

Lassen Sie mich kurz daran erinnern konkrete Beispiele wie man Salze richtig benennt.

Beispiel 1. Salz K 2 SO 4 wird durch den Rest von Schwefelsäure (SO 4) und Metall K gebildet. Salze der Schwefelsäure werden Sulfate genannt. K 2 SO 4 - Kaliumsulfat.

Beispiel 2. FeCl 3 - das Salz enthält Eisen und einen Rückstand von Salzsäure(Cl). Name des Salzes: Eisen(III)chlorid. Bitte beachten: im dieser Fall wir müssen das Metall nicht nur benennen, sondern auch seine Wertigkeit angeben (III). Im vorigen Beispiel war dies nicht nötig, da die Wertigkeit von Natrium konstant ist.

Wichtig: Im Namen des Salzes sollte die Wertigkeit des Metalls nur angegeben werden, wenn dieses Metall eine variable Wertigkeit hat!

Beispiel 3. Ba (ClO) 2 - Die Zusammensetzung des Salzes umfasst Barium und den Rest Hypochlorige Säure (ClO). Name des Salzes: Bariumhypochlorit. Die Wertigkeit des Ba-Metalls in allen seinen Verbindungen ist zwei, es ist nicht notwendig, dies anzugeben.

Beispiel 4. (NH 4) 2 Cr 2 O 7. Die NH 4 -Gruppe heißt Ammonium, die Wertigkeit dieser Gruppe ist konstant. Salzname: Ammoniumdichromat (Bichromat).

In den obigen Beispielen trafen wir nur die sog. mittlere oder normale Salze. Sauer, basisch, doppelt und komplexe Salze, Salze organischer Säuren werden hier nicht diskutiert.

Unterschätzen Sie nicht die Rolle von Säuren in unserem Leben, denn viele von ihnen sind einfach unersetzlich Alltagsleben. Erinnern wir uns zuerst, was Säuren sind. Das komplexe Substanzen. Die Formel wird wie folgt geschrieben: HnA, wobei H Wasserstoff ist, n die Anzahl der Atome ist, A der Säurerest ist.

Zu den Haupteigenschaften von Säuren gehört die Fähigkeit, die Moleküle von Wasserstoffatomen durch Metallatome zu ersetzen. Die meisten von ihnen sind nicht nur ätzend, sondern auch sehr giftig. Aber es gibt auch solche, denen wir ständig begegnen, ohne unserer Gesundheit zu schaden: Vitamin C, Zitronensäure, Milchsäure. Betrachten Sie die grundlegenden Eigenschaften von Säuren.

Physikalische Eigenschaften

Die physikalischen Eigenschaften von Säuren geben oft einen Hinweis auf ihren Charakter. Säuren können in drei Formen vorliegen: fest, flüssig und gasförmig. Zum Beispiel: Stickstoff (HNO3) und Schwefelsäure(H2SO4) sind farblose Flüssigkeiten; Borsäure (H3BO3) und Metaphosphorsäure (HPO3) sind feste Säuren. Einige von ihnen haben Farbe und Geruch. Verschiedene Säuren lösen sich unterschiedlich in Wasser auf. Es gibt auch unlösliche: H2SiO3 - Silizium. Flüssige Substanzen haben einen sauren Geschmack. Der Name einiger Säuren wurde von den Früchten gegeben, in denen sie vorkommen: Äpfelsäure, Zitronensäure. Andere erhielten ihren Namen von den in ihnen enthaltenen chemischen Elementen.

Säureklassifizierung

Üblicherweise werden Säuren nach mehreren Kriterien klassifiziert. Die allererste ist nach dem Sauerstoffgehalt in ihnen. Nämlich: sauerstoffhaltig (HClO4 - Chlor) und anoxisch (H2S - Schwefelwasserstoff).

Nach der Anzahl der Wasserstoffatome (nach Basizität):

- Monobasisch - enthält ein Wasserstoffatom (HMnO4);

- Zweibasisch - hat zwei Wasserstoffatome (H2CO3);

- Dreibasig haben jeweils drei Wasserstoffatome (H3BO);

- Polybasisch - haben vier oder mehr Atome, sind selten (H4P2O7).

Nach Klasse Chemische Komponenten, unterteilt in organische und anorganische Säuren. Erstere kommen hauptsächlich in pflanzlichen Produkten vor: Essig-, Milch-, Nikotinsäure, Ascorbinsäure. Anorganische Säuren umfassen: Schwefelsäure, Salpetersäure, Borsäure, Arsen. Das Anwendungsspektrum ist ziemlich breit, von industriellen Anforderungen (Herstellung von Farbstoffen, Elektrolyten, Keramik, Düngemitteln usw.) bis hin zum Kochen oder Reinigen von Abwasserkanälen. Säuren können auch nach Stärke, Flüchtigkeit, Stabilität und Löslichkeit in Wasser klassifiziert werden.

Chemische Eigenschaften

Betrachten Sie die wichtigsten Chemische Eigenschaften Säuren.

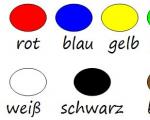

- Die erste ist die Interaktion mit Indikatoren. Als Indikatoren werden Lackmus, Methylorange, Phenolphthalein und Universalindikatorpapier verwendet. In sauren Lösungen ändert sich die Farbe des Indikators: Lackmus und Universalind. Papier wird rot, Methylorange - Rosa, Phenolphthalein bleibt farblos.

- Die zweite ist die Wechselwirkung von Säuren mit Basen. Diese Reaktion wird auch als Neutralisation bezeichnet. Die Säure reagiert mit der Base, was zu Salz + Wasser führt. Zum Beispiel: H2SO4+Ca(OH)2=CaSO4+2 H2O.

- Da fast alle Säuren sehr gut wasserlöslich sind, kann die Neutralisation sowohl mit löslichen als auch mit unlöslichen Basen durchgeführt werden. Ausnahme ist die in Wasser nahezu unlösliche Kieselsäure. Um es zu neutralisieren, werden Basen wie KOH oder NaOH benötigt (sie sind wasserlöslich).

- Die dritte ist die Wechselwirkung von Säuren mit basischen Oxiden. Hier findet die Neutralisationsreaktion statt. Basische Oxide sind enge "Verwandte" von Basen, daher ist die Reaktion dieselbe. Wir nutzen diese oxidierenden Eigenschaften von Säuren sehr oft. Zum Beispiel, um Rost von Rohren zu entfernen. Die Säure reagiert mit dem Oxid, um ein lösliches Salz zu werden.

- Die vierte ist die Reaktion mit Metallen. Nicht alle Metalle reagieren gleich gut mit Säuren. Sie werden in aktive (K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb) und inaktive (Cu, Hg, Ag, Pt, Au) unterteilt. Es lohnt sich auch, auf die Stärke der Säure (stark, schwach) zu achten. Beispielsweise können Salz- und Schwefelsäure mit allen inaktiven Metallen reagieren, während Citronen- und Oxalsäure so schwach sind, dass sie selbst mit aktiven Metallen sehr langsam reagieren.

- Die fünfte ist die Reaktion von sauerstoffhaltigen Säuren auf Erhitzen. Fast alle Säuren dieser Gruppe zerfallen beim Erhitzen in Sauerstoffoxid und Wasser. Ausnahmen sind Kohlensäure (H3PO4) und schweflige Säure (H2SO4). Beim Erhitzen zerfallen sie in Wasser und Gas. Daran muss erinnert werden. Das sind alle grundlegenden Eigenschaften von Säuren.

Säuren können nach verschiedenen Kriterien eingeteilt werden:

1) Das Vorhandensein von Sauerstoffatomen in der Säure

2) Säurebasizität

Die Basizität einer Säure ist die Anzahl der „beweglichen“ Wasserstoffatome in ihrem Molekül, die bei der Dissoziation in Form von Wasserstoffkationen H + vom Säuremolekül abgespalten und auch durch Metallatome ersetzt werden können:

4) Löslichkeit

5) Nachhaltigkeit

7) Brandfördernde Eigenschaften

Chemische Eigenschaften von Säuren

1. Fähigkeit zur Dissoziation

Säuren zerfallen in wässrigen Lösungen in Wasserstoffkationen und Säurereste. Wie bereits erwähnt, werden Säuren in gut dissoziierende (stark) und niedrig dissoziierende (schwach) eingeteilt. Beim Schreiben der Dissoziationsgleichung für starke einbasige Säuren wird entweder ein nach rechts weisender Pfeil () oder ein Gleichheitszeichen (=) verwendet, was tatsächlich die Irreversibilität einer solchen Dissoziation zeigt. Beispielsweise kann die Dissoziationsgleichung für starke Salzsäure auf zwei Arten geschrieben werden:

oder in dieser Form: HCl \u003d H + + Cl -

oder darin: HCl → H + + Cl -

Tatsächlich sagt uns die Richtung des Pfeils, dass der umgekehrte Prozess der Kombination von Wasserstoffkationen mit sauren Resten (Assoziation) in starken Säuren praktisch nicht auftritt.

Falls wir die Gleichung für die Dissoziation einer schwachen einbasigen Säure schreiben wollen, müssen wir zwei Pfeile anstelle des Vorzeichens in der Gleichung verwenden. Dieses Zeichen spiegelt die Reversibilität der Dissoziation schwacher Säuren wider - in ihrem Fall ist der umgekehrte Prozess der Kombination von Wasserstoffkationen mit sauren Resten stark ausgeprägt:

CH 3 COOH CH 3 COO – + H +

Mehrbasige Säuren dissoziieren schrittweise, d.h. Wasserstoffkationen werden nicht gleichzeitig von ihren Molekülen abgelöst, sondern der Reihe nach. Aus diesem Grund wird die Dissoziation solcher Säuren nicht durch eine, sondern durch mehrere Gleichungen ausgedrückt, deren Anzahl gleich der Basizität der Säure ist. Beispielsweise verläuft die Dissoziation von dreibasiger Phosphorsäure in drei Schritten unter sukzessiver Abspaltung von H + -Kationen:

H 3 PO 4 H + + H 2 PO 4 —

H 2 PO 4 - H + + HPO 4 2-

HPO 4 2- H + + PO 4 3-

Es sollte beachtet werden, dass jede nächste Phase der Dissoziation in geringerem Maße fortschreitet als die vorherige. Das heißt, H 3 PO 4 -Moleküle dissoziieren besser (in größerem Ausmaß) als H 2 PO 4 – -Ionen, die wiederum besser dissoziieren als HPO 4 2– -Ionen. Dieses Phänomen ist mit einer Erhöhung der Ladung saurer Reste verbunden, wodurch die Stärke der Bindung zwischen ihnen und positiven H + -Ionen zunimmt.

Von den mehrbasigen Säuren ist Schwefelsäure eine Ausnahme. Da diese Säure in beiden Schritten gut dissoziiert, ist es zulässig, die Gleichung ihrer Dissoziation in einer Stufe zu schreiben:

H 2 SO 4 2H + + SO 4 2-

2. Wechselwirkung von Säuren mit Metallen

Als siebter Punkt bei der Klassifizierung von Säuren haben wir ihre oxidierenden Eigenschaften angegeben. Es wurde darauf hingewiesen, dass Säuren schwache Oxidationsmittel sind und starke Oxidationsmittel. Die überwiegende Mehrheit der Säuren (praktisch alle außer H 2 SO 4 (konz.) und HNO 3) sind schwache Oxidationsmittel, da sie ihre Oxidationsfähigkeit nur durch Wasserstoffkationen entfalten können. Solche Säuren können aus Metallen nur solche oxidieren, die in der Aktivitätsreihe links von Wasserstoff stehen, während als Produkte das Salz des entsprechenden Metalls und Wasserstoff gebildet werden. Zum Beispiel:

H 2 SO 4 (diff.) + Zn ZnSO 4 + H 2

2HCl + Fe FeCl 2 + H 2

Bei stark oxidierenden Säuren, d.h. H 2 SO 4 (konz.) und HNO 3, dann ist die Liste der Metalle, auf die sie einwirken, viel breiter und umfasst sowohl alle Metalle bis hin zu Wasserstoff in der Aktivitätsreihe als auch fast alles danach. Das heißt, konzentrierte Schwefelsäure und Salpetersäure jeder Konzentration oxidieren beispielsweise sogar solche inaktiven Metalle wie Kupfer, Quecksilber und Silber. Auf die Wechselwirkung von Salpetersäure und konzentrierter Schwefelsäure mit Metallen sowie einigen anderen Stoffen aufgrund ihrer Spezifität wird am Ende dieses Kapitels noch genauer eingegangen.

3. Wechselwirkung von Säuren mit basischen und amphoteren Oxiden

Säuren reagieren mit basischen und amphoteren Oxiden. Da Kieselsäure unlöslich ist, reagiert sie nicht mit schwach aktiven basischen Oxiden und amphoteren Oxiden:

H 2 SO 4 + ZnO ZnSO 4 + H 2 O

6HNO 3 + Fe 2 O 3 2Fe (NO 3) 3 + 3H 2 O

H 2 SiO 3 + FeO ≠

4. Wechselwirkung von Säuren mit Basen und amphoteren Hydroxiden

HCl + NaOH H2O + NaCl

3H 2 SO 4 + 2 Al (OH) 3 Al 2 (SO 4) 3 + 6 H 2 O

5. Wechselwirkung von Säuren mit Salzen

Diese Reaktion läuft ab, wenn ein Niederschlag, ein Gas oder eine wesentlich schwächere Säure als die reagierende gebildet wird. Zum Beispiel:

H 2 SO 4 + Ba(NO 3) 2 BaSO 4 ↓ + 2HNO 3

CH 3 COOH + Na 2 SO 3 CH 3 COONa + SO 2 + H 2 O

HCOONa + HCl HCOOH + NaCl

6. Spezifische oxidierende Eigenschaften von Salpetersäure und konzentrierter Schwefelsäure

Wie oben erwähnt, sind Salpetersäure in jeder Konzentration sowie Schwefelsäure ausschließlich in konzentriertem Zustand sehr starke Oxidationsmittel. Insbesondere oxidieren sie im Gegensatz zu anderen Säuren nicht nur Metalle, die in der Aktivitätsreihe bis Wasserstoff stehen, sondern auch fast alle Metalle danach (außer Platin und Gold).

Sie sind beispielsweise in der Lage, Kupfer, Silber und Quecksilber zu oxidieren. Es sollte jedoch festzuhalten sein, dass eine Reihe von Metallen (Fe, Cr, Al) trotz der Tatsache, dass sie ziemlich aktiv sind (sie sind Wasserstoff gewachsen), dennoch nicht mit konzentrierter HNO 3 und konzentriertem H reagieren 2 SO 4 ohne Erwärmung aufgrund des Passivierungsphänomens - auf der Oberfläche solcher Metalle bildet sich ein Schutzfilm aus festen Oxidationsprodukten, der verhindert, dass Moleküle konzentrierter Schwefel- und konzentrierter Salpetersäure für die Reaktion tief in das Metall eindringen fortfahren. Bei starker Erwärmung läuft die Reaktion jedoch noch ab.

Bei der Wechselwirkung mit Metallen sind die benötigten Produkte immer das Salz des entsprechenden Metalls und die verwendete Säure sowie Wasser. Auch wird immer ein drittes Produkt isoliert, dessen Formel insbesondere von vielen Faktoren abhängt, wie der Aktivität von Metallen, sowie der Konzentration von Säuren und der Temperatur der Reaktionen.

Die hohe Oxidationskraft von konzentrierter Schwefel- und konzentrierter Salpetersäure lässt sie nicht nur mit praktisch allen Metallen des Aktivitätsbereichs reagieren, sondern sogar mit vielen festen Nichtmetallen, insbesondere mit Phosphor, Schwefel und Kohlenstoff. Die folgende Tabelle zeigt anschaulich die Produkte der Wechselwirkung von Schwefel- und Salpetersäure mit Metallen und Nichtmetallen in Abhängigkeit von der Konzentration:

7. Reduzierende Eigenschaften von anoxischen Säuren

Alle anoxischen Säuren (außer HF) können aufgrund des chemischen Elements, das Teil des Anions ist, unter Einwirkung verschiedener Oxidationsmittel reduzierende Eigenschaften aufweisen. So werden beispielsweise alle Halogenwasserstoffsäuren (außer HF) durch Mangandioxid, Kaliumpermanganat, Kaliumdichromat oxidiert. Dabei werden Halogenidionen zu freien Halogenen oxidiert:

4HCl + MnO 2 MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O

18HBr + 2KMnO 4 2KBr + 2MnBr 2 + 8H 2 O + 5Br 2

14НI + K 2 Cr 2 O 7 3I 2 ↓ + 2Crl 3 + 2KI + 7H 2 O

Von allen Halogenwasserstoffsäuren hat die Jodwasserstoffsäure die größte Reduktionswirkung. Im Gegensatz zu anderen Halogenwasserstoffsäuren können sogar Eisenoxid und Salze es oxidieren.

6HI + Fe 2 O 3 2FeI 2 + I 2 ↓ + 3H 2 O

2HI + 2FeCl 3 2FeCl 2 + I 2 ↓ + 2HCl

Auch die Schwefelwasserstoffsäure H 2 S hat eine hohe Reduktionsaktivität, selbst ein Oxidationsmittel wie Schwefeldioxid kann sie oxidieren.

Substanzen, die in Lösungen unter Bildung von Wasserstoffionen dissoziieren, werden genannt.

Säuren werden nach ihrer Stärke, Basizität und dem Vorhandensein oder Fehlen von Sauerstoff in der Zusammensetzung der Säure klassifiziert.

Durch StärkeSäuren werden in starke und schwache eingeteilt. Die wichtigsten starken Säuren sind Salpetersäure HNO 3 , schwefelhaltige H 2 SO 4 und Salzsäure HCl .

Durch die Anwesenheit von Sauerstoff unterscheiden sauerstoffhaltige Säuren ( HNO3, H3PO4 etc.) und Anoxsäuren ( HCl, H 2 S, HCN usw.).

Durch Basizität, d.h. Entsprechend der Anzahl der Wasserstoffatome in einem Säuremolekül, die durch Metallatome ersetzt werden können, um ein Salz zu bilden, werden Säuren in einbasige (z. B. HNO 3, HCl), zweibasig (H 2 S, H 2 SO 4), dreibasisch (H 3 PO 4 ) usw.

Die Namen sauerstofffreier Säuren leiten sich vom Namen des Nichtmetalls mit der Endung -hydrogen ab: HCl - Salzsäure, H 2 S e - Selenwasserstoffsäure, HCN - Blausäure.

Die Namen sauerstoffhaltiger Säuren werden ebenfalls aus dem russischen Namen des entsprechenden Elements mit dem Zusatz "Säure" gebildet. Gleichzeitig endet der Name der Säure, in der sich das Element in der höchsten Oxidationsstufe befindet, beispielsweise auf "naya" oder "ova". H2SO4 - Schwefelsäure, HClO 4 - Perchlorsäure, H 3 AsO 4 - Arsensäure. Mit abnehmendem Oxidationsgrad des säurebildenden Elements ändern sich die Endungen in folgender Reihenfolge: „oval“ ( HClO3 - Salzsäure), "rein" ( HClO2 - Chlorsäure), "wackelig" ( HO Cl - hypochlorige Säure). Wenn das Element Säuren bildet, die nur in zwei Oxidationsstufen vorliegen, erhält der Name der Säure, die der niedrigsten Oxidationsstufe des Elements entspricht, die Endung "rein" ( HNO3 - Salpetersäure, HNO 2 - Salpetersäure).

Tabelle - Die wichtigsten Säuren und ihre Salze

|

Säure |

Namen der entsprechenden Normalsalze |

|

|

Name |

Formel |

|

|

Stickstoff |

HNO3 |

Nitrate |

|

stickstoffhaltig |

HNO 2 |

Nitrite |

|

Borisch (orthoborisch) |

H3BO3 |

Borate (Orthoborate) |

|

Bromwasserstoff |

Bromide |

|

|

Jodwasserstoff |

Jodide |

|

|

Silizium |

H2SiO3 |

Silikate |

|

Mangan |

HMnO 4 |

Permanganate |

|

Metaphosphor |

HPO 3 |

Metaphosphate |

|

Arsen |

H 3 AsO 4 |

Arsenate |

|

Arsen |

H 3 AsO 3 |

Arsenite |

|

Orthophosphorsäure |

H3PO4 |

Orthophosphate (Phosphate) |

|

Diphosphorsäure (Pyrophosphorsäure) |

H4P2O7 |

Diphosphate (Pyrophosphate) |

|

dichrome |

H2Cr2O7 |

Dichromate |

|

Schwefel |

H2SO4 |

Sulfate |

|

schwefelhaltig |

H2SO3 |

Sulfite |

|

Kohle |

H2CO3 |

Karbonate |

|

Phosphor |

H3PO3 |

Phosphite |

|

Flusssäure (Flusssäure) |

Fluoride |

|

|

Salzsäure (Salzsäure) |

Chloride |

|

|

Chlor |

HClO 4 |

Perchlorate |

|

Chlor |

HClO3 |

Chlorate |

|

hypochlorig |

HClO |

Hypochlorite |

|

Chrom |

H2CrO4 |

Chromate |

|

Cyanwasserstoff (Blausäure) |

Cyanide |

|

Säuren gewinnen

1. Anoxische Säuren können durch direkte Kombination von Nichtmetallen mit Wasserstoff erhalten werden:

H 2 + Cl 2 → 2HCl,

H 2 + S H 2 S.

2. Sauerstoffhaltige Säuren können oft durch direkte Kombination von Säureoxiden mit Wasser erhalten werden:

SO 3 + H 2 O \u003d H 2 SO 4,

CO 2 + H 2 O \u003d H 2 CO 3,

P 2 O 5 + H 2 O \u003d 2 HPO 3.

3. Sowohl sauerstofffreie als auch sauerstoffhaltige Säuren können durch Austauschreaktionen zwischen Salzen und anderen Säuren erhalten werden:

BaBr 2 + H 2 SO 4 \u003d BaSO 4 + 2HBr,

CuSO 4 + H 2 S \u003d H 2 SO 4 + CuS,

CaCO 3 + 2HBr \u003d CaBr 2 + CO 2 + H 2 O.

4. In einigen Fällen können Redoxreaktionen verwendet werden, um Säuren zu erhalten:

H 2 O 2 + SO 2 \u003d H 2 SO 4,

3P + 5HNO 3 + 2H 2 O = 3H 3 PO 4 + 5NO.

Chemische Eigenschaften von Säuren

1. Die charakteristischste chemische Eigenschaft von Säuren ist ihre Fähigkeit, mit Basen (sowie mit basischen und amphoteren Oxiden) zu reagieren, um Salze zu bilden, zum Beispiel:

H 2 SO 4 + 2NaOH \u003d Na 2 SO 4 + 2H 2 O,

2HNO 3 + FeO \u003d Fe (NO 3) 2 + H 2 O,

2 HCl + ZnO \u003d ZnCl 2 + H 2 O.

2. Die Fähigkeit, mit einigen Metallen in der Spannungsreihe bis zu Wasserstoff unter Freisetzung von Wasserstoff zu interagieren:

Zn + 2 HCl \u003d ZnCl 2 + H 2,

2Al + 6HCl \u003d 2AlCl 3 + 3H 2.

3. Bei Salzen, wenn sich ein schwerlösliches Salz oder eine flüchtige Substanz bildet:

H 2 SO 4 + BaCl 2 = BaSO 4 ↓ + 2 HCl,

2 HCl + Na 2 CO 3 \u003d 2 NaCl + H 2 O + CO 2,

2KHCO 3 + H 2 SO 4 \u003d K 2 SO 4 + 2SO 2+ 2H2O.

Beachten Sie, dass mehrbasige Säuren schrittweise dissoziieren und die Dissoziationsfähigkeit in jedem der Schritte abnimmt. Daher werden für mehrbasige Säuren häufig Säuresalze anstelle von mittleren Salzen gebildet (im Fall eines Überschusses der reagierenden Säure):

Na 2 S + H 3 PO 4 \u003d Na 2 HPO 4 + H 2 S,

NaOH + H 3 PO 4 = NaH 2 PO 4 + H 2 O.

4. Ein Sonderfall der Säure-Base-Wechselwirkung ist die Reaktion von Säuren mit Indikatoren, die zu einer Farbänderung führt, die seit langem zum qualitativen Nachweis von Säuren in Lösungen verwendet wird. Lackmus verfärbt sich also in einer sauren Umgebung rot.

5. Sauerstoffhaltige Säuren zerfallen beim Erhitzen in Oxid und Wasser (vorzugsweise in Gegenwart eines wasserentziehenden P2O5):

H 2 SO 4 \u003d H 2 O + SO 3,

H 2 SiO 3 \u003d H 2 O + SiO 2.

MV Andryukhova, L.N. Borodin