5 quando e chi ha composto la sonata al chiaro di luna. Serenata al chiaro di luna

Suoni immortali della sonata al chiaro di luna

- Sentimenti di solitudine, amore non corrisposto, incarnati nella musica della Sonata al chiaro di luna di L. Beethoven.

- Comprendere il significato della metafora "Ecologia anima umana».

Materiale musicale:

- L. Beethoven. Sonata n. 14 per pianoforte. Parte I (udienza); II e III parte (su richiesta del docente);

- A. Rybnikov, testi di A. Voznesensky. "Non ti dimenticherò mai" dall'opera rock "Juno and Avos" (canto).

Caratteristiche delle attività:

- Riconoscere e parlare dell'influenza della musica su una persona.

- Identificare le possibilità dell'impatto emotivo della musica su una persona.

- Valuta le opere musicali dal punto di vista della bellezza e della verità.

- Riconoscere i fondamenti intonazionali e figurativi della musica.

- Impara da caratteristiche(intonazione, melodie, armonie) musica individuale compositori eccezionali(L. Beethoven)

“La musica in sé è passione e mistero.

Le parole parlano dell'umano;

la musica esprime ciò che nessuno sa, nessuno può spiegare,

ma cosa c'è più o meno in tutti ... "

F. García Lorca(Poeta spagnolo, drammaturgo, noto anche come musicista e artista grafico)

Fonti eterne di sofferenza come la solitudine o l'amore non corrisposto non appaiono affatto pietose nell'arte, anzi: sono piene di una sorta di grandezza, perché sono loro che rivelano la vera dignità dell'anima.

Beethoven, rifiutato da Giulietta Guicciardi, scrive la sonata "Moonlight", anche con il suo crepuscolo che illumina le vette dell'arte musicale mondiale. Cosa c'è in questa musica che attrae nuove e nuove generazioni? Quale canto immortale risuona nella Moonlight Sonata, trionfante su tutte le proprietà del mondo, sulla vanità e sull'illusione, sul destino stesso?

La ricchezza insieme al potere vagano liberamente,

Entrando nell'oceano del bene e del male,

Quando lasciano le nostre mani;

L'amore, anche se era sbagliato,

Immortale, dimora nell'immortalità,

Tutto supererà ciò che era - o sarà.

(P. B. Shelley. L'amore è immortale)

La Moonlight Sonata è una delle opere più popolari del grande compositore ed è una delle opere più straordinarie della musica per pianoforte mondiale. Lunar deve la sua meritata fama non solo alla profondità dei sentimenti e alla rara bellezza della musica, ma anche alla sua straordinaria integrità, grazie alla quale tutte e tre le parti della sonata sono percepite come qualcosa di unificato, inseparabile. L'intera sonata è un aumento di un sentimento appassionato, che raggiunge una vera tempesta mentale.

La sonata n. 14 in do diesis minore (cis-moll op. 27 n. 2, 1801) divenne famosa durante la vita di Beethoven. Il nome "Lunar" ha ricevuto con mano leggera dal poeta Ludwig Relshtab. Nel racconto "Theodore" (1823), Relshtab descrisse la notte sul lago Firwaldstet in Svizzera: "La superficie del lago è illuminata dallo splendore scintillante della luna; l'onda colpisce ovattata la riva oscura; cupe montagne ricoperte di foreste separano questo luogo sacro dal mondo; i cigni, come gli spiriti, nuotano con uno spruzzo frusciante, e dal lato delle rovine si sentono i suoni misteriosi di un'arpa eoliana, che canta lamentosamente di un amore appassionato e non corrisposto.

I lettori associavano facilmente questo paesaggio romantico con la parte I consolidata della sonata di Beethoven, soprattutto perché tutte queste associazioni sembravano del tutto naturali alle orecchie dei musicisti e del pubblico degli anni '20 e '30 dell'Ottocento.

Spettrali arpeggi sul nebbioso e avvolgente pedale destro (effetto possibile sui pianoforti dell'epoca) potevano essere percepiti come il suono mistico e malinconico di un'arpa eolica, strumento allora diffusissimo nella vita quotidiana e nei giardini e nei parchi. Il dolce ondeggiare delle terzine somigliava anche visivamente a leggere increspature sulla superficie del lago, e la melodia maestosa e dolente che fluttuava sulle figurazioni - come la luna che illumina il paesaggio, o quasi eterea nel suo pura bellezza cigno.

È difficile dire come Beethoven avrebbe reagito a tali interpretazioni (il Relshtab lo visitò nel 1825, ma, a giudicare dalle memorie del poeta, discussero argomenti completamente diversi). È possibile che il compositore non avrebbe trovato nulla di inaccettabile nel quadro disegnato da Relshtab: non gli importava quando la sua musica veniva interpretata con l'ausilio di associazioni poetiche o pittoriche.

Relshtab ha colto solo il lato esterno di questa geniale creazione di Beethoven. In effetti, dietro le immagini della natura, si rivela il mondo personale di una persona: dalla contemplazione concentrata e calma all'estrema disperazione.

Proprio in quel momento, quando Beethoven avvertì l'avvicinarsi della sordità, sentì (o almeno gli parve) che per la prima volta nella sua vita un vero amore. Cominciò a pensare alla sua affascinante allieva, la giovane contessa Giulietta Guicciardi, come alla sua futura moglie. “... Lei mi ama e io la amo. Questi sono i primi minuti luminosi degli ultimi due anni", scrisse Beethoven al suo medico, sperando che la felicità dell'amore lo aiutasse a superare la sua terribile malattia.

E lei? Lei, cresciuta in una famiglia aristocratica, disprezzava la sua insegnante, sebbene di origine famosa, ma umile e, inoltre, assordante.

"Purtroppo appartiene a una classe diversa", ha ammesso Beethoven, rendendosi conto dell'abisso che c'è tra lui e la sua amata. Ma Juliet non riusciva a capire la sua brillante insegnante, era troppo frivola e superficiale per questo. Ha inferto a Beethoven un doppio colpo: gli ha voltato le spalle e ha sposato Robert Gallenberg, un mediocre compositore di musica, ma un conte ...

Beethoven era un grande musicista e una grande persona. Un uomo dalla volontà titanica, uno spirito potente, un uomo dai pensieri elevati e dai sentimenti più profondi. Quanto deve essere stato grande il suo amore, e le sue sofferenze, e il suo desiderio di superare queste sofferenze!

"Moonlight Sonata" è stato creato in questo momento difficile della sua vita. Sotto il suo vero nome "Sonata quasi una Fantasia", cioè "Sonata come una fantasia", Beethoven scrisse: "Dedicato alla contessa Giulietta Guicciardi"...

“Ascolta ora questa musica! Ascoltalo non solo con le tue orecchie, ma con tutto il tuo cuore! E forse ora sentirai nella prima parte un dolore così incommensurabile che non hai mai sentito prima; nella seconda parte - un sorriso così luminoso e allo stesso tempo così triste, che non era stato notato prima; e, infine, nel finale - un così tempestoso ribollire di passioni, un tale incredibile desiderio di liberarsi dalle catene della tristezza e della sofferenza, cosa che solo un vero titano può fare. Beethoven, colpito dalla sfortuna, ma non piegato sotto il suo peso, era un tale titano. D. Kabalevsky.

Suoni di musica

Il primo movimento dell'Adagio sostenuto lunare differisce nettamente dai primi movimenti delle altre sonate di Beethoven: non ci sono contrasti o brusche transizioni in esso. Il flusso tranquillo e calmo della musica parla di un puro sentimento lirico. Il compositore ha notato che questa parte richiede l'esecuzione "più delicata". L'ascoltatore entra definitivamente nel mondo incantato dei sogni e dei ricordi di una persona sola. L'accompagnamento lento e ondulatorio dà origine a un canto pieno di profonda espressività. Il sentimento, dapprima calmo, molto concentrato, cresce fino a diventare un appello appassionato. A poco a poco si instaura la calma, e di nuovo si sente una melodia triste, piena di malinconia, che poi svanisce in bassi profondi sullo sfondo di onde di accompagnamento che risuonano continuamente.

La seconda, molto piccola, parte della sonata "Moonlight" è piena di morbidi contrasti, intonazioni leggere, giochi di luci e ombre. Questa musica è stata paragonata alle danze degli elfi di Dream in notte di mezza estate»Shakespeare. La seconda parte funge da meraviglioso passaggio dal sogno della prima parte al potente e fiero finale.

Il finale della sonata "Moonlight", scritta in una forma sonata ricca e pura, è il centro di gravità dell'opera. In un rapido vortice di impulsi appassionati, i temi si precipitano attraverso - minacciosi, lamentosi e tristi - un intero mondo di un'anima umana agitata e scioccata. Si sta svolgendo un vero dramma. La sonata “Moonlight”, per la prima volta nella storia mondiale della musica, restituisce un'immagine così rara per integrità pace della mente artista.

Tutte e tre le parti di "Lunar" danno l'impressione di unità grazie al miglior lavoro motivico. Inoltre, molti degli elementi espressivi contenuti nel sobrio primo movimento si sviluppano e culminano in un burrascoso drammatico finale. Il rapido movimento ascendente degli arpeggi nel Presto finale inizia con gli stessi suoni dell'inizio calmo e ondulato del primo movimento (triade tonica in do diesis minore). Lo stesso movimento verso l'alto attraverso due o tre ottave proveniva dall'episodio centrale del primo movimento.

L'amore è immortale: anche se è un ospite raro al mondo, esiste ancora finché si ascoltano opere come la Moonlight Sonata. Non è questo l'alto valore etico (etico - morale, nobile) dell'arte, capace di educare i sentimenti umani, chiamando le persone alla bontà e alla misericordia reciproca?

Pensa a quanto è sottile e gentile il mondo interiore di una persona, quanto è facile ferirlo, ferirlo, a volte su lunghi anni. Siamo sempre più consapevoli della necessità di proteggere l'ambiente, l'ecologia della natura, ma siamo ancora ciechi di fronte all'"ecologia" dell'animo umano. Ma questo è il mondo più dinamico e mobile, che a volte si dichiara quando nulla può essere corretto.

Ascolta tutti i tipi di sfumature di tristezza di cui la musica è così ricca e immagina che voci umane viventi ti parlino dei loro dolori e dubbi. In effetti, spesso agiamo con noncuranza non perché siamo malvagi per natura, ma perché non sappiamo capire le altre persone. Questa comprensione può essere insegnata dalla musica: devi solo credere. Che non contiene alcune idee astratte, ma reali, i problemi e le sofferenze delle persone di oggi.

Domande e compiti:

- Quale "canzone immortale" suona nella Moonlight Sonata di L. Beethoven? Spiega la tua risposta.

- Sei d'accordo con l'affermazione che il problema dell '"ecologia" dell'anima umana è uno dei problemi più importanti e urgenti dell'umanità? Quale dovrebbe essere il ruolo dell'arte nella sua soluzione? Pensaci.

- Quali problemi e sofferenze delle persone si riflettono nell'arte del presente? Come vengono implementati?

Presentazione

Incluso:

1. Presentazione, ppsx;

2. Suoni della musica:

Beethoven. Serenata al chiaro di luna:

I. Adagio sostenuto, mp3;

II. Allegretto .mp3;

III. Presto agitato, mp3;

Beethoven. Moonlight Sonata, parte I (eseguita da un'orchestra sinfonica), mp3;

3. Articolo di accompagnamento, docx.

La ragazza ha vinto il cuore giovane compositore e poi gravemente fracassato. Ma è a Giulietta che dobbiamo il fatto di poter ascoltare la musica della migliore sonata di un geniale compositore che penetra così profondamente nell'anima.

Il nome completo della sonata è “Sonata per pianoforte n. 14 in do diesis minore op. 27, n. 2". "Lunar" è il nome del primo movimento della sonata, questo nome non è stato dato dallo stesso Beethoven. Il critico musicale tedesco, poeta e amico di Beethoven, Ludwig Relshtab ha paragonato il primo movimento della sonata al "chiaro di luna sul lago Firwaldstet" dopo la morte dell'autore. Questo "soprannome" si è rivelato un tale successo che è diventato immediatamente più forte in tutto il mondo, e fino ad ora la maggior parte delle persone crede che "Moonlight Sonata" sia il vero nome.

La sonata ha un altro nome "Sonata - Arbor" o "Garden House Sonata". Secondo una versione, Beethoven iniziò a scriverlo nel gazebo del parco aristocratico Brunvik a Korompa.

La musica della sonata sembra semplice, concisa, chiara, naturale, mentre è piena di sensualità e va “da cuore a cuore” (queste sono le parole dello stesso Beethoven). Amore, tradimento, speranza, sofferenza, tutto si riflette nella Moonlight Sonata. Ma una delle idee principali è la capacità di una persona di superare le difficoltà, la capacità di far rivivere, questo argomento principale tutta la musica di Ludwig van Beethoven.

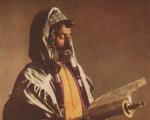

Ludwig van Beethoven (1770-1827) nacque nella città tedesca di Bonn. Gli anni dell'infanzia possono essere definiti i più difficili nella vita del futuro compositore. Era difficile per un ragazzo orgoglioso e indipendente sopravvivere al fatto che suo padre, un uomo maleducato e dispotico, notando il talento musicale di suo figlio, decise di usarlo per scopi egoistici. Costringendo il piccolo Ludwig a sedersi al clavicembalo dalla mattina alla sera, non pensava che suo figlio avesse tanto bisogno dell'infanzia. All'età di otto anni, Beethoven guadagnò i suoi primi soldi: tenne un concerto pubblico e all'età di dodici anni il ragazzo suonava liberamente il violino e l'organo. Insieme al successo, l'isolamento, il bisogno di solitudine e asocialità arrivarono al giovane musicista. Allo stesso tempo, Nefe, il suo saggio e gentile mentore, apparve nella vita del futuro compositore. È stato lui a instillare nel ragazzo un senso di bellezza, gli ha insegnato a capire la natura, l'arte, a capire vita umana. Nefe insegnò a Ludwig lingue antiche, filosofia, letteratura, storia ed etica. Successivamente, essendo una persona profondamente e ampiamente pensante, Beethoven divenne un aderente ai principi di libertà, umanesimo, uguaglianza di tutte le persone.

Nel 1787 il giovane Beethoven lasciò Bonn per Vienna.

La bella Vienna - una città di teatri e cattedrali, orchestre di strada e serenate d'amore sotto le finestre - ha conquistato il cuore di un giovane genio.

Ma è lì che il giovane musicista è stato colpito dalla sordità: dapprima i suoni gli sono sembrati ovattati, poi ha ripetuto più volte le frasi inascoltate, poi si è accorto che stava finalmente perdendo l'udito. "Trascino un'esistenza amara", scrisse Beethoven al suo amico. - Sono sordo. Con il mio mestiere, niente può essere più terribile ... Oh, se mi liberassi di questa malattia, abbraccerei il mondo intero.

Ma l'orrore della sordità progressiva fu sostituito dalla felicità dell'incontro con una giovane aristocratica, italiana di nascita, Giulietta Guicciardi (1784-1856). Giulietta, figlia del ricco e nobile conte Guicciardi, arrivò a Vienna nel 1800. Allora non aveva nemmeno diciassette anni, ma l'amore per la vita e il fascino di una ragazzina hanno conquistato il compositore trentenne, che ha subito confessato ai suoi amici di essersi innamorato appassionatamente e appassionatamente. Era sicuro che gli stessi teneri sentimenti nascessero nel cuore di una beffarda civetta. In una lettera al suo amico, Beethoven ha sottolineato: "Questa meravigliosa ragazza è così amata da me e mi ama che osservo un cambiamento sorprendente in me stesso proprio a causa sua".

Giulietta Guicciardi (1784-1856)

Pochi mesi dopo il loro primo incontro, Beethoven invita Juliet a prendere alcune lezioni gratuite di pianoforte da lui. Ha accettato volentieri questa offerta e, in cambio di un regalo così generoso, ha regalato alla sua insegnante diverse camicie ricamate da lei. Beethoven era un insegnante severo. Quando non gli piaceva il modo di suonare di Juliet, era infastidito e gettava appunti sul pavimento, si allontanava con aria di sfida dalla ragazza e lei raccoglieva silenziosamente i quaderni dal pavimento. Sei mesi dopo, al culmine dei suoi sentimenti, Beethoven iniziò a creare una nuova sonata, che dopo la sua morte si chiamerà "Luna". È dedicato alla contessa Guicciardi e fu avviato allo stato grande amore, entusiasmo e speranza.

In subbuglio nell'ottobre 1802, Beethoven lasciò Vienna e andò a Heiligenstadt, dove scrisse il famoso “Testamento di Heiligenstadt”: “Oh, voi che pensate che io sia malizioso, testardo, maleducato - quanto siete ingiusto con me; non conosci la ragione segreta di ciò che pensi. Fin da bambino sono stato predisposto nel cuore e nella mente a un tenero sentimento di gentilezza, sono sempre stato pronto a fare grandi cose. Ma basti pensare che ormai da sei anni sono in uno stato disgraziato... sono completamente sordo...».

La paura, il crollo delle speranze fanno nascere pensieri suicidi nel compositore. Ma Beethoven raccolse le forze e decise di iniziare una nuova vita e, in quasi assoluta sordità, creò grandi capolavori.

Passarono diversi anni e Juliet tornò in Austria e venne nell'appartamento di Beethoven. Piangendo, ha ricordato il periodo meraviglioso in cui il compositore era il suo insegnante, ha parlato della povertà e delle difficoltà della sua famiglia, ha chiesto di perdonarla e aiutarla con i soldi. Essendo un uomo gentile e nobile, il maestro le ha dato una cifra significativa, ma le ha chiesto di andarsene e di non presentarsi mai in casa sua. Beethoven sembrava indifferente e indifferente. Ma chissà cosa stava succedendo nel suo cuore, lacerato da numerose delusioni. Alla fine della sua vita, il compositore scriverà: "Ero molto amato da lei e più che mai, era suo marito..."

Brunswick sorelle Teresa (2) e Josephine (3)

Cercando di cancellare definitivamente la sua amata dalla sua memoria, il compositore ha incontrato altre donne. Una volta, vedendo la bella Josephine Brunswick, le confessò subito il suo amore, ma in risposta ricevette solo un garbato, ma inequivocabile rifiuto. Quindi, in preda alla disperazione, Beethoven propose alla sorella maggiore di Josephine, Teresa. Ma lei ha fatto lo stesso, inventando una bellissima fiaba sull'impossibilità di incontrare il compositore.

Il genio ha ripetutamente ricordato come le donne lo umiliassero. Un giorno, una giovane cantante del teatro viennese, quando le fu chiesto di incontrarla, rispose con un ghigno che "il compositore ha un aspetto così brutto, e inoltre le sembra troppo strano" che non aveva intenzione di incontrarsi con lui. Ludwig van Beethoven non si prendeva davvero cura del suo aspetto, spesso rimaneva disordinato. È improbabile che potesse essere definito indipendente nella vita di tutti i giorni, aveva bisogno delle cure costanti di una donna. Quando Giulietta Guicciardi, ancora allieva del maestro, e notando che il fiocco di seta di Beethoven non era annodato in tal modo, lo legò, baciandolo sulla fronte, il compositore non si tolse questo fiocco e non si cambiò d'abito per diverse settimane, fino a quando i suoi amici hanno accennato al suo vestito dall'aspetto non proprio fresco.

Troppo sincero e aperto, sprezzante dell'ipocrisia e del servilismo, Beethoven sembrava spesso scortese e maleducato. Spesso si esprimeva in modo osceno, motivo per cui molti lo consideravano un plebeo e un burbero ignorante, sebbene il compositore dicesse semplicemente la verità.

Nell'autunno del 1826 Beethoven si ammalò. Trattamento estenuante, tre operazioni complesse non sono riuscite a rimettere in piedi il compositore. Per tutto l'inverno lui, senza alzarsi dal letto, assolutamente sordo, ha sofferto del fatto che ... non poteva continuare a lavorare.

L'anno scorso Le vite del compositore sono ancora più difficili delle prime. È completamente sordo, è perseguitato dalla solitudine, dalla malattia, dalla povertà. La vita familiare non ha funzionato. Dà tutto il suo amore non speso a suo nipote, che potrebbe sostituire suo figlio, ma è cresciuto come un ingannevole fannullone bifronte e spendaccione, che ha accorciato la vita di Beethoven.

Il compositore morì di una grave e dolorosa malattia il 26 marzo 1827.

La tomba di Beethoven a Vienna

Dopo la sua morte in una scatola scrivania ha trovato una lettera "All'amato immortale" (Così Beethoven ha intitolato la lettera stessa (A.R. Sardaryan.): "Il mio angelo, il mio tutto, me stesso ... Perché c'è una profonda tristezza dove regna la necessità? Il nostro amore può stare solo al costo dei sacrifici attraverso la rinuncia alla pienezza, non puoi cambiare la situazione in cui non sei interamente mio e io non sono interamente tuo? Che vita! Senza di te! Così vicino! Così lontano! - tu, mia vita, mio tutto…”.

Molti poi discuteranno su a chi è indirizzato esattamente il messaggio. Ma un piccolo fatto punta specificamente a Giulietta Guicciardi: accanto alla lettera era conservato un minuscolo ritratto dell'amata di Beethoven, realizzato da un maestro sconosciuto

Ludwig van Beethoven. Serenata al chiaro di luna. Sonata d'amore o...

Sonata cis minore(op. 27 n. 2) - una delle sonate per pianoforte più famose di Beethoven; forse la sonata per pianoforte più famosa al mondo e un'opera preferita per la musica domestica. Per più di due secoli è stato imparato, suonato, ammorbidito, domato - come in tutte le epoche si è cercato di ammorbidire e domare la morte.

barca sulle onde

Il nome "Lunar" non appartiene a Beethoven - fu introdotto in circolazione dopo la morte del compositore da Heinrich Friedrich Ludwig Relstab (1799–1860), critico musicale, poeta e librettista tedesco, che lasciò una serie di note nel quaderni colloquiali del maestro. Relshtab ha confrontato le immagini della prima parte della sonata con il movimento di una barca che naviga sotto la luna lungo il lago Firwaldsted in Svizzera.

Ludwig van Beethoven. Ritratto dipinto nella seconda metà del XIX secolo

Ludwig Relstab

(1799 - 1860)

Scrittore, drammaturgo e critico musicale tedesco

K. Friedrich. Cimitero del monastero nella neve (1819)

Galleria Nazionale, Berlino

Svizzera. Lago Vierwaldsted

Diverse opere di Beethoven hanno molti titoli comprensibili, di regola, solo in un paese. Ma l'aggettivo "lunare" in relazione a questa sonata è diventato internazionale. Il nome leggero del salone ha toccato le profondità dell'immagine da cui è nata la musica. Lo stesso Beethoven, incline a dare a parti delle sue opere definizioni un po' ponderose Italiano, chiamato due delle sue sonate - op. 27 N. 1 e 2 - quasi una fantasia"Qualcosa come una fantasia."

Leggenda

La tradizione romantica associa l'emergere della sonata a quella successiva interessi di amore compositore - sua allieva, la giovane Giulietta Guicciardi (1784-1856), cugina di Teresa e Josephine Brunswick, due sorelle di cui il compositore fu affascinato a turno in diversi periodi della sua vita (Beethoven, come Mozart, ebbe la tendenza a cadere in amore con intere famiglie).

Giulietta Guicciardi

Teresa Brunswick. Fedele amico e allievo di Beethoven

Dorothea Ertmann

Pianista tedesco, uno dei migliori interpreti delle opere di Beethoven

Ertman era famosa per le sue interpretazioni delle opere di Beethoven. Il compositore le ha dedicato la Sonata n. 28

La leggenda romantica comprende quattro punti: la passione di Beethoven, l'esecuzione della sonata al chiaro di luna, la proposta di una mano rifiutata da genitori spietati a causa di pregiudizi di classe e, infine, il matrimonio di una frivola ghirlanda, che preferiva una ricca giovane aristocratico al grande compositore.

Purtroppo, non c'è nulla che confermi che Beethoven abbia mai proposto al suo allievo (come, con un alto grado di probabilità, fece in seguito Teresa Malfatti, cugina del suo medico curante). Non ci sono nemmeno prove che Beethoven fosse seriamente innamorato di Giulietta. Non ha detto a nessuno dei suoi sentimenti (come, del resto, non ha parlato degli altri suoi amori). Il ritratto di Giulietta Guicciardi è stato ritrovato dopo la morte del compositore in una cassetta chiusa a chiave insieme ad altri documenti di valore - ma... diversi ritratti femminili giacevano in una cassetta segreta.

E, infine, sposare il conte Wenzel Robert von Gallenberg, un anziano compositore che componeva musica per balletti e archivista teatro musicale, Juliet è uscito solo un paio d'anni dopo la creazione dell'op. 27 n. 2 - nel 1803.

Se la ragazza di cui Beethoven era un tempo appassionato fosse felicemente sposata è un'altra questione. Già prima della sua morte, il compositore sordo ha annotato in uno dei suoi quaderni colloquiali che qualche tempo fa Juliet voleva incontrarlo, ha anche "pianto", ma lui l'ha rifiutata.

Caspar David Friedrich. Donna e tramonto (tramonto, alba, donna al sole del mattino)

Beethoven non respinse le donne di cui un tempo era innamorato, anzi scrisse loro...

La prima pagina di una lettera all'"amante immortale"

Forse nel 1801 il compositore irascibile litigò con il suo allievo per qualche sciocchezza (come accadde, ad esempio, con l'esecutore della Sonata a Kreutzer, il violinista Bridgetower), e anche molti anni dopo si vergognò di ricordarlo.

I segreti del cuore

Se Beethoven soffrì nel 1801, non fu affatto per amore infelice. In questo momento, ha informato per la prima volta i suoi amici che per tre anni aveva lottato con l'imminente sordità. Il 1 giugno 1801 ricevette una lettera disperata dal suo amico, il violinista e teologo Karl Amenda (1771–1836) (5) a cui Beethoven dedicò la sua bella quartetto d'archi operazione. 18 in fa maggiore. Il 29 giugno Beethoven informava un altro amico della sua malattia, Franz Gerhard Wegeler: “Sono due anni che evito quasi ogni compagnia, perché non posso dire alla gente: “Sono sordo!”.

Chiesa nel villaggio di Geiligenstadt

Nel 1802, a Heiligenstadt (un sobborgo turistico di Vienna), scriverà il suo straordinario testamento: "Oh voi gente che mi considerate o mi dichiarate amareggiato, testardo o misantropo, quanto siete ingiusto con me" - così inizia questo famoso documento .

L'immagine della sonata "Moonlight" è cresciuta attraverso pensieri pesanti e pensieri tristi.

La luna nella poesia romantica del tempo di Beethoven è un luminare minaccioso e cupo. Solo decenni dopo, la sua immagine nella poesia da salotto acquisì elegia e iniziò a "illuminarsi". L'epiteto "lunare" in relazione a pezzo di musica fine 18 - inizio XIX v. può significare irrazionalità, crudeltà e tristezza.

Non importa quanto sia bella la leggenda dell'amore infelice, è difficile credere che Beethoven possa dedicare una simile sonata alla sua amata ragazza.

Perché la Moonlight Sonata è una sonata sulla morte.

Chiave

La chiave delle enigmatiche terzine della Moonlight Sonata, con cui si apre il primo movimento, è stata scoperta da Theodor Vizeva e Georges de Saint-Foy nella loro celebre opera sulla musica di Mozart. Queste terzine, che ogni bambino con il pianoforte di un genitore cerca di suonare oggi con entusiasmo, risalgono all'immagine immortale creata da Mozart nella sua opera Don Giovanni (1787). Il capolavoro di Mozart, che Beethoven detestava e ammirava, inizia con un omicidio insensato nel buio della notte. Nel silenzio che è venuto dopo l'esplosione nell'orchestra, tre voci emergono una dopo l'altra su triplette di archi silenziose e profonde: la voce tremante di un uomo morente, la voce intermittente del suo assassino e il borbottio di un servo pietrificato.

Con questo movimento distaccato di terzine, Mozart ha creato l'effetto della vita che scorre via, fluttuando nell'oscurità, quando il corpo è già intorpidito, e l'oscillazione misurata di Lethe porta via la coscienza che svanisce sulle sue onde.

In Mozart, l'accompagnamento monotono degli archi è sovrapposto a una melodia cromatica lamentosa di strumenti a fiato e cantando - seppur a intermittenza - voci maschili.

Nella sonata "Moonlight" di Beethoven, quello che avrebbe dovuto essere un accompagnamento è soffocato e ha dissolto la melodia: la voce dell'individualità. La voce acuta che emerge sopra di loro (la cui condotta coerente è talvolta la principale difficoltà per l'esecutore) non è quasi più una melodia. È l'illusione di una melodia che può essere colta come ultima risorsa.

Al limite dell'addio

Nella prima parte della Sonata al chiaro di luna, Beethoven traspone le terzine della morte di Mozart, che sono affondate nella sua memoria, un semitono più basso - in un do diesis minore più riverente e romantico. Questo sarà un tono importante per lui - in esso scriverà il suo ultimo e grande quartetto cis minore.

Le infinite triadi della sonata "Moonlight", che si riversano l'una nell'altra, non hanno né fine né inizio. Beethoven ha riprodotto con sorprendente accuratezza quella sensazione di desiderio evocata dal gioco infinito di scale e triadi dietro il muro - suoni che, con la loro ripetizione infinita, possono portare via la musica a una persona. Ma Beethoven eleva tutte queste noiose sciocchezze a una generalizzazione dell'ordine cosmico. Davanti a noi c'è un tessuto musicale nella sua forma più pura.

All'inizio del ventesimo secolo. e altre arti si sono avvicinate al livello di questa scoperta di Beethoven: così, gli artisti hanno fatto del colore puro l'eroe delle loro tele.

Ciò che il compositore fa nella sua opera del 1801 è sorprendentemente in sintonia con la ricerca del compianto Beethoven, con le sue ultime sonate, in cui, secondo Thomas Mann, “la sonata stessa come genere finisce, è portata a termine: ha compiuto il suo destino, ha raggiunto la sua meta, non c'è più via, e si dissolve, si supera come forma, dice addio al mondo.

“La morte non è niente”, disse lo stesso Beethoven, “vivi solo nei momenti più belli. Ciò che è genuino, ciò che esiste realmente in una persona, ciò che è inerente a lui, è eterno. Il transitorio non ha valore. La vita acquista bellezza e significato solo grazie alla fantasia, questo fiore, che solo lì, in altezze trascendentali, fiorisce magnificamente ... "

La seconda parte della sonata "Moonlight", che Franz Liszt chiamava "un fiore profumato che cresceva tra due abissi - l'abisso della tristezza e l'abisso della disperazione", è un allegretto civettuolo, simile a un leggero intermezzo. I contemporanei del compositore, abituati a pensare in termini di pittura romantica, paragonavano la terza parte a un temporale notturno sul lago. Quattro ondate di suoni si susseguono una dopo l'altra, ciascuna terminando con due colpi acuti, come se le onde stessero colpendo una roccia.

La forma musicale stessa viene strappata, cercando di rompere la struttura della vecchia forma, di schizzare oltre il limite, ma si ritira.

Il momento non è ancora arrivato.

Testo: Svetlana Kirillova, Rivista d'arte

... Francamente, inserire questo lavoro nel curriculum scolastico è inutile quanto parlare con un compositore anziano dei sentimenti entusiasti di una ragazza che solo di recente è uscita dalla culla e non solo per amare, ma semplicemente non ha imparato ad amare adeguatamente Tatto.

Bambini ... cosa prenderai da loro? Personalmente, all'epoca non capivo questo lavoro. Sì, non capirei nemmeno adesso, se un giorno non mi sentissi come si sentiva lo stesso compositore.

Un po 'di moderazione, malinconia ... No, dov'è. Voleva solo singhiozzare, il suo dolore gli annegava così tanto la mente che il futuro sembrava privo di significato e - come un camino - di ogni lume.

A Beethoven era rimasto un solo ascoltatore riconoscente. pianoforte.

O non era tutto così semplice come sembra a prima vista? E se fosse ancora più facile?

Infatti, non l'intera Sonata n. 14 si chiama "Moonlight Sonata", ma solo la sua prima parte. Ma ciò non sminuisce il valore delle restanti parti, poiché possono essere utilizzate per giudicare lo stato emotivo dell'autore in quel momento. Diciamo solo che se ascolti la Moonlight Sonata da solo, molto probabilmente cadrai semplicemente in errore. Non può essere considerato un lavoro autonomo. Anche se lo voglio davvero.

A cosa pensi quando lo senti? A proposito di che bella melodia fosse e che compositore di talento fosse Beethoven? Indubbiamente, tutto questo è presente.

È interessante notare che quando l'ho sentita a scuola durante una lezione di musica, l'insegnante ha commentato l'introduzione in modo tale che sembrava che l'autore fosse più preoccupato per l'avvicinarsi della sordità che per il tradimento della sua amata.

È interessante notare che quando l'ho sentita a scuola durante una lezione di musica, l'insegnante ha commentato l'introduzione in modo tale che sembrava che l'autore fosse più preoccupato per l'avvicinarsi della sordità che per il tradimento della sua amata.

Che sciocchezza. Come se nel momento in cui vedi che il tuo prescelto sta partendo per un altro, qualcos'altro conta già. Anche se ... se assumiamo che l'intero lavoro finisca con "", allora sarebbe così. Allegretto cambia in modo abbastanza drammatico l'interpretazione dell'intera opera nel suo insieme. Perché diventa chiaro: questa non è solo una breve composizione, è un'intera storia.

La vera arte inizia solo dove c'è la massima sincerità. E per un vero compositore, la sua musica diventa lo sbocco, il mezzo con cui può parlare dei suoi sentimenti.

Molto spesso, le vittime di un amore infelice credono che se il prescelto comprende i loro veri sentimenti, allora tornerà. Almeno per pietà, se non per amore. Può essere doloroso ammetterlo, ma le cose stanno così.

"Natura isterica": cosa pensi che sia? Si è soliti attribuire a questa espressione una connotazione irrimediabilmente negativa, nonché la sua peculiarità in misura maggiore al gentil sesso che al forte. Ad esempio, questo è il desiderio di attirare l'attenzione su di te, oltre a evidenziare i tuoi sentimenti sullo sfondo di tutto il resto. Sembra cinico, perché è consuetudine nascondere i propri sentimenti. Soprattutto all'epoca in cui visse Beethoven.

Quando scrivi attivamente musica di anno in anno e ci metti una parte di te stesso, e non solo la trasformi in una sorta di artigianato, inizi a sentirti molto più acutamente di quanto vorresti. Compresa la solitudine. La stesura di questa composizione iniziò nel 1800 e la sonata fu pubblicata nel 1802.

Era la tristezza della solitudine dovuta a un peggioramento della malattia, o il compositore si è semplicemente depresso solo a causa dell'inizio dell'innamoramento?

Sì, a volte capita! La dedica della sonata parla più di un amore non corrisposto che della colorazione dell'introduzione stessa. Ancora una volta, la Quattordicesima Sonata non è solo una melodia su uno sfortunato compositore, è... storia indipendente. Quindi potrebbe anche essere una storia su come l'amore lo ha cambiato.

Secondo movimento: Allegretto

"Un fiore in mezzo all'abisso". È così che Liszt ha parlato dell'allegretto della Sonata n. 14. Qualcuno ... sì, non qualcuno, ma quasi tutti all'inizio notano un sorprendente cambiamento nella colorazione emotiva. Secondo la stessa definizione, alcuni confrontano l'introduzione con la coppa di apertura del fiore e la seconda parte con il periodo di fioritura. Bene, i fiori sono già apparsi.

Sì, Beethoven stava pensando a Giulietta mentre scriveva questa composizione. Se dimentichi la cronologia, potresti pensare che questo sia il dolore di un amore non corrisposto (ma in realtà, nel 1800, Ludwig aveva appena iniziato ad innamorarsi di questa ragazza), o riflessioni sulla sua dura sorte.

Grazie ad Allegretto si può giudicare uno scenario diverso: il compositore, trasmettendo sfumature di amore e tenerezza, racconta il mondo pieno di tristezza in cui si trovava la sua anima PRIMA di incontrare Giulietta.

E nella seconda, come nella sua famosa lettera ad un amico, parla del cambiamento che gli è accaduto a causa della conoscenza di questa ragazza.

Se consideriamo la Quattordicesima Sonata proprio da questo punto di vista, allora ogni ombra di contraddizione scompare all'istante, e tutto diventa estremamente chiaro e spiegabile.

Cosa c'è di incomprensibile qui?

Di cosa si può dire critici musicali chi era perplesso sull'inclusione di questo stesso scherzo nell'opera, e in generale con un'ombra estremamente malinconica? O il fatto che fossero disattenti, o il fatto che siano riusciti a vivere tutta la loro vita senza provare tutta quella gamma di sentimenti e nella stessa sequenza che ha vissuto il compositore? Dipende da te, lascia che sia la tua opinione.

Ma a un certo punto, Beethoven era semplicemente... felice! E di questa felicità si parla nell'allegretto di questa sonata.

Parte terza: Presto agitato

... E una forte esplosione di energia. Cos'era? Risentimento per il fatto che un giovane impudente non abbia accettato il suo amore? Non si può più chiamare solo sofferenza, in questa parte si intrecciano piuttosto amarezza, risentimento e, in misura molto maggiore, indignazione. Sì, sì, indignazione! Come hai potuto rifiutare i suoi sentimenti?! Come osa lei?!

E a poco a poco i sentimenti si fanno più tranquilli, anche se non certo più calmi. Che insulto... Ma nel profondo della mia anima l'oceano delle emozioni continua a imperversare. Il compositore sembra camminare avanti e indietro per la stanza, sopraffatto da emozioni contrastanti.

Era una vanità gravemente ferita, orgoglio oltraggiato e rabbia impotente, che Beethoven poteva liberare in un solo modo: nella musica.

La rabbia viene gradualmente sostituita dal disprezzo ("come hai potuto!"), E interrompe tutti i rapporti con la sua amata, che a quel tempo stava già tubando con forza e forza con il conte Wenzel Galenberg. E mette fine all'accordo decisivo.

"Ecco fatto, ne ho abbastanza!"

Ma tale determinazione non può durare a lungo. Sì, quest'uomo era estremamente emotivo e i suoi sentimenti erano reali, anche se non sempre controllati. Più precisamente, è per questo che non è controllato.

Non poteva uccidere i sentimenti teneri, non poteva uccidere l'amore, sebbene lo desiderasse sinceramente. Desiderava ardentemente il suo studente. Anche sei mesi dopo, non riusciva a smettere di pensare a lei. Questo può essere visto dal suo testamento di Heiligenstadt.

Ora una tale relazione non sarebbe accettata dalla società. Ma poi i tempi erano diversi e le usanze erano diverse. Una ragazza di diciassette anni era già considerata più che matura per il matrimonio ed era persino libera di scegliere il fidanzato.

Adesso avrebbe appena finito la scuola e, per impostazione predefinita, sarebbe ancora considerata una bambina ingenua, e lo stesso Ludwig avrebbe tuonato sotto l'articolo "seduzione di minori". Ma poi di nuovo, i tempi erano diversi.

Questa sonata, composta nel 1801 e pubblicata nel 1802, è dedicata alla contessa Giulietta Guicciardi. Il nome popolare e sorprendentemente forte "lunare" è stato assegnato alla sonata su iniziativa del poeta Ludwig Relshtab, che ha confrontato la musica della prima parte della sonata con il paesaggio del lago Firwaldstet in una notte di luna.

Contro un tale nome per la sonata è stato obiettato più di una volta. Ha protestato vigorosamente, in particolare, A. Rubinshtein. “Moonlight”, ha scritto, “richiede qualcosa di sognante, malinconico, premuroso, pacifico, generalmente che risplende dolcemente nell'immagine musicale. La primissima parte della sonata cis-moll è tragica dalla prima all'ultima nota (anche il modo minore lo allude) e rappresenta quindi il cielo coperto di nuvole - un cupo stato d'animo spirituale; l'ultima parte è tempestosa, appassionata e, quindi, esprime qualcosa di completamente opposto alla mite luce. Solo una piccola seconda parte permette un momentaneo chiaro di luna... "

Tuttavia, il nome "lunare" è rimasto irremovibile fino ad oggi - era già giustificato dalla possibilità di una parola poetica di designare un'opera così amata dal pubblico, senza ricorrere all'indicazione dell'opera, del numero e della chiave.

È noto che il motivo per comporre la sonata op. 27 n. 2 era il rapporto di Beethoven con la sua amante, Giulietta Guicciardi. Fu, a quanto pare, la prima profonda passione amorosa di Beethoven, accompagnata da un'altrettanto profonda delusione.

Beethoven incontrò Giulietta (che veniva dall'Italia) alla fine del 1800. Il periodo di massimo splendore dell'amore risale al 1801. Nel novembre di quest'anno, Beethoven scrisse a Wegeler di Giulietta: "lei mi ama e io la amo". Ma già all'inizio del 1802, Giulietta inclinò le sue simpatie a un uomo vuoto e compositore mediocre, il conte Robert Gallenberg. (Il matrimonio di Giulietta e Gallenberg ebbe luogo il 3 novembre 1803).

Il 6 ottobre 1802 Beethoven scrisse il famoso "Testamento di Heiligenstadt", un tragico documento della sua vita, in cui i pensieri disperati sulla perdita dell'udito si combinano con l'amarezza dell'amore ingannato. (L'ulteriore declino morale di Giulietta Guicciardi, che si abbassò alla dissolutezza e allo spionaggio, è succintamente e vividamente descritto da Romain Rolland (vedi R. Rolland. Beethoven. Les grandes epoques creatrices. Le chant de la resurrezione. Parigi, 1937, pp. 570 -571). ).

L'oggetto dell'affetto appassionato di Beethoven si è rivelato del tutto indegno. Ma il genio di Beethoven, ispirato dall'amore, ha creato un'opera straordinaria che esprimeva il dramma delle emozioni e gli impulsi del sentimento con un'espressione insolitamente forte e generalizzata. Pertanto, sarebbe sbagliato considerare Giulietta Guicciardi come l'eroina della sonata “chiaro di luna”. Sembrava essere tale solo alla coscienza di Beethoven, accecato dall'amore. Ma in realtà si è rivelata solo una modella, esaltata dall'opera del grande artista.

Per 210 anni della sua esistenza, la sonata "luna" ha evocato ed evoca ancora la gioia dei musicisti e di tutti coloro che amano la musica. Questa sonata, in particolare, è stata molto apprezzata da Chopin e Liszt (quest'ultimo era particolarmente famoso per la sua brillante esecuzione). Anche Berlioz, in generale piuttosto indifferente alla musica per pianoforte, trovò la poesia nel primo movimento della Moonlight Sonata, inesprimibile in parole umane.

In Russia, la sonata "al chiaro di luna" ha sempre goduto e continua a godere del più ardente riconoscimento e amore. Quando Lenz, iniziando a valutare la sonata “al chiaro di luna”, rende omaggio a molte divagazioni liriche e memorie, si avverte in questo un'insolita eccitazione del critico, che gli impedisce di concentrarsi sull'analisi del soggetto.

Ulybyshev annovera la sonata della “luna” tra le opere contrassegnate dal “sigillo dell'immortalità”, che possiede “il più raro e il più bello dei privilegi: il privilegio di essere apprezzato allo stesso modo dagli iniziati e dai profani, di essere apprezzato finché ci sono orecchie ascoltare e i cuori per amare e soffrire".

Serov ha definito la Moonlight Sonata "una delle sonate più ispiratrici di Beethoven".

Caratteristici sono i ricordi di V. Stasov della sua giovinezza, quando lui e Serov percepirono con entusiasmo l'esecuzione di Liszt della Sonata al chiaro di luna. "Era", scrive Stasov nelle sue memorie "School of Jurisprudence quarant'anni fa", "la stessa "musica drammatica" che Serov e io sognavamo di più in quei giorni e ci scambiavamo pensieri ogni minuto nella nostra corrispondenza, considerandola quella forma in cui tutta la musica deve infine trasformarsi. Mi è sembrato che in questa sonata ci siano più scene, un dramma tragico: “nella 1a parte - un amore mite sognante e uno stato d'animo, a volte pieno di cupi presentimenti; inoltre, nella seconda parte (in Scherzo) - è raffigurato uno stato d'animo più calmo, anche giocoso - rinasce la speranza; infine, nella terza parte - la disperazione, la gelosia infuria e tutto finisce con un pugnale e la morte).

Stasov sperimentò in seguito impressioni simili dalla sonata “al chiaro di luna”, ascoltando il gioco di A. Rubinstein: “... suoni improvvisamente silenziosi e importanti si precipitarono come da alcune profondità spirituali invisibili, da lontano, da lontano. Alcuni erano tristi, pieni di tristezza infinita, altri erano ricordi premurosi, affollati, presentimenti di terribili aspettative ... Ero infinitamente felice in quei momenti e ricordavo solo a me stesso come 47 anni prima, nel 1842, avevo sentito eseguire questa grandissima sonata di Liszt, al suo terzo concerto a Pietroburgo... e ora, dopo tanti anni, ne rivedo un'altra nuova brillante musicista e di nuovo ascolto questa grande sonata, questo meraviglioso dramma, con amore, gelosia e un formidabile colpo di pugnale alla fine - di nuovo sono felice e ubriaco di musica e poesia.

La sonata "Moonlight" è entrata nel russo finzione. Quindi, ad esempio, questa sonata è suonata dall'eroina al momento dei rapporti cordiali con il marito " felicità familiare» Leone Tolstoj (capitoli I e IX).

Naturalmente, Romain Rolland, ispirato ricercatore del mondo spirituale e dell'opera di Beethoven, ha dedicato parecchie affermazioni alla sonata della "luna".

Romain Rolland caratterizza in modo appropriato il cerchio di immagini della sonata, collegandole alla prima delusione di Beethoven in Giulietta: "L'illusione non durò a lungo, e già nella sonata si vedono più sofferenza e rabbia che amore". Definendo la sonata "lunare" "cupa e ardente", Romain Rolland deriva molto correttamente la sua forma dal contenuto, mostra che la libertà si combina nella sonata con l'armonia, che "il miracolo dell'arte e cuori, sentimento si mostra qui come un potente costruttore. L'unità che l'artista non cerca nelle leggi architettoniche di un dato passaggio o genere musicale trova nelle leggi della propria passione. Aggiungiamo - e in conoscenza su esperienza personale leggi delle esperienze passionali in generale.

Nello psicologismo realistico, la sonata "luna" è la ragione più importante della sua popolarità. E, naturalmente, B. V. Asafiev aveva ragione quando scriveva: “Il tono emotivo di questa sonata è pieno di forza e pathos romantico. La musica, nervosa ed eccitata, ora divampa di una fiamma luminosa, poi crolla in una disperazione straziante. La melodia canta, piange. La profonda cordialità insita nella sonata descritta la rende una delle più amate e accessibili. È difficile non essere influenzati da una musica così sincera, l'espressore di sentimenti diretti.

La sonata "Moonlight" è una brillante prova della posizione dell'estetica secondo cui la forma è subordinata al contenuto, che il contenuto crea, cristallizza la forma. Il potere dell'esperienza dà origine alla persuasività della logica. E non per niente Beethoven raggiunge una brillante sintesi di quei fattori più importanti nella sonata "chiaro di luna", che appaiono più isolati nelle sonate precedenti. Questi fattori sono: 1) il dramma profondo, 2) l'integrità tematica e 3) la continuità dello sviluppo dell '"azione" dalla prima parte all'inclusivo finale (forme in crescendo).

Prima parte(Adagio sostenuto, cis-moll) è scritto in una forma speciale. La doppia parte è complicata qui dall'introduzione di elementi di sviluppo avanzati e da un'ampia preparazione della ripresa. Tutto ciò avvicina in parte la forma di questo Adagio alla forma sonata.

Nella musica della prima parte, Ulybyshev ha visto la "tristezza straziante" dell'amore solitario, come "fuoco senza cibo". Anche Romain Rolland è propenso a interpretare il primo movimento all'insegna della malinconia, dei lamenti e dei singhiozzi.

Pensiamo che una tale interpretazione sia unilaterale e che Stasov avesse molto più ragione (vedi sopra).

La musica della prima parte è emotivamente ricca. Qui e calma contemplazione, e tristezza, e momenti di luminosa fede, e dolorosi dubbi, e impulsi trattenuti e pesanti presentimenti. Tutto ciò è brillantemente espresso da Beethoven entro i confini generali del pensiero concentrato. Questo è l'inizio di ogni sentimento profondo ed esigente: spera, si preoccupa, penetra con trepidazione nella propria pienezza, nel potere dell'esperienza sull'anima. Riconoscimento a se stessi e un pensiero eccitato su come essere, cosa fare.

Beethoven trova insolitamente mezzi di espressione realizzazione di un'idea del genere.

Le costanti terzine di toni armonici sono progettate per trasmettere quel sottofondo sonoro di impressioni esterne monotone che avvolge i pensieri e i sentimenti di una persona profondamente riflessiva.

Difficilmente si può dubitare che Beethoven, appassionato ammiratore della natura, abbia fornito immagini della sua inquietudine emotiva sullo sfondo di un paesaggio tranquillo, calmo, dal suono monotono nella prima parte della parte "lunare". Pertanto, la musica della prima parte è facilmente associata al genere notturno (a quanto pare, ha già preso forma la comprensione delle speciali qualità poetiche della notte, quando il silenzio approfondisce e acuisce la capacità di sognare!).

Le primissime battute della sonata "al chiaro di luna" sono un vivido esempio dell '"organismo" del pianismo di Beethoven. Ma questo non è un organo da chiesa, ma l'organo della natura, i suoni pieni e solenni del suo seno pacifico.

L'armonia canta fin dall'inizio: questo è il segreto dell'esclusiva unità intonazionale di tutta la musica. L'aspetto del silenzio, nascosto sol diesis("romantica" quinta della tonica!) nella mano destra (battute 5-6) è un'intonazione superbamente trovata di pensiero persistente e inquietante. Ne nasce un canto affettuoso (battute 7-9), che porta al mi maggiore. Ma questo sogno luminoso è di breve durata: dalla t 10 (mi minore) la musica si oscura di nuovo.

Tuttavia, elementi di volontà, determinazione in maturazione iniziano a insinuarsi in esso. A loro volta scompaiono con una svolta in si minore (p. 15), dove poi risaltano gli accenti. do-becara(tt. 16 e 18), come una timida richiesta.

La musica svanì, ma solo per risorgere. Esecuzione del tema in fa diesis minore (da t. 23) - nuovo stadio. L'elemento della volontà si rafforza, l'emozione diventa più forte e più coraggiosa - ma qui sono in arrivo nuovi dubbi e riflessioni. Tale è l'intero periodo del punto d'organo dell'ottava sol diesis nel basso che porta a una ripresa in do diesis minore. A questo punto dell'organo si sentono per la prima volta accenti morbidi di quarte (battute 28-32). Quindi l'elemento tematico scompare temporaneamente: il precedente sfondo armonico è venuto alla ribalta - come se ci fosse confusione nel corso armonioso del pensiero, e il loro filo si è rotto. L'equilibrio viene gradualmente ripristinato e la ripresa in do diesis minore indica la persistenza, la costanza, l'insormontabilità del cerchio iniziale di esperienze.

Così, nella prima parte dell'Adagio, Beethoven dà tutta una serie di sfumature e tendenze dell'emozione principale. Cambiamenti di colori armonici, contrasti di registro, compressioni ed espansioni contribuiscono ritmicamente alla convessità di tutte queste sfumature e tendenze.

Nella seconda parte dell'Adagio, il cerchio delle immagini è lo stesso, ma lo stadio di sviluppo è diverso. Il mi maggiore è ora tenuto più a lungo (battute 46-48), e l'apparizione in esso della caratteristica figurina punteggiata del tema sembra promettere una luminosa speranza. La presentazione nel suo insieme viene compressa dinamicamente. Se all'inizio dell'Adagio la melodia impiegava ventidue misure per salire dal Sol diesis della prima ottava al Mi della seconda ottava, ora, nella ripresa, la melodia supera questa distanza in sole sette misure. Una tale accelerazione del ritmo di sviluppo è accompagnata anche dall'apparizione di nuovi elementi volitivi di intonazione. Ma l'esito non è stato trovato, anzi non può, non deve essere trovato (del resto questa è solo la prima parte!). La coda, con il suo suono di ossessionanti figure punteggiate nel basso, con l'immersione in un registro grave, in un pianissimo sordo e vago, scatena indecisione e mistero. Il sentimento ha preso coscienza della sua profondità e della sua ineluttabilità, ma rimane sconcertato di fronte al fatto e deve volgersi all'esterno per superare la contemplazione.

È proprio questo "volgersi verso l'esterno" che dà La seconda parte(Allegretto, Des-dur).

Liszt ha definito questa parte "un fiore tra due abissi" - un paragone poeticamente brillante, ma comunque superficiale!

Nagel ha visto nella seconda parte "una foto vita reale svolazzando di immagini affascinanti intorno al sognatore. Questo, penso, è più vicino alla verità, ma non abbastanza per capire il nucleo della trama della sonata.

Romain Rolland si astiene da una raffinata caratterizzazione di Allegretto e si limita a dire che “ognuno può valutare con precisione l'effetto desiderato ottenuto da questo quadretto, collocato proprio in questo punto dell'opera. Questa grazia giocosa e sorridente deve inevitabilmente causare - e causa - un aumento del dolore; il suo aspetto trasforma l'anima, dapprima piangente e depressa, in una furia di passione.

Abbiamo visto sopra che Romain Rolland ha cercato coraggiosamente di interpretare la sonata precedente (la prima della stessa opera) come un ritratto della principessa Liechtenstein. Non è chiaro perché lui questo caso si astiene dal pensare naturalmente suggestivo che l'Allegretto della sonata “al chiaro di luna” sia direttamente correlato all'immagine di Giulietta Guicciardi.

Accettata questa possibilità (ci sembra naturale), si comprenderà anche l'intenzione dell'intera opera sonata, cioè entrambe le sonate con sottotitolo comune "quasi una Fantasia". Disegnando la secolare superficialità dell'immagine spirituale della principessa Liechtenstein, Beethoven termina con lo strappo delle maschere secolari e le fragorose risate del finale. Nel "lunare" questo non è possibile, poiché l'amore ha profondamente ferito il cuore.

Ma il pensiero e non rinuncerà alle loro posizioni. In Allegretto "lunare" ha creato un'immagine estremamente vitale, unendo il fascino alla frivolezza, l'apparente cordialità con la civetteria indifferente. Anche Liszt ha notato l'estrema difficoltà della perfetta esecuzione di questa parte in vista della sua estrema capricciosità ritmica. Infatti già le prime quattro battute contengono un contrasto di intonazioni affettuose e beffarde. E poi - continue svolte emotive, come se prendessero in giro e non portassero la soddisfazione desiderata.

La tesa attesa della fine della prima parte dell'Adagio è sostituita come dalla caduta del velo. E cosa? L'anima è nel potere del fascino, ma allo stesso tempo è consapevole della sua fragilità e inganno in ogni momento.

Quando, dopo la canzone ispirata e cupa Adagio sostenuto, suonano le figure graziosamente stravaganti dell'Allegretto, è difficile liberarsi del doppio sentimento. La musica aggraziata attrae, ma allo stesso tempo sembra indegna di essere appena vissuta. In questo contrasto c'è lo straordinario genio del design e dell'implementazione di Beethoven. Qualche parola sul posto di Allegretto nella struttura dell'insieme. Questo è in sostanza ritardato scherzo, e il suo scopo, tra l'altro, è quello di fungere da anello di congiunzione nelle tre fasi del movimento, il passaggio dal lento riflesso del primo movimento alla tempesta del finale.

Il finale(Presto agitato, cis-moll) sorprende da tempo con l'irrefrenabile energia delle sue emozioni. Lenz lo ha paragonato "a un flusso di lava ardente", Ulybyshev lo ha definito "un capolavoro di ardente espressività".

Romain Rolland parla dell'"esplosione immortale del finale presto agitato", della "tempesta notturna selvaggia", del "gigantesco quadro dell'anima".

Il finale completa in modo estremamente forte la sonata "al chiaro di luna", dando non un calo (come anche nella sonata "patetica"), ma un grande aumento di tensione e drammaticità.

Non è difficile notare le strette connessioni intonazionali del finale con il primo movimento - giocano un ruolo speciale nelle figurazioni armoniche attive (sottofondo del primo movimento, entrambi i temi del finale), nel sottofondo ritmico dell'ostinato. Ma il contrasto delle emozioni è il massimo.

Nelle prime sonate di Beethoven, per non parlare di Haydn o Mozart, non si può trovare nulla di pari alla portata di queste ondate ribollenti di arpeggi con forti colpi in cima alle loro creste.

L'intero primo tema del finale è un'immagine di quell'estremo grado di eccitazione quando una persona è completamente incapace di ragionare, quando non distingue nemmeno tra i confini dell'esterno e pace interiore. Non c'è quindi un tematismo chiaramente espresso, ma solo incontrollabili ebollizioni ed esplosioni di passioni capaci delle buffonate più inaspettate (è appropriata la definizione di Romain Rolland, secondo la quale nelle battute 9-14 - "furia, indurita e, per così dire, calpestante i loro piedi"). Fermata v. 14 è molto veritiera: così improvvisamente per un momento una persona si ferma nel suo impulso, per poi arrendersi di nuovo a lui.

La parte secondaria (vol. 21, ecc.) è una nuova fase. Il ruggito dei sedicesimi è entrato nel basso, è diventato lo sfondo, e il tema della mano destra testimonia l'apparenza di un inizio volitivo.

Più di una volta è stato detto e scritto sui legami storici della musica di Beethoven con la musica dei suoi immediati predecessori. Queste connessioni sono del tutto innegabili. Ma ecco un esempio di come un artista innovativo ripensa le tradizioni. Il seguente estratto dal gioco secondario del finale "lunare":

nel suo "contesto" esprime rapidità e determinazione. Non è indicativo confrontare con lui le intonazioni delle sonate di Haydn e Mozart, simili per velocità, ma diverse per carattere (esempio 51 - dalla seconda parte della sonata di Haydn Es-dur; esempio 52 - dalla prima parte di la sonata di Mozart in Do-dur; esempio 53 - dalla prima parte sonate di Mozart in Si-dur) (Haydn qui (come in molti altri casi) è più vicino a Beethoven, più schietto; Mozart è più galante.):

Tale è il costante ripensamento delle tradizioni intonazionali ampiamente utilizzate da Beethoven.

L'ulteriore sviluppo del partito secondario rafforza l'elemento volitivo e organizzativo. È vero, nei battiti degli accordi sostenuti e nell'esecuzione delle scale vorticose (m. 33, ecc.), la passione infuria di nuovo incautamente. Tuttavia, nel gioco finale è previsto un epilogo preliminare.

La prima sezione della parte finale (battute 43-56) con il suo ritmo incalzato di ottavi (che ha sostituito i sedicesimi) (Romain Rolland sottolinea molto giustamente l'errore degli editori, che hanno sostituito (contrariamente alle istruzioni dell'autore) qui, oltre che nell'accompagnamento basso dell'inizio del movimento, le sottolineature con dei punti (R. Rolland, Volume 7 , pp. 125-126).) pieno di impulso irresistibile (questa è la determinazione della passione). E nella seconda sezione (v. 57, ecc.) appare un elemento di sublime riconciliazione (nella melodia - una quinta della tonica, che dominava anche nel gruppo punteggiato della prima parte!). Allo stesso tempo, il ritorno ritmico dei sedicesimi mantiene il necessario ritmo di movimento (che cadrebbe inevitabilmente se si calmasse sullo sfondo degli ottavi).

Va notato in particolare che la fine dell'esposizione direttamente (attivazione dello sfondo, modulazione) sfocia nella sua ripetizione, e secondariamente nello sviluppo. Questo è un punto essenziale. Nessuna delle prime sonate allegre di Beethoven nelle sonate per pianoforte di Beethoven ha una fusione così dinamica e diretta dell'esposizione con lo sviluppo, sebbene in alcuni punti ci siano prerequisiti, "contorni" di tale continuità. Se le prime parti delle sonate n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 (così come le ultime parti delle sonate n. 5 e 6 e la seconda parte della sonata n. 11) sono completamente " recintato" da ulteriori esposizioni, quindi nei primi movimenti delle sonate nn. 7, 8, 9 hanno già delineato connessioni strette e dirette tra esposizioni e sviluppi (sebbene la dinamica della transizione, caratteristica del terzo movimento del "chiaro di luna" sonata, è assente ovunque). Facendo un confronto con parti delle sonate per clavicembalo di Haydn e Mozart (scritte in forma sonata), vedremo che lì la "separazione" dell'esposizione dalla cadenza dalla successiva è una legge severa, e casi isolati della sua violazione sono dinamicamente neutrale. Impossibile, quindi, non riconoscere in Beethoven un innovatore sulla via del superamento dinamico dei confini “assoluti” dell'esposizione e dello sviluppo; questa importante tendenza innovativa è confermata dalle sonate successive.

Nello sviluppo del finale, insieme alla variazione degli elementi precedenti, giocano un ruolo nuovi fattori espressivi. Così, la presa di una parte laterale nella mano sinistra acquista, grazie all'allungamento del periodo tematico, caratteristiche di lentezza, prudenza. Anche la musica delle sequenze discendenti sul punto dell'organo della dominante in do diesis minore alla fine dello sviluppo è volutamente contenuta. Tutti questi sono sottili dettagli psicologici che dipingono l'immagine di una passione che cerca un controllo razionale. Tuttavia, dopo aver terminato lo sviluppo degli accordi, il pianissimo segna l'inizio della ripresa (Questo "successo" inaspettato, ancora una volta, è innovativo. Successivamente Beethoven ha raggiunto contrasti dinamici ancora più sbalorditivi - nella prima e nell'ultima parte dell'Appassionata.) proclama che tutti questi tentativi sono ingannevoli.

La compressione della prima sezione della ripresa (verso la parte laterale) velocizza l'azione e pone le basi per un'ulteriore espansione.

È significativo confrontare le intonazioni della prima sezione della parte finale della ripresa (da p. 137 - un movimento continuo di ottavi) con la corrispondente sezione dell'esposizione. Nel tt. 49-56 i movimenti della voce superiore del gruppo di ottavi sono diretti prima in basso e poi in alto. Nel tt. 143-150 movimenti danno prima fratture (giù - su, giù - su) e poi cadono. Ciò conferisce alla musica un carattere più drammatico rispetto a prima. La calma della seconda sezione della parte finale, tuttavia, non completa la sonata.

Il ritorno del primo tema (codice) esprime l'indistruttibilità, la costanza della passione, e nel rombo dei trenta secondi passaggi ascendenti e congelanti sugli accordi (battute 163-166), si dà il suo parossismo. Ma questo non è tutto.

Una nuova ondata, che inizia con una tranquilla parte laterale del basso e conduce a burrascosi brontolii di arpeggi (tre tipi di sottodominanti preparano una cadenza!), si interrompe in un trillo, una breve cadenza (È curioso che i giri dei passaggi discendenti della cadenza di ottava dopo il trillo (prima dell'Adagio di due battute) siano quasi letteralmente riprodotti nel cis-moll phantasy-impromptu di Chopin. A proposito, questi due brani (la "luna "finale e il fantasy-improvvisato) possono servire come esempi comparativi dei due fasi storiche sviluppo pensiero musicale. Le linee melodiche del finale "lunare" sono linee rigorose di figurazione armonica. Linee melodiche di fantasia-estemporanee - linee di triadi ornamentali giocate con toni cromatici laterali. Ma nel detto passaggio è prevista la cadenza legame storico Beethoven con Chopin. Lo stesso Beethoven in seguito rese un generoso tributo a tali opere.) e due ottave di basso profondo (Adagio). Questo è l'esaurimento della passione che ha raggiunto i suoi limiti più alti. Nel tempo finale I - un'eco di un futile tentativo di trovare la riconciliazione. La successiva valanga di arpeggi dice solo che lo spirito è vivo e potente, nonostante tutte le prove dolorose (In seguito, Beethoven utilizzò questa innovazione estremamente espressiva in modo ancora più vivido nel codice del finale dell'Appassionata. Chopin ripensa tragicamente questa tecnica nel codice della quarta ballata.).

Il significato figurativo del finale della sonata "al chiaro di luna" è nella grandiosa battaglia di emozione e volontà, nella grande rabbia dell'anima, che non riesce a dominare le sue passioni. Non rimane traccia delle fantasticherie estasiate e inquietanti della prima parte e delle illusioni ingannevoli della seconda. Ma la passione e la sofferenza hanno scavato nell'anima con una forza mai conosciuta prima.

La vittoria finale non è ancora stata conquistata. In una battaglia selvaggia, esperienze e volontà, passione e ragione erano strettamente, inestricabilmente intrecciate l'una con l'altra. E il codice della finale non dà un epilogo, afferma solo la continuazione della lotta.

Ma se la vittoria non viene raggiunta in finale, allora non c'è amarezza, nessuna riconciliazione. La forza grandiosa, la potente individualità dell'eroe appaiono proprio nell'impetuosità e instancabilità delle sue esperienze. Nella sonata "al chiaro di luna" sia la teatralità del "patetico" che l'eroismo esteriore della sonata op. 22. L'enorme passo della sonata "lunare" verso l'umanità più profonda, verso la massima veridicità delle immagini musicali ha determinato il suo significato fondamentale.

Tutte le citazioni musicali sono date secondo l'edizione: Beethoven. Sonate per pianoforte. M., Muzgiz, 1946 (a cura di F. Lamond), in due volumi. Anche la numerazione delle battute è data in questa edizione.