Elektrischer Beleuchtungskreis vaz 2107

Autos der VAZ-Familie sind seit mehr als einem Dutzend Jahren ihr Besitzer. Allerdings ist es im Betrieb nicht immer möglich, ein Auto mit Originalersatzteilen zu versorgen, da der Autohersteller das eine oder andere Gerät modifiziert hat.

Und die Besitzer sind gezwungen, neue Komponenten selbst zu verstehen und in das Auto einzubauen.

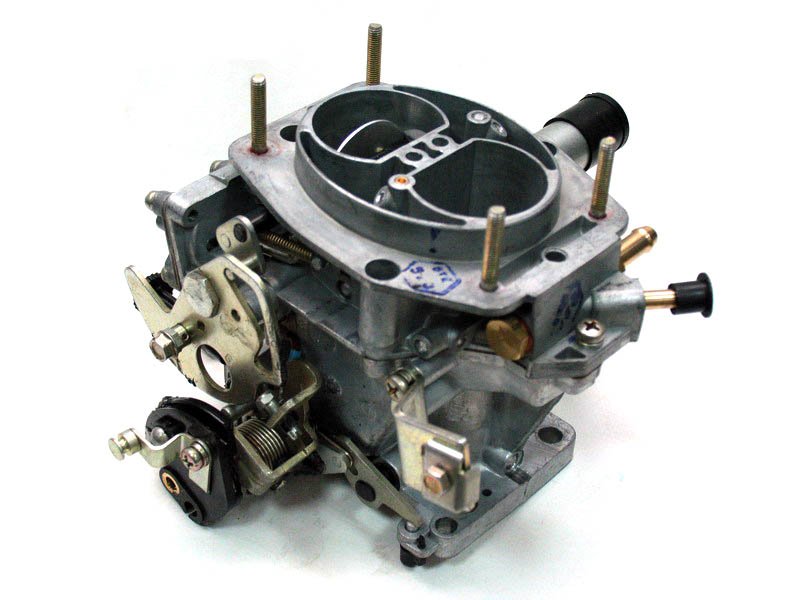

Insbesondere die Vergaserversion wurde schon lange nicht mehr produziert – das Gorki-Automobilwerk stellte auf die Produktion von Autos um, die mit einem Kraftstoffeinspritzsystem (Einspritzer) ausgestattet waren..

Sie können einen Ersatz selbst herstellen, müssen sich jedoch mit Neuteilen eindecken, deren Preis nicht zu hoch ist.

Als Referenz: Ein Injektor (aus dem Englischen – Einspritzung) ist ein Düsensystem, das Kraftstoff mit Luft gemäß den Signalen der elektronischen Steuerung des Motormanagementsystems (abgekürzt ECM) mischt.

Was ist für die Modernisierung erforderlich?

Moderne Kraftstoffeinspritzsysteme arbeiten nach einem vorprogrammierten Betriebsalgorithmus:

- Das elektronische System berücksichtigt die Messwerte zahlreicher Sensoren;

- Wählt auf dieser Grundlage den optimalen Modus aus;

- Gibt jedem Injektor separate Signale.

Wenn Sie ein klassisches VAZ 2107-Auto mit Ihren eigenen Händen umrüsten, müssen Sie natürlich neue Teile kaufen.

Insbesondere:

- Neue Kurbelwellenriemenscheibe;

- Motorfrontabdeckung geformt für den Sensoreinbau;

- Kühlmitteltemperatur- und Kurbelwellenpositionssensoren;

- Neue Verkabelung VAZ 2107 am Injektor;

- Direkt der Injektor selbst;

- Elektrischer Kühlventilator.

Als Referenz: Auf der Riemenscheibe befinden sich spezielle Markierungen zum Ablesen durch den Sensor. Und eine erzwungene Luftzufuhr zum Kühler ist nach dem Austausch der Riemenscheibe nicht möglich – daher wird stattdessen ein elektrischer Lüfter eingebaut.

Darüber hinaus wird es erforderlich sein Bildmaterial für die Durchführung von Arbeiten zur Umrüstung des Fahrzeugs auf das Kraftstoffeinspritzsystem.

Tipp: In Autoforen, die sich mit Fahrzeugmodifikationen befassen, stehen Foto- und Videomaterialien zur Verfügung, die Sie sich unbedingt vor Beginn der Arbeiten ansehen sollten.

Was ist zu tun?

Tatsächlich dauert die Umrüstung des Autos nicht länger als 3-4 Stunden.

Der Algorithmus wird wie folgt aussehen:

- Demontage alter Geräte;

- Untermontage der Knoten vor der Installation;

- Direkte Installation und Fehlerbehebung des Einspritzsystems.

Abbrucharbeiten

Führen Sie die Vorgänge in strenger Reihenfolge aus:

- Klemmen Sie die Batterie ab und entfernen Sie sie aus dem Auto.

- Lassen Sie das Kühlmittel aus dem System ab.

- Wir trennen den Kraftstoffschlauch vom Vergaser und dämpfen ihn, um zu verhindern, dass Benzin austritt;

- Trennen Sie das Luftfiltergehäuse;

- Wir zerlegen den Vergaser;

- Wir lösen die Klemme Auspuff und den Auspuffkrümmer abschrauben;

- Entfernen Sie den Ansaugkrümmer;

- Wir schrauben die vordere Abdeckung des Motors ab und machen so den Zugang zur Kurbelwellenriemenscheibe frei;

- Entfernen Sie den Kühlerlüfter.

Autobesitzer erkannten schnell die Vorteile des Einsatzes von Einspritzmotoren beim „Klassiker“. Die Innovation hatte Auswirkungen auf Russischer Markt Autos. Die Käufer begannen, sparsamere und leistungsstärkere Autos den veralteten Vergaserversionen vorzuziehen. Es besteht jedoch die Meinung, dass die elektronischen Komponenten des Systems Einspritzmotor verringern die Zuverlässigkeit und erschweren die Reparatur des Fahrzeugs. Versuchen wir herauszufinden, ob das so ist.

Schutz der Stromkreise VAZ 2107

Der Sicherungskasten dient dazu, die Leitungen vor Feuer und die Batterie vor Entladung bei einem Kurzschluss zu schützen. Der VAZ 2107 ist mit einem Einweg-Sicherungskasten ausgestattet, der sich unter der Motorhaube in der Nähe der Batterie befindet – rechts an der Trennwand zwischen Motorraum und Fahrgastraum. Diese Anordnung ist kein Zufall – die Sicherungen sind so nah wie möglich an der Batterie angebracht, um die Anzahl und Länge ungeschützter Stromnetze zu reduzieren.

Die Anordnung der Sicherungen ist auf der Abdeckung des Blocks aufgedruckt, sodass Sie im Falle einer durchgebrannten Sicherung schnell navigieren können.

Beim Austausch einer ausgefallenen Sicherung muss deren Nennwert beachtet werden. Dieser Indikator ist nicht auf der Abdeckung des Sicherungsblocks aufgedruckt, Sie können ihn also entweder im Diagramm des VAZ 2107 (Einspritzer) oder anhand der Markierung auf der auszutauschenden Sicherung finden.

Wichtig: Die Nichteinhaltung der Nennwerte kann zu einer Entzündung der Verkabelung und einem Brand führen. Dies kann passieren, wenn die neue Sicherung für einen deutlich höheren Strom ausgelegt ist.

Der Sicherungskasten verfügt außerdem über elektrische Relais. Der Unterschied zwischen dem Sicherungsblock der Einspritzdüsenvariante der „Sieben“ und dem Vergaser besteht nur im Vorhandensein zusätzlicher Sicherungen für das ECM, die Kraftstoffpumpe und andere Geräte, die nur für ein Einspritzauto charakteristisch sind.

Die Neuheit der Kfz-Elektrik VAZ mit Einspritzmotor

Die wichtigste Neuerung ist der Ersatz der mechanischen Elemente des Zündsystems und der Komponenten zur Aufbereitung des Luft-Kraftstoff-Gemisches durch genauere und effizientere elektronische Geräte. Das erste, was ins Auge fällt, ist das Fehlen eines Verteilers und Vergasers. Elektronische Geräte sind im allgemeinen Schaltplan des Fahrzeugs enthalten. Dementsprechend weiter Schaltplan VAZ 2107 (Injektor). unterscheidet sich von der Version mit Vergasermotor durch das Vorhandensein einer elektronischen Motorsteuerung.

Das ECM führt die folgenden Funktionen aus:

- Kontrolle über das Verhältnis von Luft und Benzin im Gemisch, das in die Zylinder gelangt.

- Anpassung der Motordrehzahl im Leerlauf.

- Änderung des Zündzeitpunkts je nach Betriebsart und Motordrehzahl.

- Steuerung der Kraftstoffpumpe und des elektrischen Lüfters des Kühlsystems.

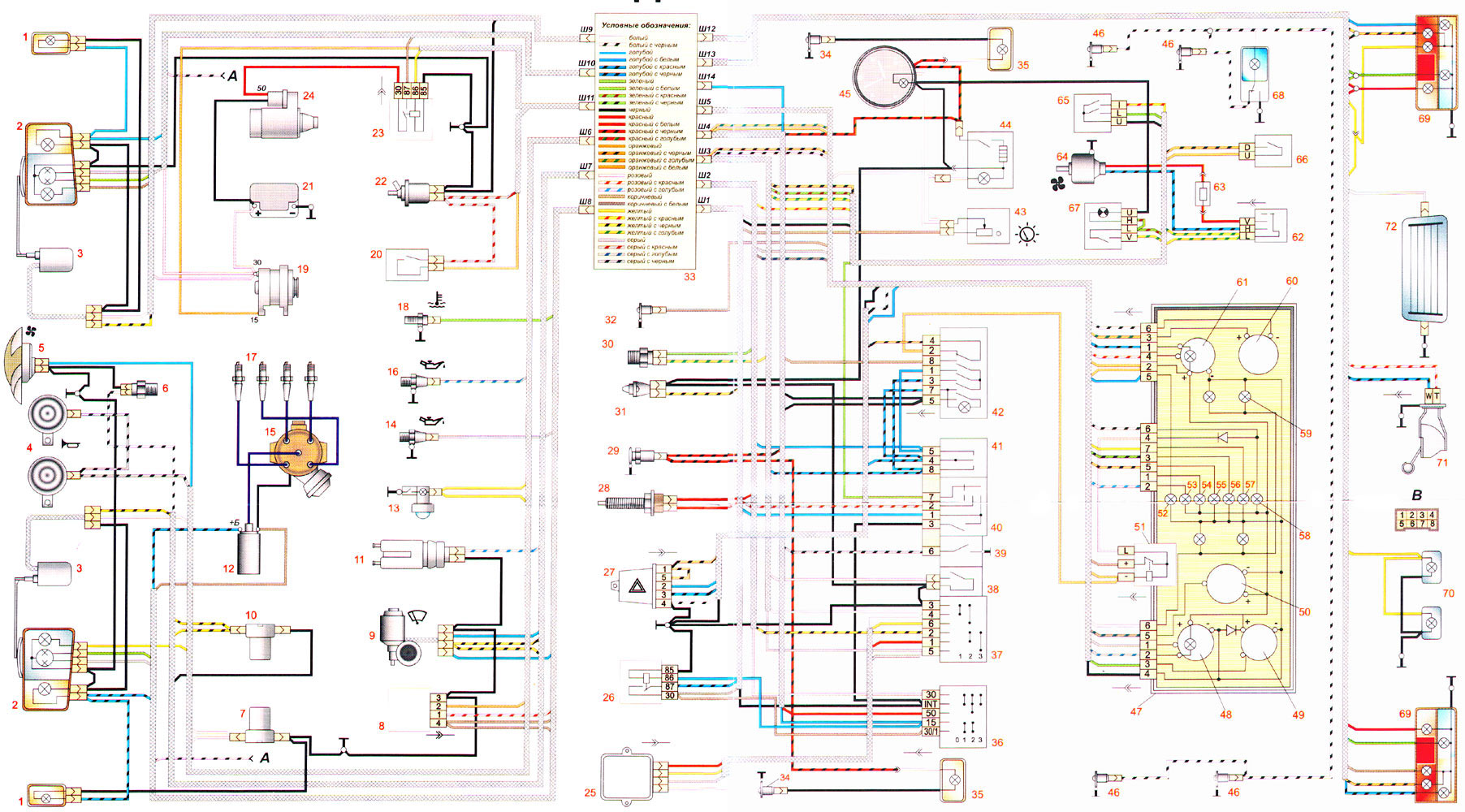

Schema der elektrischen Ausrüstung VAZ 2107 (Injektor) in der folgenden Abbildung dargestellt:

Auch der Schaltplan der aktualisierten Version des VAZ 2107 hat sich geändert. Es sind zusätzliche Motorraumanschlüsse zum Anschluss von Sensoren und elektronischen Geräten des ECM erschienen. Daher verfügt die Verkabelung des Injektors „Classic“ über zusätzliche Motorraumkabelbäume, die nicht in der Konfiguration für Vergasermodelle enthalten sind.

Ein gravierender Unterschied zwischen der Einspritzversion des VAZ 2107 ist das Vorhandensein einer elektrischen Kraftstoffpumpe, die für den hohen Druck in der Gasleitung sorgt, der für den Betrieb des Einspritzsystems erforderlich ist.

Vorteile des VAZ 2107 mit Einspritzsystem

- Der Injektor „Sieben“ geht souveräner los. Aufgrund der Tatsache, dass die Elektronik schnell auf Änderungen des Gaspedals und der Motorbetriebsart reagiert, verringert sich die Wahrscheinlichkeit eines Abwürgens beim Start (sogar bei Leerlauf) nehmen ab.

- Der vereinfachte Start des kalten Motors. Die Zusammensetzung des Gemisches wird automatisch unter Berücksichtigung der Motortemperatur gesteuert. Es ist nicht erforderlich, die Zusammensetzung der Mischung manuell mithilfe einer Luftklappe zu steuern.

- Reduzierte Aufwärmzeit. Dank der automatischen Optimierung der Gemischzusammensetzung ist der Betrieb bei kaltem Motor kein Problem. Während der Fahrt treten keine Rucke und Stöße auf, die bei einem kalten Vergasermotor üblich sind.

- Einfachere Wartung des Zündsystems. Es ist nicht erforderlich, den Abstand der Unterbrecherkontakte anzupassen und ihren Zustand zu überprüfen.

- Hohe Leistung und Effizienz des Motors durch optimales Verhältnis des Benzin-Luft-Gemisches in allen Betriebsarten.

Nachteile des VAZ 2107 mit Einspritzsystem

- Eine vollständige und gründliche Überprüfung und Reparatur der Motorsteuerung ist ohne spezielle Ausrüstung nicht möglich.

- Merkmale der Verkabelung des VAZ 2107 (Injektor) ermöglichen es nicht, alle Fehler mit nur einer Prüflampe zu erkennen.

- Teuerer Service in offiziellen Servicezentren, der vom Hersteller bereitgestellt wird.

Abschluss

Durch die Modernisierung der „Sieben“ konnte sie erfolgreich mit Modellen mit Frontantrieb konkurrieren und bis 2012 am Fließband bleiben. Danach beschloss AvtoVAZ, das Modell aus der Produktion zu nehmen. Der VAZ 2107 ist jedoch nach wie vor ein beliebtes Automodell, das auch heute noch auf dem Sekundärmarkt gefragt ist. Deshalb " Schema VAZ 2107 (Injektor)“ ist nach wie vor eine beliebte Suchanfrage in Suchmaschinen. Kenntnisse über elektrische Schaltpläne sind hilfreich, wenn Selbstdiagnose Autoprobleme und Reparaturen.

Injektorvarianten des VAZ-Motors konnten die hohe Leistung und Zuverlässigkeit elektronischer Zünd- und Einspritzsysteme bestätigen.

Dieser Artikel enthält nützliche Informationen für VAZ 2107-Besitzer, die ihr Auto selbst warten. Dabei geht es um die Behebung von Störungen im elektrischen System, die während des Betriebs auftreten, und darum, wie erkannte Ausfälle schnell behoben werden können.

Es gibt zwei Zustände der Autoelektronik, die Besitzer eines VAZ 2107 zur Fehlerbehebung zwingen:

- Das Auto kann seine direkten Aufgaben nicht erfüllen – das sogenannte „geht nicht“. Dies ist entweder ein Ausfall eines der Hauptsysteme oder eine fehlerhafte Verkabelung des VAZ 2107;

- Das Auto erfüllt seinen Dienst, es gibt jedoch Probleme mit den elektrischen Systemen.

Ausfall wichtiger Systeme

Wenn beim Starten des Fahrzeugs der Motor nicht anspringt und Sie davon überzeugt sind, dass Benzin in den Vergaser oder die Kraftstoffeinspritzdüse gelangt, sollte die Fehlerursache im elektrischen Teil gesucht werden:

- Für Vergaserversionen Zündspule, Verteiler, Kerzen und die gesamte Motorraumverkabelung des VAZ 2107 fallen sofort ins Blickfeld des Inspektors;

- Für Einspritzversionen Ursache für den Ausfall ist in erster Linie das ECM, das die Signale der Sensoren verarbeitet und Befehle an die Aktoren sendet.

Als Referenz: Manchmal können verbrannte Kontakte des Zündschalters die Ursache dafür sein, dass der Motor nicht gestartet werden kann. Um herauszufinden, in welchem Stromkreis die Störung liegt, benötigen Sie einen Schaltplan für den VAZ 2107, in dem der Verbraucher der Kontaktgruppe angegeben ist.

VAZ 2107 mit Vergaser

Das Zündsystem eines Autos dieser Modifikation ist nach dem klassischen Schema aufgebaut:

- Wenn der Schlüssel im Zündschloss in den „Starter“-Modus gedreht wird, wird ihm Strom zugeführt;

- Der Generator wird angetrieben;

- Von dort wird Strom an die Spule geliefert, die einen elektrischen Impuls erzeugt und diesen über ein Hochspannungskabel an den Verteiler überträgt;

- Der von der Kurbelwelle des Motors gedrehte Verteilerantrieb schließt abwechselnd die Kontakte und überträgt eine elektrische Entladung auf die Zündkerzen (ein Video seiner Funktionsweise und Fotos von Störungen können in thematischen Foren eingesehen werden).

Zündanlage kontaktieren

Lässt sich der Motor dementsprechend nicht starten, sollte nach der Fehlerursache gesucht werden:

- Der Stromkreis vom Generator zur Zündspule (überprüfen Sie die Kontakte und den Zustand der Verkabelung);

- Direkt Zündspulen (prüfen Sie, ob ein Funke vorhanden ist – entfernen Sie das Kabel vom Verteiler und bringen Sie es zu einem Metallteil). Wenn beim Drehen des Motors durch den Anlasser ein Funke überspringt, ist die Spule in Betrieb.

- Verteilerketten und Zündkerzen. Untersucht wird die Hochspannungsverkabelung des VAZ 2107 von der Verteilerabdeckung bis zu den Kerzen, dem Innenschieber (im Inneren der Abdeckung) und den Kerzen selbst.

Kontaktloses Zündsystem

Als Referenz: Bei einigen VAZ 2107-Modellen, die nach 1987 hergestellt wurden, wurde ein kontaktloses Zündsystem installiert. Der Preis des Autos war höher, aber die Autobesitzer schätzten es wegen seiner Neuheit.

Im Stromkreis zwischen der Spule und dem Verteiler wurde ein elektronischer Schalter installiert, der die Funkenbildung für den Motorbetrieb mit magerem Gemisch verbessern sollte. Wenn bei der Funkenprüfung kein Hochspannungsimpuls in den Verteiler gelangt, sollte der Schalter ausgetauscht werden.

Tipp: Wenn der Einbau eines neuen Schalters das Problem nicht löst, muss die Verkabelung des VAZ 2107 ausgetauscht werden. Höchstwahrscheinlich ist der Widerstand der Drähte in der Verkabelung zu hoch, was zu einer schwachen Funkenbildung führt.

VAZ 2107 mit Einspritzdüse

Diese Modifikation zeichnet sich durch eine große Anzahl elektronischer Komponenten aus und Ausfälle können durch fehlerhafte Sensoren und Verbindungskabel verursacht werden. Sie können den Grund für das Scheitern selbst herausfinden:

- Trennen Sie das Kabel vom Sensor.

- Messen Sie den Widerstand mit einem Ohmmeter.

- Vergleichen Sie die erhaltenen Messwerte mit den Tabellendaten (die dem Fahrzeug beigefügte Anleitung enthält solche Parameter).

Schlussfolgerungen

Wie Sie sehen, können Sie die Fehlerursache schnell ermitteln, wenn Sie die Funktionsprinzipien des klassischen und kontaktlosen Systems eines VAZ 2107-Autos kennen. Und Sie werden nicht in eine schwierige Situation geraten, da Sie Ihr Fahrzeug schnell wieder in Betrieb nehmen können. Der Artikel auf der Website wird auch für Sie nützlich sein.

Ständige Modifikationen und Verbesserungen haben dazu geführt, dass sich der Stromkreis des VAZ 2107 grundlegend von den Vorgängermodellen unterscheidet. Aus diesem Grund müssen viele Autofahrer es oft beherrschen, um jedes Problem an ihrem Lieblingsauto rechtzeitig zu beheben.

Schaltungsbeschreibung

Elektrische Geräte werden durch eine Vielzahl von Elementen repräsentiert, die zu folgenden Systemen kombiniert werden können:

- Stromversorgungssystem (Batterie und Generator);

- Motorstartsystem (Anlasser und Zündung);

- Zündsystem (Spule, Verteiler und Zündkerzen);

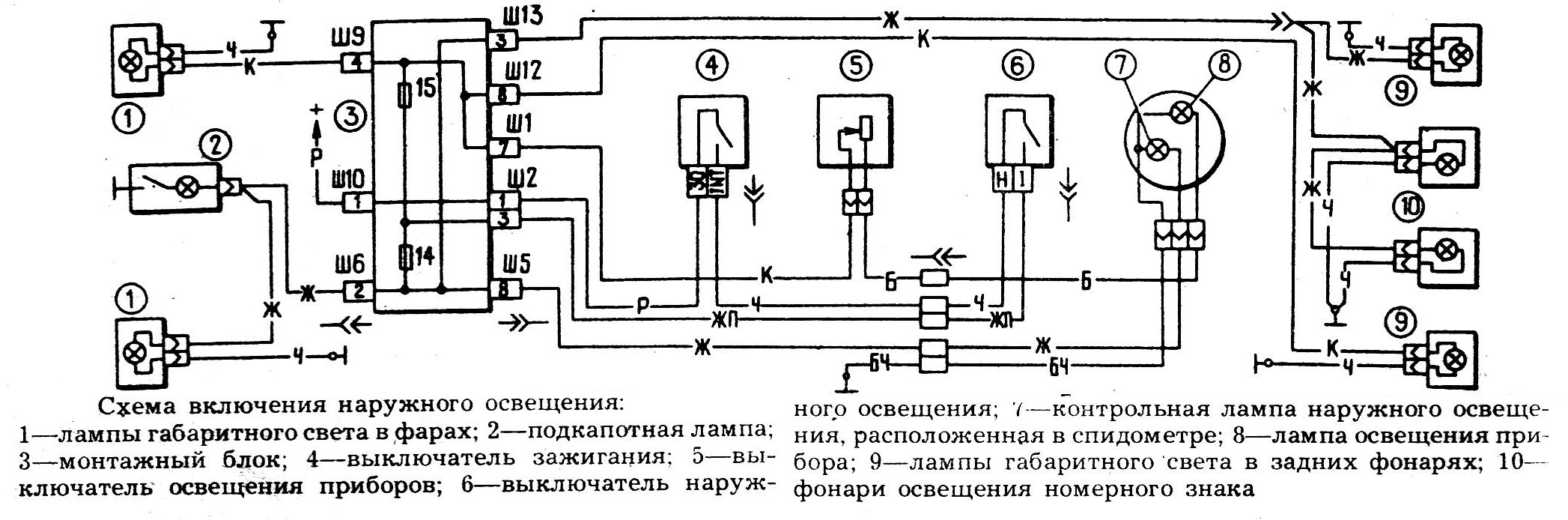

- Innen- und Straßenbeleuchtungssystem, Signalisierung (Scheinwerfer, Lichter und Relais);

- verschiedene Steuergeräte;

- andere Geräte (Wischer, Waschmaschinen, Zigarettenanzünder, Tonsignale usw.).

Die Funktion aller Systeme wird durch Schalter und Relais gesteuert, und die Stromversorgung der Geräte erfolgt meist über die Zündung. Die Stromkreise des Zigarettenanzünders, der Hupen, der Brems- und Warnblinkanlage sind immer eingeschaltet.

Der Schaltplan eines VAZ 2107-Autos enthält einen Eindraht-Instrumentenschaltkreis, der die Installation erleichtert und die Anzahl der Drähte reduziert.

Netzteile

Alle Komponenten der elektrischen Ausrüstung funktionieren dank des Generators und der Batterie. Wenn der Motor ausgeschaltet ist, kommt der Strom nur aus der Batterie, aber sobald Sie sich entscheiden, das Auto zu starten, schaltet sich auch der Generator ein, der die Batterieladung wiederherstellt.

Es ist zu beachten, dass der Generator nicht genügend Energie erzeugen kann und die Batterieladung verbraucht wird, wenn Sie viele Geräte einschalten und der Motor mit niedriger Drehzahl läuft. Daher ist es notwendig, die Sensoren sorgfältig zu überwachen, um eine vollständige Entladung der Batterie zu vermeiden.

Die Netzspannung beträgt je nach Betriebsbedingungen 11-14 V.

Schutz des Stromkreises

Die Stromversorgungskreise des Geräts werden durch Sicherungen, die sich im Montageblock befinden, vor Spannungsspitzen und anderen Faktoren geschützt. Einige Geräte – das Motorzündsystem, der Startkreis, der Batterieladekreis, das Scheinwerferrelais – installieren keine Sicherungen, da dies die Zuverlässigkeit der Systeme im Betrieb beeinträchtigen kann.

Die Stromversorgungskreise des Geräts werden durch Sicherungen, die sich im Montageblock befinden, vor Spannungsspitzen und anderen Faktoren geschützt. Einige Geräte – das Motorzündsystem, der Startkreis, der Batterieladekreis, das Scheinwerferrelais – installieren keine Sicherungen, da dies die Zuverlässigkeit der Systeme im Betrieb beeinträchtigen kann.

Um Elektrogeräte zu schützen, die häufig mit Wasser und Schmutz in Kontakt kommen, werden außerdem Gummikappen angebracht. Ein solcher Schutz ist an Hochspannungselementen, Frostschutz- und Öltemperatursensoren, dem „+“-Anschluss der Batterie und seitlichen Fahrtrichtungsanzeigern angebracht.

Drähte

Verkabelungsfunktionen

Die Fülle an Geräten impliziert das Vorhandensein einer großen Anzahl von Drähten. Um die Installation und Reparatur zu erleichtern, sind sie jedoch alle zu Bündeln zusammengefasst, die in Kunststoffrohren eingeschlossen sind. Insgesamt gibt es 5 davon in einem VAZ 2107-Auto: 3 unter der Motorhaube und 2 in der Kabine.

Unter der Haube befinden sich Träger der Kotflügel (rechts und links) und der Batterie. In der Kabine gibt es eine Reihe von Bedienfeldinstrumenten und eine Heckgruppe, die für die Innenbeleuchtung, einen Kraftstoffstandsensor, die Heckscheibenheizung und die Nummernschildbeleuchtung zuständig ist. Alle Träger sind über einen Montageblock im hinteren Teil des Motorraums miteinander verbunden. Zur Vereinfachung der Verwendung enthält es außerdem Sicherungen und Relais. Der Montageblock wird mit einem Deckel verschlossen, auf dem Symbole angebracht sind, die die Funktionen einer bestimmten Sicherung und eines bestimmten Relais anzeigen.

Elektrische Verbindungen im Montageblock werden durch ein einziges Element dargestellt. Um Schäden an der Verkabelung zu vermeiden, ist es wichtig, die vom Hersteller bereitgestellten Sicherungen zu verwenden und das System ordnungsgemäß auf ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.

Einspritzdüse und Vergaser: Was ist der Unterschied?

Der Stromkreis des VAZ 2107 mit Vergaser unterscheidet sich vom Einspritzkreis aufgrund der folgenden Merkmale des letzteren:

- Der Injektor benötigt einen konstanten Druck im Kraftstoffsystem, was dank einer elektrischen Kraftstoffpumpe möglich ist;

- In den Zylindern wird Kraftstoff mit Luft vermischt;

- Das elektronische System steuert vollständig die Kraftstoffeinspritzung, die mithilfe von Einspritzdüsen erfolgt.

Der Stromkreis des VAZ 2107 mit einem Injektor ist recht kompliziert und es ist sehr schwierig, eine Fehlfunktion selbst zu finden. Daher wird empfohlen, Diagnose- und Reparaturarbeiten in spezialisierten Diensten durchzuführen.

Natürlich sollten alle Besitzer dieses Automodells den Schaltplan des VAZ 2107 herunterladen und sorgfältig studieren, um kleinere Störungen beheben und Sicherungen und Relais wechseln zu können. Komplexere Arbeiten überlässt man jedoch besser den Profis, da die Schadensfeststellung manchmal nur mit Spezialgeräten möglich ist.

Bei VAZ-2107-Fahrzeugen wird eine Eindrahtschaltung zum Einschalten elektrischer Geräte verwendet, d. h. der zweite Antrieb, der die Verbraucher mit einer Stromquelle verbindet, ist die Masse des Fahrzeugs. Mit diesem Schema können Sie die Anzahl der Drähte reduzieren und deren Installation vereinfachen.

Die Nennspannung der Stromquellen beträgt 12 V. Die Anschlüsse der Stromquellen und Verbraucher sind negativer mit der „Masse“ verbunden. Durch diese Verbindung wird die Korrosion metallischer Karosserieteile durch elektrochemische Korrosion verringert.

Die gesamte elektrische Ausrüstung von Autos kann in die folgenden Hauptsysteme unterteilt werden:

1) Stromversorgungssystem, das eine Batterie und einen Generator mit Spannungsregler umfasst;

2) Motorstartsystem, einschließlich Anlasser und Zündschalter:

3) ein Zündsystem bestehend aus einer Zündspule, einem Zündverteiler und Zündkerzen.

4) ein Beleuchtungs- und Lichtsignalsystem, das Scheinwerfer, Laternen und zugehörige Schalter und Relais kombiniert;

5) Kontrollgeräte durch Zusteller;

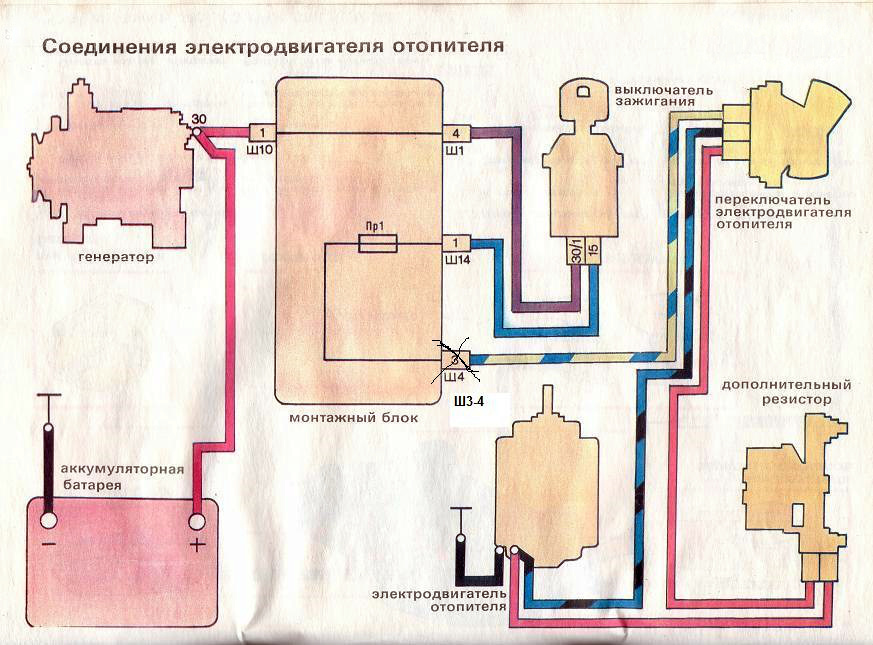

6) zusätzliche elektrische Ausrüstung, zu der ein Scheibenwischer und Scheinwerferreiniger, eine Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage, ein Heizungselektromotor, ein Zigarettenanzünder, Tonsignale und ein Elektromotor für den Motorkühlventilator gehören.

Der Betrieb und die Aktivierung aller Systeme werden durch entsprechende Schalter und Relais gesteuert. Die Versorgungsspannung der meisten Verbraucher erfolgt über das Zündschloss. Die enthaltenen Schaltkreise an verschiedenen Schlüsselpositionen sind in der Tabelle aufgeführt. 1.

Tabelle 1.

Immer eingeschaltete Stromkreise (unabhängig von der Position des Schlüssels im Zündschloss). Tonsignale, Zigarettenanzünder, Bremslicht, Deckenleuchte, Warnblinkschalter (im Warnblinkmodus), tragbare Lampenfassung, Uhr und Alarmleuchten bei geöffneter Vordertür. Die Stromversorgungskreise elektrischer Geräte werden durch Sicherungen geschützt, die im Montageblock -23- installiert sind. Es verfügt über 17 Sicherungen, von denen zwei jedoch noch nicht verwendet werden. Die Sicherungen -5- und -7- sind für einen maximalen Strom von 16 A ausgelegt, die restlichen für 8 A. Die durch Sicherungen geschützten Stromkreise sind in der Tabelle aufgeführt. 2.

Tabelle 2

*Seit 1988 durch eine separate Sicherung 49 geschützt.

Das Motorzündsystem ist nicht durch eine Sicherung geschützt, um kein zusätzliches Element einzuführen, was die Zuverlässigkeit des Systems im Betrieb verringert. Auch der Motorstartkreis ist nicht geschützt, um die Zuverlässigkeit des Starts nicht zu beeinträchtigen. Darüber hinaus ist der Ladestromkreis nicht durch Sicherungen geschützt Batterie und ein Relais zum Einschalten des Abblend- und Fernlichts. Die Scheinwerferwischermotoren -9- und der Wischermotor -35- sind zusätzlich durch Thermosicherungen geschützt.

1. Blockscheinwerfer (Scheinwerfer kombiniert mit einer Frontleuchte);

2. Seitlicher Fahrtrichtungsanzeiger;

3. Wiederaufladbarer Akku;

4. Das Relais des Einschlusses eines Starters;

5. Pneumatikventil;

6. Verschleißsensoren für vordere Bremsbeläge;

9. Vergaser-Mikroschalter;

10. Elektromotoren für Scheinwerferreiniger;

11. Tonsignale;

12. Der Elektromotor des Lüfters des Motorkühlsystems;

13. Zündkerzen;

14. Öldruckanzeigesensor;

15. Sensor für den oberen Totpunkt des Kolbens im ersten Zylinder;

16. Motorraumleuchte;

17. Kühlmitteltemperaturanzeigesensor;

18. Sensor-Kontrollleuchte für Öldruck;

19. Zündverteiler;

20. Sensor zum Einschalten des Lüftermotors;

21. Scheibenwaschmotor

22. Zündspule;

23. Sensor für unzureichenden Bremsflüssigkeitsstand;

24. Diagnoseblock;

25. Pneumatische Ventilsteuereinheit;

26. Scheinwerferwaschermotor;

27. Montageblock

28. Relais zum Einschalten der Heckscheibenheizung;

29. Relais zum Einschalten der Waschanlage und der Scheinwerferreinigungsanlage;

30. Relais zum Einschalten von Tonsignalen

31. Relais zum Einschalten des Lüftermotors

32. Relais zum Einschalten des Fernlichts;

33. Relais zum Einschalten des Abblendlichts:

34. Parkbremsen-Anzeigeschalter:

35. Rückfahrlichtschalter;

36. Widerstand des Zusatzheizungsmotors;

37. Heizmotor;

38. Wischermotor;

39. Bremslichtschalter;

40. Fassung für tragbare Lampe;

41. Zündrelais;

42. Relais-Unterbrecher-Alarm- und Richtungsanzeiger;

43. Wischerrelais;

44. Zigarettenanzünder;

45. Uhr;

46. Schalter für Instrumentenbeleuchtung;

47. Lampe zum Beleuchten der Reisetasche;

48. Heizungsmotorschalter;

49. Alarmschalter;

50. Blinkerschalter;

51. Scheinwerferschalter;

52. Tonsignalschalter;

53. Schalter für Windschutzscheiben- und Scheinwerferwaschanlage, Scheinwerferreiniger;

54. Scheibenwischerschalter;

55. Zündschalter;

56. Signalleuchten für offene Vordertüren;

57. Schalter für Signallampen für offene Vordertüren;

58. Plafond-Schalter in den Türsäulen;

59. Schalter für Heckscheibenheizung;

60. Nebelscheinwerferschalter in den Rückleuchten;

61. Außenbeleuchtungsschalter;

62. Heizelement der Heckscheibe;

63. Sensor-Füllstandsanzeige und Kraftstoffreserve;

64. Plafond der Innenbeleuchtung des Körpers;

65. Kombiinstrument;

66. Relais-Unterbrecher der Feststellbrems-Warnleuchte;

67. Rücklichter;

68. Kennzeichenbeleuchtung.

Zum Anschluss elektrischer Gerätekomponenten allgemeines Schema Bei einem VAZ-2107-Auto werden flexible Niederspannungskabel vom Typ PVA verwendet. Diese Drähte haben einen leitenden Kern. Gefolge aus eine große Anzahl weiche Kupferdrähte (von 19 für einen Draht mit einem Querschnitt von 1 mm bis 84 für einen Draht mit einem Querschnitt von 16 mm) und eine Polyvinylchlorid-Isolierung, die gegen Öl und Benzin beständig ist und im Temperaturbereich von 40 °C betriebsbereit bleibt °C bis 105 °C. Die Drahtisolierung kann in einer der folgenden zehn Farben lackiert werden: Weiß, Taubengelb, Grün, Orange, Rot, Braun, Rosa, Grau und Schwarz. Darüber hinaus Längs- oder Spiralstreifen in Weiß, Blau , Rot oder Schwarz können auf die Oberfläche der Isolierung aufgetragen werden.

Da durch unterschiedliche Drähte ein unterschiedlich starker elektrischer Strom fließt, ist auch der Querschnitt der Leiter der Drähte unterschiedlich. Je größer die Kraft des elektrischen Stroms ist, desto größer ist der Querschnitt des Drahtkerns. Das Auto verwendet Drähte mit einem Querschnitt von 16; 6; 4; 2,5; 1,5; 1 und 0,75 mm.

Die dicksten Drähte mit einem Querschnitt von 16 mm werden mit Masse verbunden: die Batterie und der Motor sowie der Anlasser mit der Batterie. Diese Leitungen führen den höchsten Strom, wenn der Motor mit dem Anlasser gestartet wird. Am Kabel, das den Motor mit Masse verbindet, ist eine Spitze mit dem Gehäuse verschweißt und die andere mit dem Kupplungsdeckel verschraubt. Die Spitze des Kabels, das die Batterie mit der „Masse“ verbindet, ist mit dem Verstärker des oberen Querträgers des Kühlerrahmens verschraubt, und die Schraube ist in eine am Verstärker angeschweißte Mutter eingewickelt.

Die Batterie -3- und die Lichtmaschine -7- sind mit einem Kabel mit einem Querschnitt von 6 mm * verbunden, weil Durch dieses Kabel fließt auch beim Laden der Batterie und auch dann, wenn alle Verbraucher von der Batterie gespeist werden (bei ausgeschaltetem Motor), ein ziemlich großer Strom. Ein Kabel mit einem Querschnitt von 6 mm verbindet außerdem den Generator mit dem schwarzen Block des Montageblocks. Durch diese Leitung fließt Strom, der die meisten Verbraucher versorgt. In der Tabelle. In Abb. 3 zeigt Drähte mit einem Querschnitt von 4, 2,5 und 1,5 mm2".

Die übrigen, in der Tabelle nicht aufgeführten Drähte leiten einen elektrischen Strom geringer Stärke und haben einen Kernquerschnitt von 0,75-1 mm.

Die Leitungen werden an die elektrischen Geräteeinheiten angeschlossen und über praktische Schnellsteckverbindungen miteinander verbunden. Eine Ausnahme bildet der Anschluss der Leitungen zum Akkumulator -3- an die Klemme „30“ der Lichtmaschine -7-, an den Anlasserstrombolzen -6- und an die Niederspannungsklemmen der Zündspule -17-. An diesen kritischen Verbindungen werden die Kabelschuhe für maximale Zuverlässigkeit mit Muttern festgeklemmt.

Tisch 3

..Um die elektrischen Anschlüsse im Motorraum vor Wasser und Schmutz zu schützen, decken Schutzkappen aus Gummi die Spitzen der Hochspannungsleitungen, die Sensoren für die Kühlmitteltemperaturanzeige (15) und den Öldruck (13) sowie das „+“ ab „Klemme der Batterie und Klemme „30“ des Generators. Der hintere Teil der seitlichen Fahrtrichtungsanzeiger -2-, der sich unter den vorderen Kotflügeln befindet und ständig Staub und Schmutz ausgesetzt ist, ist ebenfalls mit einer Gummikappe verschlossen.

Um die Installation zu erleichtern, sind alle Drähte gebündelt. Drähte in Bündeln werden mit Klebeband umwickelt oder in Kunststoffschläuchen eingeschlossen. Untereinander und mit vielen Knoten elektrischer Geräte werden Kabelbündel über mehrpolige Steckverbinder des Blocks aus Polyamid-Kunststoff verbunden. Die Löcher im Gehäuse, durch die die Drähte verlaufen, sind mit Gummidichtungen verschlossen. Sie schützen die Drähte vor Beschädigungen an den Lochrändern und verhindern, dass Wasser und Schmutz durch die Löcher eindringen.

In einem VAZ-2107-Auto befinden sich fünf Kabelbündel. Davon befinden sich drei im Motorraum und zwei im Auto.

Im Motorraum befinden sich die Kabelbündel für den linken und rechten Kotflügel sowie das Batteriekabelbündel. Das Kabelbündel des linken Kotflügels wird entlang der Spritzwand und des linken Kotflügels verlegt, und das Kabelbündel des rechten Kotflügels wird entlang des rechten Kotflügels verlegt. Kabelbündel werden mit Kunststoffklammern an den Kotflügeln und mit an der Karosserie angeschweißten Stahlklammern am Schottschild befestigt.

Im Fahrzeuginnenraum gibt es nur zwei Bündel – ein Kabelbündel für die Instrumententafel und ein hinteres Kabelbündel.

Das Kabelbündel der Instrumententafel wird unter der Instrumententafel verlegt und verfügt über Abzweigungen zu Instrumentenschaltern und anderen elektrischen Komponenten. Die Befestigung erfolgt mit Kunststoffklammern und Halterungen am vorderen Querträger und zusätzlich mit Klebeband am Heizluftansaugkasten. Die beiden Spitzen der vier schwarzen Drähte, die vom Bündel zur Erde führen, sind am Bolzen des Relaisschalters -40- für die Fahrtrichtungsanzeiger und Alarme befestigt.

Der hintere Kabelbaum verläuft vom Montageblock -23- zunächst nach unten und dann wieder zurück an der rechten Seite des Karosseriebodens entlang. In der Nähe der Theke Heckklappe Es hat einen Abzweig nach oben zur Innenleuchte -66-. Entlang der Querstrebe des Karosseriebodens vor der Rücksitzbank verläuft eine Abzweigung zu den Lichtschaltern -59-, die an den Säulen der linken Türen montiert sind. Im Bereich der Hutablage gibt es eine Abzweigung zum Heckscheibenheizelement -64- und zum Sensor -65- für Füllstandsanzeige und Kraftstoffreserve. Darüber hinaus gibt es an dieser Stelle auch einen Abzweig zu den am Kofferraumdeckel montierten Kennzeichenleuchten -65-. Dieser Zweig verläuft in der Nähe des rechten Scharniers des Kofferraumdeckels und dann entlang der rechten Seite des Deckels bis zu den Lichtern.

Die Leitungen des hinteren Kabelbaums werden mit Stahlklammern, Kunststoffbindern und Klebeband an der Karosserie befestigt. Die Spitzen der Drähte (schwarz), die die Deckenlampen und Leuchten mit dem Boden verbinden, werden mit selbstschneidenden Schrauben am Gehäuse befestigt.

Die elektrische Verbindung der vorderen Kabelbündel mit dem hinteren Kabelbündel und den Instrumententafelbündeln erfolgt über den Montageblock -23- im hinteren rechten Teil des Motorraums. Um die Wartung zu erleichtern, sind alle Sicherungen und Hilfsrelais im Montageblock untergebracht, einschließlich Scheinwerfer, Scheinwerferreiniger und -waschanlage, Heckscheibenheizung usw. Der Montageblock ist einheitlich, das heißt, er kann in verschiedene Modifikationen der Fahrzeuge VAZ-2104, VAZ-2105 und VAZ-2107 eingebaut werden.

Elektrische Verbindungen innerhalb des Montageblocks werden auf zwei doppelseitigen Leiterplatten hergestellt, die einen einzigen nicht trennbaren Block bilden. Auf den Leiterplatten sind alle Ausgangsstecker des Montageblocks, Sicherungshalter und Buchsen für Hilfsrelais angebracht. Um ein versehentliches Durchbrennen der Leiterbahnen von Leiterplatten zu vermeiden, ist es bei der Überprüfung des Zustands des Stromkreises nicht zulässig, die Drähte mit Masse kurzzuschließen und auch Sicherungen zu verwenden, die nicht durch die Konstruktion des Fahrzeugs vorgesehen sind.

Oben ist der Montageblock mit einer transparenten Kunststoffabdeckung verschlossen, auf der jede Sicherung und jedes Relais angebracht ist Symbol(Symbol) zeigt an, welche Einheiten elektrischer Geräte durch diese Sicherung geschützt sind oder das eine oder andere Relais einschaltet.

Der Anhang enthält ein Diagramm der elektrischen Ausrüstung von VAZ-2107-Fahrzeugen unter Berücksichtigung aller vor 1989 vorgenommenen Änderungen. Hier sind beispielsweise der Generator 37.3701 und ein neues Kombiinstrument sowie neue Schaltkreise für die Scheinwerfer dargestellt. Nebelscheinwerfer und Bremsflüssigkeitsstand-Warnleuchte.

Die Schemata der VAZ-2107-Fahrzeuge früherer Versionen unterscheiden sich in der aufgeführten Creme in einer Reihe von Details. So war bis 1986 kein zusätzliches Relais -4- zum Einschalten des Anlassers eingebaut und die Spannungsversorgung des Steckers „50“ des Anlassers erfolgte direkt über den Stecker „50“ des Zündschlosses. Außerdem wurde bis 1986 kein zusätzliches Zündrelais -38- eingebaut. Das Diagramm zeigt nicht das Batterielade-Warnlampenrelais, das mit dem G-222-Generator in Fahrzeugen der ersten Versionen (bis 1985) verwendet wurde.

Im Zuge der Modernisierung 1987/88 wurde zum Schutz der Nebelschlussleuchtenstromkreise eine separate Sicherung -49- eingeführt. Bisher wurde die Spannung zum Schalter -50- über ein orangefarbenes Kabel mit weißem Streifen vom Stecker -5- des Montageblockblocks mit schwarzer Markierung geliefert. Außerdem wurde anstelle des Zweistellungsschalters -51- für die Außenbeleuchtung ein Dreistellungsschalter eingebaut, und der Schalter -56- für Scheinwerfer wurde im Gegenteil zum Zweistellungsschalter. Das Kombiinstrument wurde geändert. Anstelle einer Öldruckanzeige ist darin ein neues Gerät verbaut – ein Econometer. Zeigt den ungefähren Kraftstoffverbrauch an. Außerdem wurde die Kontrollleuchte zur Steuerung der Vergaser-Luftklappe eingeführt und die Kontrollleuchte -53- für den Bremsflüssigkeitsstand sowie die Kontrollleuchte -62- für die Heckscheibenheizung auf eine separate Anzeige verlegt.

Bei einigen Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, stattdessen einen Generator 37.3701 (dessen Anschlussplan in Abb. 38 dargestellt ist), ein berührungsloses Zündsystem (siehe Abb. 31) und einen Vergaser 21053-1107010 mit Magnetventil im Leerlaufsystem einzubauen das Pneumatikventil -5-.

GENERATOR VAZ-2107

Technische Spezifikationen

Maximaler Rückstoßstrom (bei 13 V und Rotordrehzahl 5000 U/min), A--45 (55*)

Grenzen der einstellbaren Spannung. V--14,1 ± 0,5

Übersetzungsverhältnis Motor – Generator – 1:2,04

*Für Generator 37.3701

Der Generator dient zur Versorgung von Verbrauchern mit elektrischem Strom und zum Laden der Batterie. Bis 1988 wurde nur der Generator G-222 verwendet. Seit 1988 kann der Generator 37.3701 (von VAZ-2108-Fahrzeugen) in Fahrzeugteile eingebaut werden. Sein Gerät ist das gleiche wie das des G-222-Generators, unterscheidet sich jedoch nur in den Daten der Rotor- und Statorwicklungen, des Spannungsreglers und der Gleichrichtereinheit.

Der Generator ist eine dreiphasige elektrische Synchronmaschine mit elektromagnetischer Erregung. Um Wechselstrom in Gleichstrom umzuwandeln, ist im Generator ein Gleichrichter mit sechs Siliziumdioden eingebaut.

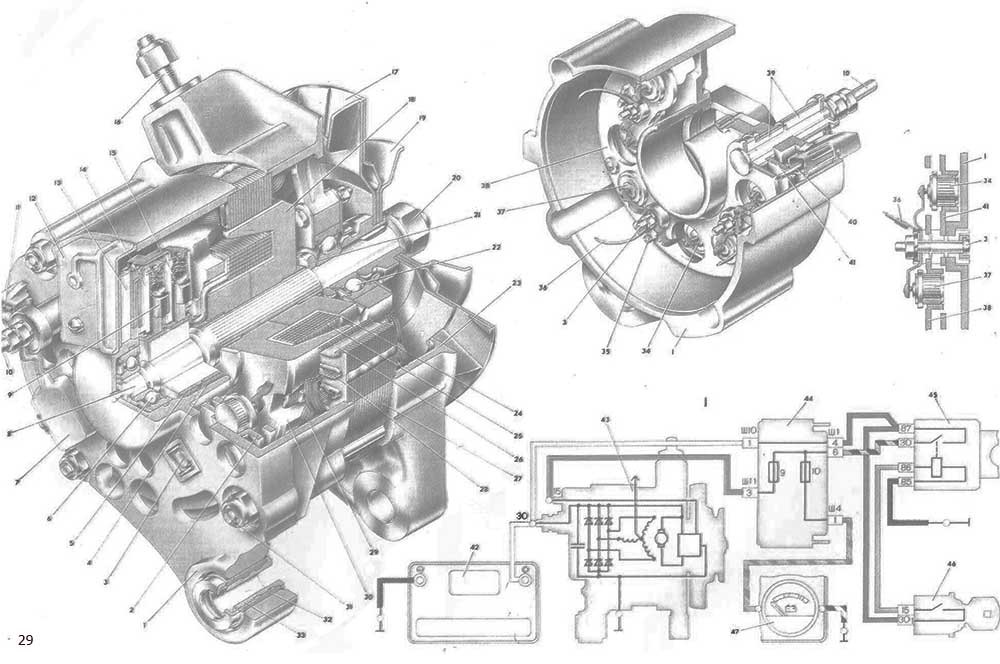

Reis. 29. Generator.

1. Abdeckung des Generators von der Seite der Schleifringe;

2. Gleichrichtereinheit;

3. Schraube zur Befestigung der Gleichrichtereinheit und der Phasenleitungen der Statorwicklung;

4, 5. Kontaktringe;

6.Rotorwellenkugellager;

7. Kondensator;

8. Rotorwelle;

9. Bürste angeschlossen an den „Sch“-Anschluss des Spannungsreglers;

10. Pluspolbolzen (Klemme „30“ des gleichgerichteten Stroms des Generators) zum Anschluss von Verbrauchern;

11. Stecker des zentralen Ausgangs der Statorwicklung;

12. Abdeckung für Spannungsregler und Bürstenhalter;

13. Spannungsregler;

14. Bürstenhalter;

15. Bürste an Klemme „B“ des Spannungsreglers angeschlossen;

16. Bolzen zur Befestigung der Spannhalterung;

17. Laufradriemenscheibe;

18. Schnabelförmiges Polstück des Rotors auf der Antriebsseite;

19. Antriebsriemenscheibe des Generators;

20. Befestigungsmutter der Riemenscheibe;

21. Lageranlaufring;

22. Kugelgelagerte Rotorwelle auf der Antriebsseite;

23. Generatorabdeckung auf der Antriebsseite;

24. Rotorwickelrahmen;

25. Rotorwicklung;

26. Statorschlitzisolierung;

27. Stator;

28. Statordrahtkeil;

29. Statorwicklung;

30. Schnabelförmiger Polschuh des Rotors auf der Antriebsseite;

31. Kupplungsbolzen des Generators;

32. Pufferhülse;

33. Ärmel;

34. Gleichrichterdiode mit umgekehrter Polarität („negativ“);

35. Isolierplatte;

36. Phasenausgang der Statorwicklung;

37. Gleichrichterdiode mit normaler Polarität („positiv“);

38. Gleichrichterdiodenhalter mit normaler Polarität;

39. Isolierhülsen;

40. Draht des zentralen Ausgangs der Statorwicklung;

41. Gleichrichterdiodenhalter mit umgekehrter Polarität;

42. Batterie;

43. Generator;

44. Montageblock;

45. Zündrelais;

46. Zündschalter;

47. Voltmeter;

I. Schema zum Einschalten des G-222-Generators

Der Generator ist auf der rechten Seite des Motors montiert und wird über einen Keilriementrieb von der Kurbelwellenriemenscheibe angetrieben. Durch die Löcher in den Ohren der Abdeckungen -1 - und -23- wird der Generator mit der Gusshalterung am Motor und mit einem Stift mit der Spannstange verschraubt. Um zu verhindern, dass die Laschen der Abdeckungen beim Anziehen der Schraube abbrechen, befindet sich in der Öffnung der Laschen der Abdeckung -1- eine Gummipufferhülse -32-. Durch die Wahl des Spalts zwischen der Lasche und der Lichtmaschinenhalterung wird die Pufferbuchse -32- zwischen den Stahlbuchsen zusammengedrückt und daher wird die Anzugskraft nicht auf die Lasche übertragen.

Die Hauptteile des Generators sind der Rotor, der Stator -27- und die Abdeckungen -1 und 23-, die aus einer Aluminiumlegierung gegossen sind.

Der Rotor besteht aus einer Welle -8-, auf deren geriffelter Oberfläche schnabelförmige Stahlpole -18 und 30- aufgepresst sind, die zusammen mit der Welle den Kern des Elektromagneten bilden. Die Erregerwicklung -25- des Rotors ist zwischen den schnabelförmigen Polen in einem Kunststoffrahmen untergebracht. Die Enden der Wicklung werden durch die Löcher im Pol -30- herausgeführt und an die Anschlüsse der Kontaktringe -4 und 5- angelötet. Die Schleifringe sind auf einer Kunststoffhülse mit Stahlnabe montiert.

Der Rotor dreht sich in zwei Kugellagern geschlossener Typ. Das Fett wird während der Herstellung in die Lager eingefüllt und muss während des Betriebs nicht nachgefüllt werden. Der Innenring des vorderen Lagers -22- ist lose auf der Rotorwelle montiert und wird zusammen mit dem Distanzring -21- mit der Riemenscheiben-Befestigungsmutter zwischen Riemenscheibennabe und Wellenschulter geklemmt. Der Außenring des Lagers -22- wird in den Deckel gedrückt und zwischen zwei Unterlegscheiben geklemmt, die mit vier Schrauben festgezogen werden. Der hintere Lagerinnenring -6- wird auf die Rotorwelle gepresst. Der äußere Clip wird mit einem Gummiring verpresst.

Auf der Rotorwelle ist auf einer Segmentkeilfeder eine Riemenscheibe -19- mit Lüfter montiert, die aus Stahlblech besteht und durch Elektroschweißen verbunden ist. Der Lüfter dient zur Kühlung des Gleichrichters und der Innenteile des Generators. Luft dringt durch die Abdeckfenster ein, strömt zwischen Stator und Rotor hindurch und durch die Abdeckfenster -23- bricht das Lüfterrad aus.

Der Stator ist aus Elektroblechplatten zusammengesetzt und durch Elektroschweißen verbunden. Im Inneren des Stators befinden sich 36 halbgeschlossene Mannlöcher, die mit Lack oder Isolierkarton isoliert sind. In die Nuten wird eine Drehstromwicklung eingelegt, die mit Holzkeilen oder Kunststoffrohren gegen Herausfallen gesichert ist. Jede Phasenwicklung besteht aus sechs Spulen. Die Phasenwicklungen sind sternförmig mit Nullpunktausgang (Stecker 11) verbunden.

An der hinteren Abdeckung -1- des Generators sind ein Spannungsregler -13- und ein Bürstenhalter -14- mit den Bürsten -9 und „5-“ mit Schrauben befestigt. „B“ Spannungsregler und der andere mit dem Ausgang "Sch".

Die Gleichrichterteile sind ebenfalls an der hinteren Abdeckung des Generators befestigt. Der Gleichrichter ist nach einer dreiphasigen Brückenschaltung aus sechs Siliziumdioden vom Typ VA-20 aufgebaut – Halbleiterbauelementen, die Strom nur in eine Richtung leiten.

Die Dioden befinden sich in einer speziellen Gleichrichtereinheit, bestehend aus zwei Aluminiumhaltern -38 und 41- mit Dioden. Um die Einzelheiten der Befestigung des Gleichrichters zu vereinfachen, befinden sich am Gehäuse drei Dioden mit „Plus“ des gleichgerichteten Stroms („positive“ Dioden) und drei Dioden mit „Minus“ des gleichgerichteten Stroms („negative“ Dioden). . Allgemeine Schlussfolgerung werden in die Halterung -41- der Gleichrichtereinheit eingepresst. Die Plusdioden im Gleichrichterkreis haben einen gemeinsamen Anschluss, der mit der Lichtmaschinenklemme „30“ verbunden ist, und werden in die Halterung -38- der Gleichrichtereinheit eingepresst. Die Dioden werden gepresst, um eine effiziente Wärmeableitung von den Diodengehäusen zu den Gleichrichterblockhaltern zu gewährleisten, die zur Kühlung mit Luft gespült werden.

Die Gleichrichtereinheit ist mit drei Schrauben -3- am Deckel -1- befestigt und zusammen mit dem positiven Diodenhalter durch Kunststoffhülsen vom Deckel isoliert. Die Muttern dieser Schrauben klemmen gleichzeitig die Leitungen der Dioden und der Statorwicklungen. Die Klemme „30“ der Lichtmaschine (Bolzen -10-) wird an der Halterung -38- befestigt, die den „Plus“-Anschluss des Gleichrichters darstellt. Der „Minus“-Ausgang ist die Masse des Generators.

Der G-222-Generator verfügt über einen eingebauten kleinen mikroelektronischen Spannungsregler -13- vom Typ Ya112V. Es handelt sich um eine nicht trennbare und ungeregelte Einheit. Durch die kontinuierliche und automatische Anpassung des durch die Erregerwicklung des Generators fließenden Stroms hält der Regler die Spannung am Generatorausgang unabhängig vom Laststrom und der Rotordrehzahl auf einem Niveau von 13,6–14,6 V.

Der Generator 37 3701 verfügt zusätzlich über einen mikroelektronischen Spannungsregler -13-. Der Bürstenhalter -14- wird in die Nut des Reglers geschoben und zusammen mit diesem mit einer Schraube am Deckel -1- des Generators befestigt. Die Bürste -9- wird an die Klemme „B“ des Spannungsreglers angeschlossen, die Bürste -15- an die Klemme „Ø“. Diese Klemme befindet sich im Inneren des Spannungsreglers und ist auf dessen Gehäuse nicht markiert.

Auf der Platte -38- der Gleichrichtereinheit des Generators 37.3701 sind zusätzlich zu den Hauptdioden drei weitere Zusatzdioden verbaut. Die von diesen Dioden abgenommene Spannung wird zur Stromversorgung der Rotorwicklung und des Generatorzustandsüberwachungsschaltkreises mithilfe der Batterieladeanzeigelampe im Kombiinstrument verwendet.

Generatorbetrieb

Generator G-222.

Beim Einschalten der Zündung sind die Kontakte „15“ und „30/1“ des Zündschalters -46- geschlossen und die Spule des Zündrelais -45- wird bestromt. Das Relais wird aktiviert, seine Kontakte „30“ und „87“ werden geschlossen und über sie wird Spannung von der Batterie an den Ausgang „B“ des Spannungsreglers geliefert. Der Regler entriegelt und ein Strom beginnt durch die Rotorwicklung (Feldwicklung) zu fließen, der sich entlang des Pfades schließt: „Plus“ der Batterie – Klemme „30“ des Generators – Ausgang „8“ des Reglers – Erregerwicklung – Ausgang „Ш“ des Reglers – „Masse“ – „ minus Batterie.

Der durch die Erregerwicklung fließende Strom erzeugt einen magnetischen Fluss um die Rotorpole. Wenn sich der Rotor dreht, verläuft der Süd- und dann der Nordpol des Rotors unter jedem Statorzahn, und der durch die Statorzähne fließende Arbeitsmagnetfluss ändert sich in Größe und Richtung. Dieser variable magnetische Fluss kreuzt die Windungen der Statorwicklung und erzeugt darin eine elektromotorische Kraft. Die in der Statorwicklung induzierte Wechselspannung und der Wechselstrom werden durch die Gleichrichtereinheit gleichgerichtet und der bereits gleichgerichtete Gleichstrom, der an der Klemme „30“ des Generators entnommen wird, wird zur Versorgung der Verbraucher verwendet.

Bei einer Erhöhung der Rotationsfrequenz des Generatorrotors und wenn die Spannung am Generatorausgang 13,6–14,6 V überschreitet, wird der Spannungsregler gesperrt und lässt keinen Strom in die Erregerwicklung des Generators fließen. Dies führt zu einem starken Abfall der Generatorspannung und der Spannungsregler wird entriegelt. Die Spannung steigt wieder an und der beschriebene Vorgang wiederholt sich mit einer Frequenz von 25-250 Mal pro Sekunde. Die Generatorspannung am Ausgang des Gleichrichters steigt bei gleicher Frequenz entweder an oder fällt. Aufgrund der hohen Betriebsfrequenz des Reglers sind Spannungsschwankungen nicht wahrnehmbar und können praktisch als konstant angesehen werden, wobei sie auf dem Niveau von 13,6–14,6 V gehalten werden.

Bis 1985 war ein VAZ-2107-Auto mit einem Batterielade-Warnlampenrelais ausgestattet. Dieses Relais vom Typ RS-702 hatte normalerweise geschlossene Kontakte, die sich öffneten, wenn die Spannung an der Wicklung 5,3 ± 0,4 V betrug. Die Relaiswicklung stand unter der Wirkung der gleichgerichteten Phasenspannung des Generators (sie wurde vom Stecker entfernt - 11-). Wenn diese Spannung unter dem oben genannten Grenzwert lag, floss ein Strom durch die geschlossenen Kontakte des Relais, speiste die Kontrollleuchte im Kombiinstrument und brannte, was signalisierte, dass alle Verbraucher von der Batterie gespeist wurden, d. h. der Generator defekt war . Seit 1965 entfällt der Einbau des Relais und die Kontrolle der Generatorspannung erfolgt „nur über ein Voltmeter, das im Kombiinstrument vorhanden ist“.

Generator 37.3701

Beim Einschalten der Zündung fließt ein Strom durch die Erregerwicklung des Generators und schließt sich entlang des Pfades: (siehe Abb. 38): „Plus“ der Batterie – Klemme „30“ des Generators – Montageblock -23- - Kontakte „30“ und „87“ des Relais -38- Zündung – Sicherung „10“ des Montageblocks – Klemme „B“ des Spannungsreglers – Erregerwicklung – Klemme „Ш“ des Spannungsreglers – „Masse“ .

Nach dem Starten des Motors wirkt die Spannung sowohl an der Klemme „30“ der Gleichrichtereinheit als auch an der Klemme „61“ der Zusatzdioden. Bei einem funktionierenden Generator sind diese Spannungen gleich, daher fließt kein Strom durch die Prüflampe und sie brennt nicht. In diesem Fall wird die Erregerwicklung des Generators von einem Gleichrichter mit drei zusätzlichen Dioden gespeist und die Batterie wird vom Generator vom Hauptgleichrichter mit der Spannung von Klemme „30“ geladen.

Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, deutet dies auf eine Fehlfunktion des Generators hin, der entweder überhaupt keine Spannung liefert oder niedriger als die Batteriespannung ist. In diesem Fall ist die Spannung an Stecker „61“ (Lichtmaschinenspannung) niedriger als die Spannung an Klemme „30“ (Batteriespannung). Daher fließt im Stromkreis zwischen ihnen ein Strom, der durch die Kontrolllampe fließt und diese durchbrennt.

Um die Generatorspannung genau zu überwachen, ist im Kombiinstrument des Fahrzeugs ein Voltmeter eingebaut.

...ANLASSER VAZ-2107

Technische Spezifikationen

Nennspannung: V--12

Nennleistung, kW - 1,3

Drehrichtung (von der Seite des Zahnrads) – rechts

Zum Starten des Motors wird ein Anlasser ST-221 oder 35.3708 (seit 1986) mit elektromagnetischem Traktionsrelais verwendet. Es wird auf der rechten Seite des Motors montiert und mit drei Schrauben am Kupplungsgehäuse angeflanscht.

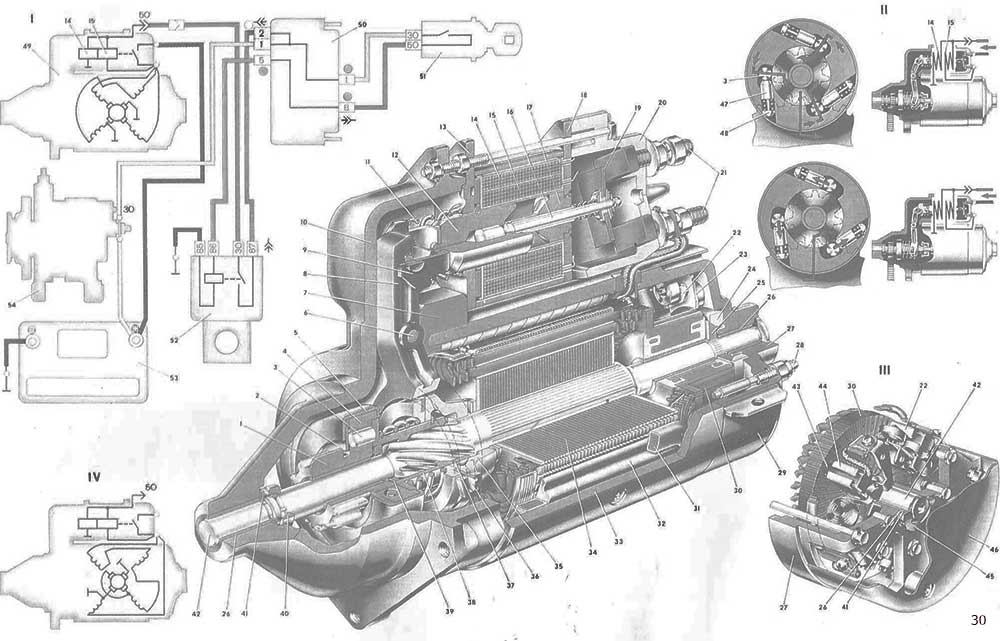

Reis. 30. Anlasser.

1. Antriebsrad;

2. Schub-Halbring-Freilauf;

3. Freilaufkupplungsrolle;

4. Außenring des Freilaufs;

5. Überholkupplungsdeckel;

6. Die Achse des Starterantriebshebels;

7. Verschlussstopfen des Starterdeckels;

8. Starterantriebshebel;

9. Traktion;

10. Starterabdeckung auf der Antriebsseite;

11. Ankerrückholfeder des Starterrelais;

12. Relaisanker;

13. Vorderer Relaisflansch;

14. Haltewicklung des Relais;

15. Die Rückzugswicklung des Relais;

16. Ankerstange;

17. Relaiskern;

18. Relaiskernflansch;

19. Kontaktplatte;

20. Relaisabdeckung;

21. Kontaktbolzen;

22. Bürstenhalter „positive“ Bürste;

23. Isolierplatte „positiver“ Bürstenhalter;

24. Bremsscheibenabdeckung;

25. Ankerwelle der Bremsscheibe;

26. Buchse der Anlasserabdeckung;

27. Abdeckung von der Seite des Kollektors;

28. Spurstange;

29. Schutzband;

30. Sammler;

31. Nebenschlussspule der Statorwicklung;

32. Statorpol;

33. Startergehäuse;

34. Ankerkern;

35. Gangbegrenzer;

36. Antriebsring;

37. Restriktive Scheibe;

38. Freilaufkupplungsnabe;

39. Nabeneinsatz;

40. Begrenzungsring eines Zahnradgangs;

41. Axialspiel der Unterlegscheibe einstellen;

42. Ankerschaft;

43. Pinsel;

44. Bürstenhalter „negative“ Bürsten;

45. Sicherungsscheibe;

46. Gehäuse;

47. Kolben;

48. Führungsstange;

50. Montageblock;

51. Zündschalter;

52. Hilfsstarterrelais;

53. Batterie;

I. Schema der Einbindung eines Starters;

II. Betriebsschema der Überholkupplung;

III. Rückseite des Anlassers 35.3701;

IV. Starteranschlussplan 35.3701.

Der Anlasser ST-221 ist ein vierpoliger Gleichstrommotor mit vier Bürsten und gemischter Erregung und besteht aus einem Körper -33- mit Erregerwicklungen, einem Anker mit Antrieb, zwei Abdeckungen -10- und -27- und einem Traktionsrelais . Die Abdeckungen und das Startergehäuse werden mit zwei Stiften befestigt, die in der Abdeckung -10- eingewickelt und zum Schutz vor Kurzschlüssen mit den Ausgängen der Reihenspulen mit Kunststoffrohren isoliert sind. Das Gehäuse besteht aus gewalztem und geschweißtem Stahlband und ist mit vier mit Schrauben befestigten Stahlstangen -32- ausgestattet. Auf die Pole werden Wickelspulen gesteckt. Das Gehäuse bildet zusammen mit den Polen und der Wicklung den Starterstator. Zwei Statorwicklungsspulen sind in Reihe geschaltet und zwei sind parallel geschaltet. Daher wird die Erregung des Anlassers als gemischt bezeichnet. Es sorgt für eine relativ niedrige Ankergeschwindigkeit im Leerlauf (ohne Last), was den Verschleiß der Lagerbuchsen verringert und ein Durchgehen des Ankers verhindert.

Zwei serielle Spulen sind parallel zueinander und mit der Ankerwicklung in Reihe geschaltet. Da durch sie der Hauptstrom fließt, der vom Anlasser aufgenommen wird und vom Bremsmoment an der Ankerwelle abhängt (je größer das Drehmoment, desto größer die Stromstärke), besteht die Spulenwicklung aus einem Kupferband. Die Windungen der Spulen sind durch elektrisch isolierende Pappe voneinander isoliert.

Nebenschlussspulen sind in Reihe miteinander und mit der Ankerwicklung parallel verbunden. Durch sie fließt ein relativ geringer Strom, der hauptsächlich von der Spannung der Batterie abhängt. Alle Statorspulen sind mit Baumwollband umwickelt und mit Lack imprägniert.

Der Starteranker besteht aus einer Welle -42-, einem Kern -34- mit Wicklung und einem Kollektor -30-. Die Ankerwelle dreht sich in zwei porösen Keramik-Metall-Buchsen -26-, die in die Starterdeckel eingepresst und mit Öl getränkt sind. Das axiale Spiel der Ankerwelle wird durch die Auswahl der Unterlegscheiben -41- reguliert und sollte im Bereich von 0,07-0,7 mm liegen.

Der Ankerkern besteht aus 1 mm dicken Elektroblechen, die auf den Mittelteil der Welle gepresst sind, der eine Längsrändelung aufweist. Entlang der Kanten des Kerns sind Platten aus elektrisch isolierendem Karton angebracht. Der Kern weist halbgeschlossene Rillen auf, in die die Wellenwicklung des Ankers aus einem Kupferband eingelegt ist. In jeder Nut befinden sich zwei Wicklungsleiter, die vom Kern und untereinander durch elektrisch isolierende Pappe isoliert sind. Die aus den Nuten des Kerns kommenden Kanten der Wicklung werden mit Bandagen festgezogen, die die Wicklungsleiter vor einer Biegung durch die Zentrifugalkraft bei hoher Drehfrequenz des Ankers schützen. Bandagen bestehen aus Kupferdraht, der auf eine Pappeinlage gewickelt ist. Einige Starter haben nur auf der Antriebsseite eine Bandage und bestehen aus Nylonfaser. Die Enden der Wicklung werden mit den auf die Welle aufgepressten Kollektorblechen -30- verlötet.

Der Kollektor besteht aus einem mit zwei Stahlringen verstärkten Kunststoffsockel, auf dem voneinander isolierte Kupferplatten – Kollektorlamellen – montiert sind. Für einige Starter kann die Kunststoffbasis des Kollektors mit einer Stahlnabe und -buchse ausgestattet sein.

Im aus einer Aluminiumlegierung gegossenen Deckel -27- sind vier Stahlbürstenhalter mit Kupfer-Graphit-Bürsten eingenietet. Zwei Bürstenhalter -22- sind durch Kunststoffplatten - innen -23- und außen - von der Abdeckung isoliert. Dies sind Bürstenhalter für Positivbürsten. An ihnen sind die Anschlüsse der Reihenspulen angebracht. Die anderen beiden Bürstenhalter sind direkt mit dem Deckel 27 vernietet und somit geerdet. Dies sind negative Bürstenhalter. Einer dieser Bürstenhalter ist mit dem Ausgang der Nebenschlussspulen verbunden. Die Bürsten werden durch Schraubenfedern gegen den Kommutator gedrückt.

Am vorderen Ende der Ankerwelle ist ein Starterantrieb installiert, bestehend aus einer Rollenfreilaufkupplung und Zahnrad 1. Die Überholkupplung hat die Aufgabe, beim Anlassen des Motors ein Drehmoment von der Starterankerwelle auf den Schwungradkranz zu übertragen. und nach dem Anlassen die Ankerwelle und das Antriebsrad zu trennen, da nach dem Anlassen der Motor anfängt, die Ankerwelle mit hoher Geschwindigkeit zu drehen und diese beschädigen kann.

Die Kupplung besteht aus einer Nabe -38-, einem Außenring -4- mit Rollen-3- und einem Innenring kombiniert mit einem Antriebsrad -1-. Auf der Nabe -38- der Kupplung befindet sich eine Zentrierscheibe aus Kunststoff mit einem Mitnehmerring aus Stahl -36- und einer Drosselscheibe aus Kunststoff -37-, die durch eine Feder gegen den Sicherungsring auf der Nabe gedrückt wird. Die Nabe verfügt auf einer Seite über innenliegende Schraubenverzahnungen und kann sich durch Drehen entlang der Schraubenverzahnungen der Ankerwelle bewegen. Auf der anderen Seite ist eine ölimprägnierte Cermet-Buchse -39- in die Nabe eingepresst und gleitet auf dem glatten Teil der Ankerwelle. Der Außenring -4 - der Überholkupplung ist mit drei Nieten an der Nabe befestigt, in der drei Rollen -3- mit Stößeln -47-, Federn und Führungsstangen -48- untergebracht sind. Diese Teile werden durch eine Stahlummantelung -5- vor dem Herausfallen geschützt.

Die Nuten, in denen die Rollen -3- liegen, haben eine variable Breite. Die Rollen werden durch Federn in den schmalen Teil der Nut gedrückt, in dem sie bei der Übertragung der Drehung vom Anlasser auf den Schwungradring zwischen dem Außen- und Innenring der Kupplung eingeklemmt werden und die Drehung vom Außenring übertragen nach innen, d.h. von der Welle bis zum Zahnrad. Nach dem Starten des Motors dreht sich das Zahnrad und damit der Innenring schneller (d. h. überholt den Außenring) und die Rollen werden in den breiten Teil der Nut geworfen, wo sie sich frei drehen können, ohne zu blockieren und Drehmoment zu erzeugen wird nicht von der Kupplung übertragen.

Das Gehäuse o sichert auch zwei Druckhalbringe -2-, die in der Ringnut des Zahnrads -1- enthalten sind. Das Zahnrad verfügt über eine Messingbuchse mit Graphiteinschlüssen und kann sich entlang des glatten Endes der Ankerwelle bewegen und darauf rotieren.

Der Anlasserdeckel -10- auf der Antriebsseite ist aus Gusseisen, da der Anlasser mit dem Deckelflansch am Kupplungsgehäuse befestigt ist und höchsten Belastungen ausgesetzt ist. An der Abdeckung ist ein Starter-Traktionsrelais angebracht, das den Anlasser einschaltet und den Gang -1- mit der Schwungradkrone einkuppelt. Auf dem Rahmen aus einem Messingrohr und zwei Pappspulen sind zwei Wicklungen gewickelt: Halten -14- und Zurückziehen -15-. Die Anfänge der Wicklungen werden an den Stecker „50“ angelötet. Das Ende der Haltewicklung ist mit dem Flansch -18- verschweißt, d.h. mit Masse verbunden und das Ende der Rückzugswicklung ist mit dem unteren Kontaktbolzen -21- verbunden.

Die Stahlflansche -13- und -18- bilden zusammen mit dem Joch -16- das Magnetsystem des Relais. Am Flansch -1-8 ist ein Kern -17- angeschweißt. Am Anker -12- des Relais ist auf der einen Seite eine Stange -9- zur Verbindung mit dem Hebel -8- angenietet, und auf der anderen Seite ist eine Stange -16- aufgerollt, die durch ein Loch in der Ankerstange verläuft Kern und am Ende mit einer federbelasteten Kupferkontaktplatte -19- versehen. Um das Gleiten des Ankers zu verbessern und ein Verklemmen zu vermeiden, sind am Anker -12- und der Ankerstange -16- Buchsen aus Polyamid-Kunststoff angebracht. Beim Einschalten des Relais schließt die Kontaktplatte -19- zwei feste Kontakte in Form von Kupferbolzen -21-, die mit Muttern an der Kunststoffabdeckung -20- befestigt sind. An den unteren Kontaktbolzen werden die Leitungen der Statorwicklung angeschlossen, an den oberen der Draht von der Batterie. Die Relaisflansche werden zusammen mit dem Deckel -20- mit drei Schrauben befestigt. Das Relais wird mit den gleichen Schrauben an der Starterabdeckung befestigt.

Die Zugkraft vom Relais wird über einen Kunststoffhebel -8-, der an der Achse -6- im Deckel -10- befestigt ist, auf den Anlasserantrieb übertragen. Die Nasen des Mitnehmerrings -36- passen in die Löcher der Hebelgabel.

Der Starter 35.3708 unterscheidet sich vom Starter ST-221 durch die Verwendung eines Endsammlers -30- und Statorwicklungen. Der Endverteiler besteht aus einer Kunststoffscheibe mit darin eingebetteten Kupferplatten. Ein solcher Kollektor trägt zu einem stabileren und längerfristigen Betrieb des Bürstenkontakts bei, außerdem wird der Kupferverbrauch reduziert und Gewicht und Abmessungen des Anlassers reduziert. Die Statorwicklung besteht aus drei Reihenspulen und einer Nebenschlussspule, wodurch das Ankerdrehmoment erhöht werden konnte. Ansonsten entspricht der Aufbau des Starters 35.3708 dem des ST-221 Starters.

Starterarbeiten.

Die Ansteuerung des Anlassers erfolgt über das im Motorraum eingebaute Hilfsrelais 52 Typ 113.3747-10. Bis 1986 wurde dieses Relais nicht verwendet und das Traktionsrelais wurde direkt über den Zündschalter mit Strom versorgt.

Beim Drehen des Schlüssels in Stellung II („Anlasser“) werden die Kontakte „30“ und „50“ des Zündschalters 1 geschlossen und ein Strom beginnt durch die Wicklung des Hilfsrelais 52 zu fließen und schließt sich entlang des Pfades: „Plus“ der Batterie – Klemme „30“ des Generators – Montageblock 50 – Zündschalter – Montageblock – Hilfsrelaiswicklung 52 – Masse.

Die Kontakte des Hilfsrelais schließen und Strom fließt durch sie auf dem Weg: „Plus“ der Batterie – Klemme „30“ des Generators – Kontakte „87“ und „30“ des Hilfsrelais 52 – Stecker „50“ von der Beginner. Hier teilt sich der aktuelle Pfad in zwei parallele Zweige. Einer geht durch die Haltewicklung -14- des Traktionsrelais und zur Erde, und der zweite geht durch die Rückzugswicklung -15-, durch die Stator- und Ankerwicklungen, ebenfalls zur Erde.

Unter der Wirkung des durch die Wicklungen des Traktionsrelais fließenden Stroms entsteht eine Magnetkraft (ca. 10-12 kgf), die den Anker -12- des Relais zurückzieht, bis er mit dem Kern -17- in Kontakt kommt. In diesem Fall schließt die Kontaktplatte -19- die Kontakte -21-. Die Abmessungen der Stange -16- des Ankers sind so gewählt, dass das Schließen der Kontakte bereits vor der Berührung des Ankers mit dem Kern erfolgt und bei weiterer Bewegung des Ankers die Feder der Kontaktplatte zusammengedrückt wird und diese stärker drückt kräftig gegen die Kontaktbolzen drücken.

Beim Verschieben bewegt der Relaisanker über den Hebel -8- die Überholkupplung mit dem Getriebe. Die Nabe der Freilaufkupplung dreht beim Drehen über die Schraubenverzahnung der Starterankerwelle -42- auch das Ritzel -1-, was seinen Eingriff mit der Schwungradkrone erleichtert. Darüber hinaus erleichtern die Fasen an den Seitenkanten der Zahnradzähne und des Schwungradrings sowie die Pufferfeder, die die Kraft vom Hebel -8- auf die Nabe -38- der Kupplung überträgt, das Einlegen des Gangs und mildern den Aufprall des Zahnrads auf den Schwungradring.

Bei geschlossenen Kontaktblöcken ist die Magnetwicklung des Relais stromlos. Da aber der Anker des Relais bereits eingezogen ist, ist zum Halten ein relativ kleiner magnetischer Fluss erforderlich, der durch die Haltewicklung -14- erzeugt wird.

Nachdem die Kontakte des Traktionsrelais geschlossen sind, beginnt Strom durch die Stator- und Ankerwicklungen zu fließen. Durch die Wechselwirkung der durch den Strom erzeugten Magnetfelder beginnt sich der Starteranker zu drehen. Die Drehung des Ankers wird über die Schraubenverzahnung auf die Nabe -38- und den Außenring -4- der Starterfreilaufkupplung übertragen. Da die Rollen -3- der Kupplung durch Federn in den schmalen Teil der Nut des Außenrings verschoben werden und das Zahnrad durch den Schwungradring gebremst wird, werden die Rollen zwischen Außen- und Innenring der Überholkupplung eingeklemmt, und das Drehmoment von der Ankerwelle wird über die Kupplung und das Zahnrad auf den Schwungradring übertragen. Gleichzeitig wird durch die Bremsung des Getriebes und die Drehung des Ankers die Nabe -38- der Kupplung von der Keilverzahnung der Ankerwelle abgeschraubt und das Zahnrad bis zum Anschlag im Ring 40 geschickt, so dass es vollständig mit der Kupplung in Eingriff kommt Schwungrad.

Nach dem Anlassen des Motors beginnt die Drehzahl des Getriebes die Drehzahl des Anlasserankers zu überschreiten. Der Innenring des Freilaufs zieht die Rollen in den breiten Teil der Nut des Außenrings -4- und drückt dabei die Stößelfedern -47- zusammen. In diesem Teil der Nut drehen sich die Rollen frei und das Drehmoment vom Motorschwungrad wird nicht auf die Starterankerwelle übertragen.

Nachdem der Schlüssel in die Position 1 („Zündung“) zurückgebracht wurde, wird das Hilfsrelais 52 ausgeschaltet. Seine Kontakte öffnen sich und der Stromkreis des Starter-Traktionsrelais durch die Hilfsstromversorgung wird unterbrochen. Nun folgt der Strom dem Weg: „Plus“ der Batterie – geschlossene Kontakte des Traktionsrelais – Einfahren –15- und dann Halten –14- Wicklungen des Traktionsrelais – „Masse“. Da die Stromrichtung in den Windungen der Wicklung entgegengesetzt ist, kompensieren sich die von den Wicklungen erzeugten Magnetflüsse und der Relaiskern wird entmagnetisiert. Der Anker des Relais wird durch Federn in seine ursprüngliche Position zurückgedrückt, und die Relaiskontakte öffnen sich, wodurch die Stromversorgung der Ankerwicklungen und des Starterstators unterbrochen wird.

Gleichzeitig überträgt der Anker des Traktionsrelais mit dem Hebel -8- die Überholkupplung zurück und entkuppelt das Zahnrad vom Schwungradkranz. Der Starteranker wird durch die Reibungskräfte der Bremsringe -24, 25- und der Bürsten am Kollektor abgebremst und kommt schnell zum Stillstand.

ZÜNDSYSTEM 2107

Bis 1989 wurde bei VAZ-2107-Fahrzeugen nur ein Kontaktzündsystem verwendet. Seit 1989 können in einigen Fahrzeugen berührungslose elektronische Hochenergie-Zündsysteme eingebaut werden. Anstelle eines Leistungsschalters (mit Kontakten) wird zum Öffnen des Niederspannungskreises ein elektronischer Schalter verwendet, der den Stromkreis durch Sperren oder Entsperren des Ausgangstransistors (d. h. ohne Kontakte) öffnet und schließt. Mit einem solchen System können Sie die Spannung an den Elektroden der Kerzen erhöhen und dadurch die Energie der Funkenentladung erhöhen. Darüber hinaus sinkt das Spannungsniveau an den Zündkerzen bei niedriger Motordrehzahl nicht und somit werden die Startbedingungen des Motors verbessert.

Der Zündverteiler wird im klassischen (Kontakt-)Zündsystem eingesetzt und dient dazu, den Strom im Niederspannungskreis der Zündspule zu unterbrechen und Hochspannungsimpulse an die Zündkerzen zu verteilen. Bei den Fahrzeugen VAZ-2107 und VAZ-21074 wird ein Zündverteiler 30.3706 und bei VAZ-21072 der Typ 30.3706-01 verwendet. Der erste Zündverteiler unterscheidet sich vom zweiten nur durch die Länge der Welle -21- und weist zur Unterscheidung eine Ringnut am Ende der Welle in der Nähe der Keilverzahnung auf.

Die Hauptteile des Zündverteilers: Chopper-, Zentrifugal- und Vakuum-Zündzeitpunktregler und -verteiler.

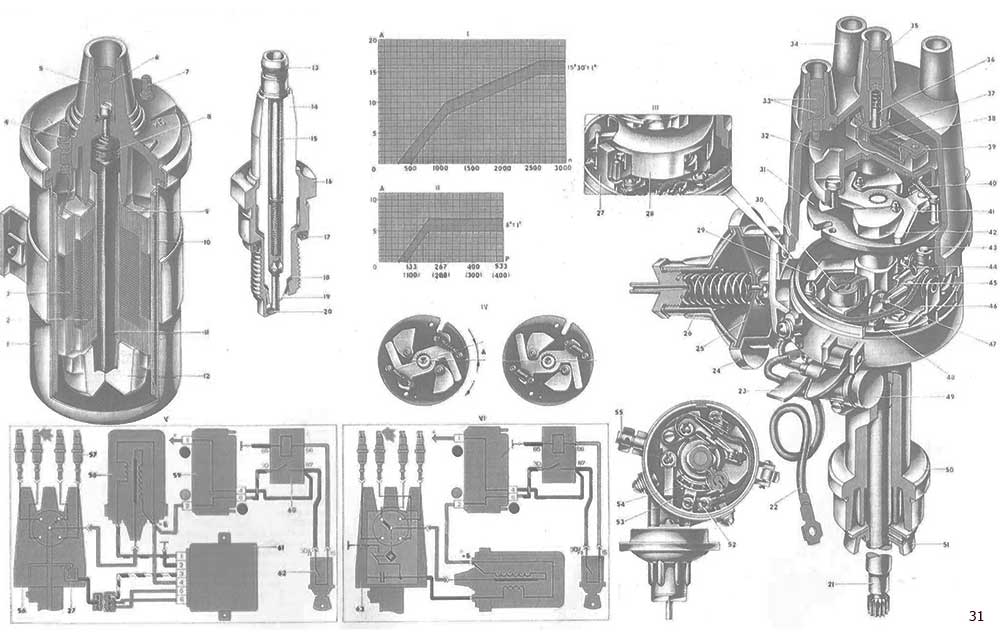

Reis. 31. Zündanlage 2107.

1. Zündspulengehäuse;

2. Sekundärwicklung;

3. Primärwicklung;

4. Ausgangsanschluss am Ende der Primärwicklung;

5. Deckel;

6. Hochspannungsanschluss;

7. Klemme „+B“ Ausgang des Anfangs der Primär- und des Endes der Sekundärwicklung;

8. Feder des zentralen Terminals;

9. Isolierende Papierwicklungen;

10. Externer Magnetkreis;

11. Kern;

12. Kernisolator;

13. Kontaktmutter;

14. Zündkerzenisolator;

15. Stab;

16. Kerzenkörper;

17. O-Ring;

18. Kühlkörperscheibe;

19. Zentrale Elektrode;

20. Zündkerzenseitige Elektrode;

21. Zündverteilerwelle;

22. Stromversorgungskabel zum Leistungsschalter;

23. Deckelfeder;

24. Gehäuse des Vakuumreglers;

25. Membran;

26. Abdeckung des Vakuumreglers;

27. Näherungssensor;

28. Bildschirm;

29. Vakuumreglerstange;

30. Schmierfilter (Filtz) der Nocke;

31. Grundplatte des Zündzeitpunktreglers;

32. Zündverteilerrotor;

33. Seitenelektrode mit Anschluss;

34. Zündverteilerabdeckung;

35. Zentralelektrode mit Anschluss;

36. Kohle der Mittelelektrode;

37. Zentralkontakt des Rotors;

38. Widerstand 5-6 kOhm zur Unterdrückung von Funkstörungen;

39. Außenkontakt des Rotors;

40. Feder-Zündzeitpunktregler;

41. Plattenzentrifugalregler;

42. Gewicht des Zündzeitpunktreglers;

43. Die Achse des Unterbrecherhebels;

44. Unterbrechernocken;

45. Unterbrecherhebel;

46. Rack mit Unterbrecherkontakten;

47. Unterbrecherkontakte;

48. Bewegliche Unterbrecherplatte;

49. Kondensator 0,20-0,25 uF;

50. Zündverteilergehäuse;

51. Ölreflektierende Wellenkupplung;

52. Anschlussschraube;

53. Lagerhalteplatte;

54. Lager der beweglichen Platte des Unterbrechers;

55. Ölerkörper;

56. Sensor-Verteiler-Zündung;

57. Zündkerze;

58. Zündspule;

59. Montageblock;

60. Zündrelais;

61. Schalter;

62. Zündschalter;

63. Zündverteiler;

I. Eigenschaften des Fliehkraftreglers des Zündverteilers: A – Zündzeitpunkt, Grad; n - Walzenrotationsfrequenz, min-1;

II. Eigenschaften des Unterdruckreglers des Zündverteilers:

A – Zündzeitpunkt, Grad; R – Verdünnung, G pa (mm Hg);

III. Einbau eines berührungslosen Sensors in den Sensorverteiler der Zündung LE 38.3706;

IV. Funktionsschema eines Fliehkraft-Zündzeitpunktreglers: A - Zündzeitpunkt;

V. Schema des kontaktlosen Zündsystems;

VI. Schema eines konventionellen (Kontakt-)Zündsystems.

Der Unterbrecher besteht aus einer Nocke -44- mit vier Laschen und einem Ständer -46- mit Kontakten, die die Nocke bei Drehung öffnen. Der Nocken wird mit mit Öl imprägniertem Filzfilz -30- geschmiert. An der Strebe ist eine Achse angenietet, auf der ein Hebel -45- auf einer Textolite-Buchse montiert ist, wobei ein Kontakt durch eine Blattfeder gegen den Strebenkontakt gedrückt wird.

Die Grundplatte -31- des Fliehkraft-Zündzeitpunktreglers ist am oberen Ende der Nockenbuchse angelötet. Die Achsen der Keramik-Metallgewichte -42- und Federbeine -40- sind mit der Platte vernietet. Das andere Ende der Feder ist an den Pfosten befestigt, die mit der Platte -41- des Fliehkraftreglers vernietet sind. Wenn der Motor unter der Wirkung von Zentrifugalkräften läuft, divergieren die Gewichte, liegen an der Platte -41- an und drehen unter Überwindung des Widerstands der Federn die Platte -31- (und damit die Nocke -44-) relativ zu im Uhrzeigersinn die Zündverteilerwelle.

Der Vakuum-Zündzeitpunktregler besteht aus einem Gehäuse -24- mit einem Deckel -26- zwischen dem eine flexible Membran -25- eingespannt ist. Auf der einen Seite ist eine Stange -29- an der Membran befestigt, auf der anderen Seite befindet sich eine Feder, die die Membran mit der Stange in Drehrichtung der Nocke -44- drückt. Unter der Wirkung der Verdünnung biegt sich die Membran und durch die Stange dreht sich die Platte mit den Unterbrecherkontakten gegen den Uhrzeigersinn.

Der Verteiler besteht aus einem Rotor -32- und Elektroden, die in einer Kunststoffabdeckung -34- montiert sind. Auf dem Rotor sind die mittleren -37- und äußeren -39- Kontakte des Rotors vernietet, zwischen denen sich in einer speziellen Aussparung ein Widerstand -38- befindet, um Funkstörungen zu unterdrücken. Am Mittelkontakt des Rotors liegt eine federbelastete Kohlenstoffelektrode -36- an, die Hochspannungsimpulse von der Zündspule an den Rotor überträgt. Wenn sich der Rotor dreht, werden diese Impulse vom Außenkontakt -39- an die Seitenelektroden -33- übertragen, in den Deckel gefüllt und weiter an die Zündkerzen.

Zündverteiler.

In einem kontaktlosen Zündsystem wird ein Zündverteiler 38.3706 (für VAZ-2107 und VAZ-21074) oder 381.3706 (für VAZ-21072) verwendet. Sie unterscheiden sich nur in der Länge der Welle und am Schaft der Welle des Verteilersensors 38.3706 befindet sich eine Ringnut. Der Verteilungssensor ist so konzipiert, dass er Steuerimpulse mit niedriger Spannung an den Schalter ausgibt und Hochspannungsimpulse an die Zündkerzen verteilt.

Der Verteilersensor hat grundsätzlich den gleichen Aufbau wie der Zündverteiler. Nur ist anstelle der Zahnstange mit Kontakten ein berührungsloser elektronischer Sensor -27- verbaut, und statt einer Nocke gibt es ein Stahlgitter -28- mit vier Schlitzen. Das Funktionsprinzip des Sensors basiert auf der Nutzung des Hall-Effekts. Es besteht im Auftreten eines transversalen elektrischen Feldes in einer Halbleiterplatte mit Strom unter Einwirkung eines Magnetfeldes darauf. Der Sensor besteht aus einer Halbleiterplatte mit integriertem Schaltkreis und einem Permanentmagneten. Zwischen der Platte und dem Magneten befindet sich ein Spalt, in dem sich ein Stahlsieb -28- mit vier Schlitzen befindet.

Wenn der Schirmkörper den Spalt des Sensors passiert, schließen sich die magnetischen Kraftlinien durch den Schirm und wirken nicht auf die Platte. Daher gibt es in der Platte keinen Potentialunterschied. Befindet sich im Spalt ein Schirmschlitz, so wirkt ein Magnetfeld auf die Halbleiterplatte und die Potentialdifferenz wird von ihr abgebaut. Ein im Sensor eingebauter integrierter Schaltkreis wandelt die in der Platte auftretende Potentialdifferenz in Spannungsimpulse negativer Polarität um.

Ein in einem kontaktlosen Zündsystem eingebauter Schalter dient dazu, den Strom im Primärkreis der Zündspule entsprechend den Signalen des Zündverteilersensors zu unterbrechen. Der Schalter kann verschiedene Typen haben: 36.3734 oder 3620.3734 oder HIM-52 oder BAT 10.2. Der Schaltkreis sorgt für eine automatische Abschaltung des Stroms durch die Zündspule, wenn der Motor nicht läuft, aber die Zündung eingeschaltet ist.

Zündspule.

Im klassischen Zündsystem ist die Zündspule B-117A verbaut, im berührungslosen -27.3705. Diese Spulen unterscheiden sich hauptsächlich nur in den Daten der Wicklungen und kleine Details Entwürfe. Die Zündspule wird verwendet, um intermittierenden Niederspannungsstrom (12 V) in Hochspannungsstrom (11–20 kV) umzuwandeln, um den Luftspalt zwischen den Elektroden der Zündkerzen zu durchbrechen. Die Spule ist ein Transformator auf einem „Eisen“-Kern -11- und einem ringförmigen äußeren Magnetkreis -10-. Der Kern befindet sich in einem Kartonrahmen, auf den zuerst die Sekundärwicklung -2- und darauf die Primärwicklung -3- gewickelt wird. Die Wicklungen sind zusammen mit dem Magnetkreis und dem Kern in einem Aluminiumgehäuse untergebracht und mit Transformatoröl gefüllt.

Zündkerzen dienen dazu, das brennbare Gemisch in den Motorzylindern durch eine Funkenentladung zwischen den Elektroden zu zünden. Im klassischen Zündsystem werden A-17DV-Kerzen mit einem Abstand zwischen den Elektroden von 0,5–0,6 mm eingebaut, und im kontaktlosen Zündsystem werden A-17DVR- oder FE-65PR-Kerzen mit einem Abstand von 0,7–0,8 mm eingebaut. Die letzten Kerzen ähneln im Design der A-17DV-Kerze, sind jedoch für eine höhere Spannung ausgelegt, haben dickere Elektroden und verfügen über eine Rauschunterdrückungsbeständigkeit.

Das Design der Kerzen ist nicht trennbar. In das Stahlgehäuse -16- ist ein Keramikisolator -14- eingerollt. Im Loch des Isolators befindet sich eine zusammengesetzte Mittelelektrode, bestehend aus der eigentlichen Elektrode -19- aus einer hitzebeständigen Chrom-Nickel-Legierung und einem Stahlstab -15-. Dieser Stab ist im Isolator mit einer leitfähigen Glasdichtung gefüllt, die verhindert, dass Gase durch die Öffnung des Isolators entweichen. Bei den Zündkerzen FE-65PR und A-17DVR ist der Schaft -15- kürzer und die Zusammensetzung der Glasdichtung sorgt für einen Widerstand von etwa 4-10 kOhm.

Bedienung des Zündsystems

Beim Einschalten der Zündung erzeugt der durch die Primärwicklung der Zündspule fließende Strom ein magnetisches Kraftfeld um die Windungen. Wenn die Unterbrecherkontakte geöffnet werden, verschwindet der Strom in der Primärwicklung, das magnetische Kraftfeld wird stark reduziert und induziert beim Überqueren der Windungen der Wicklungen in diesen eine EMF proportional zur Anzahl der Windungen. In der Sekundärwicklung erreicht die EMF 12–24 kV und in der Primärwicklung 200–300 V. Je schneller die magnetischen Kraftlinien die Windungen der Wicklungen kreuzen, desto größer ist die in ihnen induzierte EMF.

Die in der Primärwicklung der Zündspule induzierte EMF wird Selbstinduktions-EMF genannt. Es neigt dazu, den verschwindenden Strom aufrechtzuerhalten und daher die Kontraktion des Magnetfelds zu verlangsamen. Darüber hinaus kommt es zu Funkenbildung zwischen den offenen Kontakten des Leistungsschalters. Um diese Phänomene zu verhindern, befindet sich im Zündverteiler ein Kondensator -49-. Im ersten Moment des Öffnens der Kontakte lädt der Selbstinduktionsstrom den Kondensator auf, wodurch der Stromdurchgang zwischen den Kontakten des Leistungsschalters und die Funkenbildung zwischen ihnen verringert wird. Anschließend wird der Kondensator über die Primärwicklung der Zündspule entladen und der Entladestrom ist dem Selbstinduktionsstrom entgegengerichtet. Daher erfolgt das Verschwinden des Stroms im Primärkreis schneller und folglich wird das Magnetfeld schneller reduziert. Wenn kein Kondensator vorhanden wäre, verschwand das magnetische Kraftfeld relativ langsam und die EMF in der Sekundärwicklung überschritt 4000–5000 V nicht.

Hochspannung, der der Mittelelektrode der Zündkerze zugeführt wird, durchbricht den Luftspalt zwischen den Elektroden und ein Funke springt zwischen ihnen über, wodurch das brennbare Gemisch im Motorzylinder entzündet wird. Um die maximale Leistung und Effizienz des Motors zu erreichen, ist es notwendig, das brennbare Gemisch etwas früher zu zünden, als der Kolben den oberen Totpunkt erreicht, sodass die Verbrennung endet, wenn sich die Kurbelwelle 10–15 ° nach dem oberen Totpunkt dreht, d. h. Die Funkenentladung muss mit der nötigen Voreilung erzeugt werden.

Bei einer zu frühen Zündung brennt das brennbare Gemisch aus, bevor der Kolben den oberen Totpunkt erreicht. und verlangsamt es. Dadurch wird die Motorleistung reduziert, es kommt zu Klopfen, der Motor überhitzt und läuft unruhig bei niedriger Leerlaufdrehzahl. Bei einer späten Zündung brennt das brennbare Gemisch aus, wenn der Kolben nach unten geht, d. h. unter Bedingungen zunehmender Lautstärke. In diesem Fall ist der Gasdruck niedriger als bei der normalen Zündung und die Motorleistung nimmt ab.

Damit die Kraftstoffverbrennung rechtzeitig erfolgen kann, benötigt jede Motordrehzahl einen eigenen Zündzeitpunkt. Diese Arbeit wird von einem Fliehkraft-Zündzeitpunktregler übernommen. Mit zunehmender Drehfrequenz der Verteilerwalze drehen sich die Gewichte -42- unter Einwirkung der Zentrifugalkräfte relativ zu den Achsen. Die Kanten der Gewichte liegen an der Antriebsplatte -41- an und drehen unter Überwindung der Federspannung die Grundplatte -31- zusammen mit dem Unterbrechernocken -44- um einen Winkel in Drehrichtung der Verteilerwelle - A-. Die Nockenvorsprünge öffnen die Unterbrecherkontakte früher und der Zündvorlauf wird erhöht. Bei abnehmender Walzengeschwindigkeit nehmen die auf die Gewichte wirkenden Zentrifugalkräfte ab und die Federn drehen die Grundplatte -31- mit der Nocke -44- entgegen der Walzendrehrichtung, d.h. Der Zündvorlauf wird reduziert.

Wenn sich die Belastung des Motors ändert, ändert sich der Gehalt an Restgasen in den Motorzylindern. Bei hoher Belastung, wenn die Drosselklappen des Vergasers vollständig geöffnet sind, ist der Restgasgehalt im brennbaren Gemisch gering, sodass das Gemisch schneller verbrennt und die Zündung später erfolgen muss. Bei reduzierter Motorlast (Drosselklappen geschlossen) erhöht sich der Restgasgehalt, das Gemisch brennt länger und die Zündung soll früher erfolgen. Die Anpassung des Zündzeitpunkts erfolgt abhängig von der Motorlast durch einen Unterdruck-Zündzeitpunktregler.

Auf die Membran des Unterdruckreglers des Zündverteilers wirkt ein Unterdruck, der aus dem Bereich über der Drosselklappe der Primärkammer des Vergasers entnommen wird. Bei geschlossener Drosselklappe ( Leerlauf Motor) befindet sich das Loch für die Vakuumprobenahme oberhalb der Kante Drosselklappe Es entsteht also kein Vakuum und der Vakuumregler funktioniert nicht. Bei kleinen Öffnungen der Drosselklappe entsteht ein Unterdruck, die Membran -35- wird zurückgezogen und die Stange -29- dreht die bewegliche Platte -48- des Unterbrechers entgegen der Drehrichtung der Zündverteilerrolle. Der Zündvorlauf wird erhöht. Bei weiterer Öffnung der Drosselklappe (Anstieg der Last) nimmt der Unterdruck ab und die Feder drückt die Membran in ihre Ausgangsposition zurück. Die bewegliche Unterbrecherplatte dreht sich in Drehrichtung der Zündverteilerwelle und der Zündvorlauf wird reduziert.

Die Funktionsweise des berührungslosen Zündsystems unterscheidet sich von der Funktionsweise des klassischen Zündsystems nur dadurch, dass der Stromversorgungskreis der Primärwicklung der Zündspule nicht durch einen Unterbrecher, sondern durch einen elektronischen Schalter -61- geöffnet wird die Signale des berührungslosen Sensors.

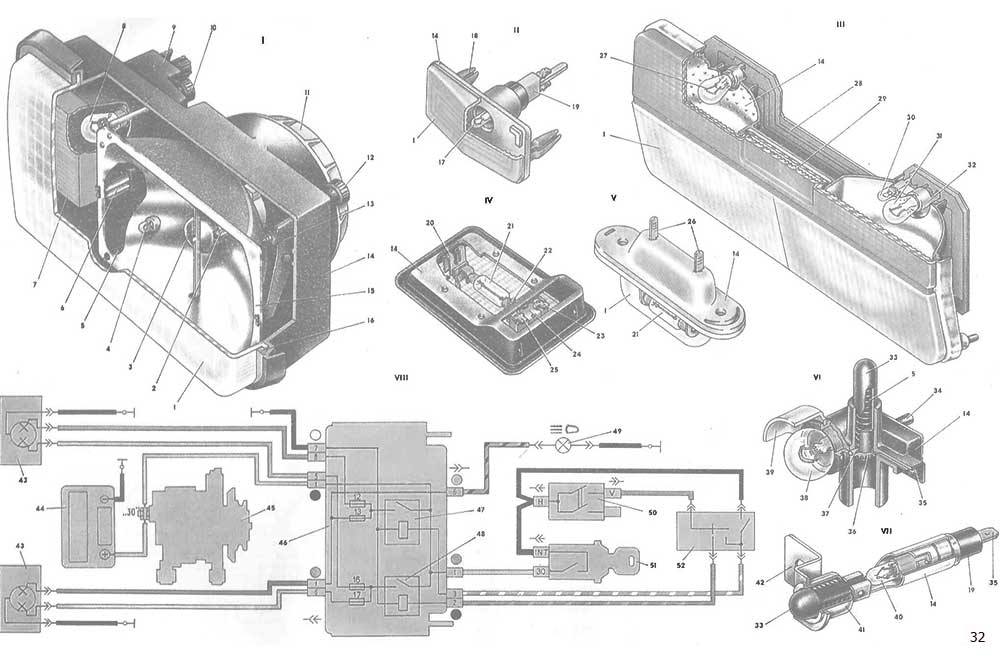

BELEUCHTUNGS- UND SIGNALISIERUNGSGERÄTE 2107

Scheinwerfer.